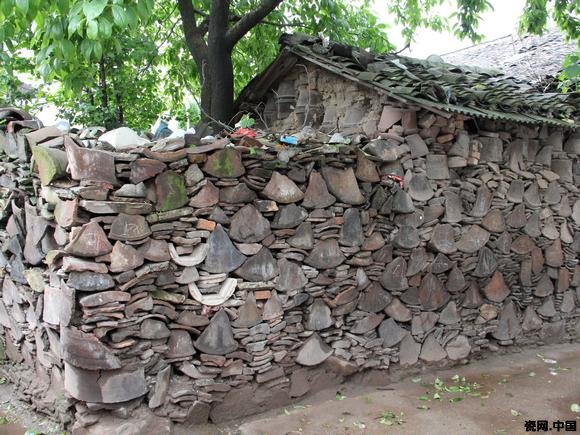

蜀山老街不僅是宜興紫砂的發祥地,也是明中晚期至上世紀60年代宜興紫砂的生產和銷售中心,昔日非常繁華。山上是泥土與火焰的世界,山下是商賈云集。解放前,紫砂壺是一家一戶在家里生產,做好胚后,再把胚挑到蜀山上的龍窯里去燒。燒成的紫砂器經過老街來到蠡河碼頭,裝船啟航,進入太湖后被運往全國各地……蜀山的熱鬧延續了近500年,直到改革開放后,隨著陸路交通的發達,紫砂生產中心轉移到丁山,蜀山便逐漸沉寂下來。

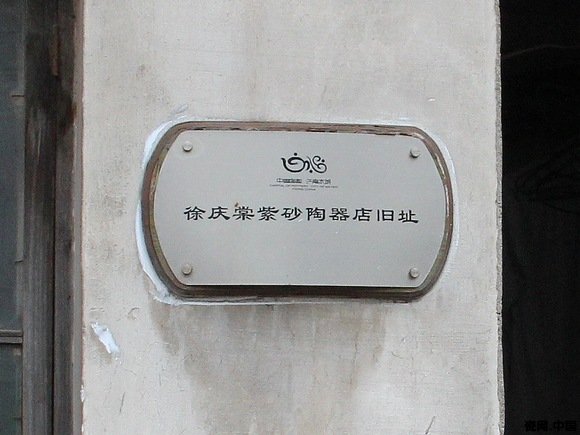

曾經,這里是繁華熱鬧的“紫砂一條街”。過半的住戶從事紫砂的生產和經營,他們利用自己的住屋,后面做生產作坊,臨街設店經營。整個老街,足有三十余家紫砂陶器店,可見當時紫砂業的興旺。

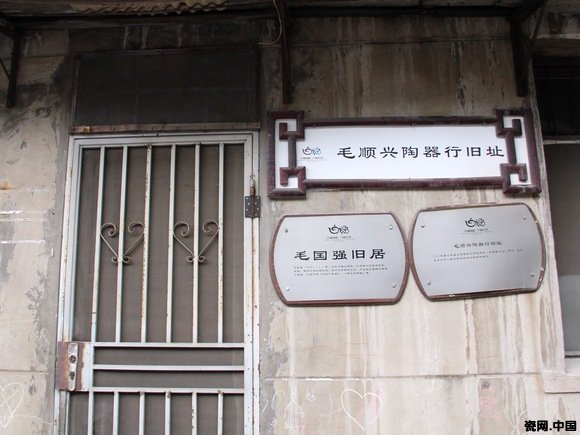

創辦于1932年的“毛順興陶器行”,是最早與臺灣人做陶器生意的一家陶器行。當時,“毛順興”店號人氣旺盛,云集了一批紫砂藝人,其中就有朱可心、吳云根和任淦庭等紫砂名家,那時“毛順興陶器行”可稱得上是丁蜀的紫砂大陶戶。店主毛順生的兒子——中國陶瓷藝術大師毛國強就出生在這里。

老街的盡頭,至今還保留著當年燒制陶器的窯廠的煙囪。

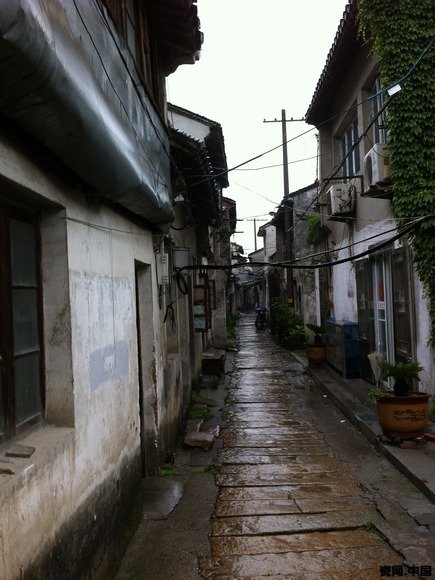

悠悠歲月,蜀山古南街歷經滄桑,在歷史的長河中依然永葆自然的本真。原來居住在這里的紫砂藝人們,如今大都已陸續離開老宅而另擇新居,但老街舊貌依然。依著蜀山的墨綠山影,就著蠡河的汩汩水流,古南街從容悠然地訴說著陶都的故事,在極端落寞的美麗中為人們保留了一份充滿底蘊的吳地文化。 (編輯:木木)