金秋十月,瓷網一行到達陶器之都——宜興,在國家級高級工藝美術師張順法工作室喝杯普洱茶再續紫砂緣……

從古至今,大凡藝術,都是創作者情感的體現,每一件紫砂名作都是工藝師飽含自己的思想感情做成的。“感人心莫先乎情”,只有一線一型都蘊藏著美好而豐富的情感,才能賦予作品靈氣。生于陶都宜興的張順法創作的作品,就把精神靈韻表現得透徹淋漓,并蘊含著真摯情感。

張順法在紫砂路上撒下的第一片足跡,就是他學藝3年后,被廠里作為年輕的技術骨干,派往農村輔導紫砂壺制作。那時,風華正茂的他奔走在大浦、張澤、新莊等地,全身心地投入到輔導之中。整整3年,他把人生中的一段青春時光留在了農村。在這3年里,他先后培養藝徒200多人,滿載而歸。

1992年,張順法在紫砂之路上又迎來了一件大事:他作為宜興扶持革命老區延安的成員之一,前往延安創辦“延安新華紫砂陶瓷廠”。帶著這一重任,張順法與一起去扶貧的同志在延安僅用3個月時間,就把紫砂陶瓷廠辦起來了,并且成功舉辦了“延安紫砂之星藝術展”,有力地推動了延安的紫砂藝術創作。為此,他被延安市聘為“榮譽市民”,并被延安市聘為終身的紫砂“技術顧問”。

他創作的“二泉壺”,就是他在這方面的一件代表作。該壺的造型頗為新穎別致,扁圓的壺身就像一塊扁玉那樣圓潤。壺嘴有兩個孔,以點“二泉”之意。倒茶時兩孔同時出水,可謂“二泉”潺潺流,仿佛傾聽美妙絕倫的“二泉映月”,但“二泉”最終擰為一股水,毫無偏差,令人擊掌稱奇。這把壺在第十屆中國工藝美術精品展上榮獲金獎。

他創作的《雄霸天下》紫砂壺,其造型是傳統的六方壺,他卻在傳統造型中追求變化,充分運用鋼中帶柔的線條,勾勒出壺的神韻。壺嘴處也稍作變化,整體造型就像高昂的雄雞,挺拔有力、霸氣十足,且在工藝上彰顯深厚的制壺功力。 是一把不可多得、有藝術生命力的好壺!

在壺藝創作上,張順法佳作頻現,也不斷收獲著豐碩的成果。他認為,作為一名紫砂藝人,要想把自己的名字刻在紫砂里,或是成為紫砂歷史長河中的一滴水,就必須靠作品說話。沒有經得起歷史檢驗的作品,即使紅極一時,也只能是曇花一現。上世紀90年代,當他的紫砂壺在港臺地區深受壺藝愛好者和收藏家的喜愛時,他不僅沒有自我陶醉,相反時時提醒自己:做好每一把壺,不斷求精求進,讓每一件作品對得起收藏的人,經得起時間的檢驗。為此,他一劍磨礪30年,不僅制壺技藝精湛,而且逐步形成了自己的壺藝風格。

他的“浪擊壺”以一滴水珠為靈感,壺身是一個圓圓的球形,似一顆水珠,壺無底,以三足撐起壺身,三足取水珠滴落濺起的浪花狀,其設計獨具匠心。該壺的嘴、鈕、把均像翻卷的浪花,表達了“滴水之恩當涌泉相報”的主題思想,同時又傳達出不積小流無以成江海的意思,滴水可成河,積少必成多。2003年10月,在中國輕工業聯合會、中國陶瓷工業協會聯合舉辦的第一屆中國陶瓷藝術展上,“浪擊壺”榮獲銅獎。

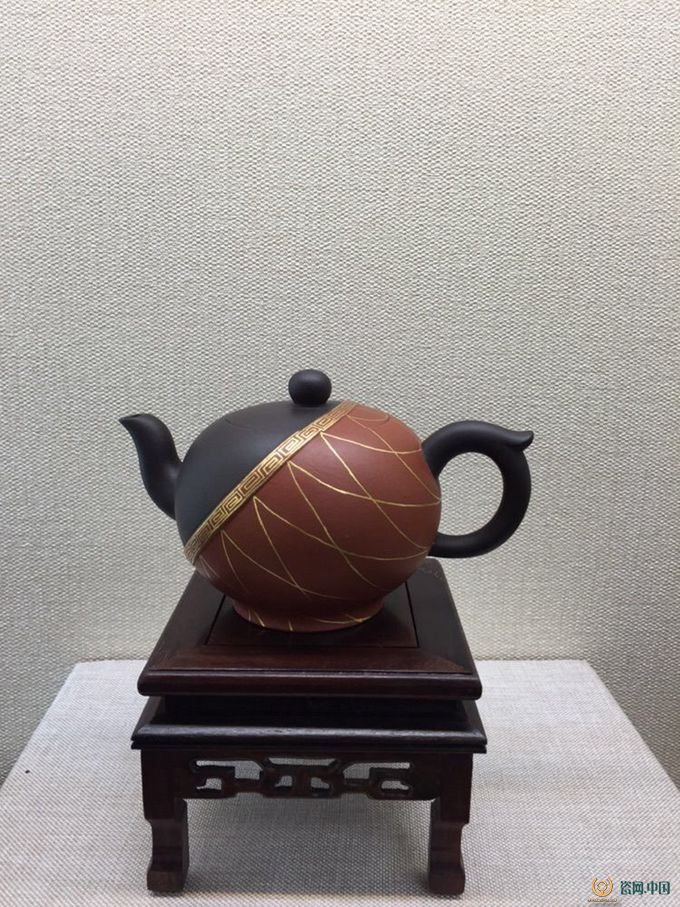

“佛陀”系列—布施壺 綠寶石藝術陶瓷館藏

【布施】 “紫砂腹中空,佛理在心中。”壺身一側施清水泥塑成袈裟,描金作袈裟滾邊與金線,佛家學說蘊含其中。有人的風采,壺有壺的神韻。給作品賦予神韻,這是張順法一以貫之的追求。他曾作過這樣的比喻:有些人往你面前一站,你覺得他光彩奪目,生動有神,而有些人往你面前一站,你覺得他無精打采,沒有神氣。一把壺也是如此,好的壺理應光彩奪目,生動有神。

中國瓷網、綠寶石藝術陶瓷館館長朱東明夫婦與國家級高級工藝美術師張順法夫婦

謀紫砂業,干紫砂事,做紫砂人,留紫砂跡。這是張順法的人生追求,也是他的人生軌跡。如今,正處在創作經驗成熟期的他,以更加飽滿的熱情,在紫砂之路上大步往前走著。

這把紫砂壺將壺把、壺嘴融入李寧的紅色人字形logo之中的精巧設計,詮釋著李寧品牌,以人為本的企業文化,形似地球的圓形壺身,暗喻李寧經過幾十年的探索,已經逐步成為代表中國并國際領先的,成功運動品牌的代表。采用極具動感的鞍馬形壺鈕,猶如李寧本人在鞍馬項目上的原創體操動作“李寧交叉”的抽象剪影。

整件作品大氣中處處體現著作者獨具的匠心,而細膩、美觀細節處理;富于動感和現代意味設計,又充分體現了一個國際體育品牌,所蘊涵的充沛活力和不斷進取的體育精神 。

張順法 國家高級工藝美術師、中國瓷網陶瓷藝術顧問,一九五七年生人,一九七六年進宜興紫砂工藝廠,隨高級工藝美術師李碧芳學藝。七九年下鄉輔導紫砂制壺,八九年紫砂廠聘為“工藝美術師”,同年進修于中央工美班陶瓷造型系,1992年任紫砂工藝廠生產技術科科長,同年被延安市授予“榮譽市民”。

1996年創作設計的“明泉錦花”獲江蘇省陶瓷藝術新品三等獎;

2002年創作設計的“六方牛蓋”,獲第二屆中國工藝美術精品“金獎”;

2003年創作設計的“二泉”獲中國工藝美術精品金獎;

2004年創作設計的“云肩如意”獲第七屆中國工藝美術精品銅獎;

2011年創作的《茗香壺》榮獲江蘇省工藝美術行業評比金獎。

2014年創作設計的《浪擊壺》多次在國內評比中獲獎,并獲得外觀設計專利證書zl201430090719.x 。

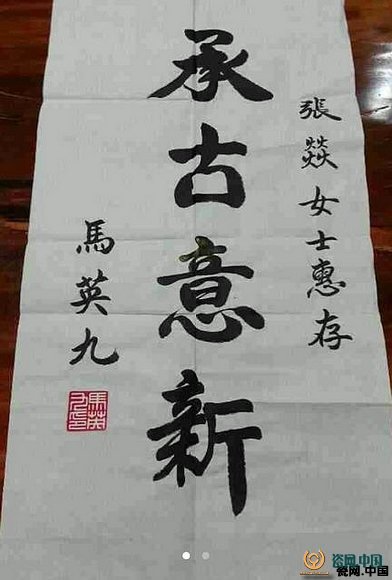

張順法制壺功底扎實,創作思路新穎。其作品有光器之大氣、花器之妖嬈、筋紋之蒼勁、方器之挺秀。被臺灣領導人馬英九譽為“藝苑一絕”,并被天津博物館、無錫博物館、南京博物館永久收藏。

張順法之女國家級助理工藝美術師張燚

“潤陶苑”張氏一門,有女名燚,其父張順法,其母魯瑛,皆為紫砂工藝廠著名工藝師,外公魯玉貴更曾系紫砂工藝廠黨委書記,家學淵源,自襁褓即受熏陶。賦乃天生,性是情生,幼時便對紫砂獨抱情懷,日益漸深,后南京工業大學畢業,遂立志從業紫砂藝術之創作,拜省大師胡永成門下,悉心學藝,其紫砂技藝逐步精深,并形成其獨有的藝術風格,作品簡練古樸,以高雅見長,能圓能方,注重造型特點與細節處理。

在制壺風格上,“師父作品恢弘大氣、豪邁陽剛,父親的作品則相對細膩、飄逸自然。”張燚在汲取師父和父親制壺技法的基礎上,形成自己婉約內秀的特色,作品以簡練、古樸、高雅見長,能圓能方,且注重壺的細微處理,造型設計方面又有其獨到之處。

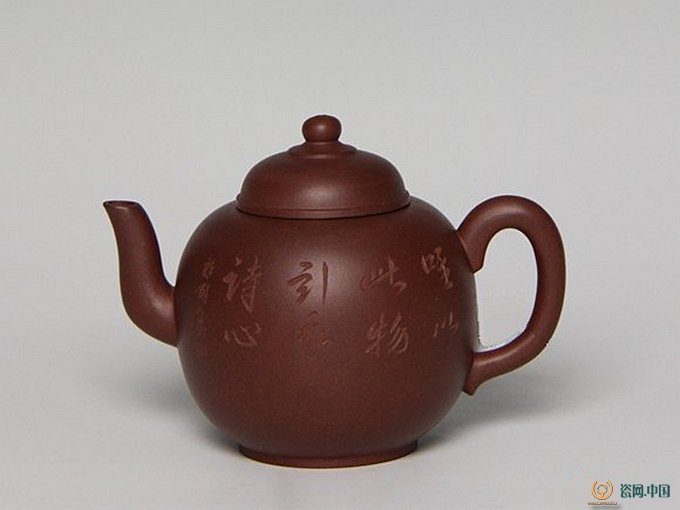

張燚作品《宮燈》 綠寶石藝術陶瓷館藏

中國人心中都有一個吉祥的文化概念,凝聚著中華民族的精神信仰,并通過意象化的藝術形式來流露這樣一種情感。

“宮燈”,顧名思義是皇宮中用的燈,以雍容華貴、顯示帝王的富貴和奢華而聞名于世。

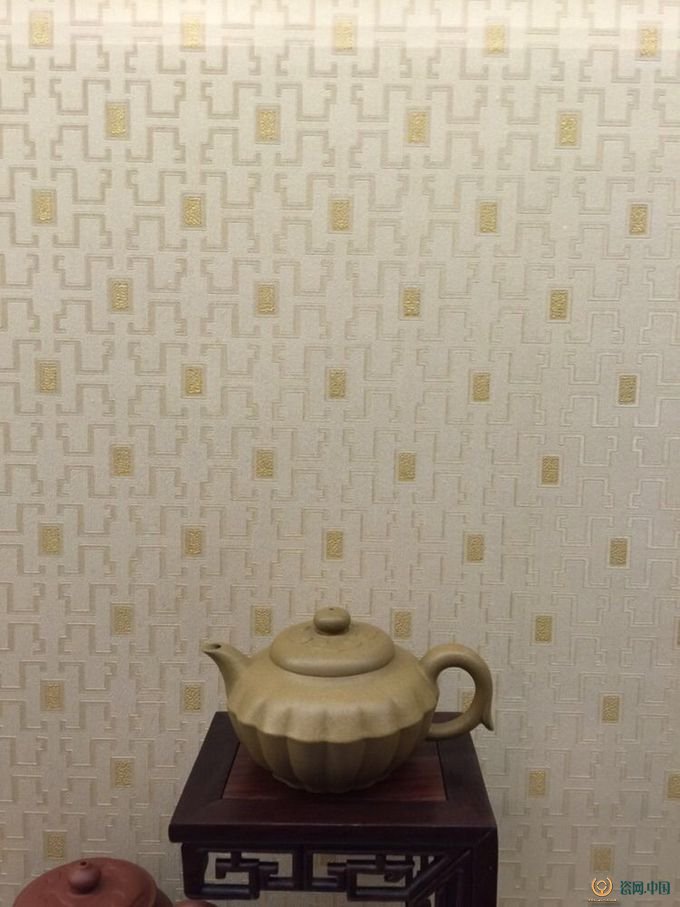

張燚作品《菊瓣壺》 綠寶石藝術陶瓷館藏

紫砂藝術是一種“源于生活,高于生活”的藝術創作形式。紫砂工藝與藝術相結合,與人的創新相結合,給人以一種全新的審美感受,在視覺上帶來不同以往的沖擊力與美感,從而藝術的生命力被補充了更新鮮的血液,更具藝術張力,更賦予了紫砂制品美的靈魂!

臺灣領導人馬英九為張燚題詞“承古意新”

張燚作品《青燈含露》綠寶石藝術陶瓷館藏

張燚,1983年生于宜興紫砂陶藝世家,國家級助理工藝美術師、中國紫砂優秀中青年陶藝家、中國工藝美術學會會員、江蘇省陶瓷行業協會會員、綠寶石藝術陶瓷館簽約的著名陶瓷藝術家。

張燚家學淵源,外公魯玉貴系宜興紫砂工藝廠黨委書記(1979年),父親張順法、母親魯瑛系宜興紫砂工藝廠著名紫砂工藝美術師。大學畢業后,師從高級工藝美術師胡永成。她從小耳濡目染,對紫砂懷有深厚的感情。在汲取師父胡永成和父親張順法制壺技法的基礎上,張燚形成自己婉約內秀的特色,作品以簡練、古樸、高雅見長,能圓能方,且注重壺的細微處理,造型設計方面又有其獨到之處。近年來,在各類大會展覽評選中屢獲獎項,深受愛壺者的喜愛與收藏。

2008年3月 《春色滿園》捐贈江蘇紅十字會拍賣;

2008年10月 《線韻》獲中國工藝美術協會設計銀獎;

2009年5月 《寶璽》獲大連茶博會“銀獎”;

2010年4月 《君子風》榮獲首屆山東茶文化節優秀獎;

2010年9月 《鳳鳴》藝術造型獲國家專利;

2011年6月 《鳳鳴》獲首屆原創作品二等獎;

2011年11月 《紫砂梨式》被無錫博物館永久收藏;

2012年5月 《竹福》在石家莊第五屆茶博會傳統造型中獲制作金獎;

2012年6月 《菊瓣》在河南電視臺舉辦的【我最喜愛的紫砂藝人暨作品】電視網絡評選活動中榮獲銀獎;

2012年7月 《宮燈》被天津博物館永久收藏;

2013年6月 《菊瓣》被新疆維吾爾自治區博物館永久收藏;

2013年10月 《緣古》無償捐贈給江蘇宜興殘聯;

2013年11月《事事如意套壺》獲在陶瓷行業協會評比中榮獲二等獎。

除了技藝上的成就,她還關注著紫砂文化的傳承與發展,2009年起先后發表論文《紫砂壺中的藝術氣息》、《詩意宮燈 文化神韻》、《線韻之創作漫談》、《淺談紫砂壺的創作和創新》等在業內引起極大反響。