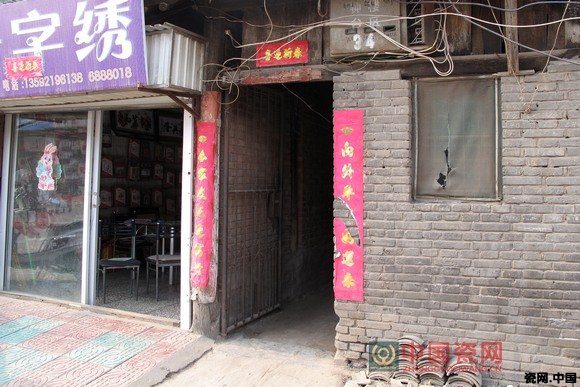

對大多數人來說,“張公巷”的名字并不十分熟悉。“張公巷”是一個再普通不過的小巷,它位于河南省汝州市老城區中大街中段,是因一個叫張維新的名人而得名的。張維新是明代汝州東大街人,曾任山東冠縣(今聊城)縣令,后因政績突出升為給事中。他不阿權貴,敢于對社會弊端條陳上疏,向皇帝直述己見,促進了朝政改革,得到了朝廷的重用。張維新一生留下很多詩作,晚年和知州方應選和編出版了《汝州志》。張病故家鄉后,族人為他立了祠堂,他居住的那條街也因此被叫做“張公巷街”。

時光流逝,“張公巷”像一條歷經滄桑的臥龍,卷曲在灰色的老城之中,千百年來酣睡不醒。而今,張公巷因發現了宋官窯遺址而一鳴驚人,名揚天下。

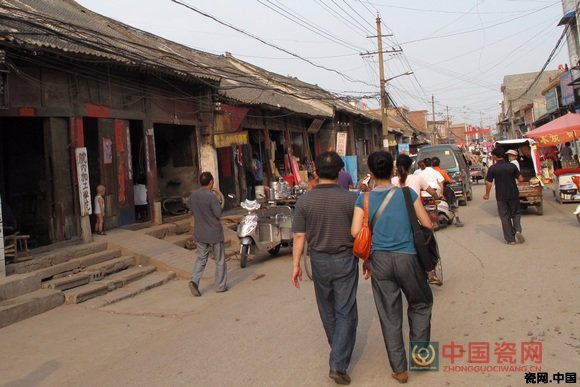

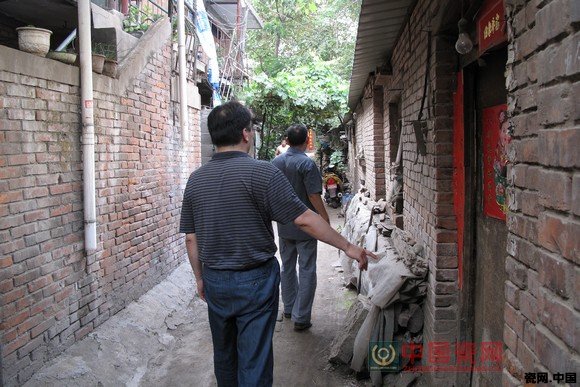

張公巷位于汝州察院附近,這兒是有著近千年歷史的老城區。張公巷窯遺址的發掘,曾引起學術界的極大關注,關于它的時代與性質,由于依據不足,眾說紛紜。2011年7月初,我們中國瓷網一行四人懷著對張公巷窯址一探究竟的強烈好奇之心,在中國陶瓷藝術大師朱文立的帶領下來到這里,探尋汝窯悠久的歷史文化,了解真實的張公巷。

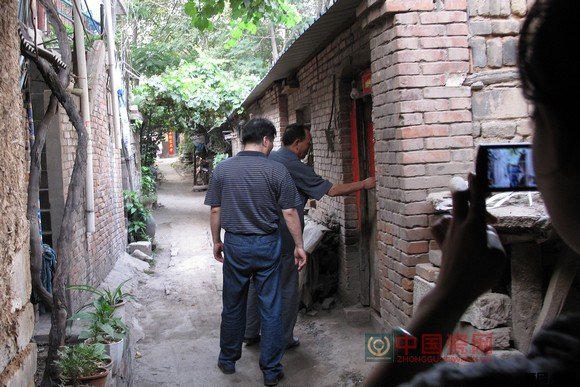

張公巷窯址自2000年4月發現后,歷經河南省文物考古所2000年5月8日、2001年6月、2004年2月三次挖掘。朱文立大師這次帶我們看的是第三次發掘的窯址,該窯址就在這個看上去普普通通的居民院內。

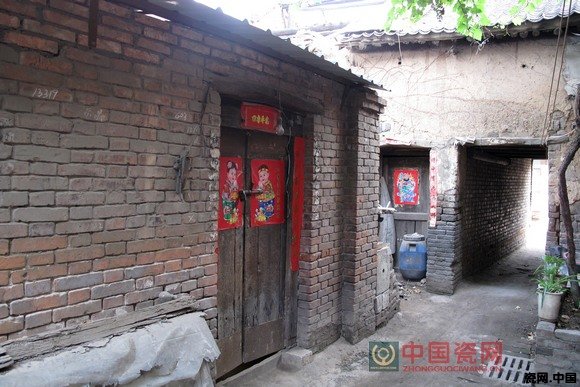

張公巷窯遺址目前還未開放,院內的居民自覺的將保護窯址的任務承攬下來。他們都非常認真負責,并沒有因為我們遠道而來,又有朱文立大師的陪同,就打開門鎖讓我們一飽眼福。我們只好請文化局的工作人員來給我們開門了。透過門縫往里面看,我們只能看到幾件殘破的匣缽。這就更增添了張公巷窯址的神秘感和我們的好奇之心。

在我們急切的盼望之中,文化局的工作人員終于趕來打開門鎖,為我們揭開了張公巷窯神秘的面紗。他告訴我們,2000年春和2001年夏,河南省文物考古研究所先后兩次在汝州張公巷配合民房改建工程進行小范圍的考古發掘,發現一些類似汝窯瓷器、窯具和素燒坯殘片,遂引起中國古陶瓷學者的高度重視。2004年2—4月,河南省文物考古研究所又在張公巷東、西兩側分別開挖探方兩個,發掘面積124平方米,清理出不同時期的房基4座、水井4眼、灰坑79個和過濾池1個,出土了一批張公巷窯生產的完整或可復原的瓷器和工具。

在張公巷窯址發掘出土較多的窯具、豐富的素燒坯殘片和有別于其它汝窯的青瓷器,這對于深入研究汝窯燒造工藝的流程提供了珍貴的實物資料,豐富了中國古代青瓷文化的內涵。專家考證認為,張公巷窯燒造青瓷的年代大致可以確定在北宋末至元代初年。張公巷窯燒制的產品獨特,制作講究,古樸雅致,質量上乘,顯然不是一般的民間用瓷,它的性質應屬官窯。在2004年5月召開的汝州張公巷窯址考古新發現專家研討會上,不少中外陶瓷學者認為該窯址就是尋覓已久的北宋官窯。2006年5月張公巷汝瓷官窯遺址被國務院列入全國重點文物保護名錄。