贛江邊的永和鎮,一頭老牛在高聳的古塔旁,靜靜地咀嚼著小草。這些小草與古塔相伴,歷經了千年的枯榮,它們一起默默地守護著古老的吉州古窯……

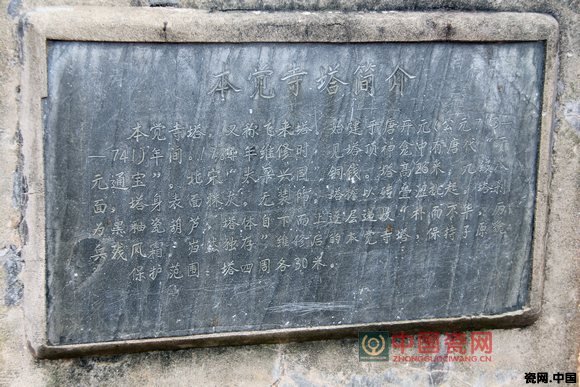

古塔始建于唐開元(712-741)年間,原本為本覺寺的一部分,故稱“本覺寺塔”,又稱“飛來塔”。塔高26米,八面九層,第一層至第五層中空,有螺旋臺階拾級而上。塔身表面抹灰,無裝飾;塔檐以磚疊砌,挑起;塔體自下而上逐層遞收,樸實無華。古塔雖歷經千年兵殘風傷,卻仍巋然屹立,與旁邊的“吉州本覺寺古窯遺址”相映成輝。

1980,經國家批準,江西省文物考古單位對吉州本覺寺窯址進行了首次發掘。本覺寺窯是一條建在匣缽、瓷片和沙土墊底的堆積層上面的龍窯,整個窯床呈船形,長達36米,最寬處近4米,具有窯身長大寬闊,火膛狹小,窯門雙開的特點。其結構與其他地方龍窯大致一樣。本覺寺龍窯窯基和東西窯壁依然保存較好,窯膛拱形高度較大,窯頭火膛保存完好,窯底采用自然土夯筑。從釉汁滲透和高溫焙燒形成的結層來看,該窯的燒瓷時間較長。窯壁之外殘留有護窯墻,東側殘存有臺階遺跡。中段窯壁外至護窯墻之間有兩個長方磚框,形似窯門通道遺跡,窯尾采用擋火墻筑煙火道出煙。根據本覺寺窯床結構、窯底下層堆積和遺物分析,該窯可能建于晚唐、五代,而最上層窯床則是宋代遺物。

本覺寺窯址,是吉州窯眾多遺址中最具有代表性的窯址。它的發掘,使人們對吉州窯的興衰歷史以及歷代吉州窯瓷器的器形沿革和外觀特征等有了更加深入的了解。