羅小平教授

我從小貪玩,愛好運動和畫畫。當時正好是“小小銀球傳友誼”的年代,乒乓球打的火熱,我從水泥桌上打到校隊的木頭桌上,立志要做一名運動員。直到十二歲轉校到中學,同班的一個名叫鄧瑋的同學總是讓我五個球,我也勝不了他,興趣就轉到畫畫上了,拜了工廠的美工舒惠學為師開始學畫。那時正處于文化大革命后期,因為我的語文老師李思亞是中文系畢業,喜好文學,經常讓我們寫作文,當然也寫大字報。所以,中學時期的我同時擅長繪畫和寫大字報似的作文。我參加了校、廠、縣、地區乃至省里各種名目的美術創作比賽和展覽,盡管這些美術創作全是文革政治活動的組成部分,但這使得我當時畫畫能力得到迅速提高。前幾天,我在北亞利桑那州立大學講學時,一位大學生問我文化大革命時期的藝術家是不是處境艱難?我回答說:“也許吧!”但文化大革命為我這個當時的中學生提供了習藝的舞臺。

我讀中學時認識了在文化館當美工,后調到陶瓷學院當老師的李菊生,他是一個極有才情的藝術家,聽他聊藝術,既長知識又長智慧。當時在省里名噪一時的油畫家馬洪道,師出名門名校,看到他大場面的人物畫,我服的不得了,坐著火車前去拜師。但他沒有對我的畫做出點評,叫我回去畫50張畫來見他。我后來畫了無數的寫生。直到許多年后,我們共同在上海這個城市生活的時間里,我也沒湊足自己認為像樣的50張畫去拜會他。

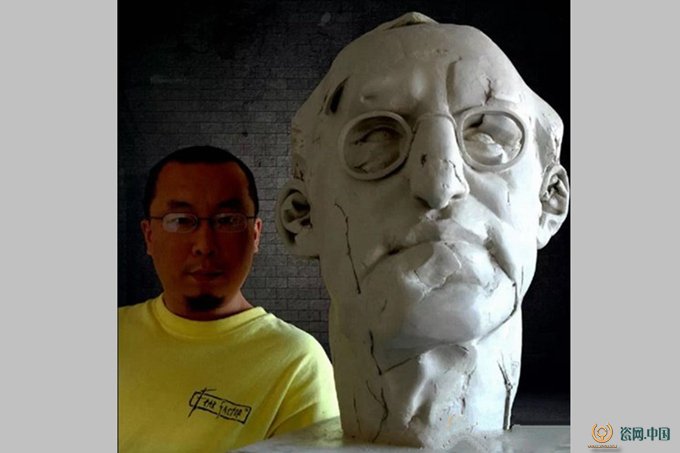

那個年代,《美術》和《連環畫報》是我唯一的讀物。湯小銘的《無產階級的歌》被我臨了一遍又一遍;受俞曉夫的連環畫啟發,我為江西美術出版社的《百花洲》畫了不少小說插圖;夏葆元的素描, 陳丹青的速寫成了我學習的范本。伴隨著小時候的夢想和崇拜,我一直勤奮畫畫。1977年恢復高考,那時的我年方十七,自信滿滿,只報考名校,和當時已有名氣的一部分畫家同時步入考場,手里拿著筆發抖地看著他們畫完,結果自己敗下陣來,一連五年敗北,但是我從沒氣餒。1983年,我降低報考志愿,終以全省最高專業分考入景德鎮陶瓷學院雕塑專業,遇到曾在考場見過面的楊劍平做我第一堂雕塑課的老師,從他那里我開始了雕塑的入門。楊劍平和蔣志強有陶院二大才子之稱,我們的年齡相仿,從師生到朋友,一直聯系到今。尹一鵬是一位文人氣十足的教授,也教過我,是我敬佩的老師之一,畢業后我們也聯系甚多,他一直鼓勵和肯定我。周國楨教授是我動物雕塑課的老師,他是蜚聲海外的大師,不善辭令,卻把動物雕塑做的前無古人,后無來者,讓我輩不敢近身。當時的陶院雕塑老師還有一批諸如姚永康,陳作芳,呂品昌等人,組成了陶院歷史上最強的實力派教師陣容,而且學術氛圍相對活躍,名家頻頻客座講學,學生學風高漲。在校期間,我學過康波夫和徐悲鴻的素描,模仿過羅丹、馬約爾、摩爾的風格手法。大三時,突然不再迷信名家,思考如何走自己的路。

1986年,我想圓了原先想上中央美院的夢。到北京考研,系主任錢紹武鼓勵我說:“中央美院應該招些外校生,避免近親繁殖。”我臨時又向在校研究生隋建國討教秘訣,結果日語和專業有信心的我,全不如往常。唉,從考大學到考研究生,考場上大多數時候我是見了鬼。但是,我的人生之路上也常常是此門不開,彼門就開。偶然的機緣,上海同濟大學把我要了去,院長戴復東重視人才,副院長劉云善解人意,學校也重視。與我同時來的一幫美院年少輩一心想大干一番,但1989年前后可謂多事之秋,人事變更,做點事還真不易,大家只好扔下鐵飯碗,各奔東西。只有來自浙美的好友吳剛獨守至今,好多年不見,他已發福了。

1992年,在上海美院執教的李游宇把我從赴美簽證的門口攔下,到宜興合伙辦起了生產陶瓷雕塑的工廠,雖然辦工廠非常累,但是我從辭職前的93.50元月工資收入,一下子翻了幾十倍,那種有錢的感覺真好!這樣賣力地干了兩年,錢的興趣就在我的眼前大大消失了,拿起陶泥,手又開始癢了。于是我毅然退出了合辦的工廠和公司,建立起自己的陶藝工作室。臺灣隱樵藝術公司包銷了我三年的全部陶瓷作品。據說,他們賣出了近八成,于是在臺灣,我開始有了一些名氣。

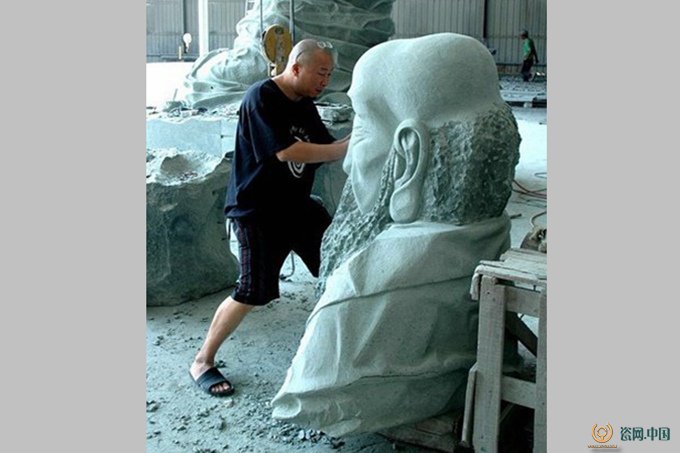

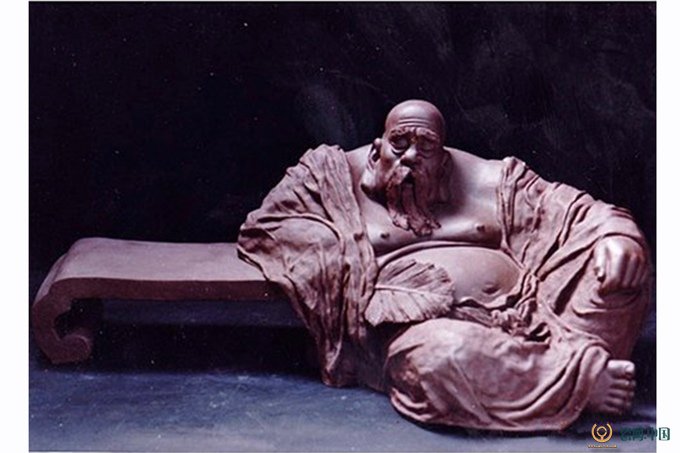

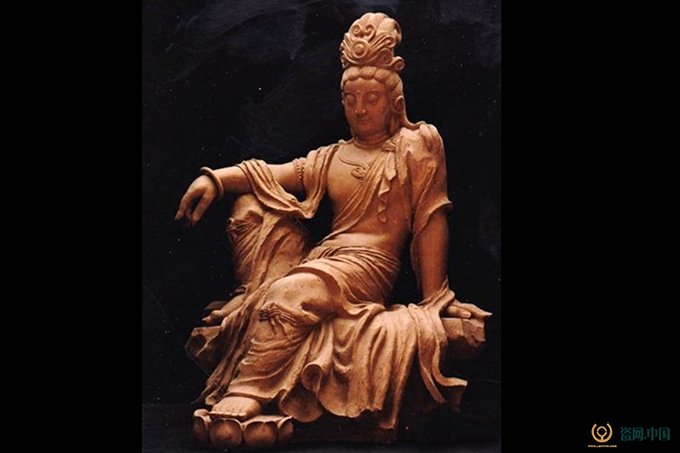

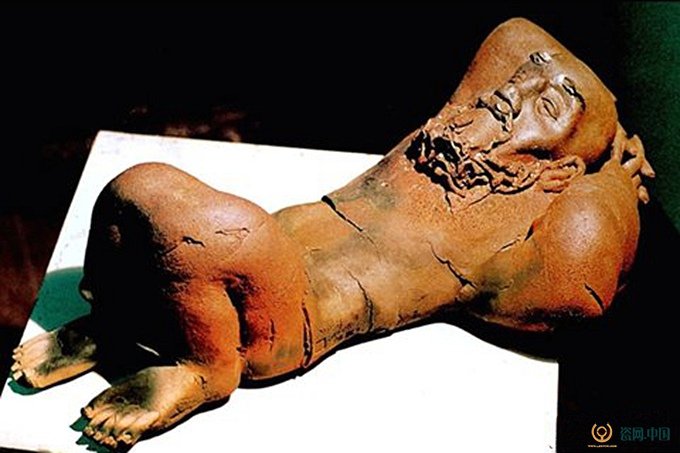

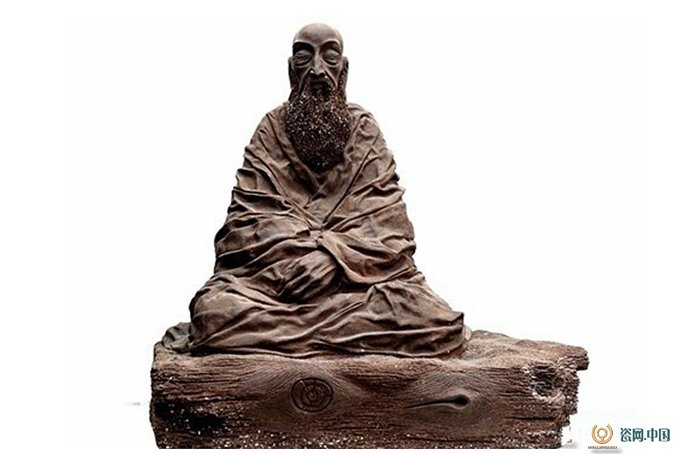

在這幾年里,我做了上百個羅漢觀音。夜以繼日的工作,讓我大量瀏覽和研究了歷代中國石窟和民間雕塑藝術。在宗教程式化的造型里,我似乎看到了充滿中國情懷的線條,領略到人性的神化,但我越發感到困惑,中華上下五千年的傳統文化,為什么被西方文化和工業文明沖擊得七零八落?為什么傳統雕塑總處在民間藝術之列?為什么中國傳統陶瓷藝術近百年傾于衰落?

在我看來,自中國創立美院以來,一直采用全盤西式教學體系,基本割裂了中國傳統雕塑歷史,用吻合西方雕塑藝術的美學原則作為審美的定式,來審視中國傳統雕塑,不可避免地削弱了中國傳統美學價值。造成了當代中國雕塑行為上的盲從與被動,另一方面,中國傳統雕塑歷史悠久,至秦漢已具有相當水平,其單純、樸實、靜穆、博大的品格,呈現出民族的偉岸氣魄。然而,由于歷代民間工匠手口相傳的收徒方式和他們理論的匱乏,加上歷史陳因,自明清以來,中國傳統陶瓷雕塑傾向于世俗化,小品的工藝趣味性,仿古風流行和崇高精神的喪失,使其境況愈差。現代又受西方雕塑觀念的影響,鄉土的樸實氣味銳減,始終拓不寬民間藝術的格局,處境窘迫也無形中在觀念上淡化了已有的成就。

我仿佛感到歷史的重任和壓力,時有少年壯志的沉重,帶著這些問題和思考,我創作完成了《廣成子》、《天地間》等一系列作品。自作品問世后,贏得了許多我不曾想到的獎項和榮譽,同時名字被載入了中國現代美術的史冊。美術界許多前輩給予了我高度肯定,章永浩教授稱贊:“這些作品體量雖小,但氣勢和內涵'小中見大'。”但是,我沒有被贊美和榮譽沖昏頭腦,我又開始冷靜思考,反思自己。最后我得出一個結論,中國陶瓷雕塑從全球文化現象看,最多是一個區域性文化,國內主流文化和國際文化上并無太多關注,作為個人的一點無法改變其歷史定位和發展方向。

那么如何走出一條具有中國文化特征并能融入當代藝術的路呢?

帶著這樣的疑問,我開始了新的摸索。

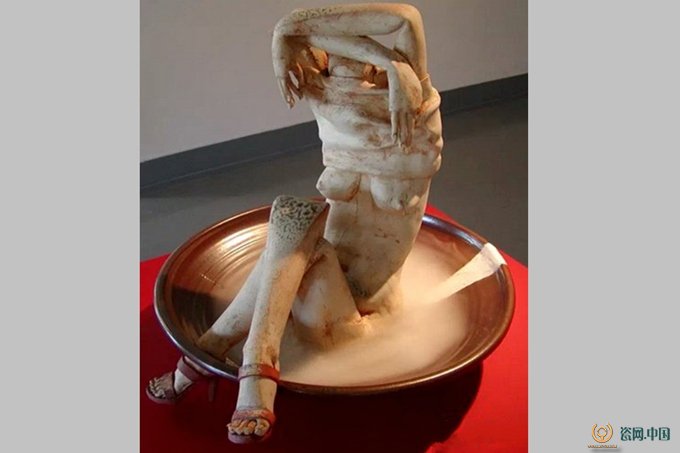

傳統宜興紫砂壺是用泥片拍打成型,由此我受到啟發,我改用泥片拍打塑造雕塑,效果特別,不僅淡化了雕塑塑造特征,而且放松形體的結構,加強陶藝的偶然性效果和泥性的感覺,自然天成的外型,拙中見巧的技法形成了我的藝術語言。其中作品《愚者》榮獲日本文部大臣獎,從此這種風格的作品烙上了我的個人標簽,更為我贏得了國內美術界的廣泛認同和知名度。

我認為這一切僅僅是藝術之路的開始。

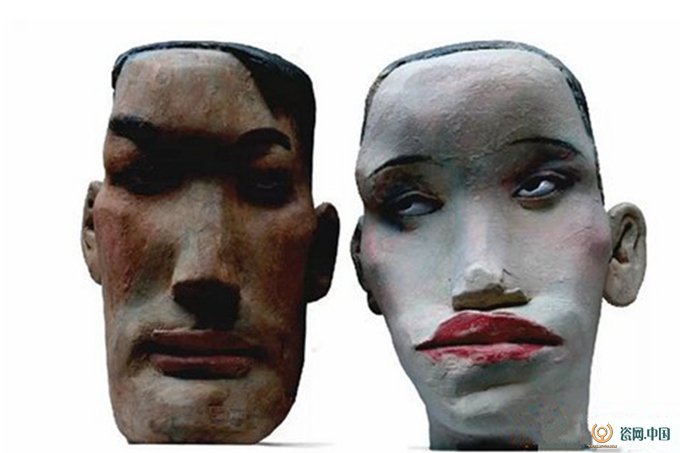

1999年我應邀訪問美國半年,走近這個當代的世界藝術中心,陶藝創作者多到每個小鎮的陶藝中心和大學工作室人滿為患的地步。雖然大部分人以從事其他與陶藝無關的工作為生,大部分人也不可能在陶藝學術上有所作為,但是卻把陶藝創作當成自已精神生活的組成部分,享受陶藝創作過程的樂趣。這樣的境界不出大師才叫見了鬼。美國聚集著世界各地的藝術天才,他們將世界當代藝術展現的如此豐富多彩。換個山頭看中國當代藝術真是別有一番滋味,從世界這個范圍來看,中國這個區域走著一條中國特色的藝術路線,我無法對這之間的藝術說長道短。換句話說,對自己說長道短還是可以的。我再次重新審視了自己,關注社會,關注民生,很快許多可愛可笑的人物就在我眼前跳躍起來,這就是我近兩年的《時代廣場》系列作品,我塑造他們,調侃他們,也調侃自己。在這一系列作品里,我減弱了技巧,作品融入了艷俗和波普元素。當我帶上這些作品第二次來到美國時,它就像一塊敲門磚,敲開了美術館和畫廊,許多藝術家給予了足夠的關注,并提供了更多的機會。它讓我很快地立足下來,也給我帶來很好的聲譽。現在,我在美國各地奔波講學、參展,我需要的是努力和等待,等待敲開美國這個藝術大門。

做學問有二種方式:一種是從小安分守己,好好求學,聽別人的,等修煉成仙,再去管教別人;另一種做學問的方式就是跳出前人的圈子,面對未知的世界,因為前人劃定的圈子太小。

最后,我用當時在美國鳳凰城MCC學院上英語課時,每個新生都必須寫的簡短的英文自我介紹結束這篇文章。

Self-introduction

My name is Xiaoping Luo and I am from China. I was born in 1960.I am studying English at M.C.C. I am the oldest student in my class .I feel I am just like a child, Because I don’t know everything, But everything is interesting for me .So ,I get up early ,go to sleep late ,and study hard everyday.

I am a famous artist in China, I was satisfied with my life , I lost enthusiasm for what was happening in my life .The result was that I got lazy . Finally I made a big decision, My actions surprised my friends , I came to phoenix in U.S.A. Susan Peterson,one of my friend who is also a famous artist and writer said :“Xiaoping is crazy!”I read my English book to her:“Climb high ,Climb far. Your goal is the sky. Your aim is ht stars .”Now, She understands me.

I have been enjoying my life as both a fresh and child very much .I find that I am still young.

(譯文:我的名字叫羅小平,我來自中國,我出生于1960年。現在我是MCC的學生,我也是我班上最大的學生,我感覺我像一個牙牙學語的孩子,許多事情我都不明白,但我有極大興趣。我每天早起晚睡,努力學習。

在中國,我已是一位知名藝術家,我享受自己的生活卻喪失了那種熱情。其結果是我開始懶惰,最終我做了來到美國鳳凰城的決定,這讓我的朋友都十分驚訝,著名評論家和藝術家,我的朋友蘇珊·皮特森說:“小平瘋了!”我用英語教科書的話告訴她:“爬得高才能看得遠,你的目標是天空,你的目標是星際!”現在,她理解我了。

如今,我享受著像一個孩子和學生般的生活,我感覺自己仍然年輕著。)

羅小平

于美國鳳凰城

2000年1月21日

羅小平,上海大學美術學院教授,碩導,全國城雕藝委會委員,中國城市雕塑家協會常務理事,中國雕塑學會理事,中國陶瓷藝術大師, 中國陶瓷大師聯盟常務副主席兼秘書長,全國大學生公共視覺優秀作品雙年展策劃人,曾任上海同濟大學教師,美國亞利桑那州菲尼克斯梅薩公共學院﹑中國美術學院教授。