中國陶瓷藝術大師周益軍

周益軍,湖南衡山人,畢業于湖南師范大學美術學院。湖南工業大學教授,中國陶瓷藝術大師。他在陶瓷行業中磨勵了40余年,用釉下五彩表現山水題材的藝術瓷是他的所長。他的作品寫情寫景,形神意趣,飽含著他對釉下五彩瓷工藝的了解和筆底特有的情懷,有如他謙和的性格與明哲的智慧。

1975年,他從湖南師范大學美術學院畢業后進入湖南省陶瓷研究所,與醴陵釉下五彩結下不解之緣。長期以來,從事陶瓷美術創作設計及醴陵釉下五彩瓷裝飾藝術創作和研究。曾參與醴陵釉下五彩色標研制的科研項目,為釉下五彩色料的應用和呈色機理以及適應條件等做了富有成效的基礎研究工作,篩選研制了一套成系列且較完整的色標樣品,其釉下顏色品種達220多種,這一科研成果不僅為從事釉下五彩瓷藝術設計人員提供了配色依據,同時還被有關專著采用。曾參加北京毛主席紀念堂用瓷設計,并獲紀念堂工程指揮部表彰,參與完成《陶瓷噴砂雕刻裝飾工藝研究》等科研項目,獲省級科技成果獎。獨立或合作完成大型陶瓷壁畫二十余幅,創作設計的陶瓷藝術作品三十余件曾分別選送參加海內外的各種展覽評比會,并獲獎勵,還有部分作品被有關專家及博物館收藏。

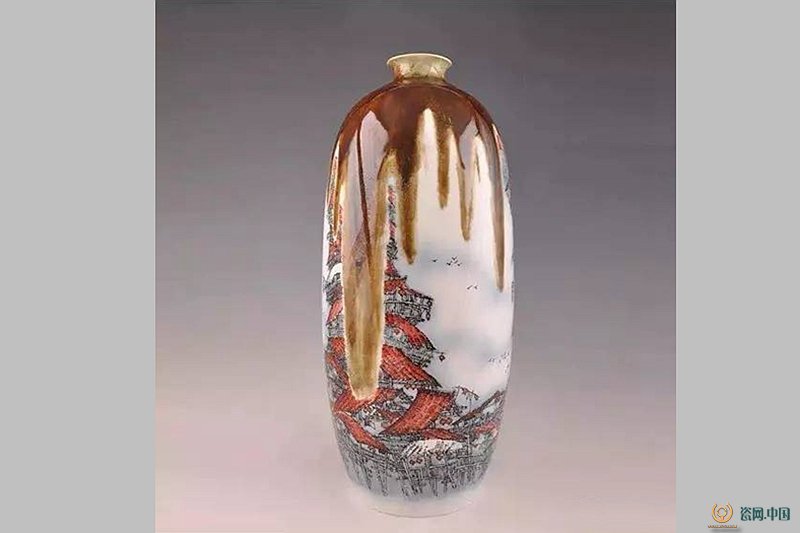

中國陶瓷藝術大師周益軍作品【湘西印象】

在傳統的釉下五彩瓷裝飾藝術中,周益軍大師以山水畫這一裝飾題材作為主攻方向。看他近年的陶瓷藝術作品,寫情寫景,寫意寫韻,記者對其作品《湘西印象》最強烈的感受是他對傳統的繼承與再造。

“我到湘西寫生的時候就有一個想法,當我看到湘西那些錯落有致苗寨。一般都是以繪畫的形式來表現,我能不能采用釉下五彩工藝,用具象和抽象相結合的語言來表現這一古老的題材而顯得有些新意?接著我嘗試著用高溫色釉與線描勾勒相結合的手法來表現這一題材,作品完成后感覺比較新穎。”周益軍說。

高溫色釉產生的肌理效果比較抽象,觀賞者可以憑自己的想象去幻化其形象。在畫面中苗寨的房屋看起來比較陳舊,吊腳樓采用工筆勾畫,屋頂紅白相間。畫面中色彩的暗與亮、艷與灰形成了強烈的對比,作品整體確實給人以耳目一新的感覺。

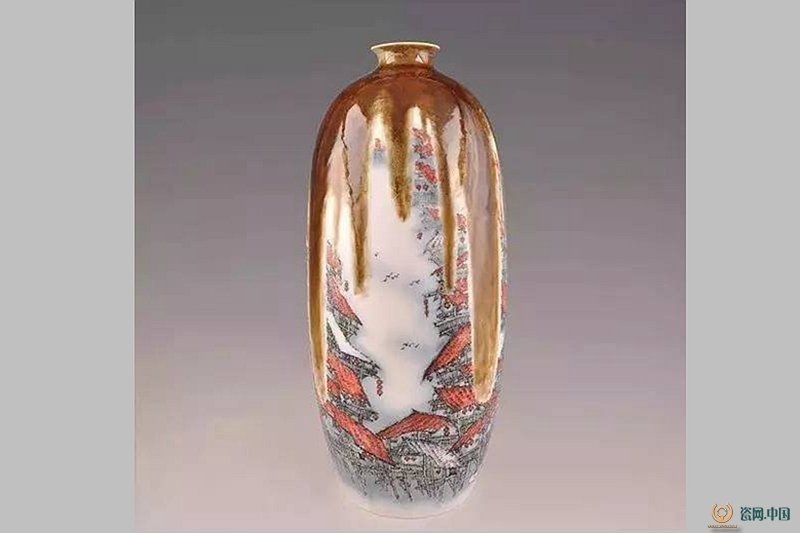

中國陶瓷藝術大師周益軍作品【小鳥歸林】

色釉,它是一種陶瓷語言,它完全是窯變產生的一種效果,故難以把控。周益軍說,“這種高溫色釉千變萬化,它涉及工藝、器物造型、施釉的方法和燒成等方面的諸多問題,目前還難以駕馭,我做出來第一件成品就很不理想,試色的時候可以,等到作品完工燒制出來后卻使人感懊惱,完全不是你想要的效果。經過多次試驗,不斷總結,最后還是做成了這件作品。雖然作品還存在很多不完美的地方,但卻是我尋求釉下五彩瓷裝飾藝術創新之路的一次有益嘗試,因為藝術的生命在于創新。”

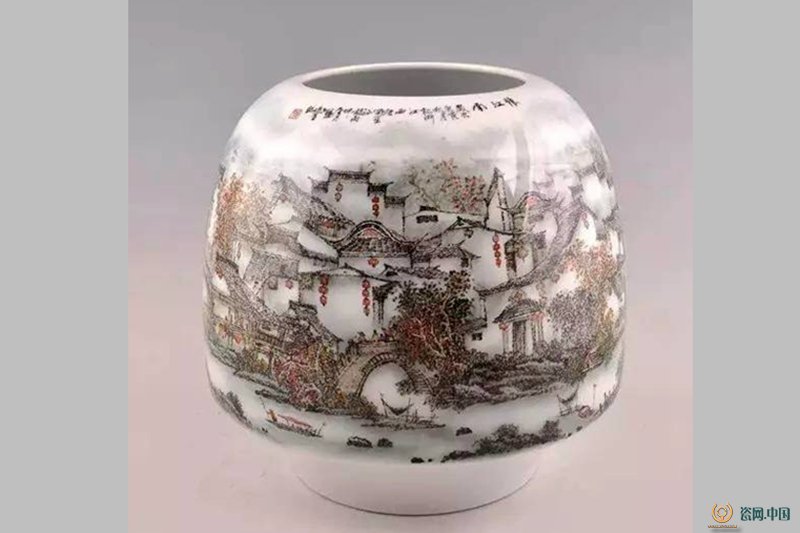

中國陶瓷藝術大師周益軍作品【憶江南】

周益軍老師告訴我們,在未來的創作中他會繼續求新求變。“目前,大家都在討論如何創新的問題。我認為,這既是新問題也是老問題,因為創新離不開時代,每個時期對創新的要求都不同,所以創新的內容、形式和效果都會不一樣。還有,現在很多人(特別是一些陶瓷收藏者或陶瓷愛好者)都很注重繪畫,他們將陶瓷藝術稱為陶瓷書畫、或陶瓷繪畫,我聽到這些稱謂總感到有些尷尬。陶瓷藝術與繪畫確實存在著悠久的歷史淵源關系,尤其是我們醴陵的釉下五彩瓷,自它一開始便與中國畫結緣。時至今日,釉下五彩瓷裝飾中始終保留著中國繪畫的基因和影響。

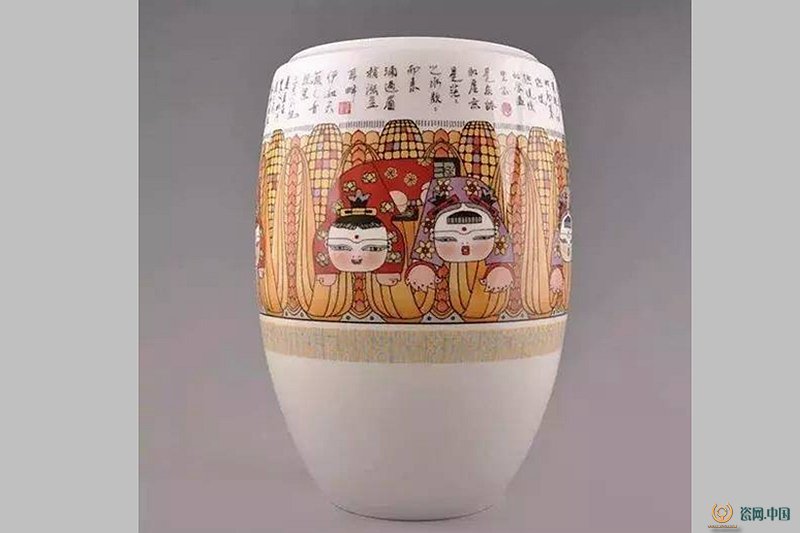

中國陶瓷藝術大師周益軍作品【豐收樂】

我曾經寫過一篇文章闡述了我的觀點:藝術有很多共通的東西。從總體看,陶瓷藝術載體與繪畫藝術載體有很多不同的地方,它包括材質、造型、工藝和燒成等諸多方面的因素。因此,陶瓷藝術家要善于將繪畫語言轉化成陶瓷藝術語言,而不是直接在陶瓷上畫國畫或西畫,因為藝術語言是難以替代的。即使是早期的釉下五彩瓷裝飾,其中也可以明顯地看到傳統工筆畫的影子,但它卻不全是工筆畫表現。中國人燒造瓷器,追求類玉的美學境界,因此,追求陶瓷的材質美、造型美、釉色美、裝飾美、工藝美等應是陶瓷美學的核心要素。我們要圍繞這些要素去不斷探索一些能反映時代特征的個性化語言,來豐富釉下五彩瓷藝術。這是一個比較大的學術課題,我愿意和大家共同來討論。當然,藝術家是要靠作品來說話,我現在還有點時間,加上國家很重視文化產業的發展,我想抓緊時間,把自己的一些想法付諸到創作實踐中,做點自己滿意的作品。”