4月20日,成都博物院文物保護與修復中心,文物修復師在修復文物。

2016年1月,紀錄片《我在故宮修文物》播出后,受到年輕群體的熱捧。多年坐冷板凳的文物修復師們,成為了新一代“網紅”。其實不只是在北京,就在咱們成都,也有這么一幫人。他們每天面對灰頭土臉的文物,通過一雙巧手,讓這些古老的玩意兒重獲新生。這群人,有年過半百的“老手藝”,也有朝氣蓬勃的“90后”;有不玩微信、QQ的“老古董”,也有愛動漫愛游戲的“死宅”;他們“十八般武藝”樣樣來,復得原金沙遺址的象牙玉璧,也修得好海昏侯墓的竹簡木牘……

4月20日,記者走進成都博物院文物保護與修復中心,走近這群與文物為伴的神秘工匠。

60后悟道

“人這一輩子,能做的事情并不多。遇上自己喜歡的、又能做好的事情就更難。何必把精力和時間放在別處?”

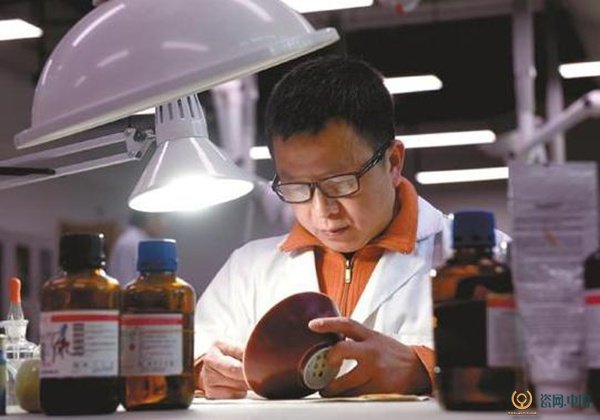

古陶瓷修復師 曾帆 51歲

16年埋頭過

他已把修復當成修行

一埋頭就是16年,一抬頭才見世間如此變遷。曾帆今年51歲了,雖是半路出家,但做文物修復也已有16個年頭。在曾帆看來,文物修復就是一場修行,而且“做這行是會上癮的”。曾帆說,看到精美的文物總會想把它做到極致,甚至忘了天日。

正是如此,已有入癡之狀的他游離于現實世界之外,從不玩微信、不玩QQ,也不發短信,甚至連自己的電話號碼都不記得。他總覺得那些太浪費時間,就喜歡坐在工作間面對文物的感覺,心無旁騖。

入魔

一盞咸豐瓷碗,費時數月粘接七八次,只為“天衣無縫”

迎著明亮的燈光,曾帆捏著砂紙,細細擦拭著一個紅豆色的瓷碗,碗底寫有它的年代:咸豐年間。

在修復前,這個出土瓷碗是好幾大塊碎片,辨不出形狀。碎片多年埋在土里,已然不能“嚴絲合縫”拼接。曾帆將碎片一片片清洗、擦拭、固定,再用環氧樹脂進行粘接、補缺。

粘接可不只是“拼圖”那么簡單,要做到“天衣無縫”,保證瓷碗的光滑度、色澤的一致。有時一個位置沒有粘好,就會影響整體的美觀,又得一片片取下,重新再來。這個碗,曾帆就粘接了七八次,前前后后花了幾個月的時間。如今,瓷碗已經進入修復的尾聲,正在接受最后的打磨。燈光照射下,瓷碗造型優美流暢,透出溫潤古樸的光澤。

曾帆介紹,文物修復有三種標準:一是考古標準,即將文物器形、尺寸大致恢復,作為資料保存,不要求器物的完整性;二是展陳標準,將器物修復得完整漂亮,“遠觀一致,近看有別”;三是藝術品修復,完全接近原貌,無論是放大鏡還是顯微鏡,均看不出來修復過。

雖然現在修復工藝越來越先進,材料也越來越好,藝術品修復的標準是可以達到的。但曾帆仍然堅持文物修復的原則:使用可逆的材料,殘件就是殘件,不能誤導觀眾。

成癮

當年“鬼使神差”入行,不想16年已成癮,盡求極致

曾帆今年51歲了,做文物修復已有16個年頭。90年代企業改制,他所在的精密模具制造廠關閉,恰逢2000年文物保護與修復中心招人,他沒咋想就“鬼使神差”進來了。當時修復中心只有3個人,也沒有區分“專業”,陶瓷、青銅器、象牙、玉器、漆木器……都要經手,樣樣都得學。

2000年前后,恰好是金沙遺址出土的時期,祭祀坑里的象牙、人骨遺骸因為年代久遠已經朽爛,一旦表層的象牙質受到破壞,很快就會風化成為粉末。因此,象牙的修復困難重重。最后,曾帆他們采用了就地回填處理和有機硅封護兩種辦法來對象牙進行保護,將象牙回填到地面以下或是將象牙長期封存在有機硅中,不與外界接觸。金沙遺址出土,來自全國甚至國外的頂級修復專家都前來指點、幫忙修復文物。中國古陶瓷修復專家蔣道銀也從上海趕來助力,曾帆獲益不少,最后也專攻“陶瓷修復”。

古陶瓷中有佛像,肅穆端嚴。業內的老師傅們曾有過一個不成文的規矩:修復佛像前,修復師必須沐浴更衣,齋戒燒香。在修復的這段時間里,都不食葷腥。“做這行是會上癮的。”曾帆說,看到精美的文物總會想把它做到極致,甚至忘了天日。

修行

視文物修復為修行,記不得自己的電話號碼,心無旁騖;

在曾帆看來,文物修復就是一場修行。“心中不想別的,只想著把老祖宗留下的好東西整好,不然覺得罪過。”

他游離于現實世界之外,從不玩微信、不玩QQ,也不發短信,甚至連自己的電話號碼都不記得。他總覺得那些太浪費時間,以至于與外界有些格格不入。他更喜歡坐在工作間面對文物的感覺,內心平和安寧,心無旁騖。

一埋頭就是16年,抬頭才見世間如此變遷。他也從青年步入半百的年紀。“現在的人都太忙了。我們是急不來的,慢工才能出細活。”曾帆說,除開文物清理,他一年也就修復40件文物。每當有新人來,他常掛在嘴邊的一句話就是,“慢慢來,沒有要急死人的事情”。

他沒看過《我在故宮修文物》,也不知道這部紀錄片有多火,只知道央視的記者來了一撥又一撥,接待記者耗費了他不少時間。他也不去看那些有關他的報道,還是老朋友打電話跟他道賀“老曾普通話說得溜啊”,他才有些不好意思地說聲“哦”,卻也懶得上網搜索那些視頻。“人這一輩子,能做的事情并不多。遇上自己喜歡的、又能做好的事情就更難。何必把精力和時間放在別處。”

70后悟藝

“這些文物都是古代能工巧匠的作品,有助于提高審美,對我自己的創作很有啟發。”

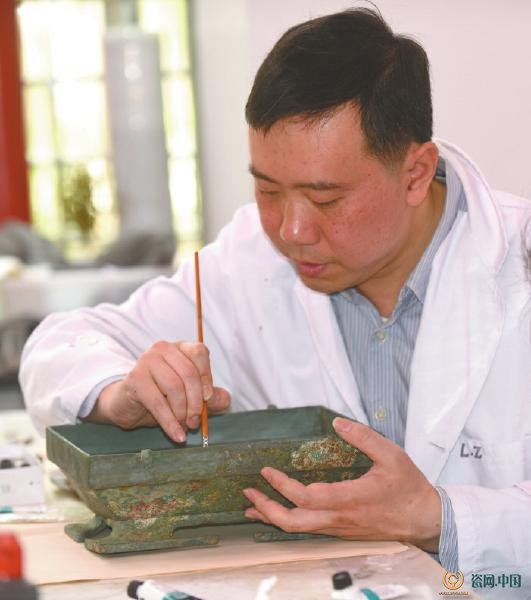

青銅器修復師 劉志 40歲

采訪時,劉志正在修補一件2003年在文廟西街出土的戰國時代的銅簠(fu)。“文物修復主要的步驟就是整形、粘貼、焊接、打磨、上色、做舊。”劉志介紹道,“流程一分鐘就說完了,但每個步驟要花費大量的時間和精力,比如像光打磨,就至少要三個星期。”

劉志正在做的就是給銅簠上色,他用畫筆將青色的顏料涂在銅簠上,涂一下,就用左手食指將剛涂的地方摁實。

細看劉志鬢角已有幾根白發,但他來文物修復中心并不久,只有兩年的時間。在此之前,他跟著四川省文物修復專家楊曉鄔學過七八年的青銅器修復。

文物修復是一件不能有創造的工作,要最大程度地恢復文物的原貌。劉志則從文物修復中得到靈感,“這些文物都是古代能工巧匠的作品,有助于提高審美,對我自己的創作很有啟發。”

90后悟本

“修復文物這份工作有檔次,有意義,事情做到極致了,收入自然會改善。”

漆木器修復師 李陽 26歲

入行3年90后、

自比樹懶“閃電”慢悠悠

在漆木器修復室,90后文物修復師李陽正在涂描手里的漆盒,這件漆盒是戰國時期的物件。

身高超過1.8米,頭發染成了金黃色,配著牛仔褲和襯衫,李陽的風格有些“日系”。“我喜歡日本動漫,超級喜歡。”李陽說,他從小就學習繪畫,也時常臨摹動漫里的人物。在他看來,動漫里的人物形象、場景、色彩都有很高的藝術性。不過,雖然喜歡繪畫,但是李陽沒想過要和文物打交道。

實習期

耗時一年,繪了200多張古織機圖

轉折發生在2008年。汶川大地震那會兒,他正在老家河南開封上學,他聽不少新聞報道震壞了很多文物,需要進行修復。“當時就想,做這個活兒應該有意思吧。”

2010年,他報考了四川藝術職業學院文物鑒定與修復專業。

2012年實習,他去宜賓南溪縣的墓葬群考古現場呆了3個多月,那是5月份,毒辣的太陽讓他曬掉了幾層皮,洗澡都疼。直到現在,胳膊上還有淡淡的黑印,“當時覺得有點苦,怕扛不住。”

李陽的考古繪圖課常常是班里最高分,經過老師推薦,2013年3月他來到成都博物院文物保護與修復中心實習。

剛來中心,他就接到了一個任務:繪制4個竹木制織機模型的結構圖。每個模型都有近100個零件,構造繁復。按照規矩,新人在剛到的大半年時間里是不能碰文物的,因此只能請老師傅測量,自己記下來再繪制。

這4個模型,前前后后繪制了200多張圖,歷時近1年。任務完成后,他才了解,這4個模型就是老官山漢代墓群出土的西漢提花織機模型,也是世界上最早的提花機模型。“當時很興奮,覺得好高大上。”

上手期

修復“像面條”般的海昏侯墓簡牘

隨著修復工作推進,經手的“好東西”越來越多,李陽也從“興奮”變為“淡定”。

2015年11月,海昏侯墓出土了數以千計的竹簡木牘,但缺乏相關修復技術人才,李陽被安排前往支援。此時竹簡粘連在一起,字跡也模糊不清。分離的時候稍不注意,竹簡就可能損毀。此外,由于長時間被水浸泡,西漢的竹簡木牘已經軟化,“就像面條一樣柔軟。”

先對竹簡稍稍噴水,用特制的小竹刀輕輕揭取下來,清洗,加固、紅外掃描。由于竹簡十分柔軟,為防止斷裂,李陽右手用棉簽挑著竹簡,左手兩指夾住,一根一根將竹簡放到紅外掃描儀上。

在李陽旁邊,就是著名的古文字專家武家璧。每次掃描的結果,便是由武家璧進行識讀研究。偶爾李陽也會好奇這些簡牘上寫了些啥,湊過去問專家才知道大多是奏章。

在進行漆木器修復時,時常要接觸“乙二醛”,這種化學用品主要是用于漆木器的脫水保護。但是皮膚接觸這種藥劑十分容易過敏,李陽的雙手總是反復起疹子,抓破后就成了淡淡的疤痕。

雙生人

工作慢節奏,夜里看恐怖片找刺激

入行3年多,李陽早已變得“處變不驚”。偶爾心煩坐不住,他就走出修復室,坐在竹林的石凳上,默默抽支煙,平復心緒。

“喜歡一切有美感的東西,修東西有時候很難、很復雜,但是只要理清頭緒,慢慢來,就能精益求精。”李陽說,這份工作能夠修煉內心的定力。

前段時間熱播的電影《瘋狂動物城》,李陽也看了,覺得自己跟樹懶“閃電”很像:“慢悠悠、笑點低,耐得住寂寞。”

或許是白天的工作太平靜、太緩慢了,夜里李陽喜歡打游戲、看恐怖片、警匪片來找點兒“刺激”。

博物院后山有櫻桃樹,還養了梅花鹿。中午沒事兒的時候,李陽喜歡去后山轉轉,看看鹿群,日子過得很緩慢。

同班的同學搞商業藝術的,大多收入不菲;李陽做文物修復師,每月只領到不高的薪水。“我比較樂觀,而且本身也不喜歡太商業的東西。修復文物這份工作有檔次,有意義,事情做到極致了,收入自然會改善。”

不久,成都博物院就要開館了。李陽期待著開館那天,人們在展館內看到他修復的文物。“到時候我就可以帶朋友們來參觀,自豪地說‘這是我修復的!’”

漆木器修復師 劉曉彬 27歲

跟文物打交道“我很幸運”

“學校學的課有理論也有實踐,內容挺多,有考古、文物、古建、館藏、繪圖、文物鑒定、文物法……”劉曉彬與李陽同專業,他們在學校的實踐課主要有四門,包括陶器、青銅、銅拓片、字畫裝裱。

“那時候上實踐課,陶器就是自己買那種一塊錢一個的土碗。買回來之后,把那新碗摔破了,然后自己補好,老師根據補的情況打分。打完分后把碗拿回來,之后又把碗打碎,還要拿走一塊,自己用石膏來補,補完再給老師打分。青銅器就是去買一個銅爐,回來用鋸子鋸一塊,鋸完后自己再來補。”

劉曉彬說,自己的同學畢業后從事文物工作只占少數,“班里有90多人,畢業后有十幾人從事的文物相關工作,能進入這里學習工作,我很幸運。”

這里,沒有一部手機擺在桌面上

從車水馬龍的青羊大道往里一拐,就進入金沙遺址博物館。腳下的每一寸土地都收藏著歷史,這里曾是距今3200年—2900年前,長江上游古代文明中心——古蜀王國的都邑。

依次穿過茂密的銀杏樹蔭,小橋流水,一片綠地上有一棟不起眼的玻璃外墻小樓,這就是文物保護與修復中心。

下樓梯進入陰冷的地下室,存包、刷卡,一路經過好幾道關卡,方才進入工作區。

在無機質修復間里,一座長寬約一米的院式陶屋放在巨大的工作臺上,修復師們正在一旁細細測繪;墻邊立柜里擺滿了瓶瓶罐罐,有的來自戰國,有的來自漢唐,均已修復完畢;不遠處,便是陶瓷修復區、青銅器修復區,每個人都拿著手中的器物仔細雕琢……

空氣里彌漫著一股化學藥劑味道,混雜著文物的老舊氣息。

沒有一個人說話,也沒有一部手機擺在桌面上。