百年來,紫砂是人們最喜歡的藝術形式之一,不管是文人墨客,還是普通百姓,都將紫砂藝術視為陶冶情操、豐富意境最獨特的方式。而陶刻,作為紫砂藝術最主要的表現手法,它在書法、繪畫與文學修養的融合中,散發著耀眼的光輝。

紫砂陶刻是一般人不易介入的藝術。一個陶刻家先要具備相當高度的技藝修養、書畫水平,又要熟悉紫砂坭性,加上薄刃快口尖刀,捻管轉刀法的掌握難度,不經數年乃至更長時間的鍛煉、體悟是很難深入和把握其內涵的。

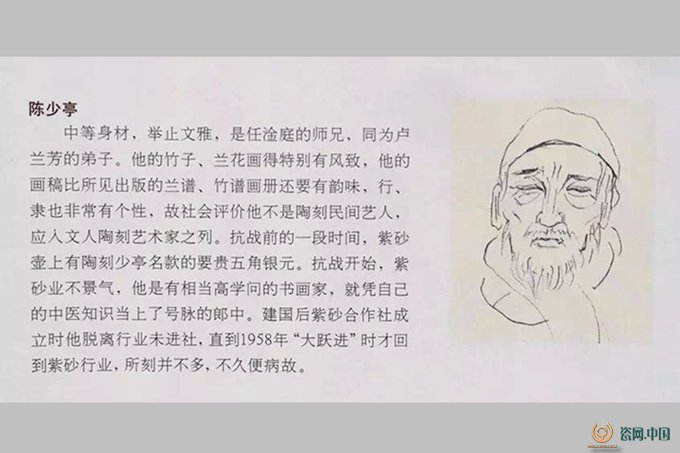

徐秀棠大師記憶中的陳少亭

陳少亭,(1885-1960年),字穎川,號羽林逸人、於陵子,清末民初陶刻名家,宜興西鄉人,近現代陶刻大師任淦庭的師兄。

陳少亭出身陶藝世家,其父陳伯亭為清末紫砂陶刻名家,善制壺,精陶刻,并首創陳氏獨門陶刻鑿砂、鏤砂、透雕工藝。陳少亭幼時聰慧過人,在宜興有“靈童子”之美譽,他讀古文習碑帖臨花鳥,傳統文學功底深厚。16歲師從金石書畫名師盧蘭芳,在名師的指點下,技藝大進。1916年后,陳少亭先后在吳德盛公司及鐵畫軒公司擔任技師,在紫砂高檔品上進行陶刻。1929年寧杭公路通車,道路途徑宜興,當時的吳德盛店主吳漢文常邀書畫名家與民國政要到公司留下墨寶,并由陳少亭進行鐫刻。如蔡元培題詩的花盆,于右任題銘、邵陸大所制漢君壺也由陳鐫刻。陳少亭陶刻書卷氣十足,刀法秀麗,清新高雅,為時人贊頌。抗戰后,窯場敗落,為生活計,陳少亭只能棄藝從醫,故晚年作品較少。至1960年去世,享年75歲。其傳器有石瓢壺、上桃合菱壺、樹樁花盆等。