20世紀50年代七大家——任淦庭、裴石民、吳云根、王寅春、朱可心、顧景舟、蔣蓉

新中國成立前夕,紫砂從業人員只有30余人。1955年1月宜興紫砂全部生產人員組織起來,計70多人,成立了紫砂工廠,作為湯渡陶業生產合作社蜀山工場的一部分。1956年江蘇省人民政府任命了七位技術輔導,為任淦庭、裴石民、吳云根、王寅春、朱可心、顧景舟、蔣蓉,他們各懷奇技,精心創作,并培養了數以百計的青年藝人,使紫砂陶藝進入了歷史發展的空前繁榮時期。

任淦庭(1889年-1968年):

字缶碩 ,又名干庭,號漱石、石溪、聾人、大聾、左民、左腕道人、松道人等。為近代紫砂陶刻名藝人,國家“名牌手”,中國美術家協會會員、江蘇省政協委員。出身書香之家,不幸家道中落,只讀過三年私塾,15歲就學于宜興著名陶刻畫家盧蘭芳,滿師后在吳德盛陶器公司雕刻作畫謀生。該公司的產品上常有署名“企陶”、“歧陶”的刻款,多為任淦庭所鐫。抗日戰爭期間,流落鄉村,以賣畫糊口。他師承清末宜興書畫家、金石家陳懋生、陳研卿等人,特別注重寫意筆墨的線描變化,講究各體書法、文學詩詞、辭章短句,使陶刻裝飾與紫砂的藝術風格相協調。

他善于在各種紫砂茶具、花盆、鼎、爐等陶坯上書畫雕刻山水、花卉、翎毛等,無不生動雅致。他的陶刻作品獨樹一幟,影響頗大,是紫砂陶刻技藝全面的民間工藝大師,作品曾被送往前蘇聯等國展出。作品“漁舟聽鶯”和“臘梅喜鵲”被南京博物館收藏。

1955年,藝人歸隊,參加蜀山陶業生產合作社,并擔任理監事。1956年被江蘇省命為技術輔導員,當選為江蘇省政協委員。1957年和朱可心、顧景舟等參加北京召開的“全國工藝美術藝人代表大會”,和朱德委員長同坐一席。1959年赴京參加建國十周年慶典,出席全國群英會,受到中央領導的親切接見。任淦庭一生酷愛書畫,每天作畫不止,留下大量畫稿。他潛心研究紫砂陶刻藝術,上承清末宜興書畫,金石家陳懋生、陳研卿、沈瑞田、盧蘭芳、韓泰、邵云儒等,下傳當今陶刻名家徐秀棠、譚泉海、毛國強、鮑志強、沈漢生、咸仲英、鮑仲梅、馮希亞、邵新和、王品榮、陳鳳妹、張赦棠、朱蓉娟等,其紫砂陶以傳統風格為主,題材廣泛,形式多樣,畫以山水、花鳥、人物、博古圖案等為主,尤以梅、竹、蘭、菊為勝。書有正、草、隸、篆、鐘鼎、甲骨文等種書體。鐫刻時以多變的刀法,表達陶刻線條的趣味和美感,將書法、詩詞、畫意裝飾、簡約于紫砂陶上,使紫砂藝術相映成題。奇絕處是能用左手或右手對瓶揮毫落墨,畫出相同而對稱的花鳥、山水、圖案。

任淦庭的陶刻藝術,在我國美術界影響頗大,與許多美術家結為摯友。他如嚴師、慈父般的對待紫砂陶刻藝徒,當今門徒都已成就。近八旬時,還每日習字作畫,對每個藝徒按各人特長,分贈畫稿,供學生參考練習,后雖腕力不濟,仍以鋼筆作畫稿。其孜孜不倦的精神,為世人銘記。

裴石民(1892—1976):

原名德慶,宜興蜀山人。14歲時拜姐夫江祖臣為師,后改名為石民。年少成名,1913年21歲時到利永陶器公司制陶,技藝成熟,仿創兼優。抗日戰爭前夕,到上海魔術大師莫悟奇的家中制陶,兩人共同設計,再由石民制作成種種古雅的器物;盆景上僅蓋“悟奇治陶”印章。在上海長達十年之久,先后為幾個古董商店專事仿古,頗負盛名。1938年,在蜀山大橋下北廠開設石民陶器店,自做自賣,其間摹仿陳鳴遠的作品甚多,精工細作,幾可亂真,遂“第二陳鳴遠”之稱。也因此練就了駕馭各種形款紫砂器的能力,除茶壺外,文房雅玩、杯盤爐鼎、花盆、假山、花果小件等均有所創,形態各異,風格多樣。

裴石民做陶,刻意求精,每種式樣做幾件就要翻新。晚年作品不多,如“石瓢壺”、“牛蓋蓮子壺”等,多鈐“裴石民年七十六制”,并非都是76歲時作,而是晚年創作的標記,蓋內印卻是真實時間,可見他至老仍壺藝不輟。他善做花盆,在20世紀20年代就很有名,其紫砂小件也很有成就,融進不少童心癡情,如蠶、松鼠樹樁、蟹等,行家以一個“活”字來概括其藝功力。裴石民設計以中小件為主,而且常常是每種式樣多則五六件少則二三件,如水盂,先后做“金蟾水盂”、“田螺水盂”、“葫蘆水盂”、“松段水盂”、“百果水盂”、“金龜水盂”等,不斷追求各異形態。用印有:篆文小方印“石民”、圓形陰文印“裴石民”、小篆長方印“裴石民年七十六制”、“七十七老人”、“裴石民年花甲庚制”等。

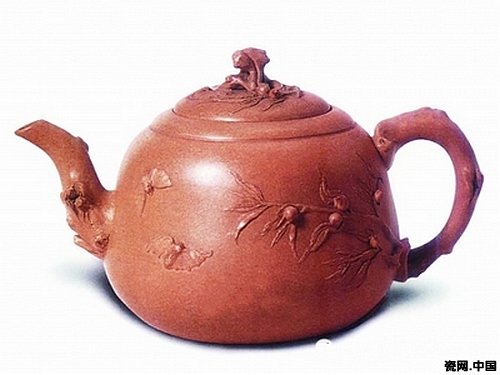

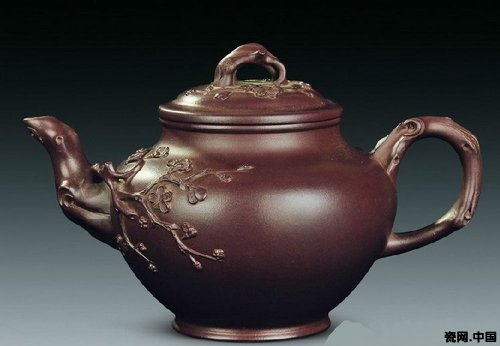

代表作有:“串頂秦鐘壺”、“梅段壺”、“松段壺”、“供春壺”、“圈頂三足鼎壺”、“五蝠蟠桃壺”、“蓮心茶具”、“素身圓裙壺”等。

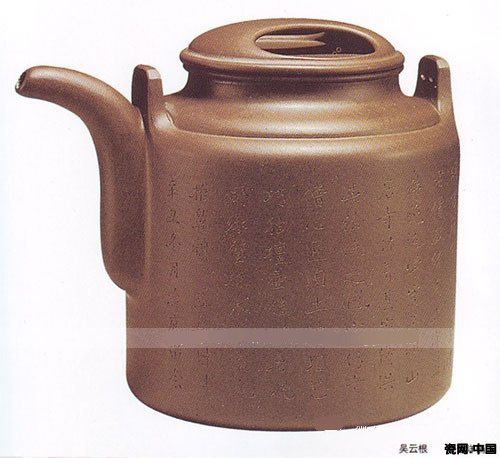

吳云根(1892-1969年):

原名芝萊,宜興蜀山南街人。14歲即拜汪生義為師學藝,曾與汪寶根、朱可心為師兄弟。吳云根長得虎背熊腰,力大無窮,曾以挑坯、搬運為生。1915年,由江蘇宜興利用陶器公司介紹,去山西省平定縣平民陶器工廠人技師,歷時三年,1929年受聘于南京中央大學陶瓷科當技師,也曾在江蘇省公立宜空職業學校窯業科擔任技師。新中國成立后,在蜀山陶業生產合作社擔任56屆成型技術輔導員。宜興紫砂廠成立后,一大批學子步入紫砂工藝學堂,可謂門墻桃李,極一時之盛。現在著名的制壺名家呂堯臣、吳震、何挺初、葛明仙等,均出其門下。汪寅仙親沐其教澤,并由吳云根推薦于師弟朱可心身邊學藝。他待人謙和大度,詼諧風趣、德藝俱佳,作品如人品,敦厚樸實。

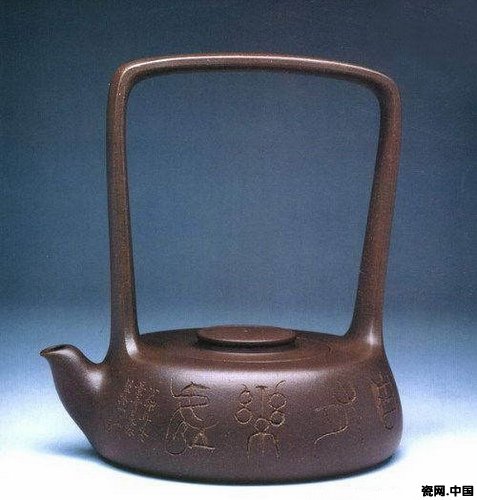

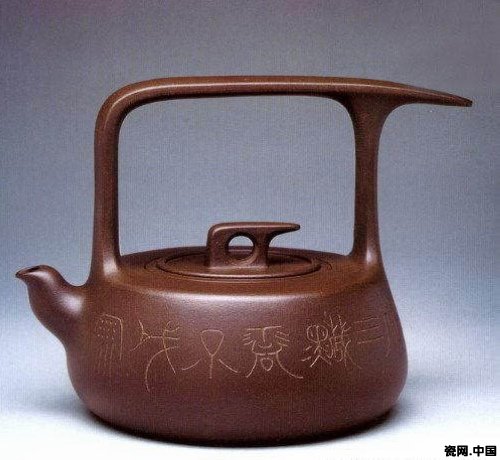

吳云根不僅熟悉成型技術,還能砌釉爐窯,燃木炭燒制爐均釉紫砂器。他的壺藝風格樸實穩重,光潤內蘊,擅長筋紋器制作,于仿制傳統產品中別抒匠心,巧作變化,推陳出新。

他的“提梁弧菱壺”、“雙色竹段壺”、“大型竹提”、“傳爐壺”、“線云壺”、“合菱壺”等,曾多次參加國內外大展。早在1932年他的傳爐壺參加美國芝加哥博覽會獲得優秀獎。他的“牛蓋洋桶壺”,紫褐色,外觀光潤可人。這是傳統器型,但他做得不俗,整體端正穩健,樸實規矩,有挺拔之勢,壺身的圓范、流、肩和蓋的弧線過渡都十分流暢,洋溢著一種韻律。

他的作品喜用雙色泥表達主體,較多的用竹為題,竹節為壺身,挺拔剛勁,輔以幾片小竹葉,舒展有姿,似風中飄動,兩種泥色處理,相互呼應,色澤和諧得體。用印有:楷書小長方印“芝萊”、篆書方印“云根”、方印“吳云根制”等。

王寅春(1897-1977年):

祖籍江蘇鎮江,父輩定居宜興上袁村。13歲時,拜趙送亭為先生,在其陶坊隨金阿壽為師,學習紫砂陶藝。3年滿師后,上門幫窯戶當制坯客師。1921年起,因他制坯手藝特好,上海客戶向他長期定制各式水平壺,他用印“陽羨惜陰室王”蓋于壺底,“寅春”章蓋于壺,從而名揚上海。后來,蜀山金石篆刻家潘稚亮刻“王寅春”方章相贈,他寶愛此印,一生一直用這方印鈐于壺底。

1934年吳德盛定制銷往日本的300套小花盆,因期限緊迫,他率先創用模具制作,提高效率,速度加快,如期完成任務,率先做成了紫砂擋坯的模型,開始了宜興紫砂陶生產使用模型的先河,這也是紫砂工藝歷史上的重大革新之一。1935年,到上海為古董商龔懷希仿制紫砂古董,使他接觸明清的紫砂精品,反復揣摩造型特點,研究制作手法,把握住各前輩名人造壺的形和神,成功地復制陳鳴遠、徐友泉、陳光明和陳子畦等作者的作品。如“四方鼓腹壺”,壺底款識:“清淡見滋味,鳴遠”,蓋內鈐“寅春”;“玉蘭花壺”,壺底款識:“浮玉居,大彬”,蓋內鈐“寅春”。兩件作品,一光一花,飽滿生動,幾無挑剔。

1937年抗戰爆發,上海淪陷,他不惜拋棄生活用品,卻帶回制壺樣板和特制的工具,為他以后在壺藝上的發揚光大起到很大的作用。返家后仍以制壺為業,制作了銷往歐洲的15頭咖啡具和銷往泰國的洋桶、線圓等造型的壺。為解決生計亦幫窯戶制作各式中低檔茶壺,這就是盛譽一時的價廉質高的“寅春壺”(他通常只用一顆印章,不論檔次高低)。常年制作以高檔壺為主,期間也曾制作96頭紫砂高檔餐具,成為歷史之最。

1955年1月參加蜀山陶業生產合作社,成為56屆技術輔導員,為政府聘請的七大藝人之一。1956年與吳云根各帶一個班作為成型輔導員。1959年、1960年 2次被評為省勞動模范,曾帶2批藝徒。多次承制國家領導人出國禮品“13頭咖啡具”、“ 5頭梅花周盤茶具”,創作“玉簽壺”、“八方盅鐘壺”、“六方菱花壺”、“紋井壺”。

王寅春是紫砂制作功力很深的藝人,制作茶壺以既多又快又好而著稱。他所制的茶壺,造型雍容大方,規矩挺括,光潤和洽,口蓋準縫嚴密,令人贊嘆不已。王寅春為人樸實,樂于助人,愛徒如子,親如家人。他以創新品種占領市場,人稱“寅春壺”。六十年代王寅春多次承制國家禮品,如十三頭咖啡具、五頭梅花周盤茶具、八方盅型壺、玉笠壺、半菊壺、六方菱花壺等。王寅春是位多產的壺藝家,光素器、花塑器都帶有強烈的個性;方器規矩挺括,敦厚樸實,筋紋器雍容大方,秀美可掬,很難友人企及。王寅春的一生為紫砂工藝的發展作出了重大的貢獻,在紫砂歷史的長河中將不可磨滅。

朱可心(1904-1986年):

出生于宜興蜀山鎮。原名凱長,自取“可心”,寓意“虛心者,可師也”,“山中一杯水,可清天地心”之意。14歲時拜汪生義為師,年輕時擅長花貨造型,仿制傳統產品獨到,其制“魚化龍”和新創的“一節竹段壺”為窯戶看好,聲譽日盛。與吳根云結為師友。

1931年受聘于江蘇省立宜興陶瓷職業學校窯業科技工,此間創作紫砂咖啡具。次年,精心制作“云龍鼎”參加美國芝加哥博覽會,并榮獲“特級優獎”,1953年12月“全國民間藝人觀摩大會”攜作品云龍壺、圓松竹梅壺參展。1959年他以合作社代表的身份參加北京故宮博物院舉辦的世界陶瓷展覽。其作品松鼠葡萄壺、松竹梅三友壺被選入“中國工藝美術巡回展”出國展出,并獲一等獎。1959年他費時4個多月精心仿制南京博物院珍藏圣思桃杯獲殊榮。創作旺盛期,設計制作了如意壺、云玉壺、高峰咖啡具,迎賓酒具、萬壽壺、碗梅壺,可心梨式壺等,許多式樣成為紫砂工藝陶暢銷產品。

1964年他精心仿制陳鳴遠包袱壺,達到紫砂技藝爐火純青的地步。朱可心首創一種壺式,多種裝飾的手法,深受中外人士的歡迎。朱可心是一位不斷進取的藝人,作品多洋溢時代氣息。壺藝風格渾厚淳樸,法度合宜,善于從自然及生活中汲取創作靈感和素材。辛勤培育紫砂塑氣技藝人才,有潘春芳、許成權、汪寅仙、吳震、曹婉芬、王小龍等。

以上四位藝人因在啟動中國工藝紀故而無大師榮譽稱號。

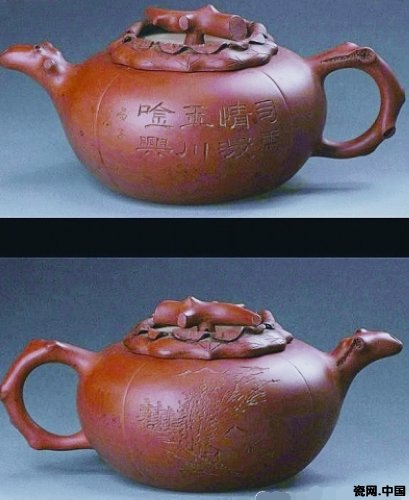

顧景舟(1915-1996):

宜興市川埠鄉上袁村人。中國工藝美術大師。中國美術家協會會員,江蘇省文史館館員。原名景洲,早年別稱曼晞、瘦萍、武陵逸人、荊南山樵,晚年自號壺叟。生于紫砂世家,18歲隨祖母邵氏制坯。20世紀30年代到上海仿制歷代名作,臨摹時大彬、陳鳴遠、邵大亨之作,如“高僧帽壺”,紫泥調砂,壺底款識:生蓮居大彬;仿制陳鳴遠的“龍把鳳嘴壺”、“竹筍水盂”,分別為北京故宮博物院和南京博物院收藏。

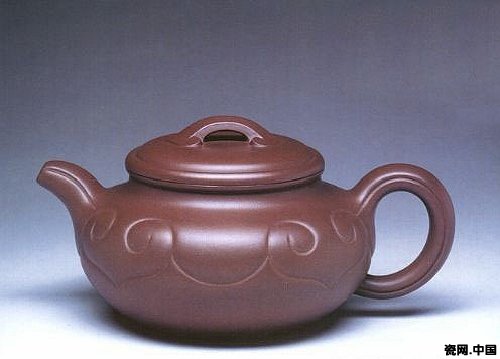

他摶砂作壺60余年,心摹手追清代、民國諸家,有過之而無不及,每器必精心構撰,出手皆成華章,從而形成了雄健而嚴謹、流暢而規矩、古樸而典雅、工精而秀麗的藝術風格,被譽為壺藝泰斗、一代宗師。

在20世紀40年代就有“寸壺竟有斗米貴”的聲譽。其代表作有“提璧茶具”、“上新橋壺”、“雪華壺”、“云肩三腳鼎壺”、“此樂壺”、“如意仿鼓壺”等。1988年被授予中國工藝美術大師稱號。親自編著《宜興紫砂珍賞》巨著,由香港三聯書店出版發行,在紫砂陶史上又寫下了光輝的一頁。培養一批又一批出色的紫砂藝人。有中國工藝美術大師徐漢棠、中國陶瓷大師周桂珍、李昌鴻,江蘇省工藝美術名人張紅華、沈邃華、潘持平等。

如需深入了解顧景舟先生,可參閱徐秀棠、山谷編著的《紫砂泰斗顧景舟》和徐秀棠主編的《景舟壺藝流別錄》,兩書均于2004年由上海古籍出版社出版。

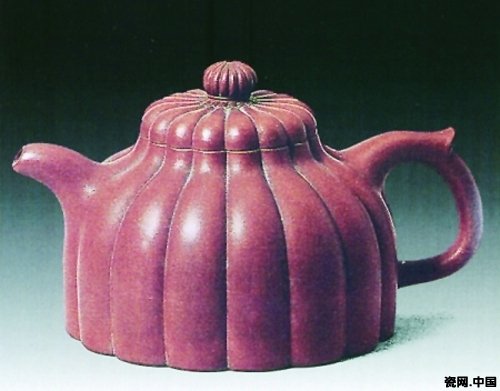

蔣蓉(1919- 2008):

別號林鳳,出生于江蘇省宜興市川埠鄉潛洛村的一個紫砂世家。1956年被任命為技術輔導;高級工藝師,中國工藝美術大師。11歲時輟學在家制坯,20歲不到時,隨伯父蔣燕亭到上海學藝,仿制陳鳴遠的作品,此時多為花貨擺件,如“水紅菱”、“小田螺”、“小辣椒”等。

宜興蜀山紫砂生產合作社成立后,她帶過幾批徒弟,人稱蔣輔導,為7名技術輔導中最年輕者。她的作品造型,設色逼真,自成獨特的風格。當年創作的“荷花壺”、“牡丹壺”,多個媒體報刊專題介紹。1958年創作金瓜壺、菱形壺、南瓜煙缸、大栗杯、竹根等數十品種,批量生產。1973年后,是她創作的高峰期,有“白藕酒具”、“枇杷筆架”、“蛤蟆捕蟲水盂”、“西瓜壺”、“荷花瓣杯”等。

1983年,創作更具特色,先后有:百壽樹樁壺,玉兔拜月壺,菊蕊花蝶壺,松果壺,雙龍紫砂硯等問世。作品《荷花壺》在全國工業會議上評為“特等獎”,并為周恩來總理出訪東南亞等國家制作禮品。

從事紫砂藝術已七十余年,創作的代表作品有:《荷花壺》、《牡丹壺》、《蓮花茶具》、《芒果壺》、《南瓜壺》、《蓮藕酒具》、《蛤蟆捕蟲水盂》等,作品《荸薺壺》被英國維多利亞博物館收藏。發表《師法造化,博采眾長》的紫砂專論。