解放前,紫砂器是一家一戶在家里制作,做好后的坯再挑到窯上去燒,那時的窯爐以龍窯為主。解放后,宜興成立了陶業生產合作社,開始組織集體生產。隨著紫砂業的大發展,龍窯的燒制時間長、生產效率低給紫砂器的生產帶來不便。1957年,陶瓷公司和江蘇省陶研所開始對龍窯進行改革,在平地建隧道窯,以減輕工人勞動強度、提高產品質量。

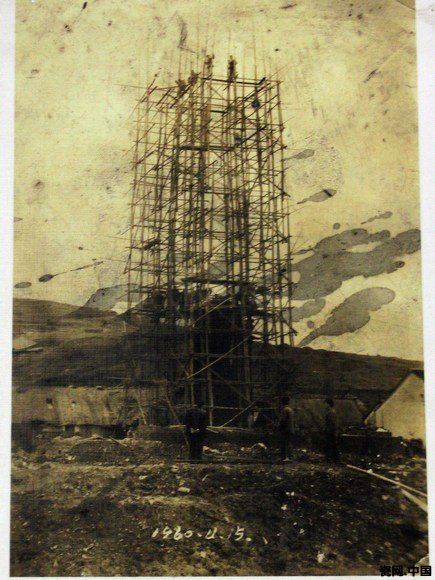

1960年新工場建造陶都宜興第一座隧道窯,它以形似隧道而得名。

1960年,陶都宜興的第一座隧道窯建好了。但是,建隧道窯需要槽鋼、角鐵、鐵軌等大量鋼材。而那個時期鋼材特別緊張,于是只能采用“土法”——以陶代鋼。可是,一座軌道用粗陶泥做成、燃燒帶和燒成帶都沒有角鐵固定的隧道窯,是不能燃燒使用的。當隧道窯建好后的第一次點火時,就在煙囪內用一捆草點了火,看到煙囪冒煙了拍一張照片便結束了。因此,宜興的第一座隧道窯,實際上是一座只能做擺設,而不能投入生產的窯爐。

1965年,經紫砂廠領導研究決定,在新工場(現紫砂廠內)重新建一座符合標準的隧道窯,所用鋼材由陶瓷公司調撥分配。在克服重重困難后,紫砂隧道窯終于全面竣工并投入生產使用。它的建成使用,大大降低了操作工人的勞動強度,改善了勞動條件,歸納起來就是“多、快、好、省”四大優點。

隧道窯連續式燒窯方法,適用于大批量的生產。

隧道窯是一種比較先進的窯爐,具有產量大、質量好,節約燃料,生產效率高等優點。窯爐內設鐵軌,陶瓷制品就像一個個小旅客,坐在一部部窯車上,車子首尾相連,形成一串,由油壓頂車機的推動,在隧道內行駛,窯的兩邊設有幾對燃燒室,供給窯的熱量。制品在窯車上沿隧道運行時,熾熱的燃燒氣體迎面而來,使制品溫度升高,一直升到1300℃~1400℃。

紫砂器在隧道窯內經歷了預熱、燒成、冷卻的全過程。

制品在溫度和氣氛的作用下,發生了一系列的物理及化學變化,終于由泥坯變成了陶瓷器。當這些成品駛出隧道,開窯工人就把它們一個個從窯車上抱下。窯尾一車成品到站,窯頭就有一車制品進站,兩者是同時進行的,隧道窯就是這樣日日夜夜、連續不斷地運轉著,工作著,燒造出大量的陶瓷制品。 (編輯:木木)