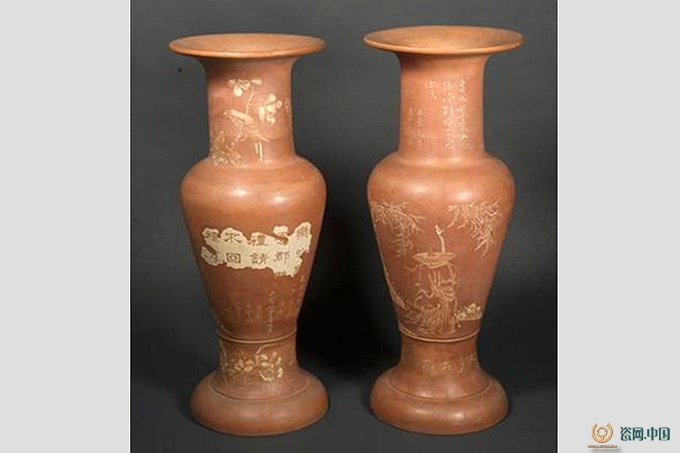

博古人物紋瓶(一對)

在民國初年,山西也有過一段紫砂器生產的歷史,它的制作地就在出產亮晶晶砂鍋的平定。平定偏隅太行腹地,卻是山西陶瓷生產的絕勝之處。宋時仿定窯白瓷之作被人稱為“土定”,宋元時的黑釉剔花瓷器則不遜正宗的磁州窯器,而平定砂鍋烹食則以其原色、原質、原味三不變,為晉人耳熟能詳。平定的砂器約在秦漢之際就有生產,這主要得益于平定是我國陶瓷原料的一個天然寶庫。

辛亥革命之后,當時的山西省長閻錫山躊躇滿志,革舊布新,推行實業救國興省,大肆開辦山西近代工業。1915年,當江蘇宜興利永陶器公司程壽珍技師創作的紫砂壺獲得巴拿馬頭獎而在國內引起轟動時,頭腦精明的閻錫山很快想到了有豐富砂陶原料的平定。他親自出面與江蘇省省長商量,邀請宜興的紫砂藝人到平定指導興辦紫砂陶工廠。由于閻的多次盛邀,江蘇方面指定宜興利永陶器公司派出吳云根、楊阿時和李寶珍三位技師,到平定辦起了平定平民陶瓷工廠。經過多次試驗改進,平民陶瓷廠生產出了一批既有觀賞價值又有實用價值的紫砂制品,如茶壺、茶葉罐、香熏、筆筒、筆洗、賞瓶、帽筒、花盆、大罐等。砂色以赫石紅和米黃為主,還有紫砂加藍釉、白釉等。大部分器物上都刻字題銘,詩文佳句、山水花鳥相映成趣,文氣十足。

根雕工藝為其一大特色,常見的底款為篆書“平定陶業公司”、“平定縣平民工廠出品”、“平定陶器特產”等。這些紫砂器質地細膩致密,色澤古雅可人,刻工深峻犀利,畫意簡遠灑脫,器形端雅實用。所仿根雕制品更是以假亂真,惹人憐愛,與傳統的北方粗瓷大相徑庭而媲美宜興紫砂,一時為人所重。

遺憾的是,平定紫砂器僅在民國初年興盛不長便曇花一現了。如今,延續宜興紫砂傳統風格的云南建水紫陶、重慶榮昌陶器、潮州朱泥壺還存身于市,獨是平定紫砂了無蹤影。

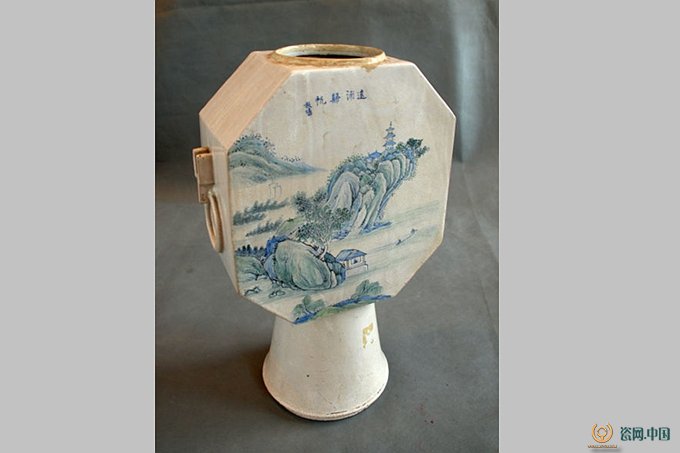

“遠浦歸帆”燈形器

綜觀民國時期的平定陶器,大致可分為前后兩個階段。前期,主要的生產者是平民工廠,因而也可稱為“平民工廠”時期。平民工廠屬于官辦性質,所請技師全部來自宜興利用公司,因此所制產品不脫宜興紫砂的影子。此時產品以“茶壺”“花瓶”等實用器為主,除少數精品外,大多造型單一,體量矮小,裝飾簡略。不過所聘工師當時正值壯年,技藝嫻熟,根底扎實,所制器物式樣中規中矩,刻繪不多卻情味雋永。

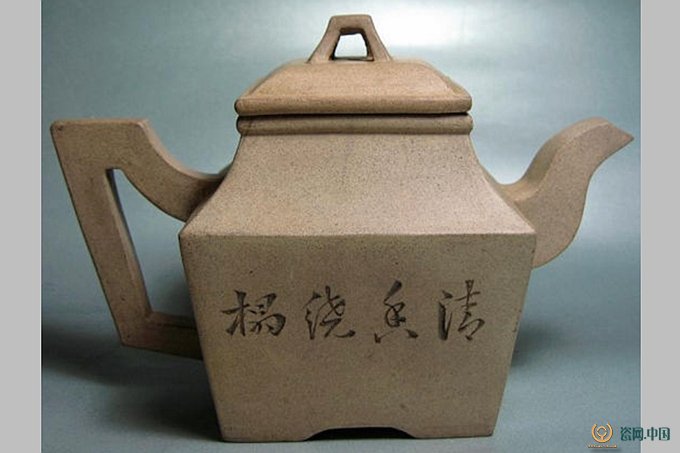

“清香繞榻”方壺

平民工廠改良試驗的成功,使平定陶器的面貌煥然一新,陶器銷路大好,廣受社會歡迎。加之政府對實業的獎掖,平定紳商紛紛集資建廠,平定陶業漸趨繁榮,進入新時期。隨著工廠的增多,經驗的積累,競爭的激烈,平定陶業推陳出新,擺脫亦步亦趨的局勢,逐漸塑造出自己的藝術風格。通過大量實踐,平定工匠掌握了當地陶泥的特性,著重開發紅白兩色產品。尤其值得一提的是白壺,“白壺原料為南省諸地所罕睹,得此質以制物品,三晉陶業,必可占優勝地位”,此時期產品的種類更加豐富,除繼續生產日用品外,還燒造陳設器,成為當時社會名流饋贈的佳品。裝飾技法更加精巧,刻工日趨精湛,器物上常見大幅畫面,長篇詩句。

山水金石紋湯鍋

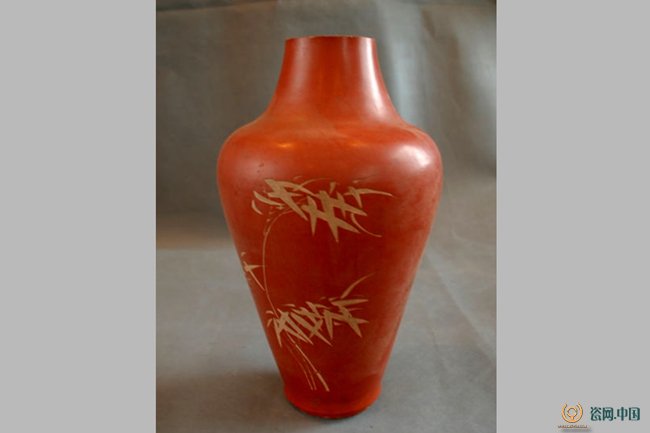

詩句紅泥瓶

無論前后兩期,民國時的平定紫砂都體現出一貫的風格。

一、素。平定陶器只有紅、白兩色,有別于宜興紫砂的多彩繽紛。紅泥南北都有,可是在平定工匠手中,被鍛煉得油潤發紫,寶光可鑒。白泥為南省少見,更成為平定陶器抗衡同列、取得優勝的利器。紅白映襯,相得益彰。以白泥壺泡祁門紅茶,以紅泥甌啜西湖龍井,個中風味恐怕正是平定陶器獨步當時的秘密。平定陶器的造型,多為傳統所有,少見當時流行的新奇樣式,不過這并不妨礙它的藝術價值。最簡單的造型,卻最能反映匠人的功力,圓器婉轉流暢,方器挺拔勁朗,很好地體現了匠人的造型能力。平定陶器的裝飾也崇尚“繪事后素”的審美觀,摶泥塑形,略施刀工,絕少堆貼巧染的作風,卻將泥土的本色發揮到淋漓盡致。

二、雅。在改良的初期階段,平民工廠就延聘名師,將宜興紫砂的優良經驗,以及當時社會的審美情趣,賦予到平定陶器中來,從而奠定了平定陶器良好的審美基礎。無論器物大小,都有適合的裝飾方法,所選裝飾題材,很能與器物的功用相契合。小者如紅泥瓶,瓶身娟秀小巧,紅潤可愛,飾以幾只風竹,更覺清雅。大者如博古人物瓶,通體滿飾圖案,繁而不俗,詩畫相配,可堪雅玩。受當時好古風氣的熏染,平定陶器喜歡用金石古文裝點器物,以增加對文人士紳的吸引力。

民國年間,平定紫砂曾在陶瓷界占有一席之地,堪與宜興紫砂媲美。然而考之文獻,對當時平定陶業的記載十分有限,僅有平民工廠的一點消息;證之實物,流傳下來的器物也難得一見,因此很難窺探到平定陶器全貌。諸多問題,如陶業衰落的時間和原因,制陶公司的性質和規模,制陶工匠的身份和籍貫,都有待于進一步研究。