宜興位于江蘇省太湖的西邊,離上海、南京、蘇州、杭州不遠。宜興成為中國陶都,和它自然環境有很大的關系,宜興山區產有大量的陶土,也有樹木作為燃料。由于宜興接近長江和上海等地,交通四通八達,產品很容易運銷江南各地及海外。

宜興是中國的陶都,產品特別豐富,它的花盆很受盆栽愛好者的歡迎,大龍缸也是宜興的產品之一。可是,宜興最出名的,就是它的紫砂陶器;有文房用具,畫家的用具,仿古的小擺設,鼻煙壺等等,其中最有名的產品,就是宜興的紫砂茶壺。它不但樣子美觀,有一百多種壺式,而且耐用,泡出來的茶味特別好,并能保持茶的香味和溫度。一個壺用久了,它的外面就有一層光澤,好像玩玉器的人每天盤玉盤出來的光澤一樣,很受茶壺收藏家的歡迎。宜興紫砂陶的特點,就是泥質好,塑性很高。陶土是在宜興附近的山采掘出來的,經過鍛煉,制成各種各樣的陶器。這種陶土有各種不同的顏色,明朝萬歷年間周高起的《陽羨茗壺系》(第一本關于宜興茶壺的書)就這樣說:“相傳壺土所出,有異僧經行村落,日呼曰賣富貴,土人群嗤之,僧曰貴不欲買,買富何如,因引村叟指山中產土之穴,及去發之,果備五色燦若披錦。”宜興紫砂陶顏色的確是與眾不同的,有朱砂、白泥、有黑的、綠的,各種顏色的,另外一種叫“梨皮泥”,就是加砂和燒過的瓦片在泥內,燒后形成一粒粒的,象沙梨皮的模樣,這種梨皮陶的砂粒有小的、大的,也有粗的。紫砂陶含有大量鐵質,燒成后呈黑點。有的壺,外表光滑,尤其是專為泰國出口而作的壺,它們經過拋光,是特別亮的。

宜興陶器是用龍窯燒的,這種龍窯有兩百多尺長,筑在山坡上,在遠的地方看起來象一條龍一樣,所以有此稱。做好的陶器是用匣缽裝的,這樣燒的時候比較干凈和安全,朱砂器通常用的溫度是900℃,但紫砂器卻要1100℃。

宜興陶藝有悠久的歷史。遠在春秋戰國,我們聽過范蠡和西施到宜興隱居,范蠡跟土人做陶器,現在的人還拜他為陶朱公。民國六十五年(一九七六年)在宜興羊角山發掘了一些紫砂陶片,經過南京大學和南京博物院的研究,初步鑒定為北宋中期及南宋時代的遺物,有些碎片是茶壺的各部分,有壺嘴、壺身,也有提梁壺(提梁壺柄子長,在壺的上面),這種提梁壺值得研究,因為蘇東坡很喜歡提梁壺的。蘇東坡喜歡宜興,曾在宜興買地,現在宜興蜀山這個地名是他取的,因為這地方的風景與四川相似。

宜興做陶器的人,名字是有記載的。這里的陶人和景德鎮造磁器的人不同,宜興陶人有簽名而后蓋圖章的習慣。宜興茶壺有歷史記載,是從明朝正德年開始的,離宜興四十里有個金沙寺,有個僧人做茶壺有名,我們叫他金沙僧,他做的茶壺是怎樣?因無傳器,故不可考,只知道他的壺是用手捏的,也用指紋為標記。這個時候,有個文人吳頤山到金沙寺讀書,準備考試,他的書僮供春一有空,就偷看金沙僧做茶壺,供春后來就成為做茶壺名家,但多數是后期仿造的。供春以后的五十年間,沒有做陶器的陶人名字記載,但五十年后的萬歷年間,又有幾個有名的陶人出現,像董翰造菱花壺,趙梁做提梁壺,還有元暢和時朋(時大彬之父),同時李茂林做小壺也很有名。最可惜的,就是他們沒有作品傳世。

《樹癭壺》——供春

萬歷后期是宜興茶壺的一個很重要發展時期,有大名鼎鼎的時大彬、李仲芳和徐友泉等。這時期的壺已有很多種形狀,有自然型和筋紋器。代表自然型有時大彬的葵花壺,由兩朵葵花復合而成,他的學生蔣伯夸作海棠樹桿壺,壺嘴及壺把作成樹枝的形狀,枝上有一只鷹,樹下有一只熊,以喻“英雄”,海棠樹則代表美人,故此壺有“英雄美人”之稱,壺底有“萬歷癸丑”的年款,明朝陶人的簽名是用楷書寫的,用刀刻在壺底,蓋章是后來的習慣。除了自然型,另外一種就是筋紋器,亞洲美術博物館的白泥小瓜壺就是一個好的例子,這是時大彬做的,很工整。時大彬做壺要求很高,不合意的壺通通被他打破。壺下面有一個楷書的款:“品外居士清賞己酉重九大彬。”時大彬先是做大壺的,后來他遇到陳繼儒(當時一個很有名的文人),陳繼儒和他的朋友們提倡用小壺品茶,因為小壺能保持茶的香氣,時大彬受到他的影響,就造小壺了。這個款題上的“品外居士”也就是陳繼儒,是時大彬為他而作的。時大彬也有造別的壺,香港藝術館的僧帽壺是仿當時宣德窯寶石紅僧帽壺(故宮博物院也有一件寶石紅僧帽壺),這個壺上面有五瓣蓮花冠,所以叫“僧帽壺”。但是,這個壺的形狀是仿西藏茶壺的。永樂宣德年間,中國與西藏文化交流頗為普遍,所以有很多西藏的器物到中國來。美國華盛頓弗里爾藝術館有三個筋紋型的茶壺,一個是時大彬高足李仲芳泰昌元年(1620年)所作的瓜壺;另外一個是與時大彬同享盛名的徐友泉仿古代青銅器的三足鼎形壺;還有一個葵花棱壺是沈子澈所作的,他與時大彬齊名,此壺有崇禎壬午銘(1642年),即明亡之前二年。香港北山堂藏有一個大彬學生陳信卿造的方壺,梨皮泥是特別精致的。這時有另外一個陶人叫惠孟臣,他是作小壺出名的,新澤西州的NEWARKMVSEUM藏有一個朱砂孟臣壺,壺嘴和壺把曾經破裂,被日本人用金漆修補。惠孟臣死后三百年,許多有孟臣款的小壺不停出現,直到現在還有,可知他的壺是多么受歡迎。

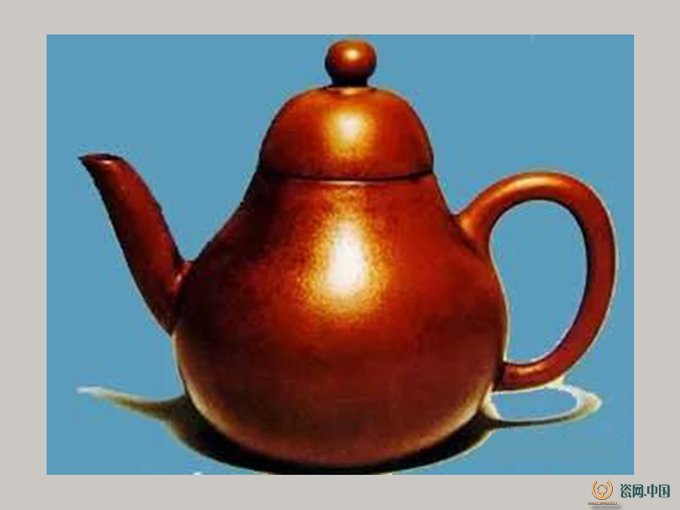

《朱泥梨式壺》——明 惠孟臣

清康熙乾隆時代是宜興紫砂茶壺第二個發展時期。這時宜興茶壺宮廷里面也有,故宮博物院收藏有兩個宜興壺,外面有畫琺瑯花卉裝飾,壺底有“康熙御制”的款,這時候的壺比較重視外面的裝飾,但有些是沿明朝的形狀,象舊金山亞洲美術博物館的梨皮水仙花壺,這壺是筋紋式,但有一樣與明朝不同的地方——作者許晉侯不用楷書簽名,而用圖章。清初以后,蓋章風氣比較普遍。

這時自然型的紫砂器相當發達,陶人陳次偉所作的葡萄杯是特別有意思的,葡萄的葉子、果子、松鼠表現逼真。這種葡萄的葉子比較長,果子數量較少,是標準江南品種之一種。

康熙到雍正年間,最有名的陶人就是陳鳴遠(號鶴邨),在宜興陶人中,除了惠孟臣,陳鳴遠可算是被后人摹仿最多。陳鳴遠以技術精湛及富創新精神著名,很受當時文人歡迎,他多才多藝,除制茶壺外,還造士人案頭擺件及小型象真果子,如栗和花生等。陳鳴遠制的茶壺什么形狀都有。弗里爾藝術館的瓜壺,是仿明朝的款式。西雅圖藝術館藏的梅干壺,是陳鳴遠的杰作,除了極富生態的殘桿,皺皮及纏枝之外,整件作品更是一強而有力的雕塑,壺上的梅花是用堆花手法,將有色的泥漿堆積塑造成形。現在宜興也能摹仿這梅桿壺的新壺出現。弗里爾藝術館的包袱壺是陳鳴遠的名作之一,清戊子銘(1708年),手工精巧,另一杰作是舊金山的方壺,簡單及現代化,梨皮泥特別精美。鳴遠傳世茶壺之中,最別具匠心的,莫比香港北山堂所藏的三友壺,此壺做于壬午(1702年),壺身由松枝、竹枝及梅桿束成,壺蓋隱于枝桿的橫切面中,最有趣的是在壺上加兩小松鼠。除了茶壺,陳鳴遠的梅桿筆擱和別的文房用具也很出色的;舊金山亞洲美術博物館的水洗是仿造蓮蓬、蓮藕和紅菱做的,蓮蓬內的蓮子可以活動;另外一件竹筍水洗也很逼真,上面有蟲蛀的痕跡,北山堂的白菜水滴有兩條小蟲,在慢慢蠕動,黃瓜水滴的葉子也被蟲蛀。香港藝術館的花生也是鳴遠的杰作,花生米會動。貝聿銘先生所藏的果子也不錯,可以看到宜興紫砂陶的多種顏色。研究陳鳴遠的作品是一個問題,他的傳世作品中,很難說哪些是真的哪些是摹仿的,這個難題需要慢慢的研究。

乾隆年間的茶壺形狀比較簡單,比較注重裝飾,代表這個時候的紫砂器有弗里爾藝術館藏的陳漢文六角壺,三面有茅亭樹木,另三面有乾隆的題款。舊金山葉萬華先生藏有一個硃砂萬壽壺,這個扁圓小壺布滿“壽”字,和六角壺的裝飾一樣,用細的泥漿線作出,壺底有“大清乾隆年制”印章。這時有很多壺隨茶葉運到歐洲區,顏色多數是紫砂紅。紐約莫特赫德所藏的雙流壺和梅花壺都是外銷貨,用透雕玲瓏手法裝飾,這些茶壺對后來歐洲的陶瓷有很大的影響。另外一種乾隆時代的壺式仿漢朝的方壺,香港北山堂藏有兩個,一個光身的是荊溪華鳳翔所作,另外一個上了爐鈞釉,是荊溪徐飛龍所制(荊溪是宜興的舊稱)。宜興紫砂陶往往有采用官、哥、及鈞釉為裝飾,也有涂上漆的,洛杉磯私人所藏的一個上漆四方茶壺,便是一獨特的作品,上面有吉祥圖案,用桃、石榴以喻“長壽多子”,另一面有百合、柿子及如意,以示“百事如意”,整件作品既華麗又吉祥,極可能是為祝壽所造。壺底有“荊溪蔡乾元制”印章。

上承時大彬僧帽壺為傳統,是圣路易藝術館的一個高身圓壺,這個是仿西藏金屬酒壺“多穆壺”的造型。可是,宜興陶人不知道這是一個密宗法器,卻加上了八仙圖案——典型的道教裝飾。

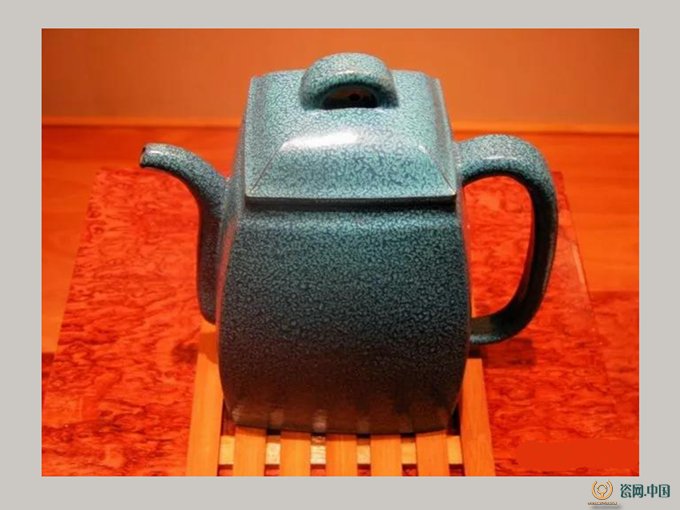

清代爐鈞釉《漢方壺》

紫砂器第三個發展時期,是在十九世紀初期。這時的紫砂上面常常刻了詩句,這種風格,在乾隆的時候已有存在,但因陳曼生等文人極力提倡,所以在壺上題字變為很普遍。因為要方便題字,所以壺型就要平滑,越簡單越好,因此,筋紋型和自然型茶壺便不再流行。陳曼生是領導這新潮流的主角,他的名字是陳鴻壽(1768-1822年),曼生是他的號,他是浙江錢塘人,曾在宜興做官,他喜歡茶壺,更喜歡在壺上題字。曼生書、畫、篆刻皆精,是“西冷八家”之一,他設計了十八壺式,清代當時最有名的制陶名手楊彭年和邵二泉幫他做壺。曼生有很多幕客,都是當時有名的文人雅士,他們特別為茶壺作銘文,并且在茶壺上刻上他們的大作,這種壺后人稱“曼生壺”,很受收藏家的愛好。“曼生壺”有它與眾不同的風格,通常壺底有“阿曼陀室”印,壺柄下有“彭年”小章,壺身有曼生或他幕客的銘文。舊金山亞洲美術博物館有一個“曼生壺”,這個白泥小瓜壺的嘴和把造的很自然,看上去很舒服的,壺身有曼生的銘文。香港北山堂藏有一個“壺公壺”,是曼生送給七薌的,七薌是改琦的號,是當時有名的畫家,畫紅樓夢士女著名。CHICAL OART INSTITUTE有一個“觚稜”型“曼生壺”,壺身刻有祥伯銘文,祥伯是曼生幕客之一,名郭麐。曼生訂了很多把茶壺,上海博物館的“曼生壺”上面刻了“四千六百一十四號”,香港藝術館的“曼生壺”卻刻了“茗壺第一千三百七十九”,壺底有十五個曼生朋友的名字,他們在“嘉慶乙亥秋九月”在曼生衙門里品茶,用這個壺作為紀念。

以上提及的“曼生壺”全是楊彭年的作品,和他同一個時代的邵二泉,制壺技術和刻字手法也不錯,這個高身和球形圓壺是十九世紀初期的作品,泥質是深色紫砂,有邵二泉的銘文。

和曼生同一時代的上海人瞿應紹,也很喜歡在壺身上刻字,他的壺通常是一邊刻梅花或竹,一邊刻字。CHICALO ART INSTITUTE的黑梨皮泥帽形壺是個好的例子,刻有竹和行書體字,這種壺和“曼生壺”已經不是純粹宜興陶人的作品,而成為和當時文人的合作品。

道光時代還有一種新發明,就是用錫包紫砂壺,在上面刻字,這是朱堅(朱石梅)的創作,錫壺很別致,有白玉作柄和流。

道光以后有大量紫砂壺外銷,這些茶壺水準不高。但當時名人訂制的壺,水準卻不錯,舊金山琴軒所藏的白泥小壺是個標準的宜興壺,但是在廣州制造。廣州有個富商名伍元華,他住在“萬松園”,特請宜興做壺名手到他家煉土、開窯,此壺底款采用明朝風格,用楷書刻有“癸巳(1833)年萬松園鑒制”。另外一個是晚清吳大澂訂制 堪薩斯城納爾遜藝術館收藏,這個覆斗壺一面有詩,一面雕刻老人采茶圖,是晚晴海上派畫家陸恢的刻工。吳大澂是晚清的大官和鑒賞家,他收藏漢朝的銅缽,特用一銅缽蓋在壺底。

傳世清末壺中有些是提梁壺,宜興人為了紀念蘇東坡,特稱這種壺為“東坡壺”,竹節提梁壺是當時比較受人歡迎的款式,現在宜興還繼續制造,舊金山亞洲美術博物館的一個扁圓的提梁壺,壺底有“榮卿”印,壺蓋用一小太湖石作紐。在咸豐同治(1851-1864)年時期的邵大亨創造了“魚化龍”壺,于傾茶時龍舌會向下伸出。另外一種流行的型式是石榴多子壺,以菱角為鏊,蓮藕為流,冬菰為蓋,并在壺外貼上荔枝、白果、紅棗及各種瓜子、果子等。

民國初年的壺是不錯的,曾在外國的國際博覽會得獎。這個時代茶壺是上承十九世紀的傳統,茶壺一邊刻山水人物,一面題字,詩文多取于《唐詩三百首》,圖案則用當時的《金石索》、《芥子園畫譜》為參考。從前的陶人不會刻銘文,這時已有一批藝人是專門替人家刻字的,所以,一個茶壺不但有店子或工廠圖章,也有陶人自己的章和刻壺專家的簽名。芝加哥的自然博物館藏有一白泥方壺,一面刻有人物,另一面鐫北周石刻拓本,是出自《金石索》。舊金山琴軒的紫砂缽外面雕刻波羅蜜多心經,是鐵畫軒的出品,鐵畫軒是上海一間著名陶瓷店,專門到宜興訂購多種紫砂器。另一小壺是民初的作品,下面有一個特別的圖章,是仿新莽的大泉五十,是當代名手王寅春所制。

我們已看過很多壺,我想大家都想知道是怎樣斷代的。宜興紫砂器跟瓷器書畫一樣,有很多仿的。所以制陶人的聲名越大,買者越要小心,還要看陶的顏色,看器物的造型和手工,另外的就是看里面有幾個孔。民國以前的壺是多數有一個孔的,后來就變成多孔制度,用來隔茶;七十年代的孔是效法日本,像半個高爾夫球一樣。可是,這種斷代方法只可以用于普通中型和大型茶壺,小壺永遠是一個孔的,高身茶壺就會有比較多的孔。現在宜興繼續造茶壺和其他用品,形狀是不錯的。臺灣也有很多新型茶壺,這次來臺北,我看見很多地方都提倡喝茶,用全套設計的茶具。日本有他們的茶道,我們也應繼續我們的喝茶傳統,希望中國的陶瓷專家多多創作,使茶具更加發揚光大。(原載《我們的故鄉宜興》)【文章選自《宜興文史資料(宜興陶瓷專輯)》