紫砂壺藝術是反映時代風尚的產物,而某個時代的品味,也規范其茶壺的造型及紋飾。縱觀紫砂壺的歷史發展及其演變,一般都表現為由粗趨精、由大趨小、由簡趨繁,復又返璞歸真的過程,即經歷古樸、華麗、淡雅三個階段。

紫砂茗壺的造型,千姿百態,有樸實的實用造型,也有奇巧的怪異造型,但總括起來分為下列各類:幾何形、自然形(花塑器)、筋紋器及水平壺和茶器等。在紫砂茗壺發展的不同歷史時期中,幾類造型的壺均有制造,但每時期發展的主流卻又有所偏重于不同的造型、藝術風尚及發展趨勢。

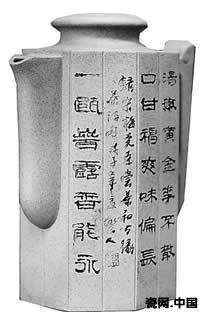

自明代正德到明代末年(十六世紀初至十七世紀初)紫砂茗壺以筋紋器造型居多。有些作品受銅鏡外形及銅器影響非常明顯。明式家具簡潔、凝重的風格對紫砂壺的影響也隨處可見。早期的紫砂茗壺,其造型氣度渾厚,比較協調,不附加裝飾,僅以筋紋線的變化及開光加強裝飾效果,泥質顆粒較粗,所謂"不務妍媚而樸雅堅栗"。這就是當時以時大彬為代表的壺藝家的崇尚。鐫刻楷書簽名款于茗壺底部,這是早期紫砂茗壺的落款形式。

筋紋器是明代紫砂壺造型的主流,其造型特點是將花瓣、瓜楞、菱花、云水等形體引入紫砂壺造型。把紫砂壺塑成花瓣式、瓜楞式等壺形,打破了茶壺單調格局,使壺式造型趨于活潑多樣,增添了無限的藝術意趣。

明代是紫砂壺空前興旺成熟的典范時期,這時期名家輩出,壺式千姿百態,特別注重筋紋器的制作,這種風氣延續到十八世紀以后。這個時期的代表人物是時大彬和徐友泉。

這空前興盛時期的出現,主要是元代壟斷工匠和技術的半奴隸制度式的生產關系,到明代后,逐步得到了解放,從而為發展手工業提供了有利條件。瓷都江西景德鎮民窯中杰出的造瓷民工陳仲美、昊十九、周時通、崔國樊、吳明官等,紛紛到陶都宜興改業紫砂,促進紫砂工藝的發展。同時,從明代中葉起,社會上飲茶的風氣和 品茶的提倡,促使宜興紫砂茗壺廣泛流行起來,并為好茶的文人墨客、士大夫一致推崇。如馮可賓的《茶箋》說:"茶壺陶器為上,錫次之。"文震亨的《長物志》 說:"茶壺以砂者為上,蓋既無土氣,又無熟湯氣。"在文學家李漁的《雜說》中贊美道:"茗注莫妙于砂,壺之精者又莫過于陽羨。"而周高起在《陽羨茍壺系》專著中稱:"近百年中,壺黜銀錫及閩豫瓷,而尚宜興陶,又近人過前人處也。"由此可見,當時紫砂茗壺生產的發展、興盛,也借助于文人飲茶風尚的盛行和諸多 著述家推崇宜興的紫砂壺藝。由于以上種種原因,促使明萬歷年間宜興紫砂茗壺生產呈現出空前的繁榮景象。

明代是紫砂茗壺的興旺成熟期,名手輩出,代有精品。至今有實物遺存并有制作記載的,當屬明正德年間的制壺名師供春。供春之壺,制品很少,留傳后世的更是鳳毛麟角。自從供春樹癭壺問世以后,繼起的名家有董翰、趙梁、元暢、時鵬,稱為"四大家"。

四大家以后有李養心,號茂林,也是明萬歷時名藝人。他善于制作小圓壺,世稱"名玩"。他在兄弟輩中排行第四,故又以"中圓壺李四老官司"得名。起初,名家 壺坯都附入缸窯燒造,沒有用匣缽封閉起來,因而都"不免沾缸壇釉淚。"從李茂林開始,"壺乃另作瓦缶,囊閉入陶穴",從而防止了紫砂壺的沾染釉淚。

明代的紫砂茗壺,不但式樣變化多端,壺形大小也很不相同。大體上說,明萬歷之前,好尚大壺。萬歷之后,壺形日漸縮小。時大彬自他游婁東和諸名士交接之 后,才改作小壺。以后徐友泉諸家,更向這一方面推進,從"盈尺兮豐隆"轉向"徑寸而平柢"一途。明末清初更有陳子畦、惠孟臣都是"各擅勝場"的名手。壺形 由大而小,不得不承認決定于士大夫飲茶趣味和習慣的改變。

紫砂壺用的紫砂泥,是紫泥、綠泥和紅泥三種的統稱。我國產紫砂泥的地方,在江蘇省宜興市丁蜀鎮。山東的淄博、湖南的銅官、廣東的佛山等地是陶土。宜興紫砂之所以聞名,大抵因為那里還是產茶區,紫砂壺與茶文化在那里早早結緣。