一、紫砂模具的發(fā)展過程

1.明末紫砂早期、清代中期及近現(xiàn)代紫砂工藝中使用模具的歷史與情況

宜興紫砂工藝的誕生與發(fā)展是從明代宜興的粗陶、宜均等當(dāng)?shù)刂铺展に囍醒葑兂鰜淼模髂┳仙安鑹爻霈F(xiàn)之前已經(jīng)有宜均與陶的茶葉罐的生產(chǎn),在屠隆撰《茶箋》中{萬歷十八年(1590)前后}提到“茶宜箬葉而畏香藥……,每四片編為一塊聽用。又買宜興新堅(jiān)大罌,可容茶十斤以上者……。用時(shí)以新燥宜興小瓶取出,約可受四五兩,隨即包整。”而茶葉罐的生產(chǎn)工藝已經(jīng)類似茶壺身桶的生產(chǎn)工藝,而在宜興當(dāng)?shù)靥沾缮a(chǎn)中為了提高生產(chǎn)效率已經(jīng)非常熟練地使用了模具,主要是陶的內(nèi)模,俗稱“盔頭”。根據(jù)周高起【陽羨名壺系】記載,“金沙寺僧……習(xí)與陶缸甕者處,摶其細(xì)土,加以澄煉,捏筑為胎,規(guī)而圓之,刳使中空,踵傅口、柄、蓋、的,附陶穴燒成,人遂傳用。……供春于給役之暇,竊仿老僧心匠,亦淘細(xì)土摶胚,茶匙穴中,指掠內(nèi)外,指螺文隱起可按。胎必累按,故腹半尚現(xiàn)節(jié)奏,……”。而從“腹半尚現(xiàn)節(jié)奏”可以看出早期茶壺的身桶的下底部是按照當(dāng)?shù)靥展蕖⑻债Y的成型方法制作的,俗稱“上滿片后蹬底”的做法,也就是用“盔頭”做內(nèi)模的制作手法。

另外周容【宜興瓷壺記】記載;“供春更斫木為模,時(shí)悟其法又棄模”,由此可見早期紫砂工藝中是使用木制的內(nèi)模的,我們?cè)诔鐾恋拿鞔鷧墙?jīng)提梁壺上可以得到印證,只是到了時(shí)大彬才放棄木模,完善全手工拍打成型工藝,也就是傳承至今的宜興傳統(tǒng)全手工成型技法。另外,在早期大部分茶壺中,茶壺身桶或身桶的上半部是直接用內(nèi)模虛身桶制作的,(見北京工商大學(xué)出土的、明代太監(jiān)幕里的紫砂茶壺),由于需要考慮身桶泥坯從模具中拿出來,茶壺身桶內(nèi)模的造型必須是一面大一面小,這樣才可以將身桶從模具上拿出來,使得茶壺的身桶不可能有S弧線形的,內(nèi)模的使用限制了身桶的造型。

這一個(gè)工藝特征是鑒定早期茶壺的條件之一,這恐怕也是時(shí)大彬當(dāng)年為了豐富紫砂茶壺的造型,進(jìn)一步完善拍打成型工藝的原因,從此也可以看出時(shí)大彬完善的宜興紫砂全手工成型技法還是掌握在少數(shù)藝人手里。

到了清乾隆時(shí)期,可能又流行用木模(主要是內(nèi)模)或印模方式去制壺,尤其是方壺,根據(jù)【耕研田筆記】記載,“乾隆時(shí)制壺多用模銜造,分段合之,其法簡易。大彬手捏遺法已少傳人,彭年善制砂壺,始復(fù)捏造之法”,楊彭年又回歸傳統(tǒng)工藝,重新倡導(dǎo)傳統(tǒng)全手工拍打成型工藝。

在紫砂工藝發(fā)展過程中,為了節(jié)省時(shí)間、提高生產(chǎn)效率,陶工一直在使用陶模,但是大多數(shù)是用作小玩偶雜件、以及制作茶壺的嘴、巴等附件的模具,到了近現(xiàn)代,紫砂工藝中才開始使用石膏等新材料的模具,陶模才慢慢不再使用。

在以前的紫砂書籍中,一直沒有確定石膏模具在紫砂工藝中最早應(yīng)用的時(shí)間,只能確定的是1958年紫砂廠引進(jìn)了石膏模具的生產(chǎn)工藝,大大地提高了紫砂生產(chǎn)效率的同時(shí)也改變了紫砂傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝。這一兩年我們才確定民國時(shí)期紫砂仿古時(shí)已經(jīng)使用石膏模具了。(見拙文【民國紫砂往事】,發(fā)表于【宜興紫砂】三十期)

成立宜興紫砂工藝廠后, 隨著其它加工工藝的發(fā)展,出現(xiàn)了鐵、橡膠、環(huán)氧樹脂等等材質(zhì)的模具,使得原來很多復(fù)雜的紫砂造型的生產(chǎn)變得容易簡單,也使得紫砂造型更加豐富、千變?nèi)f化。

二. 紫砂模具的形式

1.從模具的使用方式來分,主要分內(nèi)模與外模。

傳統(tǒng)的紫砂身桶內(nèi)模有木模、陶模,從上面知道由于紫砂內(nèi)模的使用限制了茶壺身桶的造型,另外現(xiàn)在因有石膏外模,所以現(xiàn)在器物的身桶內(nèi)模就不大使用了。

內(nèi)模中有一種作為輔助工具使用的,紫砂業(yè)內(nèi)叫虛坨,是紫砂傳統(tǒng)工藝中一個(gè)重要的輔助工具,譬如壺蓋的蓋頂?shù)幕【€、一捺底的底部弧線以及方壺的身桶墻面等等。那么反過來的模子我們就叫囊子,屬于外模。在這里順便說一個(gè)笑話,在宜興官方組織的紫砂技術(shù)職稱全手工考評(píng)中,監(jiān)考老師居然沒收了考生帶來的囊子與虛坨,說它們不是手工制壺工具。由此可見人們對(duì)于模具的概念的模糊了解。虛坨與囊子的材質(zhì)有陶、瓷、石膏等等。

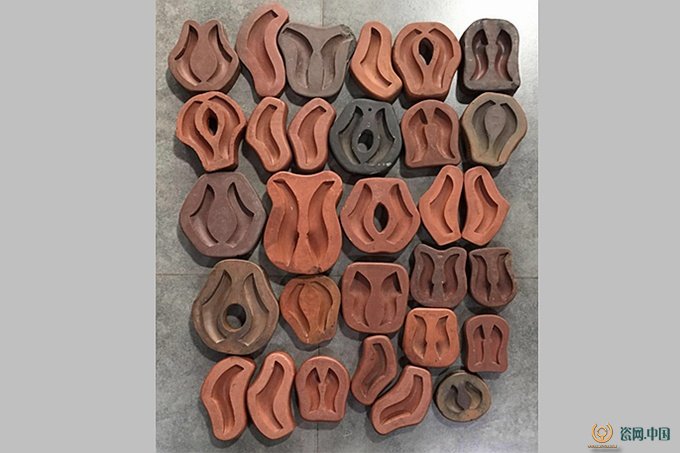

傳統(tǒng)的外模材料只有紫砂陶泥與木頭,紫砂陶泥做的外模一般只能生產(chǎn)類似小的人物、小的鳥、獸、茶壺的嘴、巴與附件等等。用陶土做外模,一般來說是對(duì)半開模或單面開模。

制作陶外模時(shí),先做好實(shí)心的坯樣,涼干后對(duì)半劃好哈夫線,將其中的一半壓入準(zhǔn)備好的爛泥塊,拿出來后再把另一半壓入爛泥塊,也就是對(duì)半開模;直接將坯樣壓人爛泥塊就是單面開模。泥模由于結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不夠,所以一般燒制成陶模,陶外模為實(shí)心,不易烘干透徹,燒制時(shí)比較容易炸裂;陶模制作時(shí),由于是壓制的方式,坯模的外形的大小、深淺尺寸也受到了限制;另外用陶外模擋坯時(shí),由于陶外模不吸水而很難脫坯,為了脫坯,坯件要么是實(shí)心或者是坯壁比較厚。但坯體太厚或太大的話在以前的燒成條件下又容易炸裂。這樣一來受制于陶模的制作與燒成及坯件的影響,陶外模的尺寸一般比較小,所以歷史上是沒有大的外模,也就是大一點(diǎn)的器物(包括茶壺)身桶是不能用外模來制作的。從現(xiàn)在我們能收藏到的陶模看,在民國與紫砂廠生產(chǎn)期間,陶外模主要大量的用于商品茶壺的嘴、巴、壺鈕等等茶壺附件的生產(chǎn),后來在紫砂廠由于石膏模具的開模水平的提高與普及,陶外模慢慢地就淘汰了。

木頭外模主要是平面的樣板,用于方壺或直身桶的圓壺(如一捆竹的身桶)的制作。

根據(jù)我們目前掌握的資料,石膏引進(jìn)國內(nèi)大概在民國初,所以在紫砂工藝發(fā)展史上民國以前是沒有石膏模具的。1958年宜興紫砂工藝廠從無錫惠山泥人廠引入石膏模具,由于石膏模具具有其它模具所沒有的優(yōu)勢(shì),如材質(zhì)分量輕;加水后發(fā)硬、且有一定的強(qiáng)度,不要再燒制;開模容易、最細(xì)致、復(fù)雜的形狀都可以通過套模來翻制;用紫砂泥擋坯后由于石膏模具有一定的吸水性、脫坯就非常容易等等,石膏外模就取代其它模具成為現(xiàn)在模具的主流。據(jù)說當(dāng)年上海灘仿古時(shí)有“外國銅匠”參與,說明當(dāng)時(shí)紫砂藝人還沒有掌握石膏翻模這門工藝,同時(shí)受制于當(dāng)年的翻模工藝水平,相對(duì)于現(xiàn)代作品當(dāng)年的仿古作品的尺寸都不算大。而現(xiàn)在石膏翻模的工藝水平突飛猛進(jìn),不管什么尺寸、什么形狀都可以用石膏模具來翻模生產(chǎn)、制作。

2.從模具的材質(zhì)來分,有木模、陶模、鐵模、石膏模、環(huán)氧樹脂等等。

木模、陶模的使用年代久遠(yuǎn),尤其木模,從紫砂工藝發(fā)展的初期就已經(jīng)使用,木模可以幫助陶工節(jié)省打身桶的時(shí)間與降低對(duì)陶工的工藝手段的水平的要求。在清末與民國時(shí)期由于市場(chǎng)的需求,紫砂茶壺的生產(chǎn)量非常大,在生產(chǎn)過程中,陶工在紫砂壺的附件如壺嘴、壺把、壺鈕等的制作上,大量地使用了陶模,這樣可以節(jié)省時(shí)間提高效率,同時(shí)也可以規(guī)范了紫砂茶壺造型的標(biāo)準(zhǔn),方便市場(chǎng)銷售。民國期間上海灘仿古只是小范圍里使用了石膏模具,石膏模具的真正推廣使用是在1958年,它的出現(xiàn)完全改變了紫砂傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,降低了生產(chǎn)工藝對(duì)陶工的要求,也就是對(duì)人的手藝技能要求低了,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也能符合近現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)要求;后來宜興紫砂工藝廠的技術(shù)人員為了更好地提高模具的使用壽命,開發(fā)了鐵、環(huán)氧樹脂等等材質(zhì)的模具。

3.從模具的生產(chǎn)使用方式來分,有手工虛片、手工擋坯、機(jī)械壓制,注漿成型等等。

三、模具在陶瓷工藝中的作用與意義

模具的使用可以改進(jìn)生產(chǎn)工藝,節(jié)省生產(chǎn)時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。模具的使用可以降低了紫砂工藝的難度,尤其是石膏模具的使用從本質(zhì)上改變了紫砂工藝對(duì)藝人的要求,降低工藝難度的同時(shí)提高了紫砂器物的精致度,使得紫砂可以進(jìn)行工業(yè)化的商品生產(chǎn),根據(jù)我們自己的經(jīng)驗(yàn),如果用傳統(tǒng)的學(xué)徒方法培養(yǎng)一個(gè)熟練的工人,至少要三年以上的時(shí)間,而培養(yǎng)一個(gè)用石膏模具制壺的人,最快的三個(gè)月就可以了。

石膏模具的推廣與普及提高了紫砂的工藝水平,出現(xiàn)了許多用傳統(tǒng)工藝無法完成的紫砂造型,紫砂產(chǎn)品豐富多彩,并且產(chǎn)品的規(guī)范化得到提高,紫砂茶壺等產(chǎn)品容易市場(chǎng)化、商品化,滿足普通民眾的需求。

當(dāng)然我們客觀地講石膏模具的使用無意中降低了紫砂的藝術(shù)水平,并且從文化角度看,作為人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的、世界上獨(dú)一無二的宜興紫砂傳統(tǒng)全手工成型技法的傳承也受到了影響。

在紫砂工藝發(fā)展史上,在模具使用上,業(yè)內(nèi)一直有兩個(gè)未解之謎,一個(gè)是故宮博物院收藏的一批乾隆時(shí)期宮廷御用的茶壺,其身筒上的印模與泥繪當(dāng)年連顧景洲老師都沒有想到用什么方法去完成。另一個(gè)就是石膏模具到底什么時(shí)候開始應(yīng)用的。原來一直以為1958年才開始使用,民國時(shí)期上海灘仿古到底有沒有用石膏模具就成迷了。一方面可能是當(dāng)年參與者告訴了學(xué)生與徒弟,但是沒有引起大家的重視,直到最近,在王石耕老師的回憶文章中才提到,當(dāng)年他父親王寅春教他炒制石膏的方法;另一方面可能是他們不愿意承認(rèn)當(dāng)年參與仿古作假,沒有讓大家知道更多的內(nèi)容。直到最近我們才確定民國上海灘仿古已經(jīng)開始使用石膏模具,從當(dāng)年的紫砂作品看,許多造型來源于青銅器的造型,且當(dāng)時(shí)的石膏模具的開模可能借鑒了青銅器的開模,這樣看來確實(shí)只有當(dāng)年上海灘擁有大量古代青銅器的古董商、收藏家一起有能力、有機(jī)會(huì)、有條件去完成這些作品。