“入窯一色,出窯萬彩”。凡開窯后的成品,在色,彩,形,音,質(zhì),等方面發(fā)生變化,在生產(chǎn)中又不能重復(fù)其結(jié)果者,稱為“窯變”。

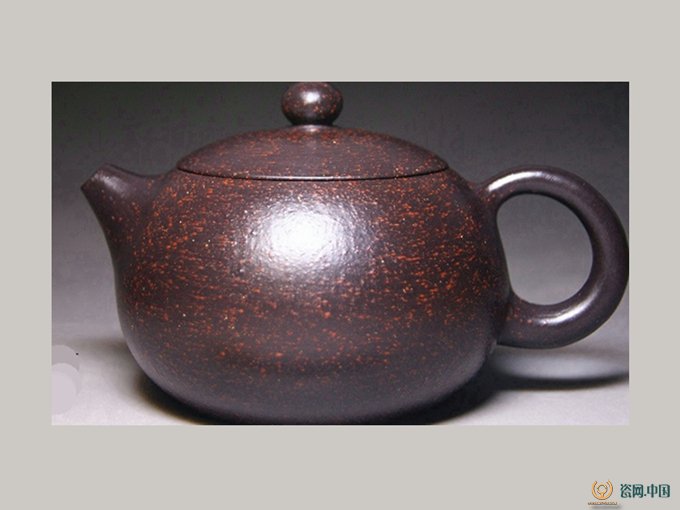

窯變紫砂壺

就瓷器而言,定,汝,官,哥,鈞,是宋代燒制瓷器的五大名窯,史久,品精,一件難求。如鈞窯,呈色劑是氧化銅含量不等的較厚粙層,在1200度的還原焰中,游移的銅元素凝結(jié)成膠體銅粒散布釉中,融化的晶料物質(zhì)中在高溫中于器表而垂流而為雨線,與底色隱約互動,幻化出繽紛五彩,給人以律動視覺,韻律美感和豐富聯(lián)想。“鈞窯掛紅,價值連城”,成因正是銅粒凝結(jié)得大小不等,青,紅色的摻雜造就了那驚心動魄的玫瑰紫,海棠紅。

宜興丁蜀鎮(zhèn)不同地段的紫砂礦巖成分參差,顏色各異,紫中發(fā)青,發(fā)綠者有之,黃中發(fā)青,發(fā)紅者有之,紅中發(fā)紫,發(fā)黃者有之,每種顏色的泥料在裸身燒制中,因不同的溫度,不同的氣氛必會呈現(xiàn)不同的顏色和肌理效果,這正是紫砂窯變的天工造化。

可見,氣氛控制是關(guān)鍵問題,而創(chuàng)造這樣的氣氛,就是燒窯時的巧合。有一點(diǎn)可以肯定,沒有氣流的、沒有一氧化碳生成的燒制方法,是斷然燒不出窯變壺的。也就是說,窯變,是古龍窯的專屬,現(xiàn)在通用的隧道窯、推板窯、電窯,先天就沒這個可能,除非在生坯上涂抹還原介質(zhì),不過那種窯變只能算是非自然的人造窯變。

在超高溫窯內(nèi),當(dāng)紫砂壺吸附還原氣氛,結(jié)合缺氧焰流時,晶瑩無色若掠風(fēng),似流云,像鋪染,如織錦,炫目奪魄而飄忽不定。壺體在收縮中定型,壺色在變幻中堆積。色彩還會隨著時間的推移,泡茶次數(shù)的增多而日新月異,或黃中發(fā)綠像翡中點(diǎn)翠,或綠中見紅如雞血縈壁,或紫中泛青若碧云出釉,或森森然各色顆粒,黃的更橙,綠的更翠,紫的更沉,顆粒潤而瑩,但無人工痕跡,色中有色,色中藏色,色中泛色,交融,蘊(yùn)涵,飄逸。

窯變紫砂壺

一.泥料。含鐵越多越好。

二.溫度。1170℃以上,這是三氧化二鐵還原成氧化鐵的溫度。

三.氣氛。一個區(qū)域一氧化碳濃度高,相鄰區(qū)域氧氣含量高。

四.氣流。要有溫差,這樣窯里氣流才能流動,一氧化碳和氧氣的濃度才能穩(wěn)中漸變。

窯變留在壺體上的是美麗的流云,奇怪的夢境。色彩過渡自然,色相豐富飽滿,色調(diào)傾向明顯,色差冷暖協(xié)調(diào),色階推移有序。置于陽光下,壺色隨角度而變,生機(jī)煥然,璀璨奪目,無臟,花,斑,枯,火,膩等,與常見普通壺色之呆滯板濁迥然有異。

明代吳梅鼎《陽羨名壺賦》贊:“彼瑰琦之窯變,非一色之可名。”如鐵,如石,胡玉胡金。備五文于一器,具百美于三停。遠(yuǎn)而望之,黝若鐘鼎陳明廷,迫而察之,燦若琬琰浮精英,豈隨珠之與趙壁,可比異而陳珍者哉。

吳梅鼎的意思是:綺麗得出乎意料的窯變之色,是不能用一種色名去形容的,像鐵又像石,是玉也是金,一件件的壺器上,五色斑斕,一截截的壺體上,美不勝收,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,沒有浮光的黝黝之色,像沉穩(wěn)的鐘鼎排列在帝王大典的殿堂,靠近觀察,燦爛奪目的潤澤之光,像華貴的玉圭浮動著驚心動魄的色相,五彩繽紛的紫砂壺中,它豈是隨候夜明珠與趙國和氏璧能夠相媲美斗艷的啊!他是因?yàn)?ldquo;比異”才為人所珍的。