中國是瓷器的故鄉,瓷器的發明是中華民族對世界文明的偉大貢獻,大約在公元前16世紀的商代中期,中國就出現了早期的瓷器。因為其無論在胎體上,還是在釉層的燒制工藝上都尚顯粗糙,燒制溫度也較低,表現出原始性和過渡性,所以一般稱其為"原始瓷"。

瓷器脫胎于陶器,它的發明是中國古代先民在燒制白陶器和印紋硬陶器的經驗中,逐步探索出來的。燒制瓷器必須同時具備三個條件:一是制瓷原料必須是富含石英和絹云母等礦物質的瓷石、瓷土或高嶺土;二是燒成溫度須在1200℃以上;三是在器表施有高溫下燒成的釉面。

中國真正意義上的瓷器產生于東漢時期(公元25~220年)。這一時期在前代陶器和原始瓷器制作工藝發展,東漢時期北方人民南遷以及厚葬之風的盛行的基礎上,以中國東部浙江省的上虞為中心的地區以其得天獨厚的條件成為中國瓷器的發源地。唐代瓷器的制作技術和藝術創作已達到高度成熟;宋代制瓷業蓬勃發展,名窯涌現;明清時代從制坯、裝飾、施釉到燒成,技術上又都超過前代。

曙光熹微原始瓷

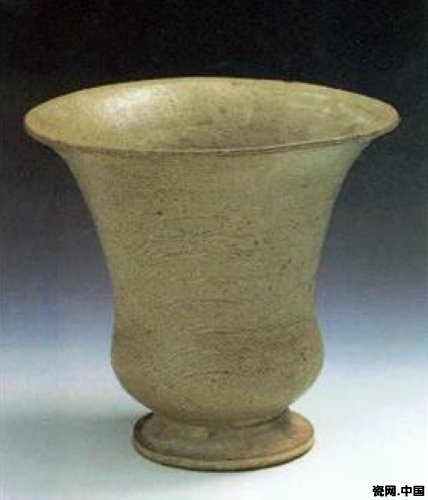

青釉弦紋尊商周 (公元前16-前11世紀)

這是現存原始青瓷中難得的精品。原始青瓷指一種用含鐵量在3%以下的粘土成型,經過人工施釉,燒成溫度在攝氏1200度以上的青釉制品。此尊釉色滋潤,呈色穩定,器表勻凈光潔,造型端莊工整,樸實無華,象這樣制作極精的原始青瓷傳世較少。

戰國原始瓷提梁盉 高17.7cm,口徑7cm

盉直口,圓腹,下承以三獸形足,流為獸頭狀,壺體另一側飾一卷曲短尾。提梁為弓形,頂部兩端飾有鋸齒形棱脊,肩、腹部飾以四道連續的水波紋。器物造型古樸端莊,釉色青中泛黃,施釉均勻,紋飾簡潔明快,富有動感。

青釉劃花雙系壺

壺撇口,長頸,溜肩,肩部相對兩側各有一系,鼓腹,圈足。通體施釉,釉呈黃綠色。肩部飾劃花紋飾,頸、肩及腹部飾弦紋5道。

西漢原始青瓷的胎質一般比較疏松,存有大量氣孔,吸水率高,胎色呈灰色或深灰色。其釉層普遍較厚,色調偏深,多呈青綠或黃褐等色。裝飾紋樣則有弦紋、水波紋、云氣紋及劃刻花紋等,壺、罐等多飾雙系或堆貼鋪首。

此壺器型敦厚古樸,紋飾洗練,釉厚而色深,是典型的西漢原始青瓷向東漢青瓷燒成的過渡性器物。

生機盎然的成熟青瓷

三國兩晉南北朝是中國歷史上一個大動蕩時期,南北制瓷業的發展也不平衡。在比較安定的南方,以浙江早期越窯為中心,繼承并發展了東漢青瓷的成就,這些青瓷習慣上被稱為“六朝青瓷”。北方則由于連年戰亂影響,瓷器的生產起步較晚,直到6世紀初期的墓葬中才有隨葬青瓷發現,但晚期的墓葬中卻出現了白瓷。

魏晉南北朝時期南方青瓷的生產以浙江地區最為發達,窯場廣泛分布在浙江北部,中部和南部地區,分別是唐代德清窯,越窯,甌窯和婺州窯的前身,其中以位于寧紹平原的早期越窯水平最高。

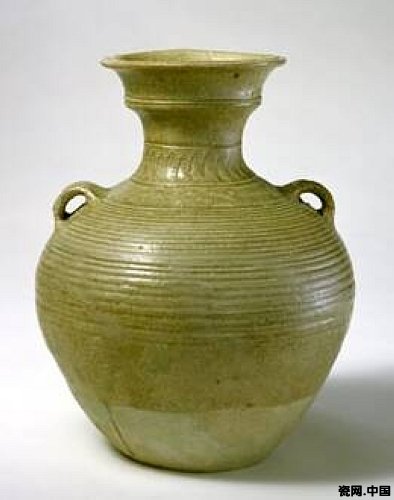

青瓷雙系壺 東漢 高24.5cm,口徑11.5cm,底徑9cm。

壺洗口,束頸,溜肩,鼓腹,腹以下漸斂,平底。肩部置對稱豎系。通體內外施青釉,外壁施釉不到底。頸、肩部刻劃水波紋,腹部刻劃密集的弦紋。

這件青釉雙系壺胎體較薄,釉層勻凈光潔,屬于剛從原始瓷中脫離出來的質量更高一籌的青釉器,堪稱我國最早的瓷器。

青釉羊 高13.2cm

羊臥伏狀,昂首張口,體態肥碩可愛。背部飾對稱的線條紋。腹部淺刻戳點和條紋,似羽翼張揚。此器釉色青綠,晶瑩潤澤。羊首上端開一圓洞。

羊在古代被視為祥瑞動物,三國兩晉時,青瓷中屢見羊形器,均精致可愛,為一時風尚。

青釉龜形硯滴 高5.8cm,口徑2.4cm 腹徑4.9-4.7cm。

硯滴為烏龜形狀,龜首昂起,頸部刻劃螺旋紋。龜背前小后大,有圓形的小直口可以盛水,龜腹平坦,刻劃十瓣蓮花裝飾,通體施青釉不到底。

這件硯滴為東晉時期所制,屬于南方青瓷越窯系,造型生動,工藝精湛,不失為一件精美的古代文房用具。

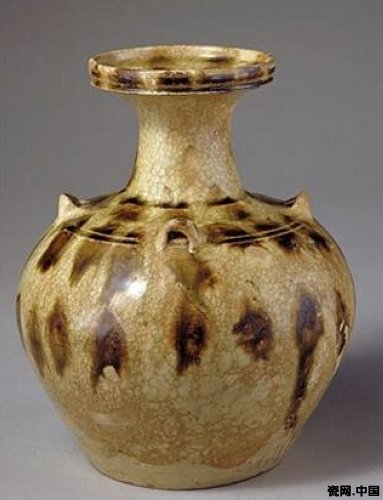

青釉褐斑四系壺 高17.9cm,口徑8.4cm

壺洗口,長頸,豐肩,鼓腹,腹下內收,平底。底部無釉,有支燒痕跡。肩部刻劃弦紋2道,四面分別飾一橫向系。外口凸起弦紋1道,器身施半截釉,釉色青黃,散布有垂淌的褐斑。

此器為東晉時期所制,褐色彩斑裝飾面積較大,形態千變萬化,或似潑墨,或似樹葉,裝飾效果綺麗,十分罕見,屬于南方青瓷越窯系。

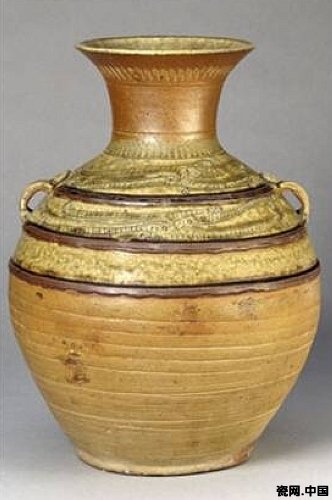

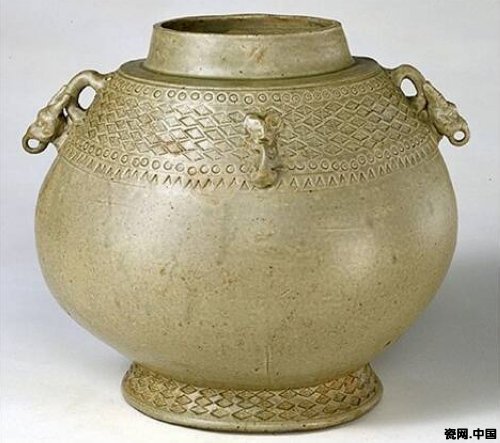

青釉雙系卣 高23.7cm 口徑11.7-10.6cm 底徑16.4cm。

卣直口,短頸,平肩,垂腹,腹下飽滿,圈足外撇,通體呈扁圓形狀。卣的肩部前后兩面各貼塑獸首,其下各立一系。肩左右兩邊分別塑有龍首系,龍鼻下卷構成圓環。兩對系大小相間,形成穩重平衡之美。施青釉,釉面勻凈,微黃。外壁上部印紋飾4組:中間為4行菱形模印紋飾一周,其上下分別戳印圈點紋,最下方由一周山形紋托起上部圖案。器壁的菱形紋飾與圈足外壁上模印的3行菱形圖案相對應。