青釉印紋貼花洗 高9cm 口徑20.7cm 底徑15.7cm

洗折沿,鼓腹,平底,三獸足。器外壁模印網紋一周,上下戳印圓圈紋,網紋上又分六方模印貼塑6尊佛像。洗沿刻劃條形羽狀紋飾。洗內底刻劃太陽紋、水波紋和羽毛紋。

洗在當時是主要的生活器皿之一。此洗屬南方青瓷越窯系,具西晉時期比較流行的造型,借鑒和吸收了青銅器的紋飾和造型,又以佛像作為裝飾,反映了當時佛教已在中國得到廣泛的傳播。

青瓷蓮花尊南北朝 河南省上蔡縣出土 高49.5厘米

南北朝時期佛教在中國廣泛傳播,許多建筑、日用器物都用佛教圖像加以裝飾。這件蓮花尊頸部有2個天人、4個交腳而坐的佛像。“天”是佛教對神的稱呼,佛經中有20種“天”和其他小神,許多神住在天上,叫做天人,表現他們時多作飛騰狀,故今日又習稱“飛天”。飛天能奏樂、散花,又能護法,是佛的弟子和侍衛。蓮花在佛教信仰中象征潔凈。尊腹部作出浮雕式蓮花4層,上3層下覆,下1層上仰,把器物形體配合得很華貴。

此尊為1948年河北景縣封氏墓出土的四件蓮花尊之一。器型高大,氣魄雄偉,紋飾華縟精美,集貼、印、堆塑、刻劃、模印、浮雕等多種裝飾技法于一體。裝飾題材蓮花、團花、飛天與佛教藝術題材吻合,反映了佛教藝術對北方陶瓷的影響。經過化驗分析,其胎、釉組成具有北方青瓷特點,該尊為北方青瓷的杰出代表作。

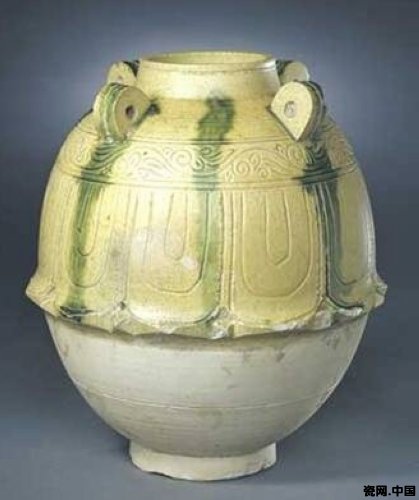

黃釉綠彩刻蓮瓣紋四系罐 高23.5cm,口徑7.7cm,足徑8.4cm。

罐直口,溜肩,肩部有四弓形系,腹下漸收斂,假圈足,平底。口部及下腹部各刻弦紋一周,肩部刻弦紋數道,四系之下刻忍冬紋一周,腹部刻下垂蓮瓣紋。器身上半部施黃色透明釉,又在八個方向上各施一道綠彩,下部露胎。

黃釉綠彩罐胎質潔白,造型工整,釉色突破了單一色彩,更富裝飾性,為豐富多彩的唐三彩工藝開創了先河。

冰清玉潔的隋唐五代瓷器

隋朝歷史很短,不足40年,但卻是一個承前啟后的朝代:她為大唐帝國的創建鋪平了根基。在陶瓷史上,隋代陶瓷工藝也不曾有什么獨特的建樹,可她卻為一個新的陶瓷時代拉開了序幕。

同科學技術、文化藝術的繁榮昌盛相一致,唐代瓷器的制作與使用更為普及,瓷器的品種與造型新穎多樣,其精細程度遠遠超越前代,在發展中形成了“南青北白”的兩大瓷窯系統。南方地區主要燒制青瓷,以浙江越窯為代表,北方地區主要燒制白瓷,以河北邢窯為代表。

“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”

越窯,唐、五代至北宋初年著名的瓷窯。唐代制瓷作坊集中在浙江上虞、余姚、寧波等地。隨著瓷器質量的提高和需求量的增加,瓷場逐步擴大。越窯以生產青釉器著稱,唐代以素面器為重,有“如冰”、“似玉”的美譽。唐代詩人陸羽在《茶經》中評價青瓷茶盞,以越窯器為第一。由于其產地在浙江一帶,為舊時的越州,故稱“越窯”。

越窯青釉花瓣口碗 高3.6cm 口徑14.1cm 足徑6.5cm

碗十花瓣口,口以下漸斂,平底,里外滿釉,釉色青綠,如“嫩荷涵露”、“古鏡破苔”。唐代中期以后越窯產品的質量逐漸提高,有“類玉”、“類冰”及“千峰翠色”之譽。至晚唐,越窯更加興盛,其中碗的形式很豐富,有荷葉、海棠和葵瓣形,還有仿金銀器造型者。此花瓣口碗為越窯具有代表性的佳品。

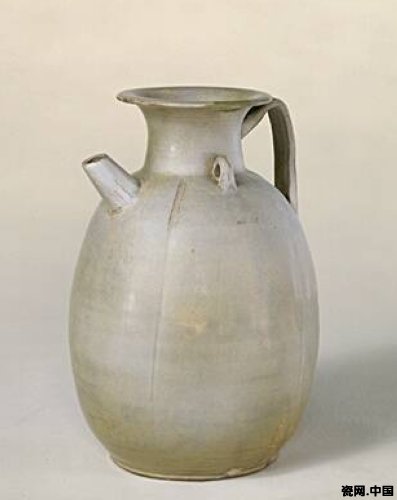

越窯青釉瓜棱壺 唐,高20.4cm,口徑8.9cm,足徑9.4cm

壺撇口,束頸,溜肩,長圓腹,圈足。通體呈四瓣瓜棱形,肩部一側置短流,另一側置曲柄,與流、柄成十字形的頸、肩之間置雙系。通體內外及圈足內均施青釉。此壺造型圓潤飽滿,釉質潤澤,為晚唐越窯的代表作品。

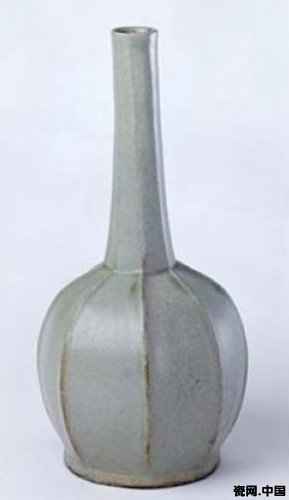

越窯青釉八棱瓶 高21.7cm,口徑2.3cm,足徑7.9cm

瓶直口,長頸,腹部呈八棱形,圈足外侈。灰白色胎,質致密。釉呈淺青綠色,唐人陸龜蒙詩云:“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”,道出了越窯青瓷的釉色特點。

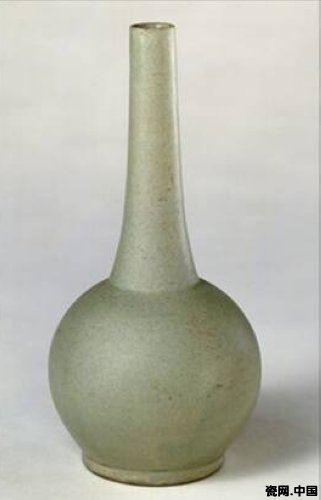

越窯青釉直頸瓶 高22.4cm,口徑2.3cm,足徑7.3cm

瓶直口,長頸,頸上細下略粗,碩圓腹,圈足。通體施青釉,釉色瑩潤細膩,發色純正。

唐代越窯青瓷以其釉色之美著稱于世,為當時全國青瓷之冠。唐代越窯青瓷釉質細膩,透明度好,釉色極為優美,青綠色調,渾厚滋潤,其胎體灰白色,淺淡的胎骨使釉色愈加亮麗幽美,釉面猶如一湖清水。