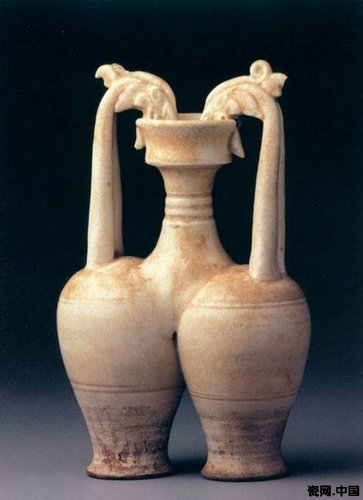

白瓷雙腹龍柄傳瓶 隋朝時期 高18.6厘米、口徑4.5厘米、腹徑6.3厘米

此器兩瓶身相聯,聯接處上伸一杯式口,頸部有凹弦紋三周。釉施及于腹部弦紋以下,有冰裂紋細開片,近底部分及底部露胎。高嶺土(瓷土)含鐵量較高,經過1300℃高溫只能燒成青瓷器,經過控制而降低瓷土中的含鐵量,克服鐵的呈色干擾,即能燒制成白瓷。中國在北齊時已開始燒制白瓷,但當時燒成的白瓷普遍泛青,說明含鐵量偏高,燒制溫度偏低,燒制工藝還不夠成熟。這件隋代白瓷器,胎、釉已完全不見白中泛青現象。

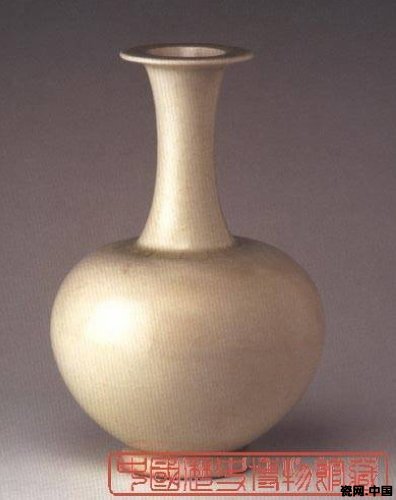

白瓷長頸瓶 唐朝時期 高22.2厘米、口徑6.9厘米、底徑7.2厘米

唐代白瓷生產以北方地區為盛,邢窯在今河北省臨城縣、內丘縣一帶,其產品色澤如雪似銀,叩之鏗鏘有聲,代表了當時白瓷的最高水平。此外,河南鞏縣窯燒造白瓷的時間長,產量大,品種多,公元8世紀是其高峰,西安市唐大明宮遺址和西市遺址曾發現鞏縣窯的產品。河北曲陽窯燒造白瓷的時代較晚,但其產品胎質潔白,釉色白凈光潤,晚唐時已取代了邢窯的地位。這件白瓷長頸瓶的造型,在唐代瓷器中實屬罕見。

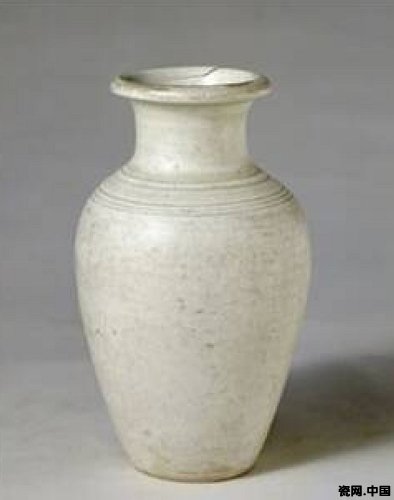

白釉瓶 高14.4cm,口徑6cm,足徑7.2cm

瓶口外撇,肩下漸收,底足平實。通體施白釉,釉色無雜質,瓶體除肩部刻劃兩組弦紋外,別無紋飾。

邢窯白瓷傳世品以盤、碗居多,瓶類非常少見。此瓶器型雖小,釉面又無刻劃紋樣,但純凈潔白的釉色,端莊秀美的造型,仍能使人感受到大唐盛世雍容華貴的氣質,有極高的收藏價值。

邢窯白瓷以其實用的造型、潔白的釉面在唐代成為最受歡迎的瓷品種之一。唐朝人李肇《國史補》中就曾記載:“內丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下無貴賤,通用之。”不僅如此,邢窯白瓷與越窯青瓷都被作為地方名瓷向宮廷進貢,并成為最早的貿易用瓷運往海外,受到各國人民的喜愛。

邢窯白釉“盈”字蓋盒 唐代

胎質白皙密致。通體施白釉,僅子口接觸處未施釉。釉層潔白勻凈。底部刻一“盈”字,應為唐代內府“百寶大盈庫”的簡稱。是唐代白瓷中的佼佼者。

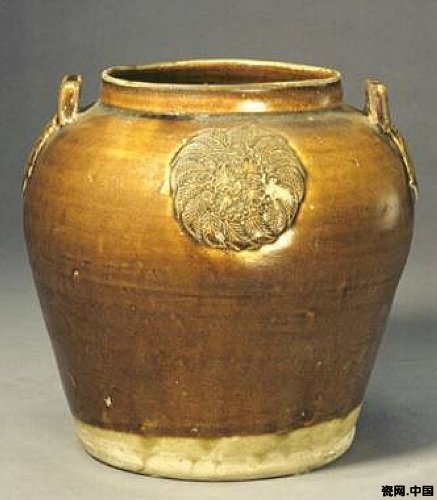

褐釉模印貼花雙耳罐 高19.2cm 口徑12.6cm 足徑14.2cm

長沙窯是唐代南方重要的、規模甚大的青瓷窯場,其窯址位于湖南省長沙市郊銅官鎮瓦渣坪,所以又稱“銅官窯”或“瓦渣坪窯”。長沙窯始于初唐,興盛于中晚唐,終于五代。長沙窯最重要的成就,是最先把銅作為高溫著色劑應用到瓷器裝飾上,燒出了以銅紅作為裝飾的彩瓷,這是我國陶瓷史上的一項重大發明,也是我國釉下彩繪的第一個里程碑,對宋代的鈞窯,元明清時期的釉里紅、豇豆紅、郎窯紅等銅紅釉產品的問世,都起到了最初的奠基作用。

長沙窯青釉褐彩貼花人物壺 唐

白釉綠彩枕 高9.5cm,長16.5cm,寬10cm。

枕長方形,圓角,一側有孔。枕面白釉地,中央以綠彩繪4朵菱形花紋組合成的大菱形圖案,四角又各繪小朵花紋。釉面開細小紋片,底無釉。

長沙窯青釉褐綠彩花卉紋枕 唐代

此枕釉下彩繪褐、綠色花瓣,色調柔和。唐代長沙窯的釉下彩繪已經比較成熟,采用藍、綠、褐、黃、紅等多種彩料。長方形圓角枕是唐代典型的瓷枕樣式。

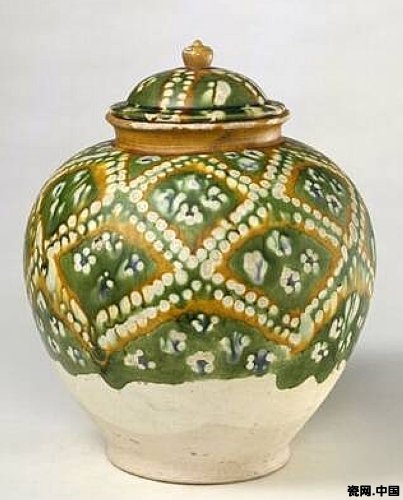

三彩蓋罐 通高23.5cm,口徑12.8cm,足徑12.8cm

罐口微撇,短頸豐肩,肩下漸收至底,平底圈足。罐蓋尖頂,出邊,直口,蓋與罐口不吻合,略小于罐口。罐口施黃釉,罐身施釉不到底,以綠釉為地,襯以白點及黃道組成的菱花圖案,蓋面以綠釉為地,襯以白點及黃道組成的四瓣紋飾。

唐三彩陶器是我國古代陶瓷史上的一枝奇葩,是在漢代低溫鉛釉陶的基礎上進一步發展的成果。

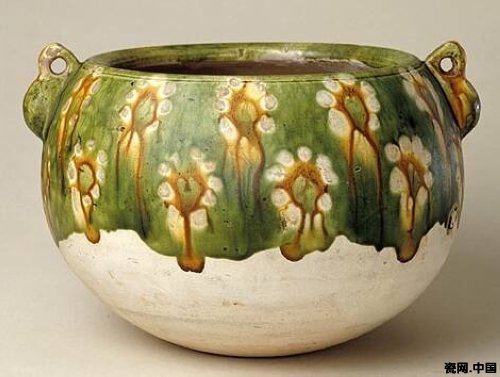

三彩雙系罐 高12.5cm,口徑13.5cm,底徑6.9cm。

罐呈扁圓形,口內斂,平底,口外兩側各有一系。器內施黃釉,外壁以綠釉為地,上以白、黃、綠三色點染花朵。器施半釉不到底,露胎處呈白色。