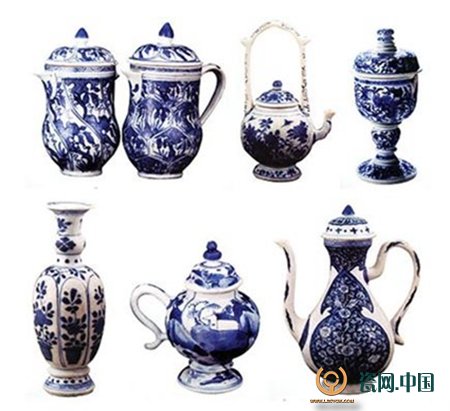

越南頭頓沉船出水的中國青花壺瓶

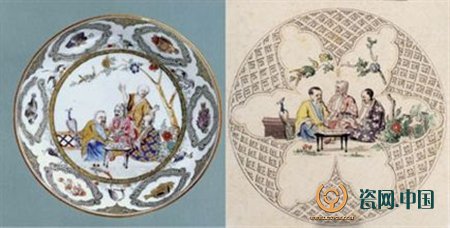

荷屬東印度公司定制三博士釉上彩瓷圖盤及其水彩設計稿

荷屬東印度公司定制的粉彩紋章瓷

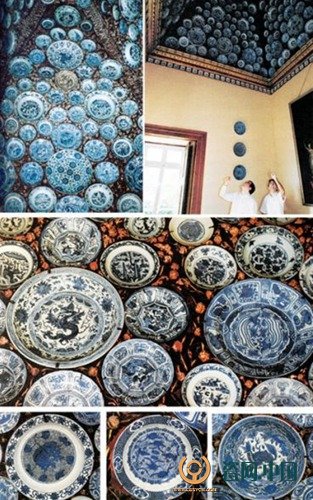

里斯本桑托斯宮鑲嵌的克拉克瓷

17世紀始,歐洲各國紛紛在東方建立商貿公司,以荷蘭和英國先后建立的東印度公司最有代表性。這些商貿公司具有亦官亦民的性質,往往以列強在中國代表的身份出現,相對集中地開展遠洋商貿活動。在這種經濟格局中,中國開始大批量接受西方訂貨。以此為契機,中國陶瓷以前所未有的規模流入西方市場,涌現了大批各具特色的外銷瓷品種。

遠帆競至:東印度公司的陶瓷貿易

1602年,荷蘭人為保護其在印度洋地區的貿易利益、支持本國與西班牙爭奪東方領地和海上霸權的戰爭,創立了聯合東印度公司,后更名為荷屬東印度公司,建立起橫跨遠東、印度洋、太平洋直至歐洲的強大商業王國,壟斷了幾乎整個17世紀印度洋上的貿易活動。17世紀末開始,隨著荷蘭海上霸權的衰落,荷屬東印度公司的貿易也逐漸日薄西山。1799年,荷蘭在印度洋貿易的統治時代最終落幕。繼之而起稱雄全球遠洋貿易的,是后來居上的英屬東印度公司。1715年,英國商館在廣州正式設立,英屬東印度公司亦專門成立了駐廣州辦事處特別委員會,負責英中貿易與外交事宜。此后100余年,英國以廣州為口岸,同大清帝國進行了規模空前的陶瓷、絲綢及茶葉貿易,逐漸成為最大的對華貿易國。

根據東印度公司檔案,17世紀經由荷屬東印度公司販運到歐洲的中國陶瓷累計共達1600萬件;而僅僅在1780年,英國就向中國訂購瓷器80萬件。17-18世紀全球貿易下中國瓷器洪水般地輸往歐洲,這一史實不僅記錄在冰冷檔案數字中,更通過陶瓷貿易線上的沉船遺跡,無聲卻生動地訴說著當年遠帆竟至的盛況。

迄今為止打撈出水的明末清初遠洋沉船,有來自中國福建平潭海域“碗礁一號”、“碗礁二號”,也有東南亞海域的歷史鉤沉,如發現于越南海域的頭頓沉船、新加坡海峽的“海爾德馬爾森”號和爪哇海的“泰興號”,更不乏非洲海岸線和大西洋海域的商船遺跡,如南非海岸沉沒的“圣康卡羅號”和大荷蘭港口失事的“哥德堡號”。這些出水瓷器和沉船遺跡如珍珠點點,串聯起明清之際中國與東南亞、歐羅巴地區間漫長而繁榮的陶瓷貿易通路。

這一時期的遠洋貿易以瓷器為重要船貨,廣州是重要的海上對外貿易口岸,隨著 “一口通商”時代的到來,粵海關更成為清代對外貿易的中心。

一口通商:廣州十三行的崛起

街市上往來著東西方各國商旅,珠江水面上大小貨船穿梭不息;瓷器、茶葉與絲綢源源不斷地從商行倉庫打包裝貨,運往在黃埔港上等候的遠洋商船;珠江江畔幢幢排列整齊的建筑,是中外客商們交易、夜宿、集貨之地;氣派非凡的商館廣場上,大清帝國“欽命粵海關”的旗幟周圍飄揚著大英帝國、丹麥、法蘭西、瑞典、荷蘭的國旗:這就是清代的帝國商行——廣州十三行的盛景。

清政府在結束了海禁政策之后,出于既要對外通商又要約束外商貿易的考慮,于廣州指定專營“外洋販來貨物及出海貿易貨物”的“牙商”開設行店,進行壟斷貿易,“十三行”自此登上歷史舞臺。乾隆二十二年(1757年),清政府規定中國的對外貿易集中在廣州進行,其“一口通商”的地位一直延續到1840年鴉片戰爭爆發。自此,經十三行進出口的貿易額節節增長,廣州成為“金山珠海,天子南庫”的對外貿易的中心。廣州一口通商和十三行制度,在清政府閉關鎖國的政策下開辟出一片通商貿易的廣闊天地,成為清代前期的貿易“特區”;不僅促進了瓷器等手工業和商業的繁榮,也將中西陶瓷貿易推向一個嶄新階段。

作為在華洋人的集中聚居地,商業交流和文化碰撞統使十三行街區成為工藝美術制造業的天堂。商行工匠通過歐洲繪畫、磨花玻璃、琺瑯彩等藝術品和工藝品,汲取了廣闊的創作靈感,并將其與中國傳統的文化元素結合,形成了眾多中西合璧的地域性工藝門類;著名的“廣彩瓷”就是其中的典型代表。而廣彩之外,17-18世紀間“中西融匯”的外銷瓷產品,展示出豐富的文化面貌。

中西合璧:外銷瓷器的發展與繁榮

清代一口通商之后,大量歐洲人到中國定購瓷器,他們一方面欣賞中國陶瓷傳統的藝術風格,另一方面也按照本國的文化風俗和審美好尚對外銷產品提出了自己的要求,并帶來木樣、紙樣以及陶器樣品作為外銷瓷生產的參照樣本。這些西方器用所反映的域外風尚,改變了中國外銷陶瓷的產品結構、釉彩調色和形紋裝飾,不僅提供了令人耳目一新的藝術風格,也成為國人了解外部世界的獨特介質。

西方風格瓷器的批量定燒,使中國外銷貿易瓷從17世紀開始進入一個“融匯中西”的新階段。這些遠洋貿易瓷既涵括了豐富的中國元素,激發出西方世界對神秘東方的無盡想象,又體現出歐洲社會的審美意趣和社會好尚,是典型的中西文化合璧之作,堪稱一柄折射東西文化的雙面鏡。瓷器裝飾主題在中國傳統的花鳥、瑞獸及人物圖案外,還常見徽章、外國文字、羅盤、園林水法及西洋風景畫;瓷器造形也引入了西方生活中習見的花澆、水罐和杯壺。

在廣闊海外市場的催育下,一批中西薈萃、風格獨特的外銷瓷器品種應運而生,廣彩瓷、克拉克瓷和紋章瓷就是其中杰出的代表。廣彩瓷借助廣州“帝國商行”的地利之便,充分迎合西方華麗明艷的審美傳統,以“絢彩華麗,金碧輝煌”的藝術風格在外銷瓷中獨樹一幟,有“白色的黃金”之譽;盛銷歐亞的克拉克青花瓷則呈現出層次豐富而又主次分明的裝飾風格,在鈷藍彩繪的妙筆下,綻放出藍與白獨具魅力的視覺藝術;而裝飾著家族、軍團、都市、公司、團體等特殊標志的紋章瓷,則成為西方社會彰顯身份和紀念榮耀的精美藝術品。(作者為首都師范大學歷史學院副教授)