馬未都先生曾說過一句話:文明一定趨同,文化必須求異。就中國歷史變遷文化中,上下5000年時代更替與變遷,匯集了非常多的民族和地區文化,各有千秋。而陶瓷文化依舊不變,一件陶瓷,承載的不僅僅是一個文化的載體,更是當時歷史的一個見證。

碗是人們日常生活中離不開的飲食器,在歷史的長河中,碗作為一種工具被廣泛使用。新石器時代裴李崗、磁山、河姆渡、仰韶、龍山等文化遺址,以及商周戰國的遺址墓葬中均有出土泥制和陶制器物,器型基本上和現代的碗相似,大口深腹、平底、圈足。商至戰國有原始青瓷制品,漢以后均為瓷制。

碗的底足時代特征很強,漢至隋代以平底、假圈足為典型,唐代多平底及壁形、環條形底足,五代以后多圈足。器型有海棠式、斗笠式、墩子式、雞心式、草帽式等。

宋 汝窯天青釉碗

明宣德 鮮紅釉描金云龍紋碗

明宣德 鮮紅釉碗

明朝宣德年間出現一種口沿外撇,腹部寬深,外觀端重而又實用的碗,因多為皇宮所用,故稱作“宮碗”。這種優美的形制幾乎貫穿整個大明朝,真是異常精美。不過宋代汝窯也有燒過這樣的碗,兩者造型上比起來,幾乎是一樣的。當然,這不足為奇,宋代制瓷在器型上不僅數量豐富,而且大都是經典之作,后世仿之、衍之而來者甚多。

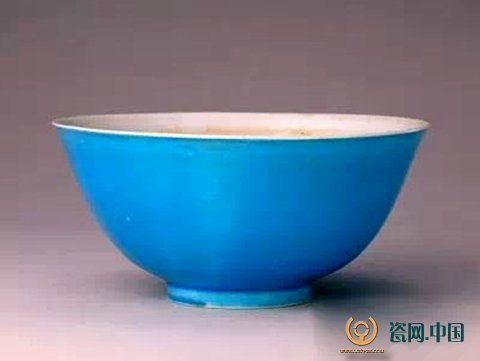

明正德 孔雀綠釉碗

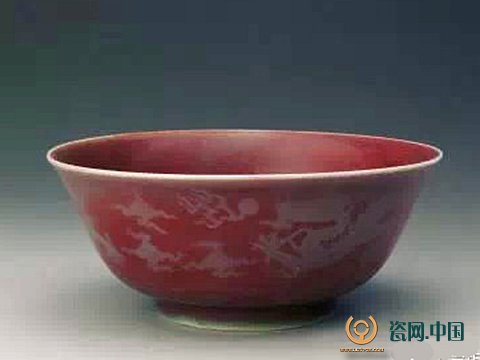

明正德 釉里紅四魚紋碗

明正德時,“宮碗”的制作更加規范化,成為這時期瓷器中的佳品。

明成化 青花秋葵紋宮碗

明成化 青花百合紋宮碗

明萬歷 淡茄皮紫釉暗劃云龍紋碗

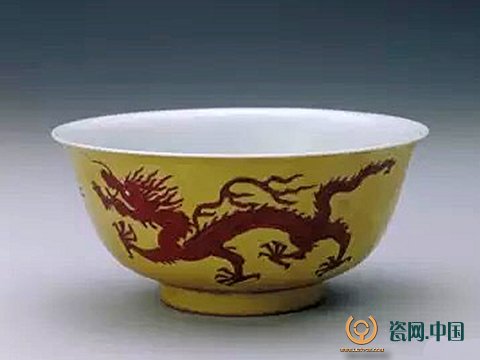

清康熙 黃地紅彩二龍趕珠紋碗