中國人最愛喝茶,隨著華人經濟圈的成長,茶文化以及花、香、書、琴等各種生活余事也日益蓬勃發展,連帶周邊的各種道具行情也直線上升。作為茶儀中心的茶碗,近年價格亦是節節攀高,建窯、景德鎮窯、耀州窯、德化窯……各種窯口的杯子,只要能作為茶具,莫不備受關注。

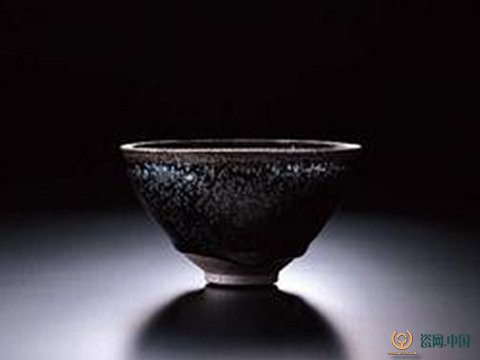

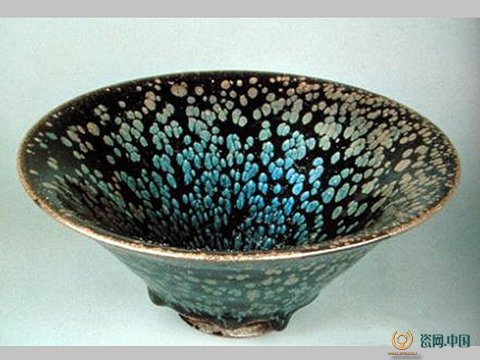

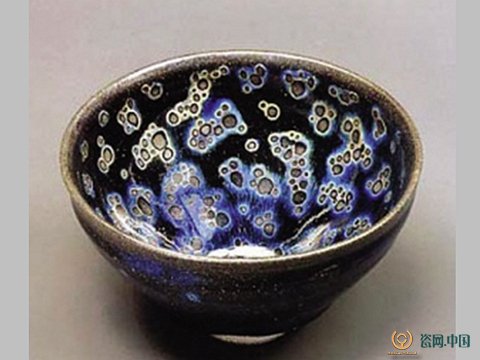

建窯茶盞自古以來就是著名的茶碗,歷來備受中外茶人的寶愛而享有大名,只要一出現市場,莫不成為眾人頭號珍藏目標。不過,好品相的建盞其實數量不多,由于宋墓極少出土建窯瓷器,因此我們目前在市場上所見的建窯,多是傳世品、出水品或是撿自窯址的窯址貨。傳世品幾乎只見于日本,這些自宋朝以來代代相傳的建盞,箱書上題簽著完整的遞藏史,標志著箱中茶碗尊貴的血統。經過無數鑒賞家的審視挑選,這些傳世茶碗多是具有卓越品質的名品,曜變、兔毫、油滴……各種變化令人目眩神迷。而像這類充滿歷史氣息、藝術性高超的建盞,當然也不是輕易就能得到的。真正全品端正、尺寸標準、紋路清晰、氣息清雅的建盞,實際上相當難得。

建盞之所以流行于宋代,與當時的飲茶方式有很大的關系。宋代流行點茶,方式類似現在日本茶道所飲用的“抹茶”,是先將茶葉碾制成粉末,點茶時再將茶粉直接放入茶盞中以水注點,并用茶筅擊拂攪拌后飲用。另也有先用香膏等調和茶末,模印押制成團樣精致的“臘茶”,要飲用時再將團塊碾成粉末注點。當時有茶色“尚白”的流行,以突變的建州全白茶種為第一,不過由于白茶難得,大部分茶湯多是如嫩葉般的綠色。當色黑如漆的建盞,映襯著雪白、嫩綠的茶湯,那種對比強烈的美學效果以及自然風情,堪稱是中國茶文化中最浪漫的景色之一。

然而除了少數場合,中國目前很少人喝抹茶,絕大多數都是以明清以來流行的淹茶法泡茶,無論喝的是高山茶、普洱茶、老茶……茶湯都是茶褐色的,像普洱、老茶一類更是濃得近乎深褐。當這樣的茶湯注入深黑色的建盞里,不要說難以欣賞茶色之美,實際上根本就是一團漆黑,與建盞原本的設計意趣大相違背。盡管如此,以建盞飲茶目前仍很流行,這實在是一個有趣的現象。

這不得不令人想起中國傳統藝術中以“廢墟”、“遺跡”為題的作品。在這類懷古作品里,藝術家抓住特定時刻中,人們直接面對往昔時的那種強烈情感,藉由遺跡與古人神會,賦詩抒懷,抒發對于歷史以及人生的感喟。一系列的赤壁藝術即是如此,無數的文人、畫家在江邊,撫摸著峭崖巖壁,遙想著千古人物之風流。作為古代遺存的“跡”的意義,并不在于反映歷史的真實,而是為古和今的會面提供了契機。

現代人已失去了古代生活中隨處可見的手制工藝之美以及生活的品味,許多人在忙碌的工作之余,為了追尋失落的美感或是生命的禪境而開始學習飲茶。建盞的設計雖已不合時宜,然而其于現今茶文化中的存在,或許是已成為一種古代茶儀的詩意象征,凝結著往昔美好的歷史記憶,因而能激發茶人對遠古浪漫情懷的領悟。也許,用建盞飲茶時,就會在茶的滋味中發現,原來我們在生活中尋尋覓覓的,也就是那與古相會的小小契機而已。