“若邢瓷類銀,則越瓷類玉。”“若邢瓷類雪,則越瓷類冰。”——陸羽《茶經》

邢窯始燒于北朝,歷經隋代、初唐,發展到中唐、盛唐達到鼎盛階段,成為當時我國白瓷生產中心,五代轉入低谷,宋、金再次中興,延續至金、元、明,燒造時間長達1000余年。“類銀”“類雪”的白瓷是邢窯的最高成就。

由青至白

有人說,瓷器就是一把土。一部陶瓷發展史,就是人類以火“攻”土的歷史。

地球上泥土和巖石中,含鐵廣泛。一部陶瓷發展史,也是人類以火“攻”鐵的歷史。

邢窯出產的瓷器,并非只有白瓷。據考證,由于北朝初期的大規模人口遷徙,南遷居民的回歸,給邢臺地區帶來了先進的青瓷燒造技術。加上本地有著豐富的優質瓷土資源,瓷器制造業迅速發展起來。

在掌握青瓷燒造技術的基礎上,把胎釉料中鐵的成分提煉出來或控制在一定的比例內,再提高掌控火溫的能力,白瓷就誕生了。

燃燒、燃燒、再燃燒,升溫、升溫、再升溫,一氣呵成,就是白瓷的燒成方法。據計算,邢瓷的胎質和釉質,是經過1300℃以上的高溫燒成的。邢瓷的物理性能,與現代世界制瓷業最先進的所謂“硬質瓷”的燒成物理要求十分接近。

透影迷蹤

隋代是邢窯制瓷技術的高峰,此時出現了透影白瓷,其燒造只持續了數十年。它的突然出現與突然消失,成為邢窯的一個未解之謎。

唐元稹《飲致用神曲酒三十韻》中有“雕鐫荊玉盞,烘透內丘瓶”的記載,意為內丘出產的瓷器有透亮的特點。外國文獻中也有對透影白瓷記載,阿拉伯人蘇林曼在公元851年(唐宣宗大中五年)《筆記》中說:“中國人持有白色粘土制作的碗,像玻璃一樣,可以看到里面盛的液體。”

透影白瓷薄如蛋殼,最薄處不到1毫米,其技藝之高,以致首次出土時文物工作者竟不敢相認。根據中科院上海硅酸鹽研究所的化學分析,其胎與釉中均引入了一定量的鉀長石,其釉中也可能摻入了石英礦物。

可透影白瓷猶如曇花一現,隋代以后就再也沒有生產過。如此高超的制瓷技術在中國再次出現,已是800余年后的明成化年間,而歐洲到18世紀初才有使用石英和長石燒制瓷器的技術。

邢臺市邢窯研究所所長張志忠推測,透影白瓷可能是隋煬帝的專用瓷,由皇家集中全國最優秀的制瓷大師試驗而出。由于技術難度高、對原料要求苛刻及戰亂等原因,透影白瓷的燒造技術沒能流傳下來。

天下通用

隋唐時,邢窯的燒造技術已經超越越窯,社會上對白瓷的需求量陡增,宮廷專門設機構在此采購邢窯瓷器。當時,白瓷分為制作考究、選料精細的細白瓷和面向百姓、成本低廉的粗白瓷,白瓷達到了“天下無貴賤通用之”的程度。

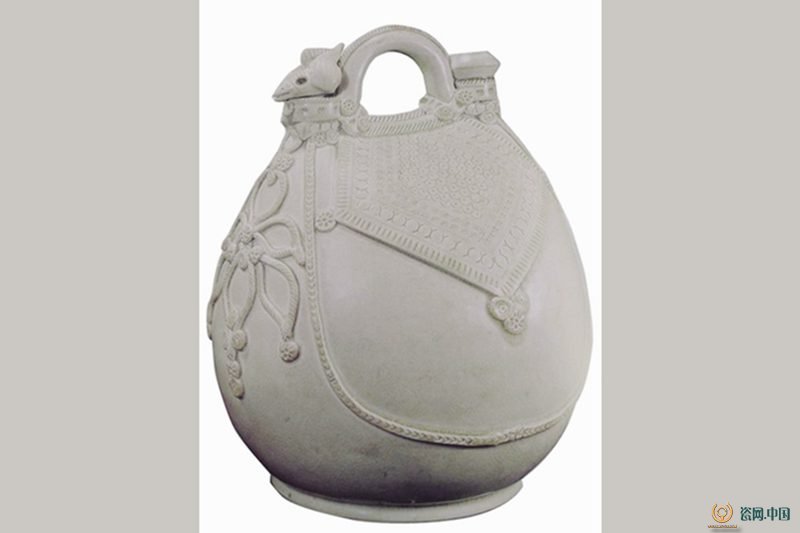

邢窯燒造的瓷器種類豐富,品種繁多。從用途上分,既包括餐具、酒具、盥洗具、文具、儲藏具、工具等生活用品,又包括佛教用具和冥器;從胎釉分,包括精細白瓷、粗白瓷、黃釉瓷、醬釉瓷以及唐三彩。邢窯白瓷,莊重大方,雍容華貴,造型優美,做工精細,堪稱瓷中精品,唐宋時就被當作貢品大量運往京師并遠銷海外,在伊拉克、埃及、巴基斯坦、日本以及東南亞各國都有邢窯白瓷出土。值得一提的是,邢窯盛產唐三彩,是我國歷史上燒造唐三彩的三個著名窯口之一。陶瓷學者對邢窯出土實物標本經過分析后認為,邢瓷不論是胎質和釉質,二氧化硅和三氧化二鋁所占的比重都是相當高的,無疑需要極高的焙燒溫度。

白瓷于北朝創燒,技術高峰在隋,鼎盛在唐,之后漸漸粗糙,走向民用。明清之際,白瓷已經基本斷燒。

張志忠根據多年的研究和發現推測,白瓷逐漸落寞的原因主要有二:細白瓷的原料不易開采,邢臺地區高嶺土呈雞窩狀分布,非常分散,且高嶺土中只有15—30cm厚的一層才能達到細白瓷的制作要求,原料越開采成本越高;因戰亂導致政治中心南移,促進了南方瓷發展,北方瓷逐漸由高端轉向民用。

邢窯揭秘

“內丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下無貴賤通用之。”——李肇《國史補》

邢白瓷,幾乎在全國各大博物館都有它的身影,世界多個國家和地區均曾出土。據史籍記載,白瓷在唐代不僅為宮廷御用,在百姓中也備受青睞。但是,在相當長的一段時間里,唯一出產白瓷的邢窯只存在于史籍之中。

邢窯究竟在哪里,一直是中外陶瓷學者關注的問題。

首揭面紗

李肇《國史補》中有“內丘白瓷甌”的記載,故一般研究瓷史的學者都認為邢窯遺址當在內丘。可是,河北的陶瓷研究學者和文物工作者在1952年到1972年長達20年的時間里,曾對邢臺地區所轄的沙河、邢臺、內丘3縣進行過7次考察,雖發現一些窯址,但沒有發現唐代的窯址。

1980年初,臨城縣二輕局成立了邢瓷恢復研制小組。要恢復白瓷技藝,就必須找到邢窯遺址。于是,小組請來故宮博物院的專家指導勘查,開始了尋找窯址的工作。專家們從可能性最大的賈村(古名瓷窯溝村)開始搜尋,沒有找到。繼而往北到南程村,又沒有收獲。再往北到祁村,終于找到了大量“類銀類雪”的白瓷碎片。

有關尋找困難的原因,張志忠解釋說:“很多窯址所在地,村民都知道本地自古就燒瓷,遍地是瓷片,但不知道這些碎瓷片是著名的白瓷。專家學者經過不懈努力,終于與邢窯相遇了。”

在不到半年的時間,邢瓷恢復研制小組在臨城境內共勘查出包括祁村、崗頭、西雙井等在內的邢瓷窯址18處。出土了較完整的玉環底碗、玉壁底碗、瓷馬殘件、執壺等白瓷器物。所以,《中華文明史》明確指出,唐代白瓷“河北臨城邢窯最有名”。1980年11月18日,新華社記者胡承清以《“邢窯之謎”初步揭曉》為題,第一次向國內各大報紙播發了新聞電訊稿。中新社記者隨后撰寫特稿,將這一重大發現公布中外。

何處是邢窯

臨城發現窯址后,立刻引發“邢窯熱”,中外學者紛紛著書立說,而一場爭論也隨之展開。

面對臨城的重大發現,眾多學者提出“歷史記載有誤”的觀點,認為邢窯就在臨城,而非史籍記載的內丘。

也有學者認為,史籍記載無誤,是調查不夠徹底,隨著考古發掘工作的深入,繼臨城后,將會發現更多的古窯址。

在激烈的爭論中,內丘人坐不住了。1984年,內丘縣文化局組成內丘縣文物組,專門調查邢窯窯址。從當年夏天到第二年冬天,文物組在內丘境內五個鄉鎮方圓120平方公里的區域內,先后發現了28處古窯址。

1988年7月,河北省文物研究所在內丘縣西北關遺址試掘,首次發現了隋代透影白瓷200多片,可辨別出器形的有碗、杯、盤,填補了我國陶瓷史上一項空白。

2003年4月,河北省文物研究所對內丘縣原禮堂及影院一代進行考古發掘,發現窯爐10座。出土大量“盈”字款、“翰林”款以及首次發現的“官”字款瓷片,證實了內丘縣城就是唐代白瓷的燒造中心。

發現不斷

通過田野考古,中外史學界對“邢州白瓷出自邢臺市”這種大致的界定,終于有了確切而具體的地理位置,中外學者一直關注的“邢窯之謎”破解了。

內丘縣文保所所長賈成惠說:“據史料記載,唐太和年間內丘縣城曾遭遇大洪水,北魏時期興建、歷經隋唐的古內丘城被淤泥掩埋。就目前的情況來看,邢窯遺址都埋藏在地表以下150—200cm。”

2012年4月中旬,原內丘縣糧貿大廈舊址區域建筑拆遷時,發現了邢窯文化遺跡。此次發掘的窯爐是邢窯已發現窯爐中最早的幾組,且完整度高,窯門、窯壁、煙囪等大部分存在。窯爐布局模式罕見,是研究早期燒瓷行為的重要資料。該發現為將邢窯歷史上推至北朝提供了重要物證,入選“2012年度中國十大考古新發現”。

接二連三的考古發現使我市在陶瓷研究領域的地位不斷攀升。2013年,《中國古陶瓷學會2013年年會暨“南青北白”越窯與邢窯學術研討會》在浙江省慈溪市舉行,150位國內外專家學者展開了學術討論,我市精選110件白瓷真品展出,“南青北白”首次在現代產生碰撞。

中國瓷網及綠寶石藝術陶瓷館館長朱東明先生與邢瓷傳承人張志忠在邢窯博物館參觀

中國瓷網及綠寶石藝術陶瓷館朱東明先生與邢瓷傳承人張志忠在臨城文物局修復基地

邢人追夢

“恢復邢白瓷的輝煌,是我的夢。”

——張志忠

邢臺學院南門外,是一條熱鬧的小街道。沿著街道的一條分叉路往深里走,僻靜處的一片空地上,邢臺市邢窯研究所呈現眼前。

研究所的工作室內,所長張志忠訴說著他的邢瓷夢。

上世紀八十年代,張志忠已在臨城瓷廠參加工作,并主持完成了18種邢窯白瓷的仿制。至今已出版《千年邢窯》等多部專著,被業內譽為“邢窯研究恢復第一人”。他建造了自邢瓷斷代后第一個專門燒造邢瓷的作坊,燒造的“邢瓷”竟被收藏家當作真品收藏。

張志忠認為,目前恢復邢瓷的條件已經完全具備。瓷土是不可再生資源,目前國內多數名窯周邊的瓷土資源都已枯竭,所以他建議邢瓷產業應走精品路線,“現在最需要的就是原料和人才。”

中國瓷網及綠寶石藝術陶瓷館館長朱東明先生與智英豪先生

內丘縣城南街上,有一家當地人開辦的“邢窯文化唐青花博物館”。館長叫智英豪,今年50歲,圈內人都稱他為“老智”。老智從事邢瓷收藏20余年,收藏瓷片上萬件(片)。

他的博物館不大,前身是一所幼兒園,他把這地方租了下來。走廊里、屋子里,所有避雨的地方都搭滿了架子,展示著各種各樣的瓷片、陶片、拼合完整的陶瓷和制作陶瓷的工具等。參觀的人都會驚詫藏品的數量,原來老智有每天早上去建筑垃圾廠遛彎兒的習慣,大部分展品都是他從垃圾堆搶救出來的。搶救出的不僅有“盈”字款、“翰林”款的瓷片,還有一件“唐青花”殘片,它是老智博物館名稱的由來。

老智曾表示,內丘縣邢白瓷博物館建成在即,到時他會無償捐獻出自己的藏品,讓這些邢臺人的寶貝住進更大的“家”。

老智說的邢白瓷博物館,是內丘邢白瓷產業園區的一部分。該園區位于內丘縣縣城西北,總投資21.6億元,總占地面積約1萬平方公里。目前,博物館的主體工程已完成80%,預計下月底全部完成。

邢白瓷的燒造改變了世界陶瓷發展方向,讓所有人用上了潔白無瑕的瓷器。保護和恢復邢白瓷,正在成為越來越多邢臺人追尋的夢想。