隋代的白瓷在中國陶瓷發展史上占有極為重要的地位,它的出現晚于青瓷,是在青瓷燒制的基礎上產生的。白瓷與青瓷的唯一區別是白瓷胎釉的原料中含鐵量甚少,其他生產工序并無差異。考古資料表明,白瓷的出現不是在青瓷發達的南方,而首先是在北方地區產生和發展起來的。白瓷在北朝時期已露端倪,燒制成功是在隋代。

1959年,中國科學院考古研究所,在河南安陽發掘的隋開皇十五年 (595)張盛墓,出土了一批白瓷。這種白瓷雖然還帶有若干青瓷的特征,但較之北齊武平六年(575)范粹墓出土的白瓷要好得多,胎釉中的含鐵量較前減少,燒成溫度有所提高,施釉技術也有改進,從而增加了器物的白度與堅硬度。瓷器的造型也較前大為豐富,表明器物成型技術有明顯的提高。晚于張盛墓15年的西安郊區隋大業四年 (608)李靜訓墓出土的瓷器中,既有青瓷又有白瓷。白瓷胎潔白,釉面光潤,胎釉已經完全看不到白中閃黃或白中泛青的痕跡。隋代白瓷尤以龍柄雙連瓶和龍柄雞頭壺稱最。雙連瓶的造型奇特,制作精致。龍柄雞頭壺仍是魏晉南北朝以來青瓷的傳統器形。西安郭家灘隋大業元年 (605)墓出土的白瓷瓶、姬威墓出土的白瓷罐,更是隋代白瓷的佳作。以北齊武平六年 (575)范粹墓出土的初期白瓷為起始,到隋大業四年 (608)的李靜訓墓為止,僅僅經歷了短短的30余年,白瓷的發展就已迅速地成熟了。

范粹墓出土早期白瓷

范粹墓是一座北齊墓葬,具體年份是北齊武平六年(575),距離隋代開國僅六年。這些瓷器就是“最早”的紀年白瓷了。這批瓷器還是有很多青瓷的影子在,但很明顯,主觀上是在往白瓷靠的,只不過由于技術難度,還沒有完全排除掉氧化鐵的干擾,呈色并沒有那么白凈,但胎是經過淘洗的,也沒有施化妝土。

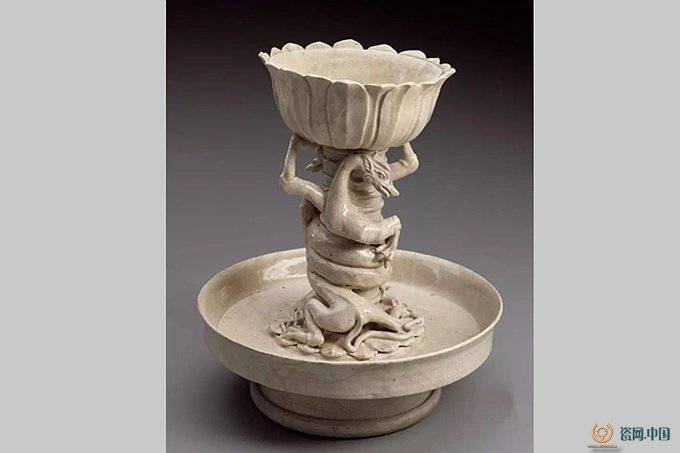

張盛墓出土白瓷

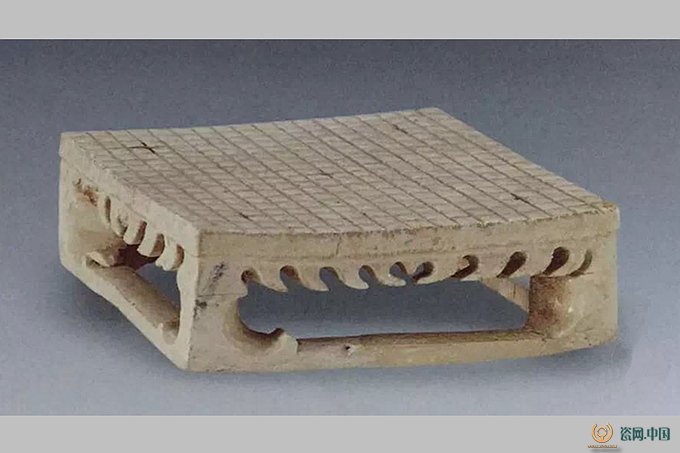

張盛墓出土白釉棋盤

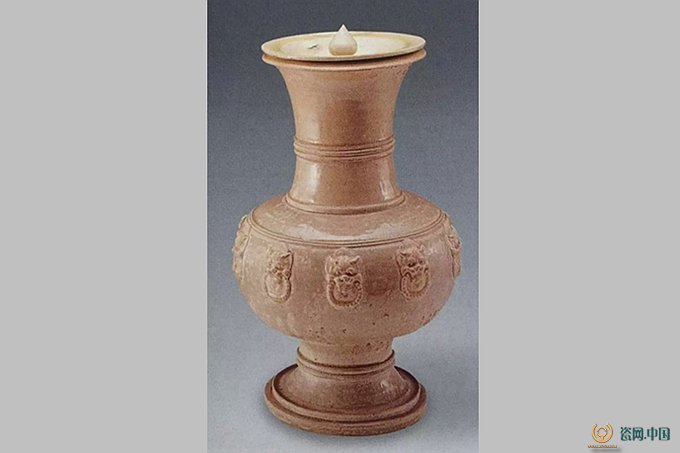

張盛墓出土白釉貼花壺

張盛墓出土白釉四環足盤

隋開皇十五年(595),經過了20年發展過度,這時候的隋代從戰亂到一統經濟開始復蘇,生產力得到了發展,白瓷也在這個時間節點發生著翻天覆地的變化。我們可以看到,這時候的白瓷已經比范粹墓的要好得多了,胎釉中的鐵含量減少了,白度變高了,連燒造溫度也有所提升。

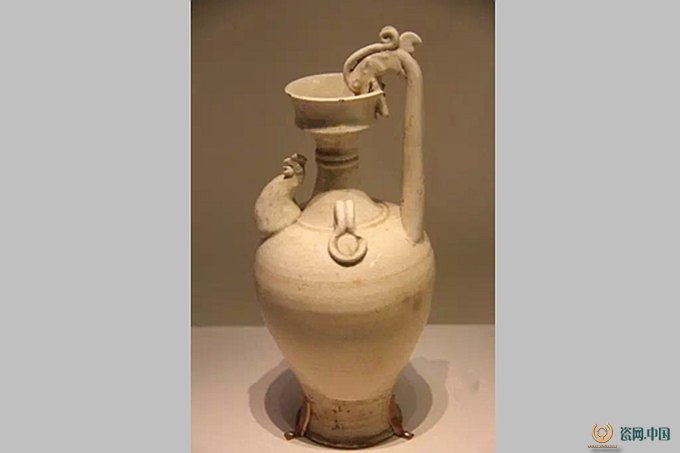

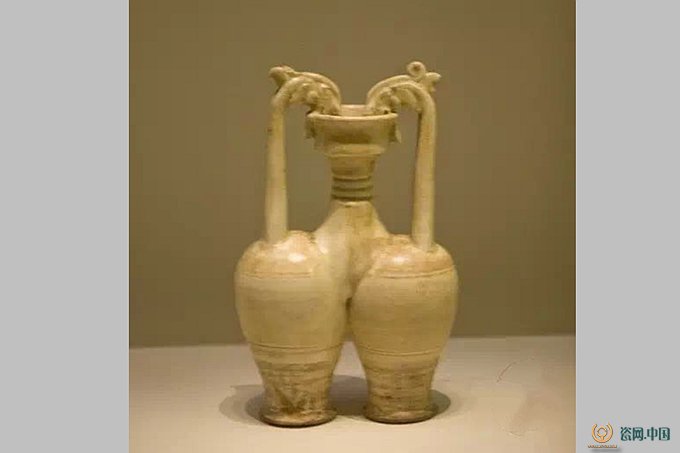

李靜訓墓出土白釉雙系龍柄雞首壺

李靜訓墓出土雙把雙身壺

李靜訓墓葬中出土器物雖然造型上繼承了南北朝時期的風格,但是釉色方面與北齊范粹墓出土的白瓷不可同日而語了。可見歷經三十多年的嘗試,此時的白瓷已經基本燒造成熟了,剩下的只是優化。

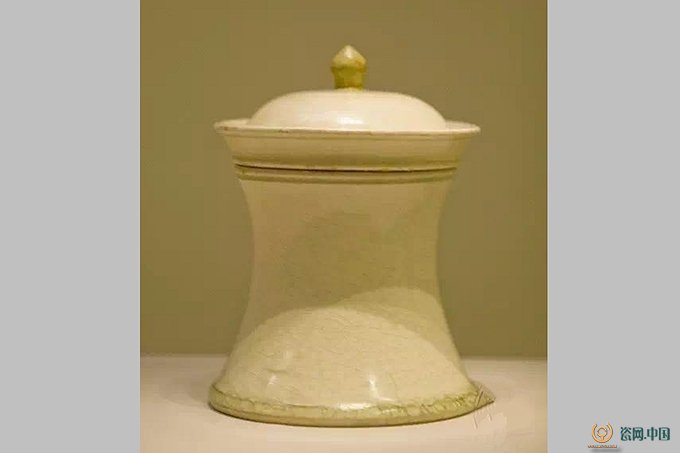

隋姬威墓出土束腰白瓷蓋罐

隋大業六年(610),隋代制造業進入鼎盛時期。至此,隋白瓷進入一個高峰期,大量不施化妝土便可達到很高白度的器物開始出現。

長期以來,隋代白瓷雖然在考古發掘中出土了不少,很多又出土于具有確鑿紀年的墓葬之中,然而燒制這些白瓷的隋代窯址卻一直未能發現。1982年,繼唐代邢窯白瓷窯址發現以后,在河北內丘與臨城交界處的賈村發現了隋代燒制白瓷窯址一處。賈村窯既燒青瓷又燒白瓷,白瓷中又分粗白瓷和細白瓷兩大類。粗白瓷一般胎質灰白,為了增加瓷器燒成后的白度,施釉之前,先施一層“化妝土”,然后在“化妝土”上施一層透明的白釉,這類粗白瓷以微微閃黃者居多。細白瓷一般胎質潔白,在胎釉之間不施“化妝土”,制作也較粗白瓷精致。

隋代白瓷窯址的發現,不僅證明隋代白瓷燒制技術已臻完善,而且也解決了隋代墓葬中出土的部分白瓷的窯口問題。近年來,考古工作者又根據《國史補》中關于“內丘白瓷甌”的記載,在內丘城關發現了隋唐時代的窯址多處。內丘白瓷窯與賈村窯相類似,燒制的白瓷同樣有粗細之分,也有施“化妝土”與不施“化妝土”的區別,可以看出它們同屬于一個瓷窯系統,兩窯有著共同特征。考古工作者在內丘隋代窯址中還發現了一種高白度的具有透明度較高的白瓷,雖然數量較少,但這是一個極其重要的發現,由此證明,在唐代邢窯白瓷以前,白瓷在這一地區已經發展起來,并達到了一定高度。從所發現的白瓷殘片看,大致可以看出是碗,平底,足心微凹,足高外撇,去一周,近底處豐滿,壁斜直,器里滿釉,器外施釉不到底,制作極為精細規整,胎潔白細膩,透明度高,斷面呈油脂光澤,胎厚0.3~0.8厘米,造型與隋墓出土的碗式相同,經中國科學院上海硅酸鹽研究所測定結果表明,胎料中含氧化鋁高達26.8%,而含氧化鐵僅為0.34%,反映出中國北方白瓷所具有的高鋁低鐵的特點。其中,氧化鋁的含量大幅度增加,說明它是在1300以上的高溫下燒成的,且坯體中莫來石針狀晶體生成較多。這類白瓷證明隋代已經熟練地掌握了高溫還原燒造的技術,為唐代白瓷的進一步發展打下了基礎。