20世紀以來,中國傳統文化的研究為世矚目。無論是埋藏于地下的考古遺存,還是流傳于世的瓷器、書畫,均取得了相當的研究成果。這其中除歐美學者外,日本學者作出的貢獻相當大。在中國古陶瓷研究領域,日本學者的探究精神更是令世界陶瓷學界欽佩,三上次男、小山富士夫、三杉隆敏、上田恭輔、矢部良明等一連串陶瓷學界熟悉的名字,一次次寫進中國陶瓷研究史,他們的研究成果也多次被中外研究學者參考和引用。日本學者對中國古陶瓷研究的貢獻,歐美學者是是難以企及的,中日文化源遠流長的親和性是日本學者取得這一優勢的必要條件。

中國與日本的交往,據史載:公元前3世紀前后的戰國已開始。后又有秦時徐福東渡日本的傳說。日本學者認為:中日兩國正式的政治交往始于漢朝。也就是說中日兩國的民間交往早已開始,中國的物產,中國的文化已為日本人了解。前面提到中日文化的親和性,就是建立在這種長期的交往和了解中,這其中最重要的因素便是漢語言文字。漢語言文字是維系中日文化生生不息、代代衍傳的重要紐帶。正如一位研究中國畫的日本學者田中豐藏所言:“要研究中國繪畫必須掌握漢語和中國文學的閱讀能力。”對中國陶瓷的研究又何嘗不是如此,要不然說拉丁語的國家怎么會將瓷器美其名曰“china”。研究中國古陶瓷的歐美學者大多是深諳漢語的漢學家或有中國血統的華人,而日本學者則是地道的日本人。日本學者先天的語言習慣和傳統的文化脈系正是歐美學者所缺乏的。公元初,當古樓蘭民族用亻去 亻盧 文書寫他們歷史的時候,日本人已經知道了中國的青銅、鐵器、秦王朝的“焚書坑儒”,以及中國的絲綢、彩陶,也讀到了中國的圣賢之書。日本史籍記載:日本應神天皇15年(284),王仁由百濟來,獻《論語》、《千字文》。這些長期來往于中日之間當時被稱為“倭王”的人已能運用中國的漢字書寫公文、“上表”答謝。正是漢語言文字,結束了日本無文字的歷史;正是漢語言文字,讓日本從蒙昧走向文明;也正是漢語言文字,讓日本人對中國文化產生了全面的了解和廣泛的興趣。

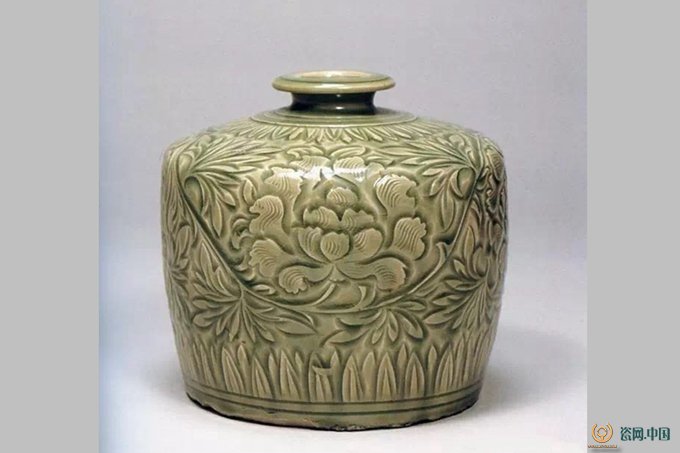

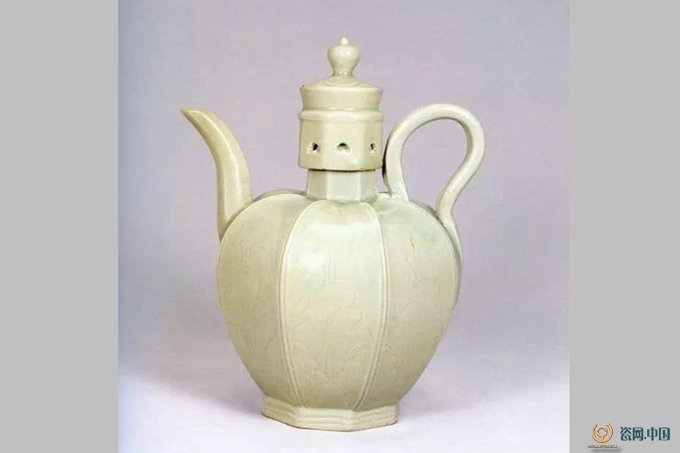

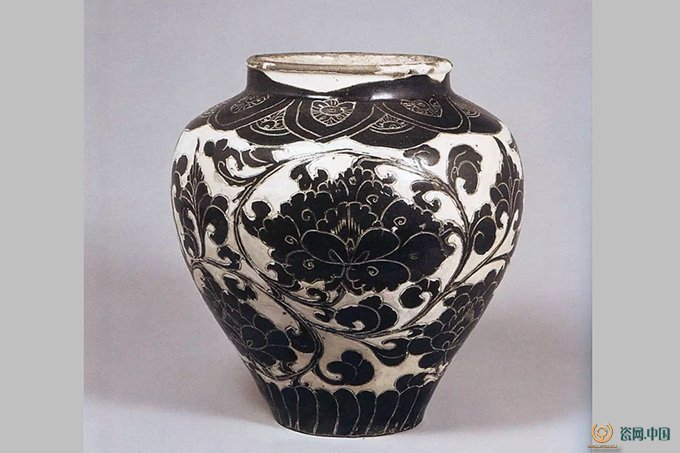

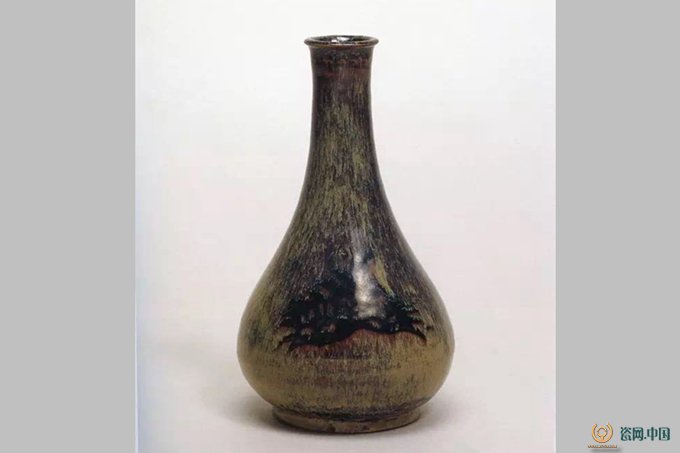

東漢晚期,中國發明了瓷器。在這前后,中國的農業技術、金屬器具和紡織品等傳入日本,改變了日本人固有的日常生活觀念,彌生時代的“遠賀式陶器”便是例證。隨即日本開始從中國輸入瓷器和制瓷技術。日本史籍《書記》記載:大明七年(463年),日本天皇曾派遣使臣吉備君等到朝鮮,邀請我國制瓷匠師數十人前往日本傳授技藝。從目前日本出土的中國古陶瓷看,日本開始輸入中國陶瓷當在唐代。日本著名的“奈良三彩”便是模仿中國輸入的“唐三彩”而制成的。現從日本出土和公私收藏的中國陶瓷分析,日本從中國輸入的瓷器窯口有:唐三彩、越窯、邢窯、建窯、長沙窯、耀州窯、吉州窯、贛州窯、鞏縣窯、磁州窯、龍泉窯、官窯、汝窯、鈞窯、哥窯、定窯、德化窯、景德鎮窯等。日本對中國陶瓷的輸入是全面而廣泛的,幾乎包括中國所有著名的窯口瓷器。時間從唐代到明代末間斷。這里有一個現象值得注意,中國清代以后的瓷器在日本很少發現。這主要是因為日本桃山時代豐臣秀吉發動的史稱“陶瓷戰爭”。給日本陶瓷業帶來了空前的繁盛,并且18世紀以后日本瓷器(伊萬里瓷器)一度取代中國瓷器成為銷往歐洲的主要商品。我想,這也可能是近代歐洲對日本文化廣泛產生興趣的一個重要原因。事實上,19世紀以后中國瓷器已成帝國之落日,難維生計。

歷史上中國陶瓷對日本的影響是深入廣泛的。中國古陶瓷在日本被用做食器、飲器、容器、裝飾器、崇拜器、禮器、藝術收藏品等。上得天皇親睞,下受臣民喜愛。日本史籍《仁和寺御室物實錄》中說:“青瓷多盛天子御食,是大臣朝夕之器。”中島健藏也說:“我們可以斷言,如果不談中國的影響,那么根本無法說明日本的傳統工藝美術。”

日本學者研究中國陶瓷除有先天的語言文學、相似的歷史情境等條件外,日本本國的中國陶瓷的出土和富有的公私收藏為其研究提供了大量的資料實證。據北京文物研究所的劉蘭華先生提供的資料,日本僅收藏有中國宋代瓷器的單位就達40余家之多。日本開放的文化環境和尊重傳統文化的普遍心態為中國陶瓷的研究打開了方便之門。

日本的中國古陶瓷主要有三個視點:日本本國(包括近海)的出土與收藏;中國本土的陶瓷;海外(包括公海)的出土與收藏。日本學者對陶瓷的興趣不僅局限于本國陶瓷的研究,同時也將更多的目光關注海外陶瓷的考古發現。在東南亞、中亞、非洲、阿拉伯世界等出土、收藏中國古陶瓷較多的地區都留下了日本學者探尋和研究的足跡。這其中,三上次男是一個不能不提的人物。三上次男是日本著名的陶瓷學家和歷史學家,生于1907年,東京大學名譽教授,從中國歷史入手研究中國古陶瓷,著有《金代女真族研究》、《金史研究》、《古代東北亞研究》、《波斯陶器研究》、《波斯、埃及和土耳其的陶器》、《托普卡普薩拉伊的中國陶瓷》等歷史著作和陶瓷著作。與其他古陶瓷研究學者一樣,他們都深諳中國歷史和文學。三上次男20世紀50年代就開始致力于中國古陶瓷的研究,足跡遍及埃及、伊朗、印度、東南亞各國,并遍覽土耳其歐洲著名的博物館。或新自參加遺址發掘,和親臨博物館拍照、記錄詳細資料。令人敬佩的是三上先生曾于20世紀60年代先后兩次遠涉重洋、不畏艱辛,在埃及福斯塔特(今埃及首都開羅)遺址進行考古發掘,并對出土的六、七十萬片瓷片進行了逐片的分類和比較,其苦不可言喻,精神可佳。正是這種虔誠也讓我們看到了中國古陶瓷文化特有的魅力和海外學者精研探求的文化責任。三上次男所著的《陶瓷之路》(1969年出版,十年內再版十一次)一書,可謂是中國古外銷陶瓷研究里程碑式的著作。他以考察路線為緯,以中國古陶瓷在各國的出土為經,將東西方兩大文化的發展通過陶瓷貫穿在一起,奠定了中國古陶瓷在世界文化史上的學術地位。正如三上次男所說:“東西方兩個世界之間,連結著一根堅強有力的陶瓷紐帶,它同時又是東西文化交流的橋梁。在《陶瓷之路》中,三上次男介紹了中國古陶瓷在“陶瓷之路”上的出土、收藏,中國瓷器的銷行路線、時代背景、瓷器斷代、風格特征、工藝制造、貿易性質、文化內涵、民族喜好等,并從特定的歷史情境分析中國古陶瓷的文化擴張力;他還進一步提出了前瞻性的研究遠景——在世界史上,東西方貿易是一個饒有趣味的課題,希望年富力強的研究者,繼續鉆研,以獲得更為巨大的成就。《陶瓷之路》為我們研究世界交流史提供了很有價值的借鑒,是世界陶瓷學界的一本名著,正如日本小學館的《世界陶瓷全集》評價的:“三上次男博士所著的《陶瓷之路》記錄了目擊器物,是一部杰出的著作。”的確,三上次男提出的“陶瓷之路”這一概念與1877年德國地質學家李希霍芬提出的“絲綢之路”一樣,為世界海交史、貿易史、東西方文化交流史的研究叩開了智慧之門。

日本的中國古陶瓷研究成果主要表現在以下幾個方面。

一、對本國(包括近海)出土、流傳的中國陶瓷進行了妥善的典藏和深入細致的分類與研究。20世紀以來,日本出土中國陶瓷的遺址很多,絕大部分在西部地區,這主要是因為西部地區靠近中國東南沿海,海路運來的陶瓷絕大部分在此聚散。西部地區據統計有近50處中國陶瓷遺址。在奈良法隆寺、京都仁和寺、立明寺、于治市、福岡市、久米留市、西谷等地均有出土和收藏,僅鴻臚館遺址就出土2500多個陶瓷點片。在典藏出土的中國陶瓷方面,東京國立博物館、京都國立博物館、出光美術館、根津美術館、京都埋藏文化研究所、日本文化廳等單位作出了相當大的貢獻。這一方面代表性的成果有:東京國立博物館1978年3月編印的《日本出土的中國陶瓷》,主要內容有日本出土的唐宋時代的陶瓷(矢部良明著)、日本出土的元明時代的陶瓷(長谷部樂爾著)、主要遺跡分布圖、中國陶瓷出土主要遺跡一覽表。長谷部樂爾著《日本出土的元、明陶瓷》(王仁波、程維民譯《中國古外銷陶瓷研究資料》第3輯1983年6月)從元代陶瓷、明初的陶瓷、明代中期的陶瓷和明末的陶瓷四個方面闡述了日本出土的中國陶瓷。三上次男等著《青森、北海道的中國陶瓷——以青森,尻八館出土的中國陶瓷為中心(曾麗民譯《中國古外銷陶瓷研究資料》第3輯1983年6月)主要內容有尻八館出土的中國陶瓷的意義,尻八館出土的中國陶瓷的幾個問題,其他遺址的出土物。三上次男著《津經、下北半島的中國陶瓷和中世紀的東北》(李世琮譯《山西師院學報》社科版1981年第2期)主要敘述津輕、下北半島遺址出土的中國陶器及中世紀中日貿易情況。熊本縣博物館編《日本熊本縣出土的中國陶瓷》(白英譯《文博通訊》江蘇1981年第1期)主要內容有商品陶瓷的研究、熊本縣出土的中國陶瓷。小山富士夫著《奈良三彩和沖繩島》(王晴堂譯《文博通訊》江蘇1983年第3期)主要談到中國唐三彩出土情況和唐三彩傳入日本的時代等問題。佐佐木達夫著《日本海的貿易陶瓷》(李天送譯《中國古外銷陶瓷研究資料》第3輯1983年6月)主要內容有遺址出土的陶瓷器、出土陶瓷器的時代特點、陶瓷器的消費與流通、日本海陶瓷貿易的諸階段。長谷部樂爾著《日本傳世的砧青瓷》(故宮博物院研究室編譯《中國古外銷陶瓷研究資料》第1輯1981年6月)介紹了幾種日本傳世的著名砧青瓷,并討論了幾個相關問題:砧青瓷的一般特征、制作時間、制作方法、傳入日本的時間和途徑,以及近年來日本的鑒賞方法。此外,還有龜井明德的《14~15世紀的貿易陶瓷》(《貿易陶瓷研究》1981年第1期)、《九州出土的宋元陶瓷器分析》(《考古學》雜志1973年58卷4期)、《日本出土的越州窯陶瓷器諸問題》 (《研究論集》九州歷史資料館1975年1集)、《日本出土的中國陶瓷器》(《東洋陶瓷》1976~1979年卷6);鈴木重治的《京都出土的中國產輸入陶瓷器》(《貿易陶瓷研究》1981年第1期、《沖繩出土的中國產輸入陶瓷器》(《貿易陶瓷研究》1981年第1期);鈴木重治、橋本久和的《龍野市福田天神遺跡SDOI出土的中國陶瓷》(《貿易陶瓷研究》1984年第4期)。橋本久和的《高木規 市上牧——宮田遺跡出土的中國陶瓷》(《貿易陶瓷研究》1984第4期)、《大阪府中國陶瓷的出土狀況》(《貿易陶瓷研究》1981年第1期))。矢部良明的《日本出土的唐宋時代的陶瓷》(王仁波、陳維民譯《中國古外銷陶瓷研究資料》第3輯1983年6月)。長谷川道隆的《大內館氏跡出土的中國陶瓷》(《貿易陶瓷研究》1983年第3期)。藤岡了一的《凈妙寺址出土越州窯青瓷水注》(《美術史》1950年1期)。小山富士夫的《仁和寺出土的越州窯盒子及影青盒子》(《陶瓷》10卷3期)。山田萬吉郎的《木幡出土越州窯青瓷》(《日本工藝美術》1950年137期)。尤其值得一提的是1975年在東京國立博物館的組織下,舉辦了《日本出土中國陶瓷的特別展覽》,長谷部樂爾作了詳細的整理和介紹。詳細資料見《中國古外銷陶瓷研究資料》(第1期1981年6月)。1982年出光美術館組織的《近年發現的窯址出土的中國陶瓷展》系統的展示了中國陶瓷在日本的出土情況。除以上提到的以外,森村建一、川上貞雄、森田勉、金武正紀、村上勇等也為日本出土的中國瓷器做了大量的研究工作。日本福岡市教育委員會于1984發表了《高速鐵道關系埋藏文化財調查報告IV》等。

二、海外了出土的中國瓷器也引起了日本學者的廣泛興趣,并取得了豐碩的成果。中國陶瓷在世界各地的發展,燦若群星,成為20世紀世界文化史上的一大奇觀。出土之陶瓷,規模之大、品質之佳、數量之多,為世矚目。就拿越窯青瓷來說,越窯青瓷是中國較早輸出出的瓷器之一,在世界許多地方都有發現。我國著名的陶瓷學家葉文程先生說:“浙江青瓷輸出的國家和地區,在亞洲有:越南、朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、文萊、印度尼西亞、巴基斯坦、印度、阿富漢、伊朗、伊拉克、敘利亞、以及阿拉伯半島的一些國家;在非洲有摩洛亞哥、肯尼亞、埃及、埃塞俄比亞、索馬里、坦桑尼亞等。”世界拍賣市場上中國陶瓷居高不下的價格更成為人們爭相竟投的典藏品。如今,隨著科技的進步,水下考古的不斷發展,,海底極其豐富的陶瓷遺珍不斷重見天日,也大大刺激了人們對中國陶瓷的興趣。20世紀50年代,日本學者就開始了世界各地的考察與走訪,或參觀博物館,或參與遺址的考古發掘,或參加國際古陶瓷學術研討會。1955年三上次男就開始對印度洋、南海等周邊國家進行了深入細致的調查,為1968年參加馬尼拉東方陶瓷研究會打下了堅實的基礎,并贏得了陶瓷學界的廣泛尊重。1969年完成的《陶瓷之路》一書更加奠定了其在本國及國際陶瓷學界的地位。20世經60年代,以三上次男、小山富士夫、長谷部樂爾、鈴木八司、松見守道、杉村棟、重松和男、上野佳也、蓑豐等組成的日本“出光中東文化調查團”,在中東地區進行了廣泛的考古發掘和調查,其中,以埃及福斯塔特(今埃及首都開羅)遺址最為著名。日本出光美術館至今還保存著1969年阿拉伯聯邦政府贈送的福斯塔特出土的176片陶瓷片。福斯塔特出了大量中國古陶瓷碎片,據三上次男統計約有1萬2千片。正如《陶瓷之路》所說:“中國陶瓷輸入開羅的數量使人驚訝,好像家家戶戶在當時都使用過中國瓷器。”

三、建立在中國本土和中日文化交流基礎上的陶瓷研究。對中國本土陶瓷的研究,是日本學者全方位研究中國陶瓷的重要部分。中國歷代的陶瓷典籍、窯口遺址、出土器物、公私收藏、古陶瓷學術研討會等都是他們關注的對象。研究內容有對窯口的專論、或區域瓷器的個案研究,有瓷器斷代史的研究、或全史的掃描,有對工藝燒造的研究、或陶瓷藝術風格的分析,有從貿易和傳播的角度、也有探計其文化意義。這方面的研究成果有:奧田直榮的《天目》(丁炯淳譯《陶瓷資料》景德鎮1978年5期),小山富士夫的《天目》(《福建文博》1984年2期,《陶瓷全集 唐宋的青瓷》(平凡社)、《支那陶瓷史稿》,長谷部樂爾的《磁州窯》(劉志國譯),鈴木重治等的《潮州筆架山和長沙銅官窯見學記》(《貿易陶瓷研究》1984年第4期日本貿易瓷研究會出版),大岳花子的《宋代仿古和龍泉窯》(《東方博物》浙江省博物館第3期1999年3月),三上次男的《晚唐五代的貿易陶瓷》(張仲淳譯)、《新中國陶瓷考古的成果》(《出光美術館館報》)、《宋元陶瓷的貿易》(《中國古外銷陶瓷研究資料》第1輯1981年6月),美乃美株式會社出版的《中國陶瓷全集》,鈴木已代三原的《窯爐》(劉可棟等譯建筑工程出版社1959年),監田力藏的《陶瓷文明的本質》,橫河民輔的《支那陶瓷及其外國關系》,上田恭輔的《對中國陶瓷的多方面考察》、《支那陶瓷的時代研究》、《支那陶瓷研究的手引》、《支那陶瓷的染付模樣》(東京大阪屋號書店發行昭和4年至16年),龜井明德的《關于龍泉窯開窯時期的研討》(《東方博物》浙江省博物館第3期1999年3月),今澤洋的《青瓷貼花紋缽的傳播轉跡》(《東方博物》浙江省博物館第3期1999年3月)。吉田光邦的《景德鎮陶瓷生產與貿易情況》(白英譯《南京博物院集刊》1982年總4集,也見《中國古外銷陶瓷研究資料》第3期1983年6月)。龜井明德的《渡海而來的中國陶瓷》(王景圣譯《陶瓷資料》1978年2期)主要內容有:唐三彩的傳來、天平的青瓷、越州窯青瓷、長沙青瓷與江南白瓷、舶來陶瓷的名稱、經龕與中國陶瓷、一件公憑(背簽)、天目與宋國商人、青瓷與平重盛。長谷部樂爾的《日本的宋元陶瓷》(故宮博物院研究室編譯《中國古外銷陶瓷研究資料》第1期1981年6月)內容有:宋元時期的中日文化關系、宋元時期駛往日本的中國船只、日本發現的宋元陶瓷。三上次男的《從陶瓷貿易看中日文化的友好交往》(賈玉芹譯《社會科學戰線》1980年1期)探討了各個時期中國陶瓷出口日本的情況。今井敦著《東傳日本的青瓷茶碗“馬蝗絆”》(《東方博物》浙江省博物館第3期1999年3月)。值得一提的是日本學者對中國陶瓷的貢獻不僅體現在研究方面,一些學者還將自己收藏的瓷器捐獻給中國。小山富士夫曾將1964年他在伊朗德黑蘭所得的唐越窯瓷碗捐贈給中國歷史博物館。《中國歷史博物館刊》(1981年總3期)作了介紹。日本學者的這種奉獻精神值得我們敬佩。日本學者的研究成果,遠遠不止這些,在此不一一列舉。