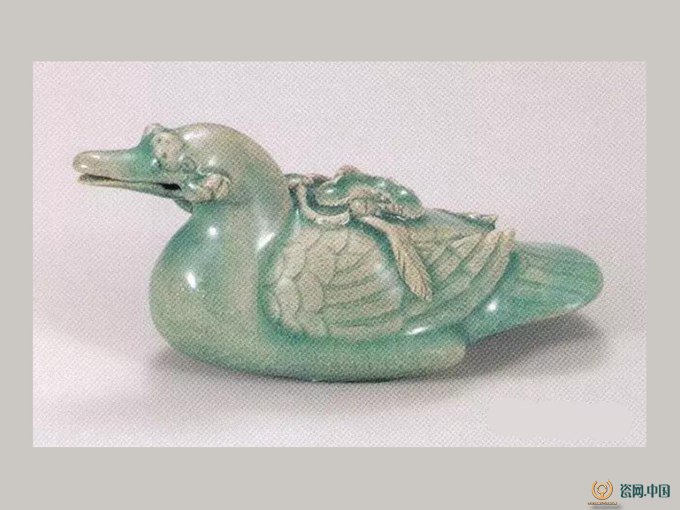

12世紀青瓷鴨形硯滴

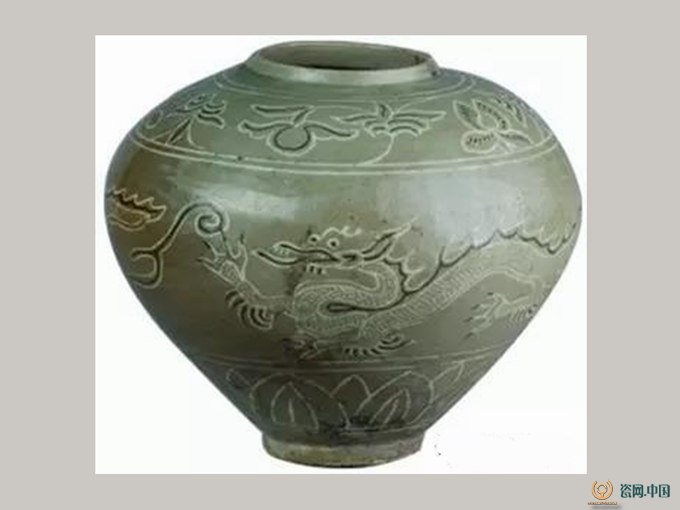

14世紀龍罐

為什么說被命名為高麗青瓷的李氏王朝翡翠色“國瓷”是由中國直接引入的“外來物種”?那么我是有以下理由的。

雖然說朝鮮半島確實是有著非常悠久的制陶歷史,但是他們的制瓷技術卻是在9世紀末10世紀初自中國越窯傳入。考古資料顯示,當時分布在半島西南海岸一帶的窯址就多達十余個,比如京畿道揚州郡長興面釜谷里窯址、全羅北道鎮安郡圣壽面道通里窯址、黃海道松禾郡云游面周村窯址等。

公元9世紀,新羅王朝由于爭奪王位的斗爭和隨之帶來的政治上的混亂不堪,直接導致了慶州中央政府的勢力削弱,而與此同時,地方豪強的勢力卻大為增強。比如說大家都知道的青海鎮大使張保皋,他以全羅南道莞島為中心據點形成了強大的勢力,成為了東北亞海上霸主。

同時強盛起來的還有南海岸及其北部的地方豪強。而西南海岸一帶基本為平原地帶,加之島嶼眾多、海岸線長,在當時與中國的海上交通相當便利,各種交流十分活躍。因此這個地方具有了比其它地方更有利于積蓄財富和首先接觸到先進文化的良好的自然條件。

從陶器文化過渡到瓷器文化是一個革命性的轉變。雖然說9世紀的新羅首都慶州地區仍停留在陶器時代,西南海岸一帶卻因受中國瓷器文化的影響,已具備了制瓷的先決條件和經濟基礎。通過張保皋等人從中國浙江地區引進以青瓷為主的瓷器及技術,最晚也應是在9世紀后期新羅就開始少量生產瓷器。

9世紀末10世紀初也正是高麗王朝的興建之始,故而當時將這一類新興青瓷命名為“高麗青瓷”。而且由于這種最初期的高麗青瓷與我們中國晚唐至五代時期的越窯青瓷及其相似,在韓國學術界也常常以“唐式青瓷”來表述。

唐代越窯青瓷玉璧底碗

唐代越窯青瓷玉璧底碗

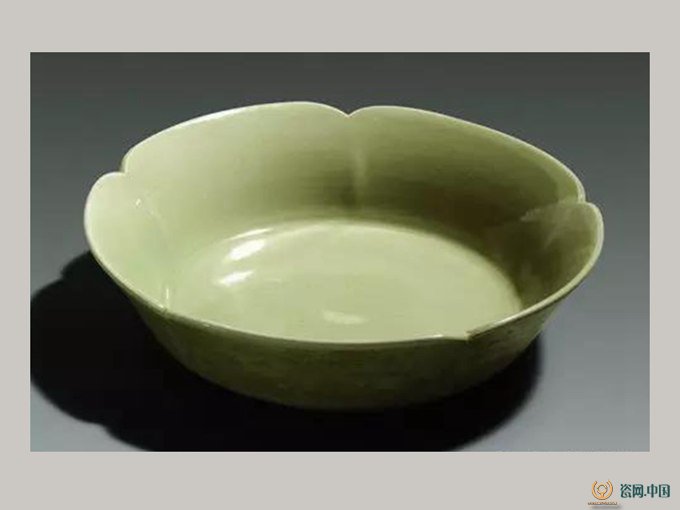

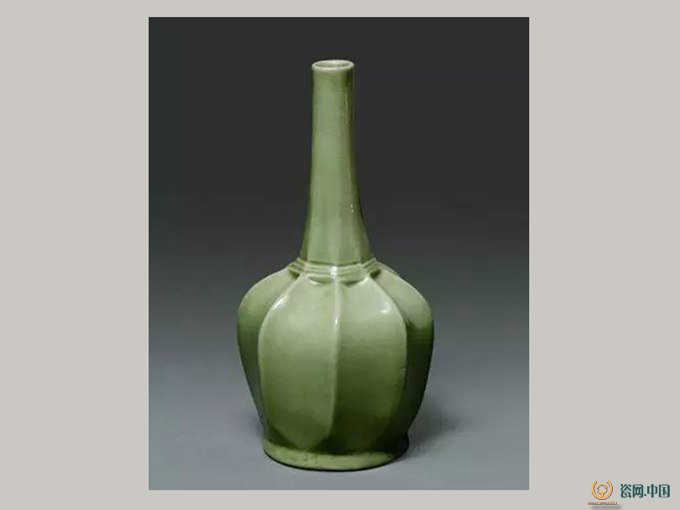

據考古資料顯示,在西南海岸一帶發現的青瓷窯址大致分為兩類:一是造價昂貴、生產數量受到限制、只能滿足上層社會需求的、以全羅南道康津郡大口面龍云里生產的為代表的優質青瓷,其中也包括了部分白瓷;二是以被大量投入生產、用于一般市民生活起居的、以京畿道仁川市景西洞等處為代表的綠青瓷。

優質的初期青瓷因還原燒造得好而顯得釉色非常靚麗,胎質極為致密、瓷化好,甚至有些好的已經十分接近高麗青瓷鼎盛時期的翡翠色。而綠青瓷的胎土卻因含有雜物及砂礫,顯得不夠致密,釉色也類似于灰釉,或因還原燒造不好的原因呈現褐色或者表面不均勻的情況。

那么越窯制瓷技術東傳高麗,在整個世界陶瓷史上都是具有劃時代意義的,這可以說是為中國制瓷技術走向世界拉開了序幕。那么這里就有兩點值得我們來思考和探索:首先,中國的制瓷技術為何最早在朝鮮半島落地生根?其次,為何朝鮮半島引進的是中國越窯青瓷技術,而不是在當時同樣名滿天下的邢窯白瓷技術?

從現有的考古資料看,合葬有朝鮮半島百濟國第二十五代國王及其王妃的武寧王陵出土的兩晉時期的浙江瓷器,是現今已知的在中國境外出土的最早的中國瓷器的例證之一。根據中韓兩國學者研究,這些瓷器是當時的南朝政府與百濟王室交好的物證之一,它們既說明了浙江瓷器外傳古而有之的歷史,也說明了早在南朝時期中央政府在對外交往的過程中就有采用中國瓷器作為外交禮品的先例。

中國越窯青瓷歷經南朝的發展,到了唐代,越窯青瓷便步入了繁榮、興旺的飛速發展階段。當時,在浙江的慈溪、上虞等地,越窯窯場林立,從出土的實物資料來看,無論是從質量上還是從數量上,無論是從裝飾技法上或是從生產規模與生產技術發展水平上來論,浙江越窯青瓷的發展已達到了空前的高度。

與此同時,憑借當時唐王朝對外的邦交日益增多,中國與其他交好各國間的文化商貿來往頻繁,以及浙江窯場本就處于東南沿海交通便利之處,越窯青瓷的外銷規模日漸擴大,當時的瓷器可遠銷至東亞、東南亞、南亞、中東和非洲各國。

僅在新羅時期的太子宮廢墟雁鴨池一處,就曾出土過大量的敞口、腹壁斜直、圈足底呈玉璧狀的越窯玉璧底甌殘片。那么類似于這些越窯玉璧底甌最早被發現是在唐代中晚期的上虞、慈溪等處的窯址中,就是屬于當時越窯青瓷的大宗產品。

而對于當時由朝鮮半島自主燒造的玉璧底系的青瓷,根據現有出土資料與學者們的分析考量,高麗青瓷的玉璧底初期優質青瓷的生產從9世紀后期一直延續到了11世紀前半葉,而粗質的綠青瓷則是從10世紀一直延續到12世紀前期。

其中,高麗青瓷的優質青瓷逐漸與官窯銜接,而且在當時受中國南北方的影響很深,尤其是在最初的時候,受越窯青瓷的影響最大最直接。接著,也受到臨汝窯、耀州窯的影響。