從考古發現來看,東非沿海地區是中國瓷器的一個終端市場。中國瓷器在使用過程中完成了去商品化的過程,裝飾墓葬是其最終消費形式之一。在東非沿海社會中,中國瓷器盛裝食物的實用功能被弱化,而財富象征、促進商貿等其他功能通過展示的形式,大大增強。中國古代瓷器在東非沿海人群社交生活和公共空間中發揮了特殊作用。這是古代中國商品在異質文化的消費地“本土化”的典型例子。

中國瓷器究竟在古代東非海岸社會中占據怎樣的地位、發揮怎樣的作用,這些問題是以往認識中的盲點。本文以曼布魯伊和馬林迪老城遺址個案為例,對東非沿海遺址出土中國瓷片的規律予以描繪和總結,并以此為線索,對中國瓷器在東非海岸社會中的使用情況予以分析,試圖管窺這種中國物質文化的代表性產品對東非沿海社會生活的參與,和其“本土化”過程中的功能轉變。

一、中國瓷器在東非沿海遺址中的出土概況

在非洲,東非沿海地帶是中國瓷片出土數量最多、分布最密集的地區。不過,假如對東非各遺址發現的中國瓷片數量和各遺址出土遺物的總數量進行統計和對比,會發現前者的絕對數值和比例并不高。趙冰指出,中國瓷片在各遺址出土的遺物占比一般在0.2%-1%。馬文寬等稱東非地區為中國瓷器的“儲倉”,實際是基于東非與西非、南非、中非等非洲其他地區出土中國瓷片數量的對比情況而得出的結論。

在東非沿海地區,中國瓷器的分布呈現一定規律。弗萊舍(J. Fleisher)指出,10-11世紀,外來陶瓷主要發現于城鎮聚落,鄉村聚落少有發現。城鎮和村落一定程度上或代表了當時不同聚居人群的階層差別。因此,通過城鎮這一“介質”,中國瓷片的出土更多指向了擁有財富或權力的精英階層的聚居地。

即便在城鎮聚落內部,中國陶瓷的分布似也表現出一定的規律性。根據曼布魯伊遺址和馬林迪老城遺址的發掘結果,我們發現,至少在已發掘的區域內,出土中國瓷片以柱墓為核心的出土分布趨勢。這一現象發生的原因是什么?柱墓與中國瓷器之間又存在著怎樣的內在聯系呢?這種聯系又可以給我們怎樣的啟發呢?

二、東非石質墓葬與中國瓷器——以曼布魯伊和馬林迪老城遺址柱墓為例

曼布魯伊和馬林迪的柱墓區聚集了大量中小墓葬,在墓區中,曼布魯伊柱墓1座,馬林迪老城有柱墓2座。在地表遺跡保存較為完好的格迪古城遺址,3座大型柱墓則分別與遺址內最重要的清真寺、宮殿緊密相連。

在此以曼布魯伊和馬林迪老城遺址的柱墓為例,管窺石質墓葬使用中國瓷器進行裝飾的方式。曼布魯伊遺址墓柱已經斷為數截(圖一),其斷裂時間約在20世紀30年代,柯克曼估計其原高應在8.2米左右。測量各殘部后估計其原高可能在8.4米,墓柱原應位于整個墓葬的東側。

曼布魯伊遺址墓柱

墓柱剖面原為近似正十邊形,每邊0.38米左右(15英寸)。墓柱柱頭頂部鑲嵌有1個青瓷瓷盆(或罐)底,底部有刻劃蓮瓣紋,釉色青綠泛灰,灰胎,推測為明中晚期浙江龍泉窯產品(圖二)。

圖二 曼布魯伊墓柱頂端龍泉窯瓷器

在柱頭下側的雙箍之間,形成近似的正十面體,每一面鑿出1個圓形壁龕,每龕直徑約0.2米,共計10個環繞一周。柯克曼20世紀50年代對曼布魯伊進行考察時,壁龕中的10件瓷器數量僅缺1件,均為青花瓷器,4件為碗,5件為盤。而目前僅有5壁龕上殘存有中國青花瓷器殘件。這5件青花瓷器中有3件為折沿盤,其中2件盤心圖案為鳳紋圖(圖三、圖四),1件為蓮池禽戲圖(圖五);與柯克曼的報道對照,可知另2件為碗的底部,碗心圖案1件為鹿紋圖(圖六),1件為花卉鳴禽圖(圖七)。

圖三 曼布魯伊墓柱殘存青花瓷盤(鳳紋)

圖四 曼布魯伊墓柱殘存青花瓷盤(鳳紋)

圖五 曼布魯伊墓柱殘存青花瓷盤(蓮池禽戲紋)

圖六 曼布魯伊墓柱殘存青花瓷碗(鹿紋)

圖七 曼布魯伊墓柱殘存青花瓷碗(花卉鳴禽紋)

馬林迪柱墓使用中國瓷器進行裝飾的方式有所不同。馬林迪柱墓區共存在一大一小兩座柱墓(圖八)。墓柱均位于墓葬東側。小柱墓通體素面,墓柱高約4.9米,墓墻高約1.2米,且無裝飾。大墓柱高8.4米。墓柱本身并未使用瓷器進行裝飾。綜合四面墓墻,現存可見壁龕48個。不過,壁龕中的瓷器今已蕩然無存。北側尚有殘墻,應為另一個墓。柯克曼指出,北側殘墓似應南側大墓共用墓柱。此墓東側圍墻一龕中殘存青釉瓷盤底部,釉色青綠發灰,釉層較薄,灰胎,器心淺印蓮花,推測為明中晚期浙江龍泉窯產品(圖九)。

圖八 馬林迪老城遺址的兩座柱墓

圖九 馬林迪柱墓北側殘墓鑲嵌龍泉青瓷

曼布魯伊柱墓和馬林迪老城柱墓似可代表使用中國瓷器裝飾墓葬的兩種方式。曼布魯伊柱墓用中國瓷器裝飾墓柱,如奧姆維(Omwe)、伊莎卡尼(Ishakani)拉穆等遺址也有柱墓也采用這樣的方式,但存在鑲嵌在墓柱頂部、上方、中部等多種情況。馬林迪老城柱墓在墓墻上鑲嵌中國陶瓷的方法似更為普遍,在烏瓜納(Ungwana)、格迪(圖十)等諸多遺址發現有類似的方式。

圖十 格迪遺址的大型柱墓

三、石質墓葬之外的中國瓷器

在一些地表遺跡較為完整的遺址,能觀察到中國瓷器在其他空間中的運用方式。在清真寺的禮拜龕、天花板、門道乃至衛生設施中,均鑲嵌中國瓷器的例子。如在格迪遺址大清真寺禮拜龕遺跡中,禮拜龕門上部、兩側及“門框”上,均鑿出了圓形壁龕(圖十一),與墓葬中用于鑲嵌外來陶瓷的壁龕,完全一致,而在大清真寺旁邊就有同樣造出圓形壁龕和拱門的大型柱墓。

圖十一 格迪遺址大清真寺的禮拜龕

東非沿海這些清真寺遺址使用碗盤裝飾的形式與石質墓葬十分相似。筆者認為,兩者之間應存在著密切的聯系與交流。在東非海岸,最重要柱墓往往與最重要的清真寺修建在一起(圖十二),這使得在發掘可見的空間范圍內,中國瓷片的出土,呈現出圍繞單個中心分布的狀況。

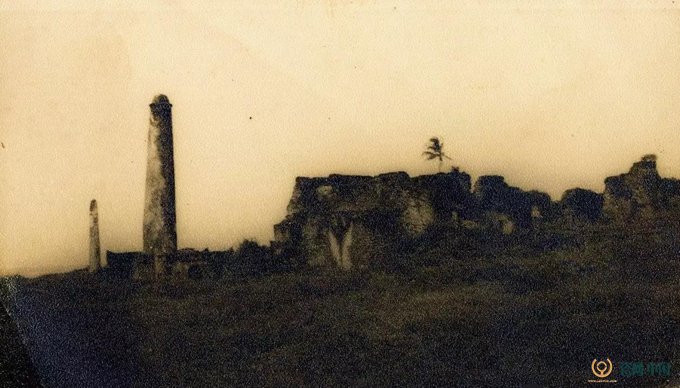

圖十二 馬林迪老城柱墓舊照

中國瓷器在其“最終消費方式”發生之前,應存在其他方式的使用。馬林迪區域發現的瓷器器型以碗類為大宗,盤類次之。碗盤的基本用途是作為餐飲容器。東非海岸社會保持了它們的這一功能,但其功能不止于此。從人類學與民族學的研究資料來看,進口的中國瓷器,作為來自海外的珍奇,一般被擺放在傳統斯瓦西里(Swahili)房屋臥室正對大門的墻壁上,用于展示。當外來重要賓客抵達時,主人將從壁龕上取用中國瓷器和其他珍奇,設宴款待。

在這種社交性的宴饗中,使用中國瓷器更重要的目的在于展示和傳達主人想要傳遞的信息。宴會中使用中國瓷器的核心意義,在于彰顯財富與實力,而彰顯實力的方法,在于展示。而這正與臥室正對門的墻壁上設計壁龕具有相同的目的——通過展示財富與實力,從而促進實際的商業貿易的開展。由此觀之,中國瓷器被運抵非洲之后,在長期的使用過程中,受到當地商業文化的影響,日益融入到當地社會的生活與文化之中,最終在“本土化”的過程中發生了功能的變化,其實現功能的核心途徑也隨之變化。

總體而言,在東非沿海社會中,中國瓷器作為餐具的實用功能退居次要地位。在新的文化環境中,適應于當地社會人群的生活方式,中國瓷器在社會交流層面和精神層面都被賦予了新的功能和意義,而展示則成為了其實現功能最主要的方式。這一情況反映出,商品跨文化的傳遞,往往會發生與文化環境的互動,在新的文化環境中發生“本土化”的過程。在這一過程中,其在生產地被賦予的功能被削弱甚至被消滅,而伴隨著消費地的需要,另一些功能被開發或強化,相應地,實現功能的方式也會發生相應的變化。(作者:丁雨 單位:北京師范大學歷史學院)