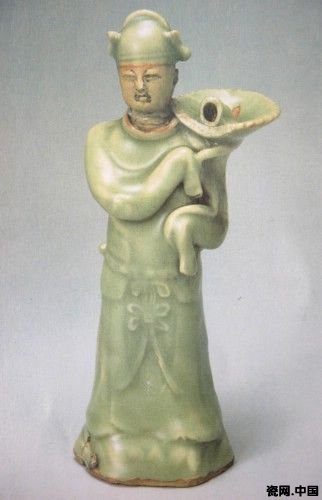

觀音像

龍泉窯自南宋中期起步入鼎盛時期。南宋王朝的覆滅以及元王朝的建立,并未阻止龍泉窯發(fā)展的腳步,相反,由于天下一統,南北溝通,經濟活躍,文化交融,以及元王朝加強對外貿易的政策與舉措,龍泉窯得到了長足的發(fā)展。據調查統計,僅龍泉境內已發(fā)現元代窯址310余處,窯場在南宋的規(guī)模上沿甌江兩岸分布和蔓延,窯場數量和生產規(guī)模空前絕后,呈現出“甌江兩岸瓷窯林立,煙火相望,江上運瓷船舶來往如織”的繁榮景象。同時,在繼承南宋傳統制瓷技藝的基礎上,隨著蒙古族文化的滲透和審美觀念的潛移以及市場需求的日益增大,龍泉青瓷在各方面均發(fā)生了很大的變化,如器型的演化和新增,裝飾手法的創(chuàng)新和漸替,胎釉的嬗變和更代,裝燒技藝的簡化和成熟,這些循序漸進的變化,使元代龍泉窯逐步形成了獨特的風格。

另一方面,元代龍泉窯更注重生產效益和市場需求,生產更趨規(guī)模化,各窯場產品在市場中的定位也進一步明確。某些窯場專門燒造供擺設、供奉、祭祀、文房等之用的陳設類器物,這類產品用料講究,精工細作,多為上層社會和外銷之用,可代表元代龍泉窯的較高水平。多數窯場則生產以餐飲器皿為主的日用類瓷,這類產品市場需求量大,多為尋常百姓使用,損耗率高,因此工藝相對簡單,質量略遜,價格低廉,但亦不乏精美之作。

元代龍泉窯的胎釉演變

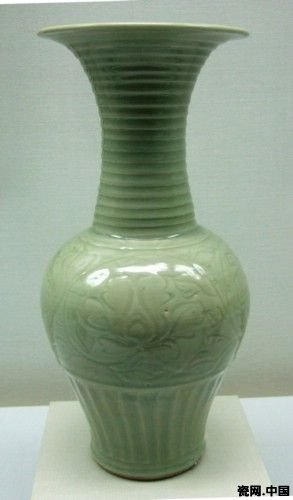

元代龍泉窯是在繼承南宋的燒造技藝的基礎上發(fā)展起來的。元初的產品大致有兩類,一類是精美的陳設類器物,薄胎厚釉,胎質精白細膩,多層施釉,釉色以粉青為主,用瓷質墊餅墊燒,圈足深挖而規(guī)整,足內滿釉,僅一絲露胎著地,多素面,少裝飾,以器物造型和釉色取勝,裝飾多為器物外壁刻劃蓮瓣等。另一類為日用瓷,胎質相對較粗,釉色青翠,有的青中泛黃或泛灰,亦有粉青釉色,用泥質墊餅或墊圈墊燒,圈足底心無釉,亦少裝飾。

隨著市場需求的不斷增大以及大件器物的出現,元代龍泉窯的燒造技藝有了相應的演變。在胎釉工藝上,從在薄胎上多層施釉改變?yōu)橐淮问┏珊裼裕ㄟ^控制器坯在釉料中浸泡時間的長短來控制釉層厚薄。一次性施成厚釉既節(jié)省人力,降低成本,也節(jié)省了時間,縮短了燒成周期。由于薄胎厚釉成品率低,不能滿足日益增漲的市場需求,龍泉青瓷的燒制工藝進一步改進,器胎逐漸加厚,出現了厚胎厚釉。為進一步提高成品率,以及出于器物裝飾的需要,釉層逐漸減薄,出現了厚胎薄釉。元代龍泉窯從薄胎多層厚釉到薄胎一次性厚釉,到厚胎厚釉,直到厚胎薄釉的過程,也正是窯場不斷增多,產量不斷提高,國內外市場不斷擴大的歷程。

如果說粉青色釉代表了南宋中晚期至元代早期龍泉窯產品的正色,那么元代較長時段的龍泉窯產品的正色應該是豆青色。從以粉青色為主到以豆青色為主的過程是和胎質以及釉層的變化同步的。粉青色是厚釉的產物,薄釉層難以再現粉青如玉的風采。胎質的白度降低,加之釉料的些許變化,使釉層稍薄的豆青釉也能呈現如玉的效果。類玉是青瓷的最高境界,從類玉的角度看,豆青釉滋潤如玉的感覺絲毫不比粉青釉遜色。明代陸容就曾在《菽園雜記》中說到“……凡綠豆色瑩凈無瑕者為上,生菜色者次之。”

與南宋中晚期龍泉窯產品的胎質相比,元代龍泉窯產品胎質的白度有所降低,呈灰白色,這說明胎料中摻入了更多的紫金土,提高了胎料中鐵的含量,因此在二次氧化的作用后,器物的露胎部分,如人物造型中的臉、手部位,器皿中的圈足底部及露胎的貼飾等所呈現的“朱砂底”似乎比前朝產品的顏色更深、更明顯。

值得一提的是,在龍泉道太鄉(xiāng)上年兒元代窯址中曾出土“類哥窯”碗一件、盤兩件及部分同類瓷片。與前朝的黑胎開片瓷,即所謂“哥窯”類相比,前朝多為薄胎厚釉,胎質較疏松,胎色黑或黑褐,屬精工細作的產品;而這種“類哥窯”器卻為厚胎薄釉,胎質致密,胎色灰褐,無論胎質和胎色均在黑胎和白胎之間,制作不甚講究,似屬大眾產品。以其中的盤為例,盤高4.5厘米,口徑16.2厘米;釉色灰青,釉層薄,但乳濁滋潤;開細碎紋片,細察之似有“金絲鐵線”;內底飾一道陰刻弦紋,內底心無釉,應為疊燒所致;圈足底部及底心均無釉,呈灰褐色。雖然此“類哥窯”器在已發(fā)現的元代龍泉窯窯址中絕無僅有,但其或許對研究和分析元代龍泉窯從薄胎厚釉到厚胎薄釉的轉化以及歷史上關于“哥窯”的許多懸疑提供了一個線索。