鈞瓷始于唐,初名道玄瓷,后名“花釉瓷”,又名拓釉花瓷和花瓷。這種花瓷由于在黑釉、褐釉,施以呈色不同的釉料,經高溫燒制而泛現出灰藍、乳白色的大塊彩班,或藍、白、綠、灰相間的流紋,形態各異變化萬千,突破了唐代以前單色釉一統的局面。唐代“花釉瓷”和宋代“鈞瓷”有相似之處,據唐人南卓《羯鼓錄》記載“該瓷產于河南魯山”,經故宮博物院1977年三次派員赴河南調查,在魯山段店和禹縣的上白峪發現了唐代窯址。因禹縣是宋代“鈞窯”的故鄉,與唐代“花釉瓷”有著密切的聯系,后被陶瓷史學界稱之謂“唐鈞” 瓷。它是我國迄今發現最早的高溫窯變釉瓷,它以色彩絢麗富于變化而聞名于世,在我國陶瓷發展史上占有重要地位,它與“唐三彩”并稱唐代兩大彩瓷成就,與“密色瓷”“唐三彩”共稱唐代三大名瓷,存世量比宋代五大名窯還要稀少。

根據《中國陶瓷史》記載:“花釉瓷……利用釉的流動,使它出現像窯變一樣引人入勝的藝術魅力;淋漓酣暢,大膽潑辣,似有意似無意,似有表似無形,妙趣橫生,為后來的鈞釉彩斑開啟了先聲。”趙青云、許天申在《鈞瓷的興起及其工藝持片》一文中也說:“唐代花瓷出現,為宋鈞窯奠定了良好的基礎……鈞瓷在北宋成為五大名窯之一是與唐鈞的引導作用密不可分的。”從上述可知,唐代花瓷與宋代鈞窯有淵源關系,是鈞窯的前身。鈞瓷始于唐,已得到陶瓷史學界的公認,并載入史冊。“唐鈞”瓷產于禹州市神垕鎮,因禹州建有夏朝舉行開國大典的鈞臺而得名。自唐宋歷代皇室都把鈞瓷列為皇家貢品,并御封為“神鈞寶瓷”、“奇珍異寶”、“精妙絕品”,一直為皇家御用珍品,直到宋代末期才傳入民間,發展成宋代五大名窯之一。但是,從近幾年公開的報導、資料顯示,“唐鈞” 瓷器,大多為腰鼓、罐、缸、水注類,都是一般民用日常用具,很難與皇室御用精品聯系在一起。因此,“皇室專用唐鈞”只是傳說而已。

在鈞瓷創燒之前,一直是南青北白的瓷業現狀,南方以越窯的秘色瓷千峰翠色著稱,北方以邢窯的似冰類銀著稱,一直是素裹淡妝。到了唐代,因有了唐三彩的絢麗色彩的啟示,瓷業界人士一直試圖有所突破,最終有了黑底潑斑的黑唐鈞瓷誕生。

民間有一種傳說:“唐鈞” 瓷的出現把一位鈞瓷藝人橫空出世密切聯系在了一起,那就是給繪畫奠定基石的巨擎人物——一代畫圣吳道子。唐開元年間,神垕一帶出了個大名人畫圣吳道子,據說鈞瓷就是由他幫助神垕藝人創燒成功的。為了紀念他的功勞,當時的人們便把它命名為“道玄瓷”。(詳見王錫玉、耿花玲編著的《神州之寶——中國鈞瓷》)畫圣吳道子,唐玄宗賜名“道玄”。他辭官退隱回故鄉神垕后,受唐三彩多彩釉和邛窯窯變釉的啟發,幫助神垕民間藝人創制了彩釉配料,并創燒成功一種釉色絕妙、自然天成、玉潤生輝、巧奪天工的高溫寶瓷。正是基于吳道子的神來之巧,一種別具風格的高溫窯變、自然天成的顏色瓷終于誕生了,從此改寫了青白瓷一統天下的局面。當時民間人們為紀念吳道子,故以其號“道玄”而稱為“道玄瓷”。真正將鈞窯定名的當是唐玄宗李隆基,他看到道玄瓷的釉色鮮艷奪目,圖案千變萬化,贊譽曰:“君子之瓷,瓷中君子,惟我獨尊,王者風范”。并改名為“君王之瓷”,簡稱“君瓷”,定為宮廷御用珍品,嚴禁民間擁有。他利用自己豐富的宮廷經驗、結合道玄瓷的特定審美體驗,效仿唐太宗的三鏡為鑒的典例,御封了“精警驚尊”四大特征,昭誥王孫、借此謹行,誥封為“君王之瓷”。(詳見溫劍博《鈞瓷的理念》、《惚兮恍矣,其中有象——鈞瓷審美二論》)并立令“鈞不隨葬”,以示“美妙神絕”。故唐代墓葬出土的文物中沒有鈞瓷蹤影,這也是傳世品稀少的原因。據說唐玄宗李隆基御覽了神鈞寶瓷后,親書立令“鈞不隨葬”,不能像唐三彩一樣作冥品,此說雖然離奇,但從現在出土的大量文物中的確還沒有一件殉葬品, “鈞不隨葬”是不是唐玄宗所立,暫歇不談,但鈞瓷的地位到宋徽宗時,已經不是普通地御用品和一般的文化藝術品了。它被賦予了“王室”的尊貴、“儒家”的治世、“佛家”的大氣、“道家”的通玄。時有“儒門釋戶道相能,三教從來一祖風”之說,一祖便是最高統治者皇帝的祖宗。在宋理學思想的支持下,最高的王室權力象征——鈞瓷,便自然而然地雄踞朝廷,不能入土隨葬,自取滅亡了。

“唐鈞” 瓷世界著名的博物館雖有收藏,但為數寥寥無幾。流傳民間的更是鳳毛麟角,極為難得,歷朝歷代身受藏家的追寵。雖然在“唐鈞”瓷誕生以前就出現了邛窯窯變釉和三彩多彩釉,后來各窯口還出現藍彩窯變釉。但是,它們的視覺效果都不理想,都不能稱為高溫窯變瓷釉。邛窯窯變釉雖燒造溫度較高,但窯變技術和藝術效果還不能同“唐鈞”瓷相提并論。到了宋代,鈞窯瓷得到了蓬勃發展,制作數量上也略有增加,已經發展成為宋代五大名瓷之一,正如歷代藏家流傳的順口溜“家有錢財萬貫,不如鈞瓷一片”,“家有萬金,難買唐鈞”,可見它的珍貴。因有“唐鈞”瓷不入葬的習俗,歷代藏家將其稱為“圣陽之瓷”“圣潔之瓷”“辟邪圣瓷”,所傳世品級少。由于“唐鈞”瓷的出現,預示著唐代瓷業發展到了頂峰,為后來宋代高溫陶瓷的快速發展奠定了堅實的基礎。也正因為唐代出現真正的鈞瓷,才為酷愛瓷器的后周柴世宗提供了作品的理想、欲望——即“雨過天晴云破處,諸般顏色作將來”,成就了柴鈞一家窯的可能;也因此宋代鈞官窯卓立汝定官哥之前。這一理論的成立與否,尚需考古學家進一步論證。

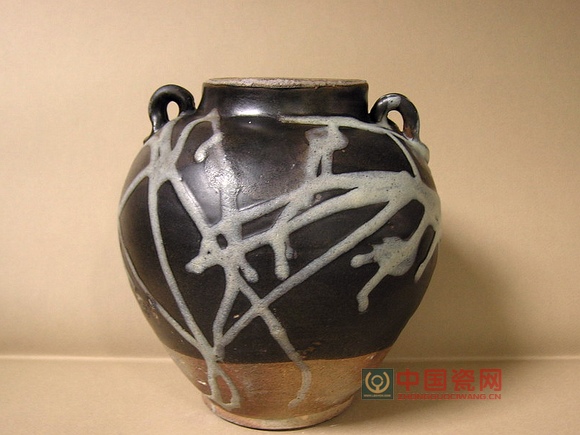

“唐鈞”釉色獨特,以釉致勝,釉色主要以黑色、褐色、黃色為主。由于在黑釉、褐釉、茶葉末釉上,施以呈色不同的大塊彩斑,經高溫燒制而泛現出灰藍、乳白色的大塊彩斑或藍、白、綠、灰相間的流紋,瀟灑自然,瑩潤典雅,形態各異,變化萬千,這與宋代鈞釉有相似之處,因此,陶瓷專家、古玩界稱之謂“唐鈞”。根據《中國陶瓷史》記載:“花釉瓷……利用釉的自然流動使其出現像窯變一樣引人入勝的藝術魅力;淋漓酣暢,大膽潑辣,似有意,也似無意,似有形,也似無形,妙趣橫生,變幻莫測,開啟了后來鈞釉彩斑的先聲”。“唐鈞”的造型豐滿,古樸高雅,體現了唐朝的時代特征,其作品主要包括雙系罐、執壺、注子等,器物有罐、壺、盆、盤、碗、缽等。建國后,禹州市文物管理所,在市區內征集收藏較完整的唐代花瓷10余件,其中定為國家三級以上文物的8件。70年代在萇莊鄉龍福寺和火龍鄉瓦店村出土的兩件唐花瓷注子,北京故宮博物院、上海博物館、魯山文化館、郟縣文化館也收藏做少量較完整的器物。再加之國外藏館和民間藏家手里的藏品,現世的數量不到30件,而完整器也只不過10幾件而已,因此“唐鈞”是非常珍貴的品種。

1977年冬,在神垕鈞窯集中產區下白峪村的趙家發現的唐代花瓷古窯遺址。該窯場面積約3000平方米,窯區內有很多花瓷器殘片、窯具、爐灰等。窯爐上部已坍塌,只有半個窯底,是在平地上深挖的土質窯。靠近窯爐旁泥池內的泥料為淺黃色,主要有拍鼓及各種罐、盤、碗、缽等,胎骨較厚。碗、缽、罐均為平底。釉色以黑、褐居多,也有少數黃色釉。由于受窯溫的影響,彩斑多不規則,有的穩定,有的從器物口部流淌到足部。斑塊有月白色、灰白色、藍色,瀟灑自然,有煙云變化之美感。也有的藍白相間,瑩潤典雅,耐人尋味。在堆積層內,發現有窯具、瓷器殘片和木炭灰,沒有煤碴,也沒有匣缽,系用木柴燒制。此后不久河南禹縣……在小白峪(實為下白峪)也發現了1處唐代瓷窯遺址。在采集的標本中,也有不少腰鼓殘片,釉色班點、形質與魯山段店窯的基本一致。由此得知河南唐代燒腰鼓的除魯山窯外,還有禹縣小白峪窯……提示了鈞窯早期歷史與唐代花瓷有關。”

唐代是中國瓷器發展的一個重要轉折期,瓷器生產規模擴大,一些新的技術和風格開始萌發。花釉瓷就是在這樣的背景下,形成發展起來的。在此之前,花釉瓷基本上是一件作品一種釉色,而唐代燒制的花釉,已經出現了兩種以上的釉色。這種釉色的形成,在技術上分為高溫和低溫兩類。高溫花釉,是在1200度左右的窯內燒成,器身上的釉色是窯變形成的,所以高溫花釉也叫窯變花釉。 (編輯:木木)

唐代花釉雙系罐

唐代花釉執壺

唐代花釉拍鼓