“梅瓶”在中國古代陶瓷研究領域中屬于單一器型,延續時間有千余年的歷史,同時它也是一種造型秀美、受到頗多贊譽的器物。但在目前的中國古陶瓷研究領域中尚未對其起源和造型的演變過程提出系統的看法。本文意在提出“梅瓶”的北方起源說,并通過宋、遼、金、元、明、清出土和傳世的實物進行排比對照,闡述它的起源,對其逐漸南傳的經過進行解釋。與此同時梅瓶的造型也經過不斷進化發展過程,直至清代末期“梅瓶”這個被文人雅士冠予的美譽,才成為人們對這種器物一種約定俗成的稱謂。

一、梅瓶的起源

任何一種藝術品的產生,一般都有一個演變進程,起初人類是為了適應社會生活的實際需要,制造出一些符合生產和生活需求的器具,在經過了一個漫長的歷史進程之后,才逐漸發展變化成被后人賞譽的藝術品。“梅瓶”是一種自宋代以來在陶瓷造型方面比較常見的器物。它以小口、翻唇、短頸、頸肩之間形成近90度的硬折角,瓶腹鼓圓、腹脛瘦長,形成一種體態秀美的造型。對其優美的造型,每當人們談起時,無不津津樂道,贊口不絕。然而正是這種器物,它的產生是與我國少數民族契丹人豐富的想象力和生活實踐有著密不可分的淵源。契丹民族是我國北方少數民族的一支,過著游牧生活。在《遼史》卷三十二《營衛志》有“遼國盡有大漠,浸包長城之境,因宜為治。秋冬違寒,春夏避暑,隨水草畈,歲以為常。四時各有行在之所,謂之捺缽”的記載。他們原居今內蒙、遼河一帶,原以游牧漁獵為生,后因經濟發展,“筑城而居”乘五代之亂“浮掠漢人”引起契丹族的內部分化,加之漢族高度封建經濟的影響,進入了初期文明階段。在唐代就與我國北方漢族和人民多有交往,對唐朝有朝貢,也有沖突,到唐武宗會昌二年(842年),才又與唐朝恢復臣際關系。唐代末年,契丹首領耶律阿保機統一各部日漸強大,于907年即可汗,公元916年(五代后梁貞明二年)稱皇帝,年號神冊,國號契丹,民間或稱大蕃。契丹建國之前,唐昭宗天復二年(902)秋,阿保機率領騎兵40萬侵入長城以南,在今山西、河北一帶掠奪漢人95000多人,駝馬牛羊不計其數,都被趕到潢水(今西拉木倫河)南岸,這些人、畜全部成了契丹的財富。

陶瓷器從它產生的那天起,就成為了與人們生活密不可分的生活用具。“契丹人”正是運用了制瓷技術,生產出一種儲水器,也就是目前被陶瓷界經常稱作“雞腿瓶”的。雞腿瓶:瓶身細高如雞腿,小口、短頸、圓肩、收腹、上粗下細。器身保留有成型時的溝痕,肩部有的刻有類似契丹文的文字。在遼代墓葬中的壁畫上,我們也可以清晰的看到“契丹人”使用雞腿瓶背水的畫面。雞腿瓶設計的初衷是契丹人運輸和儲藏水的工具,因此,它的脛部作成近似于楔形(倒梯形),口部為短頸的翻卷形式,這就為在瓶上系背帶留下伏筆,口部的形式系結不會脫落,脛部的倒梯形可使套在上面的帶扣越往上提越緊。修長的瓶身也符合當時人們用于背水需要,小口裝水不易外灑,長腹碩肩盛水較多。為了增加瓶身的穩定性,雞腿瓶的底足制作得比較厚,給人以沉穩的感覺。筆者曾經去過內蒙古自治區的赤峰市的猴頭溝鄉,那里曾經是著名的遼瓷窯址,缸瓦窯的所在地。在它的附近,曾經發現有遼穆宗(耶律璟)應歷九年(959年)遼駙馬贈衛王蕭婆姑(即蕭室魯)墓,墓室在缸瓦窯附近,墓中出土的瓷器多系此窯的產品,據此可以推知缸瓦窯的始燒年代大約為遼太宗(927年)或遼世宗(947年)間,早于北宋的建國時間(960年)。本人在缸瓦窯調查時,見到過許多雞腿瓶的殘器,這就從另一個側面驗證了遼代雞腿瓶的出現要早于宋代的梅瓶。

二、梅瓶的演變

現收藏于故宮(微博)博物院的唐代邢窯白釉瓶,是一件器型上近似于梅瓶的器物,屬于大口器的一類。另外在唐代的岳州也有一種近似梅瓶的盤口瓶出土。將它們與梅瓶相提并論是否有些牽強,有待進一步的考古發掘結果。

契丹人雖然是我國漠北的一個少數民族,從事著以漁獵為生的游牧生活,但是他們有著自身發展的文明史,創造了自己的文字和生活習俗。在與唐王朝的不斷交往過程中吸取和豐富了他們的文明進程,這種相互交融的過程促進了契丹人的手工制瓷業發展。就陶瓷的生產制作而言, 由于唐三彩的盛行,遼三彩的生產就比較繁榮。同樣唐代北方白瓷生產趨于成熟(如在陜西西安市火燒壁出土的白瓷),遼代白瓷近似于完美。任何一種陶瓷器型的出現是離不開生活的,唐代瓷器多仿制金銀器的器型,遼代則往往根據自己的生活需要生產陶瓷器物,雞腿瓶的出現就說明了這一點。

當“梅瓶”在北宋出現時,還保留遼代雞腿瓶烙印,例如現藏故宮博物院的宋代定窯刻劃梅瓶,1974年河南省鎮平出土的磁州窯白地黑梅瓶,耀州窯青釉刻花牡丹紋梅瓶(上海博物館藏)。它們的肩部雖然較雞腿瓶隆起,但口部、脛部與雞腿瓶十分相象。在宋、遼對峙時期遼代缸瓦窯生產的梅瓶與宋代的風格才十分接近,這就是1974年在遼寧省法庫墓出土的白地褐彩刻花牡丹紋梅瓶。北宋中晚期是陶瓷生產的繁榮階段,在不斷吸取其他民族的先進經驗后,逐漸形成了梅瓶的自身進化和發展,并出現了自己的風格。此時的梅瓶千變萬化,口部變化也比較多,肩、腹的變化也呈多樣化的形式。可以說此時的梅瓶已經完全脫離了早期雞腿瓶模式的束縛,成為一種獨具代表性的造型品種,完成了演變過程。

金代的梅瓶造型繼續保留了北宋初期的北方時代風格,其代表作有:1972年河北省獻縣出土的金代磁州窯“蘆雁圖”梅瓶和現藏上海博物館的金代磁州窯“清沽美酒”梅瓶以及金代扒村窯黑地白龍“正八”文梅瓶。

南宋的梅瓶器型變得短矮,瓶身沒有早期梅瓶修長,肩部也不如北宋時期飽滿豐潤,總體上看此時的梅瓶給人以渾圓感覺。這與梅瓶造型的南傳有著密切的關系,這種造型在被南方的各窯廠接受時,摒棄了北方粗獷偉岸的風格,給人以小巧精悍的感覺。具有代表性的梅瓶有現藏故宮博物院的南宋景德鎮窯影青刻花梅瓶,1972年江西省吉州窯出土的黑釉剔花梅瓶,1979年在浙江省松陽縣慶元元年(1195年)墓葬出土的龍泉窯帶蓋梅瓶。

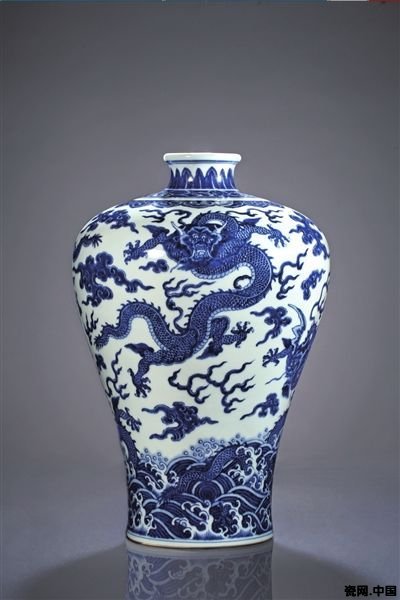

元代的梅瓶造型已經發展得相當成熟,特別是景德鎮生產青花梅瓶為明、清梅瓶的造型延續奠定了基礎。此時的梅瓶又是恢復到北方梅瓶的原有風格,只是肩、腹、足等部位變粗,口部工藝細膩,這一時期的器物以江西省高安窖藏的青花梅瓶與河北省保定市窖藏出土的青花八方梅瓶為代表,同時還有現藏江西省揚州博物館的藍釉白龍紋梅瓶。在造型的變異方面元末明初梅瓶出現特有的圓肩束脛式樣,其代表有現藏故宮博物院的元代龍泉窯刻花帶蓋梅瓶和現藏上海博物館的洪武青花“春壽”云龍紋梅瓶。

明代的梅瓶雖然在裝飾上有釉里紅、青花、紅釉、祭藍釉、白釉、龍泉釉、仿哥釉等,但是此時的梅瓶造型風格雖然在不同時代有一些變化,但總的風格還是統一的。它們包括1957年江西省江寧宋琥墓出土的明洪武釉里紅松竹梅蓋梅瓶、明正統青花梅瓶現藏故宮博物院的宣德款青花纏枝花梅瓶、現藏定陵博物館的明萬歷青花龍穿花蓋梅瓶等。明代梅瓶除了傳世品外,有一大批是從墓葬中出土的,這些梅瓶無疑成為鑒定梅瓶的標型器。

清代的梅瓶基本上是以傳世器出現在我們的面前,此時的瓷器生產多以御窯廠形式生產,并帶有皇帝好惡的色彩,此時的梅瓶造型基本上延續了明代永樂、宣德時期有風格,給人以沉穩莊重,但略帶浮華的感覺。清代的梅瓶一改明代梅瓶肩部圓垂的造型,多以豐肩平直的形象展現在我們的面前。

總之,梅瓶的造型演變經歷了一個漫長的過程,它的出現體現了中國多民族大家庭的風俗習慣與文化內涵的融合。