禪宗對吉州窯存在影響的觀點,最早是蔣玄怡先生提出來的。歐陽希君也指出吉州窯木葉盞與禪茶一道有關(guān)。在向劉新園先生的多次討教中,他也反復(fù)強調(diào)禪宗與吉州窯的關(guān)系。禪宗對唐宋以來的文學(xué)、書畫以及哲學(xué)等領(lǐng)域有著廣泛而深刻的影響,早已引起海內(nèi)外學(xué)界的普遍關(guān)注。那么,禪宗是否對中國古陶瓷產(chǎn)生過影響呢?這是一個值得我們進一步深入思考的課題。

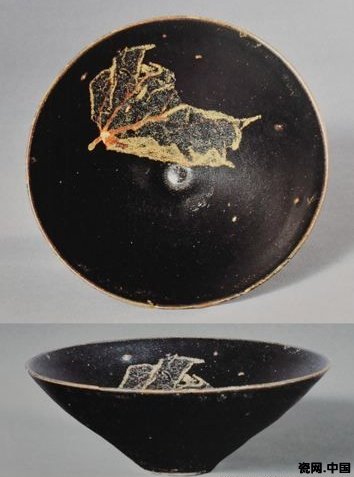

桑葉盞 口徑15.3厘米 楊永德伉儷藏

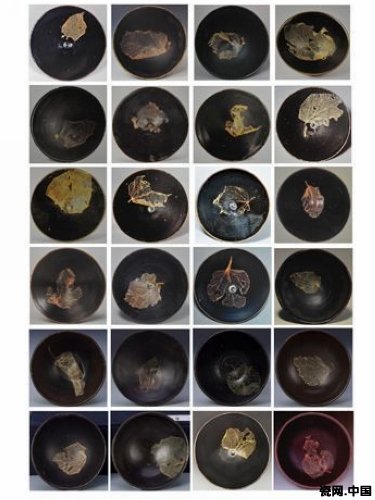

桑葉盞 口徑10.5厘米 1996年江西上饒南宋開禧二年(1206年)趙氏墓出土

桑葉盞 觀葉樓藏

桑葉盞 觀葉樓藏

眾所周知,江西是禪宗五宗七派的共同發(fā)源地,禪宗文化已成為江西歷史文化的重要基因。宋代江西文學(xué)的空前繁榮,就與士大夫普遍流行的禪悅之風密切相關(guān)。不僅如此,禪宗的影響還滲透到了手工業(yè)領(lǐng)域,眾多禪宗寺廟包圍之中的江西吉州窯便是典型一例。宋代的江西,吉州境內(nèi)禪宗寺廟最多,其中廬陵29座、泰和25座。

蘊涵禪理的桑葉

吉州窯瓷器中,給人印象最深刻的產(chǎn)品,恐怕非木葉盞莫屬。木葉盞內(nèi)外壁均施黑釉,按造型可分斗笠盞、束口弧壁盞和深腹盞三種。斗笠盞腹壁斜直、口徑略大,觀葉樓和楊永德伉儷有此類收藏;束口弧壁盞腹壁較深、口徑略小,觀葉樓藏木葉盞和江西上饒南宋開禧二年(1206年)趙氏墓出土木葉盞,即屬此類;深腹盞是吉州窯最為流行的器型,觀葉樓即有此類收藏。

桑葉盞 口徑14.4厘米 日本《特別展中の陶瓷》收錄 日本私人藏品

木葉盞按裝飾可分三葉盞和單葉盞兩類。日本私人藏吉州窯瓷器中有一件特殊的三葉盞,其盞心木葉旁,竟裝飾一條栩栩如生的蠶。盞中木葉邊緣有鋸齒,木葉一側(cè)有明顯裂痕,具典型幼樹桑葉特征。類似的盞,瑞士Baur藝術(shù)館和美國芝加哥美術(shù)館也有收藏。

吉州窯單葉盞,木葉的形態(tài)或舒展、或卷曲、或折疊,極盡變化之能事。關(guān)于木葉之種類,學(xué)界主要有桑葉和菩提葉兩種觀點。菩提樹與桑樹雖同屬桑科,兩者葉片形狀亦較為接近,但菩提葉細長似尾的葉端及光滑的葉邊緣與桑葉顯著不同。菩提樹在我國主要分布于廣東、云南等地,江西并不適宜其生長。而吉州窯所在地江西,南宋時為盛產(chǎn)蠶桑之地。另據(jù)仿燒吉州窯瓷器經(jīng)驗豐富的廖光榮先生相告,經(jīng)過他的多次試燒證實,只有桑葉才能燒出南宋吉州窯木葉特有的米黃色和清晰葉脈,這應(yīng)與桑葉中富含鋅、鐵、銅、錳、鈣等微量元素有關(guān)。由上可知,吉州窯木葉盞之木葉,應(yīng)屬桑葉無疑。

至于為何吉州窯制作木葉盞采用桑葉,南宋詩人陳與義“柏樹解說法,桑葉能通禪”的詩句提供了找出最終答案的線索。眾所周知,吉州窯盞的主要功能是飲茶。從唐懷海禪師制定《百丈清規(guī)》始,飲茶遂被納入佛門清規(guī),并逐漸形成一套莊重的寺院茶禮。唐末五代,“飯后三碗茶”已成為吉州禪寺普遍流行的“和尚家風”。宋代釋道原《景德傳燈錄》卷第十二載僧人問吉州資福如寶禪師:“如何是和尚家風?”師曰:“飯后三碗茶。”茶與禪的關(guān)系已達到“茶禪一味”的境界。至南宋時,禪茶在整個社會的滲透與普及極大地提高了禪茶文化的美學(xué)境界,茶器美學(xué)品格的提升也不例外,吉州窯桑葉盞就是這一背景下的產(chǎn)物。而“能通禪”的桑葉盞的設(shè)計,或有可能就是禪僧或參禪的士人所為。永和鎮(zhèn)吉州窯即處于諸多禪寺包圍之中,本覺寺更與窯場完全融為一體。此外,窯址中還發(fā)現(xiàn)“本覺”“慧”“太平”“弟子蔣子通”等寺院定燒的標本。由此可知,吉州窯工與禪寺交往甚密,其瓷業(yè)生產(chǎn)極易受到禪僧需求和審美的影響。當然,充滿禪趣的桑葉盞的燒制,最終離不開窯工的反復(fù)實踐才能成功。

不過,從吉州窯三葉盞與晚唐五代漏花木葉紋枕風格相似的情況,也不排除其同時受了唐代木葉裝飾的啟發(fā)。還有一個值得注意的現(xiàn)象是,吉州窯單葉盞裝飾的多為枯死、殘破的桑葉。這種裝飾于靜穆漆黑釉面上的殘葉,不僅其裝飾意境極富禪趣,而且與著名的禪宗公案——“體露金風”所蘊涵的禪理也頗為相合。公案載,有僧問云門禪師:“樹凋葉落時如何?”云門曰:“體露金風”(《五燈會元》卷十五)。本則公案借“樹凋葉落”,暗喻妄念、煩惱已斷的清純心境。而“體露金風”,則好比歷經(jīng)苦行的禪者,在脫卻身心的一切煩惱妄想之后,進入真空無我的“身心脫落”之境。由此看來,吉州窯盞上看似殘破的桑葉,其中卻蘊涵著深刻的禪理。宋白楊法順禪師“金風體露復(fù)何言?大道從來絕變遷。一葉飄空天似水,臨川人喚渡頭船”一詩,給了本則公案一個絕佳的注解。其中“一葉飄空天似水”一句,頗能契合吉州窯桑葉盞盛滿茶水后倒映天空給人的視覺感受。

桑葉盞 口徑15.1厘米 美國芝加哥美術(shù)館藏

花中禪友——薝葡

吉州窯瓷器中,有一類人們習稱的剪紙漏花梅花紋盞。此類盞外壁多施黑釉,造型分斗笠盞和弧壁盞兩種。日本東京國立博物館和楊永德伉儷均有此類收藏。劉新園先生認為,此類盞中所謂“梅花”,實為花中禪友——薝葡(卜)。薝葡,原產(chǎn)印度,釋迦牟尼成道時,其背后即有此花。宋人所稱之薝葡,已非印度所產(chǎn),而是中國化的薝葡,又稱梔子花,花瓣六出,與五瓣梅花明顯不同。吉州窯薝葡裝飾尚有海外所見梅瓶、罐等器類。

類似吉州窯盞的薝葡裝飾,最早見于唐代纈染印花絹上。新疆阿斯塔納墓葬中至少見有兩種類型的纈染薝葡絹。北京故宮博物院藏南宋《大儺圖》中人物衣飾上也有薝葡圖案。

唐宋以來薝葡紋的流行,均與禪宗的影響有關(guān)。從唐王維《六祖慧能禪師碑銘》“林是旃檀,更無雜樹。花惟薝卜,不嗅余香”可知,薝葡在禪林中的地位之高。南宋王十朋(1112~1171年)《薝蔔》“禪友何時到,遠從毗舍園,妙香通鼻觀,應(yīng)悟佛根源”一詩,更將其直呼為“禪友”。南宋詩人董嗣杲《梔子花》中又有“芳林園里誰曾賞,薝卜坊中自可禪。明艷倚嬌攢六出,凈香乘烈裊孤妍”之句,詩中不僅點明梔子花即“明艷倚嬌攢六出”的薝葡,而且同樣可看出薝葡與禪的密切關(guān)系。尤其重要的是,與吉州窯隔江相望的凈居寺及“禪林清規(guī)”發(fā)祥地百丈寺,均出土了薝葡盞殘片。據(jù)劉新園先生相告,凈居寺出土的薝葡紋盞由寺中嚴首和尚提供。百丈寺與薝葡紋盞殘片伴出的瓷片中有墨書“眾寮”,可知出土瓷片之地為“眾僧依止之寮舍也”。這些都是禪宗文化影響吉州窯瓷器生產(chǎn)的重要證據(jù)。

釉繪與禪宗墨戲

觀葉樓藏品中,有兩件釉繪梅梢月紋黑釉盞。兩盞之梅月,雖逸筆草草,卻頗具樸拙傳神之妙,呈現(xiàn)出一幅超凡脫俗的意境,與禪宗墨戲的代表——南宋參禪畫家梁楷的減筆畫有著共通的筆墨神韻。其中一盞的梅月之上,復(fù)施一層薄薄的淡褐色釉,呈現(xiàn)出一番夜色朦朧的梅月景致。這一技法,竟與梁楷《疏柳寒鴉圖》以暈染的淡墨來烘托蕭瑟冬季中霧靄的手法驚人相似。禪宗墨戲遵循“以意為主”的創(chuàng)作理念,“簡淡”便成為禪僧乃至參禪士人所追尋的最高藝術(shù)境界。吉州窯這一繪畫風格的形成,當與南宋禪宗墨戲的影響密切相關(guān)。

此外,梅月題材本身,最初也是禪宗影響下的產(chǎn)物,如“墨梅”便起于禪宗內(nèi)部的墨戲。在禪宗繪畫中,墨梅甚為流行,以此參禪的僧人甚多。

吉州窯瓷器中,還有一類以隨性揮灑的釉彩線條,或以手指隨意彈灑形成的釉斑為裝飾的黑釉盞。美國克利夫蘭藝術(shù)博物館以及觀葉樓、兩慶書屋等均有此類收藏,造型有盞、花口瓶、罐、三足爐等。此類裝飾手法在唐代花瓷上已有應(yīng)用,其在吉州窯茶盞上的再度流行,應(yīng)與當?shù)厣詈竦亩U宗文化傳統(tǒng)有關(guān)。禪宗以“無所矯飾,渾然天成”為至高境界,這一觀念已廣泛融入唐宋以來的寺廟建筑、園林、詩詞、書畫藝術(shù)之中,與禪僧生活關(guān)系至為密切的茶盞,更易受其影響。吉州窯隨性揮灑的釉彩線條,與梁楷簡筆人物畫中的線條有著共通的禪趣;而率性十足的釉斑,也與禪宗審美生動活潑的氣韻頗為相投。值得注意的是,在川草堂收藏一件吉州窯黑釉描金山水詩文碗殘器,以描金繪山水、明月,內(nèi)壁書唐船子和尚德誠禪師(820~858年)《歸棹歌》“夜靜水寒魚不食,滿船空載月明歸”之句,這是禪宗影響吉州窯裝飾的又一重要證據(jù)。

禪茶之盞

以往學(xué)界普遍認為,吉州窯茶盞的大量生產(chǎn),是順應(yīng)宋代斗茶風習的產(chǎn)物,或與當時流行的點茶法有關(guān)。但細加考慮,卻并非如此。吉州窯茶盞中,除桑葉盞等少數(shù)為黑釉外,多數(shù)盞的內(nèi)壁黑釉之上還施加了一層棕褐色的窯變面釉,并輔以漏花、釉繪等為飾。這類盞的色澤或裝飾,顯然都不符合斗茶“茶色白,宜黑盞”的要求。而且,吉州窯茶盞內(nèi)多有形色各異的裝飾,用其盛用斗茶和點茶之乳濁狀茶湯,茶盞中的圖案便顯得有些多余。從目前掌握的證據(jù)來看,吉州窯盞心帶有圖案茶盞的流行,應(yīng)與草茶在江南禪寺和民間的普及,以及由此帶來的飲茶方式的改變有關(guān)。

草茶早在北宋時期的江浙、江西就已盛行。歐陽修(1007~1073年)《歸田錄》云:“蠟茶出于劍、建,草茶盛于兩浙。兩浙之品,日注為第一。自景祐(1034~1038年)以后,洪州雙井白芽漸盛,近歲制作尤精,囊以紅紗,不過一二兩,以常茶十數(shù)斤養(yǎng)之,用辟暑濕之氣。其品遠出日注上,遂為草茶第一。”據(jù)滕軍女士對北宋沈括《本朝茶法》嘉祐六年(1061年)榷茶統(tǒng)計的考察發(fā)現(xiàn),幾乎當年所有產(chǎn)茶區(qū)都有草茶生產(chǎn)。隨著草茶的普及,飲茶方式也有所改變,北宋已有將草茶直接煎飲的方式。而且,近年陜西藍田北宋金石學(xué)家呂大臨家族墓地出土的銅渣斗與缽上有完整茶葉的殘留,為北方地區(qū)煎飲草茶提供了直接證據(jù)。

宋室南遷后,草茶更是盛行一時。從南宋大量歌詠煎煮草茶的詩詞中可明顯感受到這一變化。更值得注意的是,楊萬里(1127~1206年)詩中有“茶甌影里見山光”(《寄題肖邦懷步芳園》)和“古松將影入茶甌”(《顏幾圣招游裴園》)之句。因點飲和斗茶的茶湯均為乳狀,不可能有自然景物的倒影,故知楊萬里所吟詠的茶,一定是煎煮的透明茶湯。盛以這樣的茶湯,圖案形色各異的吉州窯茶盞才能展現(xiàn)其獨特的風韻。

煎飲草茶方式的流行與普及,寺院禪茶的推動功不可沒。宋謝深甫《慶元條法事類》卷二十八載:“品官蠟茶草茶各,玖品三斤,捌品以上陸斤,僧道草茶壹斤。”可知南宋慶元年間(1195~1200年)已出現(xiàn)“僧道草茶”的專用稱謂,說明草茶已成為僧道日常生活的必需品。從記載也可看出,蠟茶主要還是各級官員的專享,而草茶伴隨著新的煎飲方式的流行也為各級官員所接受。

綜上所考可知,南宋時,以煎飲方式為特色的草茶,已成為寺院禪茶之主流,并逐漸被士人階層和大眾所接納。如果說建窯黑釉盞是因適宜團茶之斗茶、點飲方式而流行的話,那么吉州窯各式帶有圖案茶盞的風行,則是為適應(yīng)新興禪茶要求茶湯透明的煎飲方式而設(shè)計。