陶器的形成,源于對火的應用和對粘土的認識。火在生產活動中的長期使用,使古人逐漸發現成型的粘土經火燒后異常堅硬而且耐水性強。自此,陶器便成為了人類生活中的必需品。

彩陶是新石器時代晚期出現的一種手制陶,它不僅是制陶藝發展到一定階段的產物,也是當時人們某種情感、觀念和精神的體現。從目前的考古發掘看,我國的彩陶出土量很大,分布地域很廣,各類彩陶文化幾乎遍及整個中華大地,從東到西,從北到南,像張網縱橫交錯。它東至浙江河姆渡文化、良渚文化、山東大汶口文化,直到龍山文化及東海峪遺址;西至黃河源頭附近區域、仰韶文化、大地灣文化;南邊有石峽文化、曇石山文化;北有遼寧、內蒙古的紅山文化等。如此眾多的彩陶文化遺址,匯聚成了我國龐大的陶器博物館。

我國最西部的彩陶文化是新疆伊犁河流域文化。新疆地區出土的陶器頗具特色,尤其是彩陶紋飾風格獨特,自成一派。某些紋飾雖然受到甘、青地區的影響,甚至借鑒了西方紋飾,但是新疆彩陶紋飾仍然保持本土特色。尤其是揮灑自如的幾何紋,巧奪天工的物我融合,使抽象的圖案紋飾與陶器的立體空間交匯的質樸無華,這一切展現出先民創造的富有生活氣息的、魅力無窮的紋飾模式,為后世開拓了令人心醉神迷的審美空間。

新疆伊犁河流域的彩陶文化屬于早期鐵器時代文化,年代大約在公元前1000~公元元年。它是我國與中亞地區相鄰最近的彩陶文化,在地緣上兩者同屬廣義中亞的范疇,從理論上講應當存在著密切的關系。尤其是與費爾干納盆地的楚斯特彩陶文化有著很多相似之處,但絕不雷同。

伊犁地區出土的上百件精美彩陶,主要分布在昭蘇縣夏臺墓地、新源縣黑山頭墓地、察布查爾縣索墩布拉克墓地、特克斯葉什克列克墓地和恰甫其海墓地、尼勒克縣窮科克墓地和奇仁托海墓地、尼勒克縣加勒克斯卡茵墓地等。從這些彩陶的形制看,有高頸壺、梨形罐、彩陶杯、彩陶缽等,其中尤以無耳、圜底的彩陶器最多且最具地方特色。彩繪多為紅色陶衣紅褐色彩或黑彩,少數施淺黃色和白色陶衣。紋飾以幾何紋為主,主要有三角紋、斜線紋、網格紋、棋盤紋、杉針紋等,另外還有逗號形紋、垂帶紋等。伊犁是一個水草豐盛,是馬背民族游牧的好地方。這些彩陶的發現,有助于了解游牧民族的生活習慣和愛好,揭示出其生活中的一個側面,具有一定的歷史文化背景。彩陶表面連續性的幾何紋飾,它充分運用線的特征,把曲線、直線、折線等組合在一起,上下連續,給予躍動的視覺感受,再加上粗、細線的變化,使紋樣頗具生氣。前后上下的連續并不是重復,而是線紋豐富的審美內涵,更顯示出作者對于大自然獨具慧眼的觀察力,從而創造出高于生活自然形態的抽象紋飾,給人以更為含蓄的內在美。游牧人情趣所致,使幾何紋生動而不呆板。

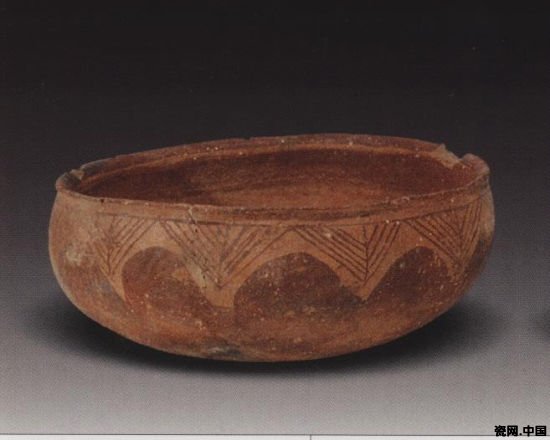

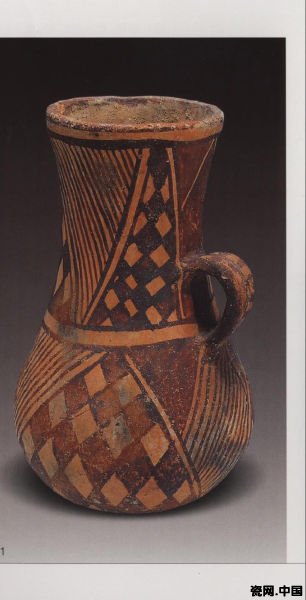

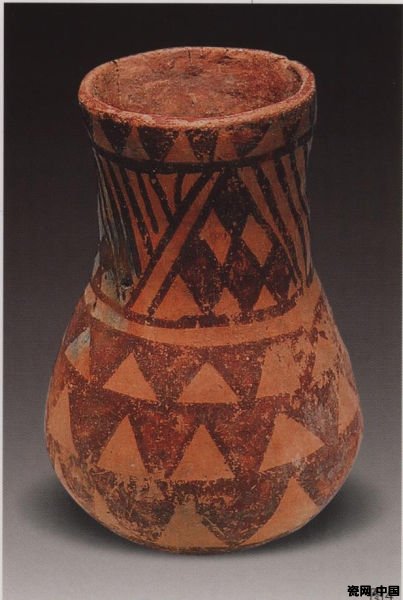

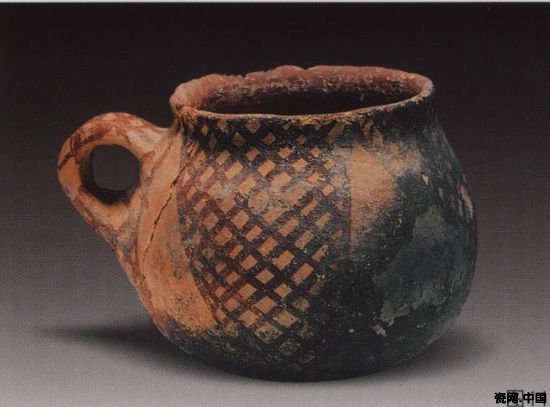

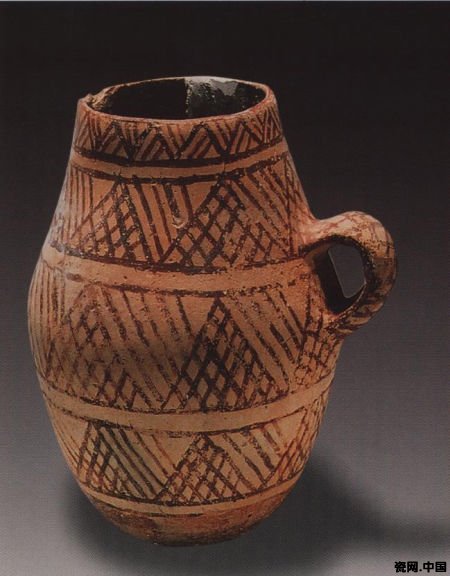

新疆伊犁地區的彩陶紋飾,與其地域生態環境有著密切聯系。北疆山區面積很大,天山以北的崇山峻嶺中,那高大挺拔的雪嶺云杉,連綿數公里,體現了大自然的雄厚氣魄。例如,出土于察布查爾索墩布拉克墓地的彩陶缽(圖1),其紋飾即是云杉的松針為主線的杉針紋。那葉如針的衫紋,展示了其內在生命的張力,作者巧妙的安排枝葉相連的關系,提取自然中抽象、象征的意蘊,寄托著作者對自然的豐富情感,使杉針紋顯得端莊典雅。陶缽的下半部,繪出波狀起伏的山脈紋,襯出杉樹的自然環境、氛圍與流動的線感。致使整體構圖相交融匯,色線生動,余韻無窮,顯示出情景交融的絕妙境界。而尼勒克縣吉林臺墓地出土的高領單耳彩陶壺(圖2)、彩陶壺(圖3)和單耳彩陶杯(圖4)的線紋富于變化,不難看出作者注重的是其裝飾性。尤其是這件高領單耳彩陶壺通體紅衣紅彩,規整的棋盤格紋和整齊的線紋交錯搭配,紋飾變化多樣,層次感很強。

此外恰甫其海墓地出土的彩陶的形制很特別,彩繪的紋飾規整高雅,不難看出作者工筆干凈利落,如(圖5)所示,這件單耳彩陶壺收口鼓腹的形制,加上網格紋、線形紋的彩繪紋飾使得整件器物顯得古樸淡雅,似乎透過它能看到當時作者優雅安靜的心境。

其實,伊犁河谷出土的各類彩陶很多,它們的主人可能是活躍在伊犁草原的塞人、烏孫人、突厥人等,這些都為我們更深一步的研究工作展開了更廣闊的領域。彩陶上的紋飾,以富有意匠的裝飾構成和裝飾形式美法則的應用,以穿插有致的裝飾線條和合理的裝飾部位,使彩陶的造型更富有美感,更加襯托出造型的藝術魅力,使彩陶的實用和審美功能都得以充分體現。從它們的精美程度我們不難看出當時豁達的游牧者們細膩的一面。