1949年新中國成立后,因為各種內政外交活動的需要,經常性地舉行不同規格的國宴,款待國際友人,但由于長期戰亂,國力極為疲弱,以致于在建國之初,居然找不出一套能夠代表國家形象的宴會用餐餐具,這著實令很多人覺得臉上不光。

1952年,時任政務院副總理兼中央文教委主任的郭沫若向中央提出了組織生產建國瓷的建議,他提出:“中國是瓷器之國,新中國成立后,就應鮮明地表現新中國的歲月,應該把歷史上好的經驗總結出來,創制新中國的國家用瓷與國家禮品瓷。”

這一建議呈送政務院后,很快得到周恩來總理的支持,并做出了親筆批示,責成日用瓷科研和美術設計方面的專家組成“建國瓷設計委員會”,就“建國瓷”方案進行研究和商討。

1952年2月,由輕工業部牽頭,鄭振鐸任主任、江豐和張仃任副主任的“建國瓷設計委員會”正式成立。經過幾次會議后決定,“建國瓷”由中央美術學院實用美術系陶瓷科擔任設計工作,景德鎮、酆陵、宜興等陶瓷產區負責制作。

時任中央美術學院院長的徐悲鴻對這一工作十分重視,曾專門給尚在清華大學任教的高莊等人寫信說:“倘能請到高莊先生來主持中央美院陶瓷科,我想在三年內可以陸續完成現有之理想……我們試制(創作)新中國瓷,可由國家定制,尤要在民間普遍燒制。”

徐悲鴻的一腔熱忱感動了高莊,后者很快應邀加入到了設計隊伍。1952年10月,中央美術學院擬定了一份建國瓷設計委員會名單給輕工業部,主要包括:鄭振鐸、江豐、張仃、沈從文、梁思成、林徽因、祝大年、高莊、梅健鷹、龐薰琹、雷圭元、徐振鵬、鄭可、齊燕銘、陳萬里、張光宇、蔡若虹、王遜、鐘靈、張正宇等人,評審工作則由鄭振鐸、王朝聞、沈從文、華君武等人擔任,終稿由周恩來親自審定。陣容之強大,前所未有。

建國瓷到底要設計成什么樣子,一直是困擾設計人員的一個大難題。

1949年中華人民人民共和國成立后,宴會與慶典用餐一度成為一個尷尬的問題,在以西餐為主的官方慶典中,主要應用各式各樣的酒店餐具,而中餐則又遵照清代宮廷的規格,這在外人眼中,極不協調。假如在國宴上,仍舊沿用清朝的那一套,明顯不合時宜,建國瓷的設計應該和國旗、國徽一樣,反映無產階級新政權的雄心壯志和中國從長時間的戰爭中恢復過來后朝氣蓬勃、煥然一新的現實。

拍攝于1951年,齊國瑞(前排左一)、張守智(前排中)、 金寶陞、施于人未出現在照片上,照片由張守智提供。

為了解決這個問題,以中央美院副教授祝大年為首的教員和以班長施于人為首的四位大二學生一起合作,開始研究設計能代表新中國的中式和西式餐具。

設計人員來到享有盛名的傳統飯莊翠華樓調研,以便對餐具的配置標準和容積規格有一個清晰的認識。翠華樓仍在沿用依照慈禧太后喜好的類型而制定的餐具式樣,裝飾的圖案被稱作“萬壽無疆”。飯莊中的一些廚師有過在清朝的宮廷中侍奉的經歷,他們能夠分別描述出種類龐雜的各種盤碗杯碟曾經的用法。清宮中特別喜好使用小的碟子,因為要從各種不同的多汁菜肴中盛出一些來品嘗,它們最適合不過了,而所有的碗都是帶蓋的,在精細而豐盛的皇家宴會從容進行的漫長過程中,它們可以多少保證食物的溫度。

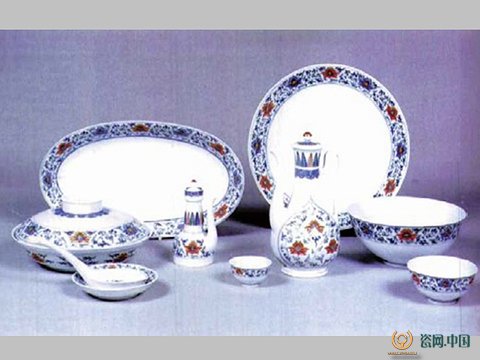

建國瓷國宴用瓷

因為國宴的時間要比皇家宴會短很多,周恩來要求設計人員簡化新的國宴瓷,并去掉繁瑣鋪張的成分。國宴上,每個餐位需要擺放的餐具只有少數幾樣。清宮里標準的碟子直徑為三英寸,而建國瓷將其增大至五英寸,并且增加了一種直徑七英寸的盤子。對于西式餐具的規格,則參照當時北京飯店使用的整套餐具。

建國瓷國宴瓷,清華大學美術學院收藏。

1952年年底,由教師和學生組成的設計團隊提交了多種多樣的中式和西式餐具設計方案。周恩來做出了最后的決定:采用青花斗彩牡丹穿枝紋飾餐具作為中式餐具樣式,青花海棠紋飾餐具作為西式餐具樣式。

圖樣設計工作完成之后,1952年底,委員會分派高莊帶領由祝大年、梅健鷹等人組成的中央美術學院實習組來到了景德鎮,考察陶業的現狀和歷史情況,為下一步的燒造工作夯實基礎。與此同時,由周恩來親自協調,自故宮博物館珍藏的歷代名瓷中挑選了一千多件珍品也一同被送往景德鎮,供專家們參考。

高莊,原名沈士莊,上海劉行人。1927年畢業于上海中華藝術大學,曾在江西陶業管理局研究陶瓷藝術,后入清華大學任教,對圖案設計、模具造型、木刻版畫等都有非常深厚的造詣。今天我們熟知的國徽圖案便是他的杰作。這樣一位著名的設計師加入到建國瓷的制作隊伍中來,加之他對景德鎮陶瓷又較為熟悉,真是莫大的榮幸。

高莊一行到達景德鎮后,于大蘇家弄一號設立了一個辦公室,又在景德鎮政府的支持下,從全市各個工藝美術社和瓷廠內抽調了三十多位在彩繪、成型及顏色釉配制方面卓有影響的老藝人如如王大凡、王步、魏庸生、潘庸秉等人以及王錫良、張松茂等有培養前途的青年組織學習和培訓。

此時正值輕工業部和文化部下達組織赴蘇聯及東歐社會主義國家展覽瓷的任務,新老藝人們得知這一消息,心情振奮,決心要創作出一批好的作品,為國家爭光。不久,年逾七旬的老藝人吳龍發便繪制出了一塊尺八青花大圓盤,獲得了專家的一致好評。

同時,為了恢復一些失傳卻極為珍貴的顏色釉及制坯技術,在輕工業部統一協調下,又組建了“建國瓷坯釉研究組”,經過一段時間的技術攻關,釉里紅、窯變花釉、鈞紅、祭紅(郎窯紅)、美人醉(桃花片)、霽紅、天青等七種失傳的顏色釉獲得了成功,并且能夠與歷史上的最高水平媲美,同時還研制心藍花釉、孔雀藍、仿宋鈞三種色釉。

1953年1月,輕工業部在北京召集了中央有關部門和專家舉行建國瓷座談會,邀請了景德鎮方面的七個人參加,會議結束時,決定在景德鎮設立“建國瓷制作委員會景德鎮分會”,專門負責瓷器燒制工作。同時委派工作組織經驗極為豐富的趙淵為景德鎮市委書記,全力配合中央“建國瓷”的制造。

趙淵上任景德鎮市委書記后,立即組織黨、政、工、團各方面力量,于1953年3月13日正式組建了“建國瓷制作委員會景德鎮分會”,由市工商局局長崔云樹為主任,傅德鑫、余昭華、曾樸為副主任,潘庸秉、段茂發、方伯卿、王步、周日暉、洪炎喜為委員,后又決定建國瓷樣品彩繪由王步、任庚元、方伯卿三人負責,其他如黎浩亭、王曉帆、吳成仁、葉冬青、施爾才、聶清泉、程子旭等人全力配合中央專家進行技術攻關。

科研專家與美術專家通力合作,一道又一道的難關得到解決,現在,就要進入燒制階段了,這是最為關鍵又最為令人期待的環節,后來的學者們極為細致的復原了這一過程:

建國瓷在三、四十個作坊里手工制成,每個作坊中大約有十名工匠。餐具先在輪盤上拉坯,然后放置一天進行干燥。為保證不同的作坊生產的瓷器形制相同,在毛坯的硬度接近于皮革的硬度時,會將其壓入模具。所有的裝飾都以手工繪制,需要繪制的圖案被設計拆分得很簡單,保證處于容易繪制的參數范圍內,在狹窄的、寬度僅可以容納運送瓷器的手推車和扁擔的景德鎮許多里弄巷子中,學生們往來穿梭,從大蘇家弄的辦公室到各個作坊協調瓷器的制造。

就這樣,首批超過三萬件建國瓷被燒制了出來,排放在天主堂中,以便進行挑選,最終,成色、質量各方面最為上乘的瓷器被精心挑選出來,送到了北京中南海,從這一刻起,新中國擁有了真正屬于自己的國宴瓷。

1953年10月1日,英文期刊《人民中國》(People’s China)宣稱景德鎮的瓷器生產得到了復興。文章并沒有提及作為該事件誘因的建國瓷,而是聚焦于1953年10月開始的對15世紀明代瓷器的仿制生產。文章報道稱,景德鎮高質量瓷器的年產量已經攀升至兩千萬公斤,據估計其數量達一億四千萬件。雖未言明專家們的最初任務,但文章說到,“專家們被派往景德鎮,與工匠們一起討論如何在質量上和圖案上對瓷器進行改進,以及如何吸收中國傳統陶瓷藝術的精髓。陶瓷藝術家們引進了兩千多種新的圖案,其中很大一部分出色地反應出新中國的勃勃生機。”

幾天之后,建國瓷在北京故宮博物院保和殿舉行預展,觀者如云,景德鎮瓷器的新面貌、新氣質和新形象給人印象最深。

根據后來的統計,建國瓷的設計制作從1952年10月開始到1954年9月結束,歷時三年,全國共計生產七萬多件,而景德鎮入選的便有兩萬四千五百多件,占全國產瓷區的三分之一,成績最為突出,它們包括中西餐具、茶具、咖啡具、煙酒具、花瓶、花盆及其他日常用具和紀念禮品等,其中青花斗彩瓷可與明代成化和清代雍正斗彩相媲美,整體上器型規整、霸氣,構圖飽滿、和諧,具有濃郁的中國民族藝術風格特色,從中可以清晰地看見新中國朝氣蓬勃、奮發向上的精神風貌。

建國瓷制作工作接近尾聲時,政務院、輕工業部和文化部開始組織這些精品瓷器遠赴國外進行展覽,從1953年起,景德鎮瓷器先后在蘇聯、保加利亞、瑞典、德意志(萊比錫)、蒙古等國展出;1954年在蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克、德意志、羅馬尼亞、印度、緬甸、敘利亞等十四個國家展出;1955年在蒙古、朝鮮、瑞士、英國、法國展出。1954年緬甸總理吳努在參觀展覽后寫給駐緬大使姚仲明的信中稱贊:“給我特別深刻印象的是構成展覽會中最出色的、獨一無二的效果的一些瓷器。我認為,它們式樣的精巧和色彩的調和是無與倫比的。”

這些無以倫比的瓷器讓全世界人民從一個側面了解了博大精深的中國文化,與此同時,也使他們產生了向往之情,其最直接的表現,便是在接踵而來的社會主義技術合作中,瓷器成了對方的必選項目。