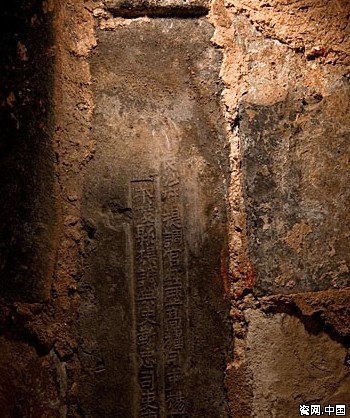

天心區南湖片區北部1日拆遷時發現青色的窯磚上刻著一行行繁體漢字

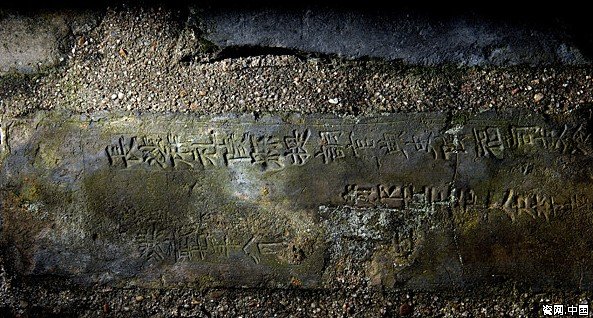

長沙府提調官經歷高耀司吏楊X書并茶陵縣提調典史靳忠司吏曹中

“長沙府提調官經歷高耀司吏楊X書并茶陵縣提調典史靳忠司吏曹中……”天心區南湖片區北部1日拆遷時發現大量刻有上述字樣的清代窯磚,拆遷工程指揮部和拆遷戶表示無償捐給天心閣。天心閣管理處相關負責人表示,將拆除的古窯磚暫時保存起來,以備天心閣擴建工程正式啟動時派上用場。

民宅拆遷拆出大量古窯磚

“瞧,這些青色的窯磚上刻著一行行繁體漢字,它們會不會是民國初年長沙舊城墻拆除時散落的窯磚。”1日上午,天心區南湖片區北部拆遷指揮部正在對人民西路松柏里 28號一棟房屋實施拆除。當房屋拆到剩下的西向和南向兩堵舊墻時,不知是誰脫口而出一句話令拆遷工人停下了手中的活。

“提調是清代設立的臨時機構,相當于處理臨時事務的職位,而不是官位。”經中國文物學會歷史文化名樓專業委員會理事馮建平考證,鑲嵌在市民住房墻壁上的這些窯磚是清代制作的窯磚,而非明代制作的窯磚。因為明代沒有設提調這個臨時職位,到了清代才設立的。另外,我國在窯磚上刻官窯印始于明代,但大量盛行還是在清代。

為什么會有大量窯磚鑲嵌在市民住房上的墻壁內呢?馮建平說,民國初年長沙拆除古城墻,鑲嵌在市民住房上的清代窯磚,絕大多數都是民國初年拆除古城墻時散落的。

天心區南湖片區北部拆遷指揮部拆遷科負責人涂本堯獲悉后,立刻趕到現場指揮保護,并與天心閣管理處取得聯系。拆遷戶朱力三介紹,房屋是1958年時父輩從別人手中買過來的,住了整整50年都不知道,原來墻壁里還藏著古董。他表示,不管鑲嵌在墻壁里的窯磚有多值錢,都將無償捐獻給天心閣統一保護。

窯磚將用于未來天心閣擴建

“清代窯磚燒制技術已達到了爐火純青的地步,現在想仿造也難得燒出來。”天心閣管理處副主任王凱民說,目前一般的窯磚燒出來后都比較粗糙,用鋼刀切開更是“斷垣殘壁”,而清代窯磚并非選用一種泥土,應該是多種泥土混合物,切開后的斷面細膩而整齊。

那么,這些曾經散落了半個多世紀的窯磚收集后將怎樣處理呢?“燒得好的窯磚耐久性比水泥還好,甚至幾百年上千年都沒有問題。”王凱民說,根據天心閣景區擴建規劃,現有的天心閣將來要擴大兩倍,擴建時需要大量的古窯磚。此次發現的窯磚大約500余塊,拆除后將放在室內保存,供未來天心閣擴建或城墻修繕時用。長沙舊城區如發現明清時期古窯磚,天心閣還將統一收集保存。

天心閣文物科副科長沙偉介紹,工人們正在清理已經拆除的磚頭和渣土,鑲嵌著清代窯磚的兩堵墻還完好無缺。目前天心閣管理處已安排專人看管鑲嵌在古城墻內的清代窯磚,明后兩天將組織專人從上往下一塊一塊拆除。

相關鏈接

窯磚上刻名字防“豆腐渣”

為什么這些窯磚上刻有大量的名字呢?馮建平說,這些都是作為城墻磚的官窯印,相當于官窯和責任制。誰建的誰負責,驗收時一眼就可以看出窯磚是哪些人制作的,質量如何。

此前,長沙市天心閣管理處文物科副科長沙偉也解釋稱,磚上刻字,“一說為商標,二說為責任制”。沙偉說,古代砌房磚頭都是裸露在外,磚頭上刻的字就像現在的商標。

古代建公用設施,磚頭都需要定制,說明出處,刻有“咸豐二年官民捐修”字樣的青磚主要記錄當時城墻修建時的年號和出處;青磚上刻的人名可能是燒制青磚的責任人;明清砌房用磚都出自官窯,有地方官府、官窯印、官名字樣。此外,還有少部分刻有“東下”、“東中”等字樣的青磚,主要表明建筑的方位。

在天心閣古城墻上,有不少刻著不同字樣的磚,有的注明是官民共建,有的寫著某鹽局等多個部門合建,有的則是某某草民捐獻……主要分為3個部分。一部分刻有修建年月,一部分刻有人名,還有一部分刻有官名官窯名。

1月7日,天心閣內,發現一塊明洪武七年青磚,上面的字跡清晰可見。

長沙最古老城墻磚636歲

2010年1月7日,天心閣古城墻上發現了一塊明朝洪武年間的窯磚,經過歲月的風吹雨打,磚上布滿了青苔,依稀可見“長沙府禮陵縣提調官典史陳福”字樣,落款為“洪武七年八月”。距今已有636年。根據青磚上的字樣,青磚出窯時間在明洪武年間,“長沙府禮陵縣提調官典史陳福”則說明磚窯的出處。

這塊青色窯磚鑲嵌在古城樓炮臺附近,大小和其它青磚差不多,但一直以來因為普普通通而并不引起游人注意。據中國文物學會歷史文化名樓專業委員會理事馮建平考證,這是明朝洪武年間的一塊窯磚,目前在天心閣250余米古城墻上僅發現這一塊。

據介紹,天心閣古城墻上最年輕的磚是2006年城墻復古改造工程中新修補的4萬新磚(其中不少鋪進了地面),而數量最多的則為咸清朝咸豐年間留下來的窯磚。

長沙古城墻演變史

中國文物學會歷史文化名樓專業委員會理事馮建平考證,長沙土城墻2200年前就已存在。

隋唐時期,長沙古城墻的西城墻在湘江邊,東城墻在瀏城橋至天心閣一帶,南城墻在今南門口一帶,北城墻在今潮宗街與營盤路一帶。據史料記載,天心閣下如今保留長沙古城墻,始筑于西漢高祖五年(公元前202年)。不過當時的城墻還未到天心閣處,以后各代陸續擴建,到宋代已基本確定為今址。范圍為南起城南路,北止湘春路,東枕龍伏山,西鄰湘江。整個城市負山面江,直到民國初年拆除城墻時為止,雖累經興廢,但范圍卻并無改變。

明代以前,長沙的城墻均為土筑(城門為磚石結構),到明初已年久失修,毀壞不堪。到明朝洪武五年間(1372年),展開了大規模的城垣修繕工作,長沙守御指揮邱廣,以磚石對土城墻進行全面改造。

1852年太平軍攻打長沙城以后,清朝的咸豐、同治年間對古城墻進行過多次修繕,使古城墻成半環拱式內雙城格局。不過進入光緒時期,城墻逐漸開始破敗。

上世紀20年代,長沙的部分古城墻不僅已失去了其軍事戰略價值,還對擴大城市、繁榮商貿產生了障礙。清末至民初,當時政府就多次決議要拆除城墻,1924年開始實施這一工程。

當時政府提議將天心閣古城墻一并拆除,時任市政籌備處負責人曹典球先生挺身而出,力陳利弊,并慷慨聲言,要“睡在城墻上,與城墻共存亡”,得到了當時眾多有識之士的擁護。經過再三呈請,政府才最后決議保留天心閣下城墻。留存下來的天心閣這段古城墻,其長度為251米,為古長沙城墻全長的三十五分之一,其高度為13.4米,頂面寬度為6.1米,為長沙古城的唯一遺存實物。