1970年秋天,西安市南郊何家村的陜西省公安廳收容遣送站,一座兩層高的樓房正在施工中。何家村雖然名為“村”,實際上距離市中心很近,距離著名的西安城墻含光門僅僅一千米左右,而現存的明城墻含光門恰恰就位于唐皇城南墻偏西的唐含光門,而且元明兩代的筑城者利用了唐皇城的殘墻,恰好把唐含光門完整的保存了下來。

10月5日,工程剛開始,施工隊正在進行土方挖掘,僅僅在距地面0.8米處,在基坑的一個角落里,挖出了一個高65厘米、腹徑60厘米的大陶甕,陶甕很粗糙,有封口,看不出有什么特別之處。工人好奇的打開了其中一個陶甕,發現其中盛滿了明閃閃的金銀財寶。考古隊迅速趕到封鎖了現場,并開始繼續發掘,10月11日在第一個陶甕出土地點的北側不遠處,又一個陶甕出土,不同的是這會不僅僅發現了陶甕,還發現了高30厘米、腹徑25厘米的密封大銀罐。

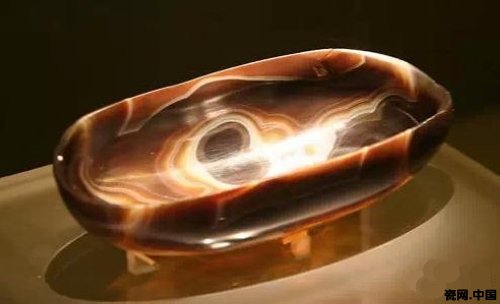

這保存完好的兩甕一罐被送至文保部門打開,共出土了各類器物一千多件,包括金銀器皿271件,銀鋌8件,銀餅22件,唐獸首瑪瑙杯1件,銀板60件,金、銀、銅錢幣466枚,瑪瑙器3件,琉璃器1件,水晶器1件,玉帶10幅,玉臂環1對,金飾品13件,另有金箔、玉材、寶石等無價之寶,這就是著名的“何家村窖藏”。

這批文物中被定為中國國寶級文物的有3件,定為中國國家一級文物的有數十件。

獸首瑪瑙杯:海內孤品,中國政府禁止其出境。鴛鴦蓮瓣紋金碗:被定為中國國寶級文物。鎏金舞馬銜杯紋仿皮囊銀壺:被定為中國國寶級文物。

鎏金鸚鵡紋提梁銀罐:被定為中國國寶級文物。何家村出土的金銀器的數量非常大,價值非常高。經實測何家村唐代窖藏金器總重達298兩(唐大兩,合今45克),銀器總重3700多兩(唐大兩),再外加十副玉帶,它們的總價值在唐代大約折合黃金900——1000兩,銅錢3830萬錢。

通過對這些金銀器的器型和花紋進行分析,最終確定這是一處唐代窖藏。

考古工作者經過鉆探并對照文獻,初步判斷現在何家村的位置是在唐代長安城興化坊中部偏西南處。

郭沫若在《出土文物二三事》中考證,這批文物“為唐玄宗李隆基天寶十五年(公元756年)6月因安祿山之亂逃奔四川時邠王李守禮后人所窖藏”。他認為這批窖藏文物是邠王府中的財物,可能是在“安史之亂”時倉促埋下而后來未能挖出,所以才保留到現代。而陜西歷史博物館和北京大學的學者考證,何家村窖藏的主人是唐代尚書租庸使劉震,窖藏埋藏年代應為唐德宗建中四年(783年)的涇原兵變時,也因兵亂保存到現代。

何家村窖藏的制作工藝代表了唐代的最高水平。何家村金銀器使我們對唐代的金屬冶煉、機械設計及加工、焊接、貴金屬制作等都有了直觀、深入的認識。專家推測當時可能已經使用簡單車床對材料進行切削、拋光,窖藏文物的焊接、鉚、鍍、刻、鑿等的工藝技術已達到較高的水平,同時大量優質銀器的出現也表明當時冶銀技術的進步。

何家村窖藏出土的銀鋌、銀餅、銀板上面留有文字,這些文字涉及到年號、地區、賦役種類等,這可以幫助我們進一步了解唐代的經濟制度。此外22枚銀餅中有4枚是庸調銀餅,為庸調銀實物的首次發現。

由于此前出土的唐代器物大多數是陵墓中的隨葬品,與現實使用的器物有一定的區別,而何家村這批稀世珍寶卻充滿了濃郁的唐代生活氣息,它把唐代貴族的生活狀態生動地展示在我們面前,透過這些精美絕倫的文物,讓我們仿佛穿越時空,回到那個浪漫、開放、璀璨的大唐年代.....

鴛鴦蓮瓣紋金碗高5.5cm 口徑cm 足徑cm 1970年陜西西安何家村窖藏內出土。金碗共出兩件。

敞口,鼓腹,喇叭形圈足。錘擊成型,紋飾平鏨,通身魚子紋地。外腹部鏨出兩層仰蓮瓣,每層十瓣。上層蓮瓣內分別鏨出狐、兔、獐、鹿、鸚鵡、鴛鴦等珍禽異獸及花草。走獸或走或奔,富有動態;禽鳥或飛翔或棲息,動靜結合。下層蓮瓣內均鏨刻忍冬花草。碗內底中心,是一朵薔薇式團花,外底中心則鏨刻一只回首的鴛鴦,周圍飾有忍冬云紋。圈足飾方勝紋,一整兩破的菱形花紋圖案,實為簡化了的四瓣蓮花紋。足底邊緣飾聯珠紋一周。

這是唐代金銀器中僅見的最堂皇的金碗。

在圈足內的裝飾主題是鴛鴦。《古今注》云:“鴛鴦,水鳥,鳧類也。雌雄未嘗相離。人得其一,則一思而至于死。故曰'匹馬’。”古人以詩賦形式對鴛鴦之貞情、艷麗多所詠頌。唐代著名詩人李商隱有《鴛鴦》七絕一首:“雌去雄飛萬里天,云羅滿眼淚潸然。不須長結風波愿,鎖向金籠始兩全。”唐代詩人吳融也有七絕一首:“翠翅紅頸復金衣,灘上雙雙去又歸。長短死生無兩處,可憐黃鵠愛分飛。”這些詩歌都說明了人們喜愛鴛鴦的緣由,所以,鴛鴦是有唐一代珍禽裝飾中的主要紋樣之一。

兩碗內壁分別墨書“九兩半”、“九兩三”,應是碗的重量。墨書標重顯示兩碗重量略有差異,但現今天平實測重量相同。這種墨書標重在何家村窖藏及其他窖藏的金銀器中常常見到,這是唐代管理金銀器留下的痕跡。大家還記得《紅樓夢》中,丫頭鴛鴦是替賈母掌管金銀器的,每次使用后,都要稱重后入藏。唐代金銀器掌管者,為防止以輕換重,在每件器物上往往都以墨書標重,有的直接鏨刻出重量,反映了金銀器在人們以上中的重要地位。

鴛鴦蓮瓣紋金碗所采用的裝飾手法,稱為適合紋樣構圖。它是將要裝飾的器物劃分成許多小區間,然后給這些小區間填以適合紋樣。通過每個小區間的裝飾,達到美化整個器物的目的。這種手法常見于初、盛唐,中晚唐就不多見了。

金碗實物出土罕見,文字記載亦不多。《唐摭言》曾說:“王源中文宗時為翰林承旨,暇日與諸昆季蹴踘,毬子誤中源中之額,薄有所損。俄有急召比至,上訝之。源中具以上聞。上曰:'卿大雍睦。’命賜酒二盤,每盤貯十金椀,每椀各容一升許。宣令并椀賜之。源中飲之無余,略無醉容。”可見,金椀多為皇帝所使用,由此可知何家村鴛鴦蓮瓣紋金碗的珍貴了。

鴛鴦蓮瓣紋金碗是為數不多的非唯一的、而且兩件都是國寶級文物的文物珍寶。

銀器皿壁面捶揲出凸凹起伏的多瓣裝飾,最早起源于公元前六世紀地中海沿岸的希臘羅馬,后來的西亞和中亞的金銀器制作繼承了這一風格。公元五世紀至六世紀,捶揲技術非常成熟的粟特銀器中,就大量使用凸鼓的多瓣紋作為裝飾。初期是瓣數較多水滴形的分瓣,后來又演變出桃形的分瓣。唐代,隨著絲綢之路上東西方交往的密切,大量工藝精良的西方金銀器的傳入,尤其是許多粟特金銀工匠進入內地,深刻地影響了中國金銀加工工藝的發展。中國金銀器皿上也接受了這種凸凹多瓣的作風。但是這種接受不是被動的、全盤的,而是在吸收過程中加入了符合中國傳統美學的一些元素,如改變了西方銀器中過于夸張的造型,使之線條盡量柔和流暢,在裝飾上也采取了西方銀器很少見到的外表通體裝飾的手法,使之更具有中國本土的特點。這兩件金碗流暢的蓮瓣、穩重的雙重結構和華麗的紋飾,是典型的唐代藝術風格。當然,其對西方金銀器造型的借鑒和改造也體現了唐代中西文化的交流融合與唐人的創新精神。

何家村唐代金銀器窖藏發掘之后,兩甕文物被移至陜西省博物館(今西安碑林)室內進行清理登記。由于歷史等種種原因,這個轟動世界的發現自1970年現世之后,絕大部分一直都秘不示人,除了少有的三四件文物外,從來沒有全面、系統地展示過,基本上藏之高閣。

而何家村當地的老百姓,直到不久后,看到中央新聞紀錄制片廠拍的何家村出土的文物紀錄片,才知道自己村里出土的兩個甕,竟是唐代文物,人人都感到特別自豪。據村上的老人回憶,出文物的那塊地方原是一片農田,后來被政府征用了。這個現在已經劃歸黃雁村的村落當時歸屬何家村,出土的文物也被稱為何家村遺寶。

直到1971年初,何家村遺寶的部分文物才在博物館展出,還有一部分被送到丈八溝陜西賓館展出,請西哈努克親王參觀。1971年6月,北京故宮慈寧宮正殿舉辦了“文化大革命中全國出土文物精品展”,何家村窖藏出土的一批唐代文物是其中最引人矚目的展品。

參展的何家村出土文物的50件組中,最具代表性的金銀器皿幾乎都囊括在其中。有鴛鴦蓮瓣紋金碗、鎏金舞馬銜杯銀壺、金筐寶鈿團花紋金杯、金花八曲銀杯、金花八棱銀杯、金花鸚鵡紋提梁銀罐、五足銀熏爐、鏤空銀熏球、六條金走龍、嵌金玉臂環、羚羊首瑪瑙杯、中外金銀貨幣等。

展覽在北京引起了巨大轟動,當時中央許多領導同志都參觀了,江青也在其中。一件放在展柜中的鴛鴦蓮瓣紋金碗,流光溢彩、富麗堂皇,深深吸引住江青的眼球,這件巧奪天工的金碗,僅隔玻璃看當然不過癮,于是應江青要求,負責展覽的有關領導,將這件金碗從展柜中提出,拿到一間辦公室供江青仔細觀賞。當時陜西方面負責展覽的杭德州同志也被拒之門外,他擔心文物如果不還怎么辦,急得頭上直冒汗。一個多小時之后,金碗才被拿回了展室,放入展柜之中。杭德州終于長長的松了一口氣。

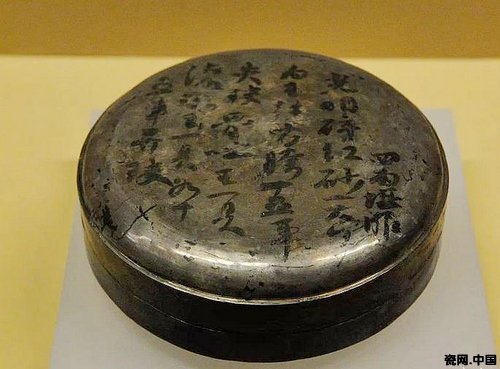

素面“大粒光明砂”銀盒

出土時銀盒打開后裝滿了各種朱砂,朱砂是一種天然礦物,六角形結晶體,色澤鮮紅,是煉汞的最主要的礦物原料。作為中藥的朱砂味甘微寒無毒,通血脈,養精神,明眼目,除煩止渴,鎮心安神,是唐代煉丹的主要原料。唐代朱砂的來源,除了黔州、辰州、錦州、溪州、溱州、茂州、宜州、容州作為土貢外,西域、波斯產朱砂者,也向唐王朝進貢,所以朱砂極為難得。銀盒的盒蓋內標注了了朱砂的種類、重量、儲存時間,說明唐代對朱砂的鑒別和分類是非常細致的,管理也是非常嚴格的。

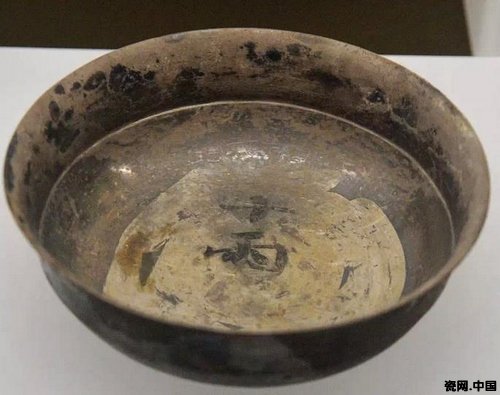

素面銀碗 墨書標注重量:十兩。

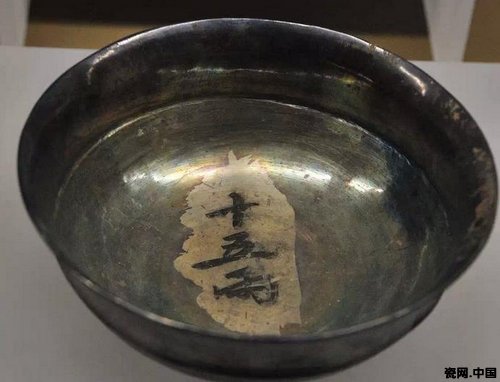

素面銀碗 墨書標注重量:十五兩。

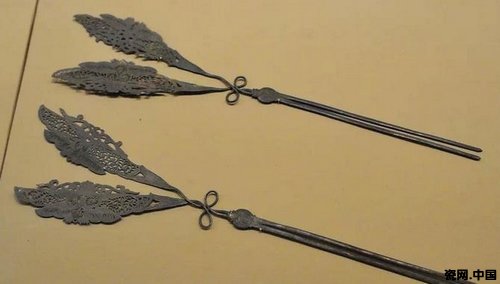

鎏金蔓草蝴蝶紋銀釵

唐代文化處于一個內外交流非常活躍的時代,外來文化激蕩產生出許多新的文化現象。1000多年后的今天,同樣是一個開放的、多元文化并存的時代,外來文化從強勢到與傳統文化逐漸融合,如同唐代佛教文化從一種外來文化形式完全融入到中國傳統文化中,成為儒、釋、道完全并存的新傳統一樣。唐代花釵文化現象,折射出的同樣是文化綜合之后的產物。今天的首飾設計,同樣可以從東西方文化中吸取、提煉有益的元素,從而建立符合當下的服飾文化現象。

隋唐時期,隨著金銀工藝的成熟,出現了一種釵頭鏨刻、鏤空成不同紋樣花形的花釵。通常,一副花釵紋樣相同、兩兩相對,分別左右對稱地插在發髻上。花釵作為地位等級的一個象征,佩戴的多寡有其定制。根據《新唐書?輿服制》記載:“一品花釵九樹,二品花釵八樹,三品花釵七樹,四品花釵六樹……”,也就是說,花釵的佩戴者為貴族階層而非大眾百姓,因而其制作工藝、紋樣都極盡奢華。

金銀花釵制作的工藝難度,在于其釵頭部分,鏤空時,金銀板材難以固定,而鏤空部分又較多,只留下花卉的莖脈部分。以西安何家村出土的鎏金蔓草蝴蝶紋銀釵為例,銀釵全長35.4厘米,整體體量對于實用首飾而言可謂大體量首飾了,但釵頭部分寬約5.6厘米、長14.7厘米;最為精妙的是其上鏤空而成的蝴蝶紋,如同剪紙一般細微的線條刻畫出蝴蝶的雙翅,每一根線條都十分精巧、流暢,蝴蝶的形態栩栩如生、展翅欲飛。鏤空形態的邊緣輪廓形與花紋的鏨刻線天衣無縫地相銜接,整體形態氣韻生動。這要求手工藝制作者能夠準確地抓住物象的神韻,對形態的認知和撲捉能力有極高的水平,技術嫻熟,且能夠穩、準、狠地將其表達出來。根據花釵成雙成對的特點,在鏨刻鏤空之前,手工藝者應先繪制出粉本,通過粉本進行形態的復制,從而使釵頭兩兩紋樣基本一樣。

蝴蝶蝶尾的鏤空部分極細,最細處形如發絲,有如剪刀在紙上剪刻出來的一股。這就需要將花釵固定在膠版上(用松香、細土和油熬制而成的一種膠),用鋒利的刻刀直接鏨刻出來,剔除不要的部分,有如漆或陶瓷中的踢花工藝。這也是為什么說鏤空工藝是鏨刻工藝的一種特殊形式的原因。

從鎏金蔓草蝴蝶紋銀釵的器形、紋樣,可以窺見唐代金銀工藝處于巔峰的一斑。高趟的制作工藝,將花釵制作的形態、神態都如出化境,技術與藝術高度統一;花釵的形態、紋樣,反過來也承載了精湛的制作工藝,使得花釵的實用性與審美性完美結合。唐代金銀花釵所呈現出來的時代特質,也必然有相應的器形、紋樣及制作工藝與之相匹配。唐代的金銀花釵的器形、紋樣及制作工藝所承載的文化現象,可以成為今天人們去解讀唐代的社會生活、生產技術水平和文化面貌的第一手資料,成為打開唐代文化相互影響、交流、傳播、整合的一扇大門。

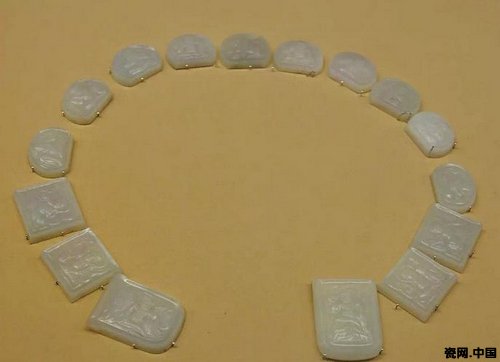

白玉伎樂紋帶板

如果說簪、釵、步搖和梳背等首飾是唐代宮廷貴婦專用玉器的話,那么,玉帶板則是唐代宮廷男性顯貴的專用玉帶飾。目前出土的唐代玉帶板有七筠、十五銙、十六銙等多種,表明唐代雖然有了使用玉帶板的定制,但使用的數量及佩法與文獻記載有很大出入,這反映了唐帶板初始時期的情形,直到明代才有了固定的規制。

唐代革帶上的帶銙質地有玉、犀、金、銀、鍮石、銅、鐵等多種,質地的不同代表不同的等級。《通典·禮典二三-天子諸侯玉佩劍綬璽印》:“上元元年八月,敕文武官三品以上,金玉帶,十二銙;四品,金帶,十一銙;五品,金帶,十銙,六品、七品并銀帶,九銙,八品、九品,服并石帶,八銙,庶人,服黃銅鐵帶,六銙。”《唐大詔令集·禁約上·禁奢侈服用敕》載開元二年七月敕:“……準式,三品以上飾以玉,四品以上飾以金,五品以上飾以銀。宜于腰帶及馬銜、鐙、酒杯、杓依式,自外悉鑄為鋌。”《新唐書·車服制》:“諸親朝賀宴會之服:一品、二品服玉及通犀,三品服花犀、斑犀。……度支、戶部、鹽鐵門官等服……綠暗銀藍鐵帶。……未有官者,……綠銅鐵帶。……行官服……藍鐵帶。”雖然三品以上的官員金玉帶皆可服,但唐人更重視玉帶。在唐人看來,玉比金銀更珍貴。因此,玉帶便成為唐人服帶的最高等級,成為榮譽和風流的標志。李白《敘舊贈江陽宰陸調》:“羅衫玉帶最風流,斜插銀篦慢裹頭。閑向殿前騎御馬,揮鞭橫過小紅樓。”甚至公主也以束玉帶為榮,《新唐書·五行志》載:“高宗嘗內宴,太平公主紫衫、玉帶、皂羅折上巾,具紛礪七事,歌舞于帝前。”

所見傳世的唐帶板一般多使用和田玉作材料,青白玉居多,也有瑪瑙材料的。造型有方形绔、半圓形銙。由若干方形銙或半圓形銙、圓首矩形鉈尾組成完整的一副.

唐代玉帶板紋樣,從出土和傳世的來看,題材最常見的一類是人物紋,在唐代玉帶中最流行,人物大都是胡人形象,有的演奏樂器,有的表演胡舞,有的手捧寶物做獻寶狀,有的手持角杯、長杯作飲酒狀。比較完整的胡紋玉帶就是西安市何家村窖藏出土的伎樂紋白玉帶。

赤金盆 高6.5厘米口徑28.9厘米 重2075克

盆,是容器,也用作洗滌或盥洗,從古至今,是一種被廣泛使用的生活實用器。用陶制盆早在新石器時代就已出現,用金銀貴金屬制作盆則出現于文明發達石器。而金盆則只有地位尊貴的皇室貴族才可以使用。

唐代,金盆是皇宮內常用的洗漱器具。根據《資治通鑒》卷216的記載:皇子女出生三天,要鄭重地為小兒舉行出生后的首次儀禮,因為儀式一定要包括給嬰兒洗浴,故叫“洗三”,或“洗兒會”,而舉行這個儀式必須使用金盆,所以進行儀式的金盆也被稱為“洗兒盆”。這個重達兩公斤的金盆極可能就是唐代皇室舉行“洗兒會”的“洗兒盆”。

王建《宮詞》之七十一中就是對于唐皇室“洗兒會”的描述:日高殿里有香煙,萬歲聲長動九天。妃子院中初降誕,內人爭乞洗兒錢。

這件金盆

為赤金錘打成型,器體厚重,盆口略外侈,形成便于手捉的邊沿。器壁光滑規整,由內底中心點處向外有密集的粗細不一的螺旋紋,一直延續到腹壁,這是加工時的痕跡。何家村窖藏一共出土了兩件金盆,金盆的內外壁留有許多擦痕、磨痕、斑痕,從這些痕跡分析,這應該是一件使用器。

金盆雖然通體光素無紋,但卻厚重大方,顯得高貴、典雅、殷實、富足。透射出不同尋常的豪華大氣。何家村窖藏一共出土了兩件金盆,另外一件金盆與這件形制、大小幾乎相同。這是迄今為止考古發現的唯一兩件唐代金盆,也是現存時代最早、分量最重的古代金盆。