在考古發掘現場,我們常常見到一些工作人員拿著手鏟,在刮平的地面上、切得筆直的探方四壁上畫一些線條,被這些線條分割開的土層或土塊之間似乎存在一些差異。這些被線條劃分開的土層代表了什么呢?

瀘水石嶺崗遺址地層堆積

在一個遺址里,大部分土層都是因為古代人類長期活動而堆積形成的。在一些臨近水源、物產豐富、適宜人居的地方,古人類多次選擇定居于此。一群人在此定居一段時間后,由于自然環境改變、人類生產方式進步或政權更迭等原因,這一人群滅亡或離開了,他們居住的房屋垮塌了,儲存糧食的窖穴廢棄了,制作陶器的陶窯坍塌了;慢慢的,這些房屋、窖穴、陶窯等被土壤覆蓋;若干年后,另一群人又再次來到這里定居營生,他們又在當時的地面上建房、修路,生產生活;這樣的過程周而復始,生生不息。于是,每一個時期的人類活動都形成了一個甚至多個文化層,他們修建的房屋、陶窯、灶、井等,甚至他們死后埋葬的任一個墓葬,都是一個文化堆積。一個文化內涵豐富的遺址,多是保留了多個不同時期的文化層、文化堆積。所以,每一個遺址,其實就是一本倒敘的“歷史書”;每一個文化層、文化堆積,都可以看作歷史書的“一頁”,上面的歷史更晚,下面的歷史更早,它們都反映了歷史真實存在的某個瞬間或某個時段。考古學中研究這本“歷史書”的理論方法,就是地層學。

耿馬石佛洞文化層剖面

那么文化層是如何形成的呢?上文已介紹,文化層,就是人類活動后遺留下的地層。我們可以試想一下,幾千年前的某一天,幾個獵人在山林中獵到一頭麂子,由于天色已晚,已經趕不回部落,于是他們選擇了一處接近小溪的小平地,拾了些枯木,生了一堆火,用鋒利的石斧子和石刀子解剖了麂子,美美大餐一頓后,在火堆旁邊搭建了一個簡易的窩棚,用石頭墊在窩棚底部周緣,沉沉入睡。他們走后,熄滅的火堆、吃剩的麂子骨頭、臨時的窩棚就留在了原地。經過多年的風吹日曬、自然搬運等作用,火堆可能只剩下了中心的小部分灰燼,麂子骨頭也只保留了牙齒、肢骨等更堅硬的骨骼,窩棚早已坍塌,只留下了底部的部分墊石。又經過若干年,這些破碎的遺留被土層覆蓋,后世的人們可能繼續在這片土地上生活。這樣,幾千年前的人類的一次小小的活動,就可能形成一個文化層,相對于他們來到此地之前的自然地面,由于生火、燃燒枯木、燒烤動物等,文化層的土就雜有燒土粒、炭屑、燒骨等,顏色也較自然地面的土色更復雜;他們或許還使用了隨身攜帶的石器,使用時由于用力過猛而使石器的刃部崩裂了,或者直接挑選了溪邊合適的礫石,再加工簡易的石器直接使用,或者還有粗心的人直接將精心磨好的石器遺留在露營地,那么文化層中就還可能見到使用或制造過程中產生的石制品崩片、石片,或完整石器。

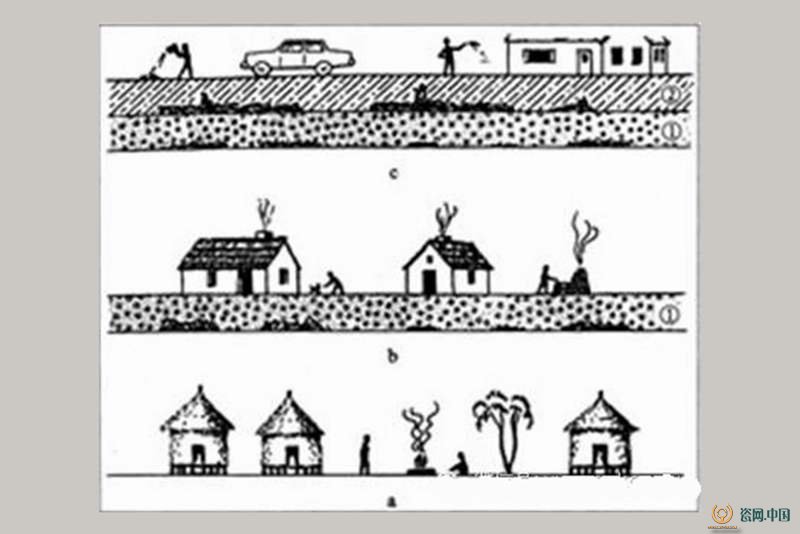

文化層形成過程示意圖

如何在發掘中分辨不同時期的文化層和文化堆積呢?由于各時期人類不同性質的活動,導致了自然土壤形成不同的顏色、松軟程度有了差異、包含物也不盡相同,發掘中,主要根據土質、土色來劃分文化層、文化堆積。例如,一個平面刮平后,周圍都是黃褐色、較致密的土,中心有一個封閉、近圓形的深褐色土分布,我們先把這塊深褐色土圈出來,慢慢清理時發現圈里的土比圈外的土更松軟、更濕潤,還帶點粘性;清理到底部時發現了一些破碎的陶片、動物骨骼殘片,這些陶片不屬于同一件陶器,動物骨骼可能也屬不同的種屬,那我們可以推測這塊深褐色的土實際是灰坑廢棄后的填土,這個灰坑至少應該是生活于黃褐色地層之上甚至更晚的人群修建和使用。

耿馬石佛洞遺址貝殼堆積

如何判斷年代呢?首先,我們要了解“疊壓”、“打破”這兩個概念。兩個文化層上下連在一起,就像水果蛋糕從上到下依次平鋪的一層奶油、一層水果、一層蛋糕一樣,它們之間的關系就是疊壓;疊壓在上層的文化堆積,年代晚于被疊壓的文化堆積,越靠上層,年代越晚。打破關系,是晚期人類活動對早期人類遺留的一種破壞關系,就如在早期的房址廢棄后,在房址范圍某個地方,晚期的人又挖了一個坑。準確把握了遺址中各文化堆積的疊壓、打破關系,就能清理它們之間的相對早晚關系。其次,文化層中保留了大量人類活動的信息,而這些信息最直接的反映,就是當時人們使用的生產、生活工具。如文化層中出土的遺物以青銅器為主,伴有陶器、石器等,那么該文化層應屬于青銅時代,對于云南地區的青銅時代而言,大致與中原地區的商周之際至漢朝末年時代相當。當然,隨著科技考古的飛速發展,眾多新的測年方法應用于考古領域,文化層中通過科學手段獲得的木炭、動物骨骼、植物種子等,能夠更加精確地測定年代,將文化層的年代刻度提高到了更精確的水平。

西安半坡的房址

在考古學進入中國的時候,發掘還是按水平層原則發掘的。由于文化層多不是完全水平的堆積,因此同一水平層能可能含有兩個甚至兩個以上的文化層,這樣就會將不同文化層、不同時期的遺物混在一起,造成混亂。這種狀況直到上個世紀三十年代有了改變。著名考古學家梁思永先生主持了安陽殷墟第四次考古發掘,他按照土質土色區分堆積,發現了著名的“后崗三疊層”,即仰韶文化、龍山文化與小屯商文化的疊壓關系,確認了仰韶文化早于龍山文化、龍山文化早于商文化的邏輯關系;也為后來厘清彩陶文化與黑陶文化的關系提供了地層上的直接證據。這樣以文化層為單位的發掘方法,更有利于遺物的采集、分類與分析,相較于水平層發掘而言,不易引起早晚不同時期遺物的混亂。于是,按文化層發掘的方式逐漸代替了之前按水平層發掘的方式,這標志著中國考古學中地層學的誕生,是中國考古學發展史上的一個里程碑。

隨著學科的發展和成熟,地層學逐漸演變、細化,學界提出了“層位學”這一更加精準的概念。因為從地質地層學借用來的地層學,本身很難反映出文化層與文化堆積之間的關系;而層位學,不僅直觀反映了文化層之間的早晚疊壓關系,更表達了文化層與文化堆積之間的相對早晚關系。

一個文化內涵豐富的遺址,是由眾多文化層、文化堆積及屬于各文化層或堆積單位的遺物構成,它們都是不同時期人類活動遺留下來的歷史片段,通過對這些文化層、堆積以及出土遺物的分析,我們可以大致復原人類的生活場景與自然環境,了解他們的社會結構、經濟生活、宗教信仰及各人群的交流、遷徙與融合等。因此,在考古發掘中,越是準確地把握好了文化層及文化堆積的劃分,我們就能更科學、更多地獲取自然與人文信息,更全方位地復原古代人類生活。