陶窯形態(tài)和結(jié)構(gòu)的演變對于理解陶器制作技術(shù)水平以及陶器生產(chǎn)方式的作用不言而喻。對于新石器時代的陶窯,學(xué)術(shù)界多有關(guān)注并曾從不同側(cè)面加以研究,已取得了積極的成果。然而,長江中游地區(qū)的史前陶窯雖然早有發(fā)現(xiàn),但至今少有系統(tǒng)的研究。

迄今為止,長江中游地區(qū)的史前陶窯發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)有三十余處,陶窯百座以上。其中,仰韶、大溪文化時期的有湖南澧縣城頭山、安鄉(xiāng)劃城崗,湖北公安王家崗、江陵朱家臺、宜都甘家河、鄖縣大寺、店子河,河南淅川下王崗、下集(又名溝灣)、下寨、龍山崗,陜西南鄭龍崗寺、商縣紫荊;屈家?guī)X文化時期的有湖南澧縣城頭山,湖北漢川曬網(wǎng)臺、巴東李家灣、荊州陰湘城、隨州金雞嶺、丹江口觀音坪、鄖縣中臺子、青龍泉、劉灣,河南鄧州八里崗;石家河文化時期的有江西清江樊城堆,湖南岳陽老屋臺子,湖北荊州陰湘城、石首走馬嶺、荊門林叉堰沖、天門肖家屋脊、大冶蟹子地、十堰雙墳店、房縣七里河、鄖縣遼瓦店子,河南淅川下王崗,陜西商縣紫荊;二里頭文化時期的有湖北武漢盤龍城、丹江口熊家莊、鄖縣遼瓦店子等遺址。本文試圖對上述考古材料進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析,對陶窯的分類演變、結(jié)構(gòu)技術(shù)變化以及陶器生產(chǎn)等問題加以整理和探討,以期拋磚引玉,推動相關(guān)問題的研究。

一、分類與時空特征

史前陶窯的結(jié)構(gòu)可分為燃燒、燒成、排煙三個部分,其中燃燒部分產(chǎn)生并傳送熱能,包括火門、火膛和火道;燒成部分完成陶坯與熱能的接觸,包括窯門、窯室、窯床或窯箅;排煙部分包括排煙孔和煙道。各部分的結(jié)構(gòu)特征及相關(guān)的運(yùn)作方式是陶窯分類的重要指標(biāo)。

目前學(xué)術(shù)界對于陶窯的分類標(biāo)準(zhǔn)主要涉及陶窯外形、火焰運(yùn)行方式、窯室與火膛的相對位置三個要素。學(xué)者或依據(jù)其中一個要素分類,或綜合各要素進(jìn)行逐級分類。以外形為標(biāo)準(zhǔn)因?qū)θ狈?nèi)部結(jié)構(gòu)的考察,因此備受詬病。由于史前陶窯的體積相對較小,加之窯室、排煙孔等部位常常保存較差或缺乏報道,以火焰的運(yùn)行方式作為分類標(biāo)準(zhǔn)往往難以操作。根據(jù)窯室和火膛的相對位置進(jìn)行分類能夠直觀表現(xiàn)陶窯結(jié)構(gòu),更容易在考古實(shí)踐中把握,故而,本文以此為標(biāo)準(zhǔn),將長江中游地區(qū)史前陶窯分為同穴窯、豎穴窯和橫穴窯三類。

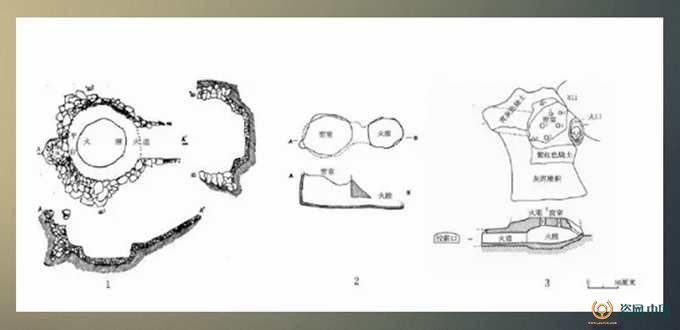

同穴窯指的的是火膛與窯室共為一穴;豎穴窯則是火膛位于窯室底部,兩者上下疊置,中間以窯箅間隔;橫穴窯的窯室與火膛在平面上前后并列(圖一)。從性能上看,燃燒和燒成同室操作的同穴窯是陶窯初創(chuàng)階段的產(chǎn)物,而橫穴窯、豎穴窯將膛室分離開來,在很大程度上保證了窯室的熱能穩(wěn)定,提升了陶窯的整體性能。

圖一、同穴窯、橫穴窯以及豎穴窯示例 (1.劃城崗,2.下王崗Y1,3.七里河Y1)

需要說明的是,一次性燒成坑應(yīng)是陶窯的最原始形態(tài),我們在一些遺址中見到的紅燒土遺跡或許就與此有關(guān),應(yīng)屬于廣義上的同穴窯。由于考古資料的殘缺性,我們很難判斷燒成坑或相關(guān)遺跡在作為陶器燒制使用時是露天還是封頂,但有資料表明,至少在大溪文化中期,長江中游地區(qū)已出現(xiàn)明確的同穴窯。位于澧陽平原的劃城崗遺址的一座大溪文化中期陶窯就是在原始燒成坑的基礎(chǔ)上設(shè)置了火門和排煙道,窯壁內(nèi)側(cè)修筑一周平臺作為窯床,具備了陶窯的基本元素。同類窯在黃河流域的裴李崗文化時期就有發(fā)現(xiàn),年代較早。然而,由早期陶器的出現(xiàn)看,長江流域和黃河流域似乎是并行發(fā)展,目前很難明判長江中游地區(qū)的同穴窯是獨(dú)立發(fā)生還是受到了來自北方的影響。

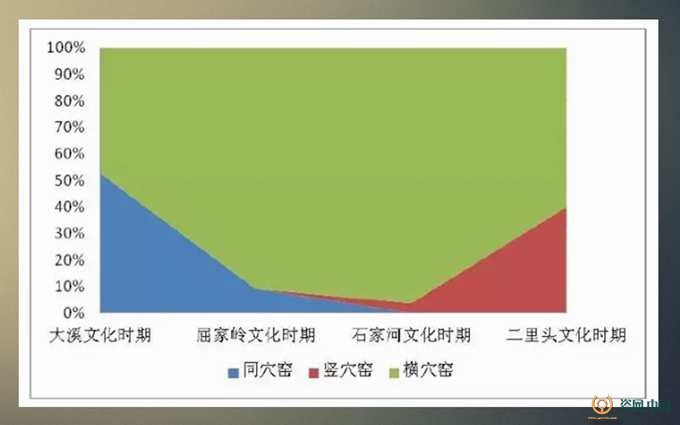

圖二反映的是長江中游地區(qū)史前陶窯種類的歷時性變化情況。大溪文化時期,同穴窯和橫穴窯占據(jù)相近數(shù)量;但至屈家?guī)X時期,同穴窯急劇減少,橫穴窯成為主流模式;到石家河時期幾乎全部為橫穴窯,但出現(xiàn)了極少量的豎穴窯。而二里頭時期豎穴窯的數(shù)量明顯增多,橫穴窯開始減少。

圖二、長江中游地區(qū)各時期不同類型陶窯的分布比例

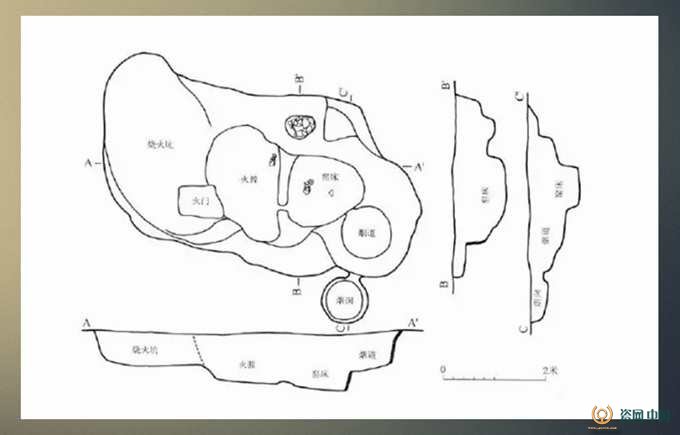

不同結(jié)構(gòu)陶窯之間的替代變化很可能代表著陶器燒制技術(shù)的變革。大溪文化時期同穴窯以及相對較為先進(jìn)的橫穴窯共存的現(xiàn)象似乎意味著長江中游地區(qū)的窯業(yè)技術(shù)正處在新老交替的變革期。這一時代特征在某些橫穴窯的形制上也有所體現(xiàn)。例如,城頭山遺址Y10的火膛與窯室在平面上并列,二者相通且寬窄相近、底面持平,只是有一道黃土隔梁將二者區(qū)分,中間有一小窄段缺口,或充當(dāng)火道的功能。無論從形制還是從結(jié)構(gòu)上看,此窯均與同穴窯神似,唯有黃土隔梁的出現(xiàn)表明火膛和窯室是分離的,應(yīng)是簡易的橫穴窯(圖三),是同穴窯向橫穴窯轉(zhuǎn)變的最初形態(tài)。

圖三、城頭山遺址Y10

此外,考古發(fā)現(xiàn)表明,大溪文化時期長江中游窯業(yè)發(fā)展水平并不均衡。位于江漢平原和澧陽平原的大溪文化以同穴窯的使用最為頻繁,只有少量的橫穴窯;而同時期的漢水中游地區(qū)由于接近仰韶文化的勢力范圍則普遍使用了較為先進(jìn)的橫穴窯,其形制和建造方式似乎也較大溪文化的同類窯規(guī)整。

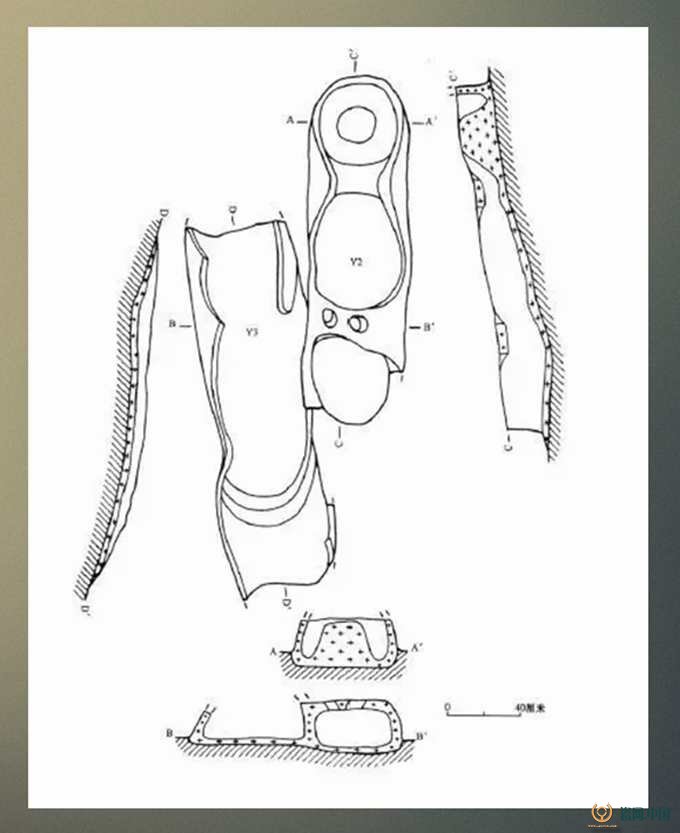

自屈家?guī)X文化開始,同穴窯急劇減少,近乎消失,橫穴窯在長江中游地區(qū)普遍流行。這一時期,長江中游地區(qū)的窯業(yè)技術(shù)出現(xiàn)了一些新的技術(shù)嘗試。譬如,隨州金雞嶺出土了數(shù)座長條形橫穴窯,這些窯可分成多個連續(xù)的窯室,窯室之間以火道連通,并保留有15~20°左右的坡度,有學(xué)者認(rèn)為它們的特征已經(jīng)具有了龍窯的初始形態(tài)(圖四)。目前所見的最早分室龍窯出現(xiàn)于商代,均發(fā)現(xiàn)于長江中下游地區(qū),長江中游地區(qū)的史前文化無疑為龍窯的起源貢獻(xiàn)了必要的技術(shù)元素。

圖四、金雞嶺遺址長條形窯(Y2、Y3)

經(jīng)過長期發(fā)展,橫穴窯在石家河文化時期成為長江中游地區(qū)陶器燒制的最主要設(shè)施。與屈家?guī)X文化時期不同的是,這一時期橫穴窯的形制較為規(guī)整統(tǒng)一,窯室平面多為圓形,之前見到的長條形陶窯基本絕跡。同時,在漢水中游地區(qū)率先出現(xiàn)了新的陶窯類別——豎穴窯(圖一,3)。這類窯以帶孔箅、火膛和窯室垂疊為顯著特色。過去,學(xué)術(shù)界多認(rèn)為此類窯最早出現(xiàn)于二里頭文化時期。從目前的考古材料來看,長江中游地區(qū)可能是其發(fā)源地之一。

長江中游地區(qū)二里頭文化時期的陶窯發(fā)現(xiàn)數(shù)量相對較少,豎穴窯與橫穴窯共存,不過豎穴窯的結(jié)構(gòu)發(fā)生了些許變化,尤其是火膛變高變短。此外,在盤龍城遺址早期遺存中發(fā)現(xiàn)的幾座“長窯”十分特殊,首尾長達(dá)數(shù)十米,且有多處窯門,與龍窯的結(jié)構(gòu)特征十分相像,但由于出土資料較少,暫不好判斷其是否為陶窯。

二、結(jié)構(gòu)與技術(shù)

建造方式是窯業(yè)技術(shù)發(fā)展程度的體現(xiàn)之一。從劃城崗、城頭山遺址的出土資料來看,同穴窯大致有兩種建造方式:挖掘豎穴土坑和土坑與壘筑紅燒土塊相結(jié)合。前者一般是下挖豎穴土坑作為火膛和窯室,再以其為主體修建簡易的火門、窯床等設(shè)施,有的還在火門外設(shè)置了專門的退灰道;而后者則是先在地面挖掘土坑作為窯室和火膛的下半部分,然后用大塊紅燒土塊壘筑起上半部,有的火膛、窯室乃至煙道都使用紅燒土塊筑造。由于保存相對較差,同穴窯的頂部結(jié)構(gòu)往往不明,不過從窯壁的弧度推測,可能也是以紅燒土塊加以壘建。從現(xiàn)有資料看,采用紅燒土塊壘筑的方法是澧陽平原大溪文化的獨(dú)特創(chuàng)舉。

橫穴窯主要是先挖一個圓形豎穴坑作為窯室,然后再在旁邊挖一個低于窯室的簸箕形或圓坑形火膛,并在火膛到窯室之間挖出一條火道孔,再稍加修整并抹草拌泥后便可使用。其中,簸箕形火膛一般帶有操作坑,且多見于仰韶、大溪文化遺存;而圓坑狀火膛更多見于屈家?guī)X、石家河文化。

豎穴窯的建造方式相對較為復(fù)雜,主要體現(xiàn)在窯箅的建造方法上。從現(xiàn)有的資料推測,長江中游地區(qū)的豎穴窯箅可能有兩種建造方式,一種是在窯室與火膛之間留存一定厚度的生土,在上面掏孔;另一種或是在窯室和火膛間架木棍再抹草拌泥而成。

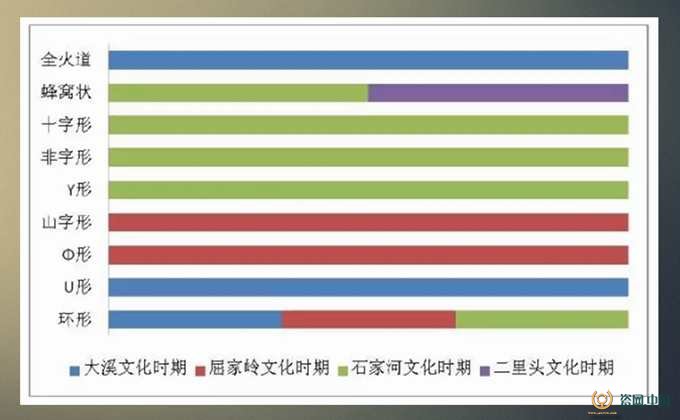

除了陶窯的建造方式,溝通二者、輸送熱能的“火道”在陶器燒制的過程中亦扮演著十分關(guān)鍵的角色。相對于同穴窯和豎穴窯而言,橫穴窯對于火道也更為依賴,火道形制也相對較為豐富。從形制上看,目前保存尚能夠觀察到的橫穴窯火道形狀包括環(huán)形、U形、Y形、非字形、Φ形、十字形、山字形、蜂窩狀、全火道等類型(圖五)。其中的“全火道”特指火膛與窯室之間直接大口徑相通,無結(jié)構(gòu)性的導(dǎo)火溝槽。

圖五、各時期橫穴窯火道的類型分布

火道是窯業(yè)技術(shù)在長期實(shí)踐中的必然產(chǎn)物,它的產(chǎn)生和改良代表了陶工對于窯火運(yùn)用達(dá)到了新的水平,是檢驗(yàn)燒陶控溫技術(shù)的重要指標(biāo)。從圖五可以看出,大溪文化時期橫穴窯的火道主要有環(huán)形、U形和全火道,其中,環(huán)形和U形火道主要見于漢水流域,且數(shù)量較多,而全火道橫穴窯在澧陽平原和漢水流域都有發(fā)現(xiàn)。前述已經(jīng)說明,“全火道”無結(jié)構(gòu)性的導(dǎo)火溝槽,所以可能為火道的較原始階段,這也從另一角度印證了大溪文化時期長江中游地區(qū)窯業(yè)技術(shù)發(fā)展的不均衡。

到屈家?guī)X文化時期,盡管存在一定數(shù)量的環(huán)形火道,但開始出現(xiàn)了一些山字形和Φ形火道,而后兩者所包含的導(dǎo)火槽條數(shù)要較前者多且在窯室內(nèi)分布相對均勻,這意味著當(dāng)時的陶工可能嘗試提高窯室的大面積均衡受熱程度。這一努力在石家河文化時期仍在繼續(xù),石家河時期的火道種類明顯要多于大溪、屈家?guī)X時期,非字形、蜂窩狀、十字形、Y形等類型火道所包含的導(dǎo)火槽條數(shù)似乎也較多,由此保證了窯室的熱能均勻和溫度恒定,這一趨勢與黃河流域的歷程幾乎相近。

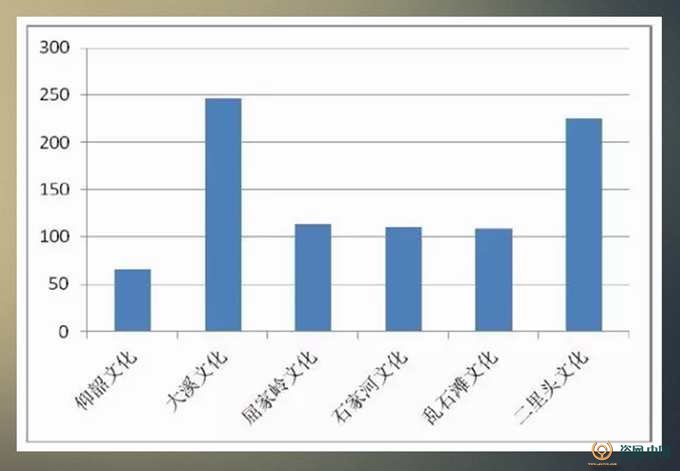

窯室是盛放陶坯的載體,其容積大小決定了一座陶窯的生產(chǎn)能力。由于一些陶窯的保存狀況并不理想,加之窯室結(jié)構(gòu)并非十分規(guī)則的形狀,導(dǎo)致窯室的精確容積難以計算,但是窯室直徑作為衡量其大小的直觀指標(biāo),具有在實(shí)際操作中便于測量的優(yōu)勢,為此我們將其引入作為比較的依據(jù)。圖六反映的是長江中游地區(qū)不同考古學(xué)文化之間陶窯直徑大小的平均數(shù)值。從中可以看出,大溪文化與二里頭文化窯室直徑的平均值明顯偏大,分別為246厘米和225厘米;而屈家?guī)X、石家河、亂石灘文化的陶窯直徑基本相近,保持在110厘米左右;不過,仰韶文化的陶窯直徑的平均值明顯偏小,僅僅為66厘米。可見,大溪文化和二里頭文化窯室容積要大于其他文化。換言之,大溪文化和二里頭文化陶窯的單次生產(chǎn)量要大于其他文化。

圖六、不同考古學(xué)文化窯室直徑平均值

從目前的考古發(fā)現(xiàn)來看,一般豎穴窯和“簸箕狀”火膛橫穴窯常常有明顯的“坑”狀操作間,而“圓坑狀”火膛幾乎未見操作“坑”的報道。這可能與窯爐工作期間的填薪方式有關(guān),“簸箕狀”火膛為橫向填充燃料,工匠與火膛、火門需在一條線上,所以操作坑必不可少;而“圓坑狀”火膛為垂直填充,工匠在火膛上方即可完成投料動作,所以操作間很可能為“面”而非“坑”。從時間序列來看,大溪、仰韶文化多見操作坑,而屈家?guī)X、石家河等文化時期多見操作“面”,不過后來出現(xiàn)的一些豎穴窯基本設(shè)置有操作坑。

三、陶窯與陶器生產(chǎn)

目前,學(xué)術(shù)界多以陶器本身來研究陶器生產(chǎn)問題,根據(jù)考古發(fā)現(xiàn)的陶窯結(jié)構(gòu)、規(guī)模、選址及相關(guān)設(shè)施來探討史前陶器的生產(chǎn)狀況較為少見。

如前所述,大溪文化出現(xiàn)了專門的陶窯甚至窯場。窯場已經(jīng)與居住區(qū)、墓葬區(qū)分離,并且相對而言靠近居住區(qū)而遠(yuǎn)離墓葬區(qū)。同時,窯場范圍內(nèi)附屬設(shè)施完善,能夠獨(dú)立完成整個陶器生產(chǎn)過程。例如,在城頭山遺址發(fā)現(xiàn)了集中分布的陶窯,除此之外還有料坑、泥池、貯水坑、修整臺以及出灰溝、工棚等相關(guān)設(shè)施,構(gòu)成了完整的制陶區(qū),在此能夠完成陶器生產(chǎn)的所有程序。而在長江中游地區(qū)偏北部的仰韶文化遺址中,盡管也發(fā)現(xiàn)了集中分布的陶窯,但考古發(fā)掘中明顯缺乏相關(guān)附屬設(shè)施的發(fā)現(xiàn),如果參照同文化其他區(qū)域的遺址,則可以發(fā)現(xiàn)存在著制坯作坊與陶窯分處兩地的情況。這些現(xiàn)象很可能意味著大溪文化與仰韶文化的陶器生產(chǎn)方式存在著不同。前者的陶器生產(chǎn)全部是在專門的窯場內(nèi)進(jìn)行,而后者則很可能是將制坯與燒造的場所分離開來。

更進(jìn)一步來看,制坯與燒造的位置差異似乎表明陶器生產(chǎn)單位和規(guī)模亦有不同。二者分處兩地的布局特征說明制坯與燒造可能為若干家庭完成的,甚至“全民參與”。各家庭自己在住處附近制坯,到公用的陶窯燒制。在這種模式下,生產(chǎn)規(guī)模不大,專門化程度和生產(chǎn)效率相對較低。相反,具有完善設(shè)施的窯場的出現(xiàn),說明先民對于陶器生產(chǎn)的規(guī)模和效率都有較高需求,或許已經(jīng)出現(xiàn)專業(yè)化的陶工,用全部時間或大部分時間,在專門的場所完成由備料、制坯到燒制的各項(xiàng)工序。

同窯燒制的產(chǎn)品種類也顯示出專門化程度的區(qū)別。仰韶文化陶窯的燒制的產(chǎn)品未見分類現(xiàn)象,往往同窯燒造多類器物。與之不同的是,大溪文化出現(xiàn)了明確燒造某一類器物的陶窯,有的專門燒造陶支墊,有的專門制作紅燒土塊。由于當(dāng)?shù)囟嗔餍朽鞯灼鳎罩|一直為使用頻繁的器物;紅燒土塊則被廣泛用于鋪墊房屋和活動場所,所以二者的需求量極大。專屬陶窯的出現(xiàn)意味著人們對特定產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求,也由此催生了陶器生產(chǎn)專門化程度以及生產(chǎn)效率的提升。

到屈家?guī)X文化時期,陶窯相聚一處的格局和傳統(tǒng)得以繼承和沿用,陶器生產(chǎn)專業(yè)化得到了新的發(fā)展。隨州金雞嶺遺址即發(fā)現(xiàn)了陶器制造場,集中分布陶窯數(shù)座,還發(fā)現(xiàn)了和泥制坯的土坑、泥料、活動面以及盛水設(shè)施。同時,此窯場所見陶窯可能具有明確的功能區(qū)分,有的陶窯用于燒制鼎、罐、盆、豆等器物,附近放置水缸,用于陶器燒成后在陶窯頂部貯水,使窯溫慢慢下降,水滲入窯內(nèi),形成還原氣氛,把陶器還原成灰、黑色;有些陶窯則專門燒制杯、碗、缽、紡輪等小型器物,其窯室結(jié)構(gòu)只能實(shí)施氧化氛圍。同時,金雞嶺制陶場的泥料坑呈線狀分布,整齊有序,明顯經(jīng)過嚴(yán)格規(guī)劃。窯場內(nèi)各種附屬設(shè)施齊全,有一套固定的生產(chǎn)程序,燒成功能既有區(qū)分又有互補(bǔ),構(gòu)成了獨(dú)立的陶器生產(chǎn)場所,說明已經(jīng)具有核心式制陶作坊的規(guī)模,職業(yè)性的專門陶工可能已經(jīng)出現(xiàn)。

至石家河、二里頭文化時期,集中分布的陶窯亦有存在,但數(shù)量和規(guī)模明顯變小,設(shè)施完善的窯場更是未有覓尋,而且單座陶窯的發(fā)現(xiàn)頻率較多。種種跡象顯示,至少在目前發(fā)現(xiàn)陶窯的幾處遺址,陶器生產(chǎn)專業(yè)化的規(guī)模可能已經(jīng)縮小。

本文只是對長江中游地區(qū)史前陶窯的初步討論。因?yàn)槭懿牧系闹萍s,有些問題未能展開。比如,長江中游地區(qū)幾乎未見窯門的發(fā)現(xiàn),其究竟是考古發(fā)掘的局限性造成的,還是本身的燒制方式所致?而這又關(guān)系到陶工對于陶器質(zhì)量和陶色的把握和控制。另外,大溪文化窯室的容量較大,是由于消費(fèi)量的問題還是生產(chǎn)方式本身導(dǎo)致?

又如,陶窯作為史前社會中最重要的生產(chǎn)設(shè)施,其所蘊(yùn)含的信息當(dāng)不僅僅在結(jié)構(gòu)和技術(shù)方面,在風(fēng)俗、儀式等方面也留下了不少可供考察的現(xiàn)象。例如,金雞嶺遺址Y2的南部發(fā)現(xiàn)的M9,無任何隨葬品,但全身骨骼呈扭曲狀態(tài),四肢有明顯的捆綁現(xiàn)象,兩腿下段交叉,與上段分離,一腳與下肢分開較遠(yuǎn),斷裂處斷痕銳利整齊,可能為利器砍砸,顯示其為非正常死亡,發(fā)掘者推測可能與陶窯的建造過程有關(guān)。在房縣七里河、十堰雙墳店等遺址,也發(fā)現(xiàn)了在陶窯火膛處放置人頭骨的現(xiàn)象。這些都是本文未涉及而需今后繼續(xù)探討的。