1996年,山東省青州市一所學校的工地上,驚現二十世紀最激動人心的考古發掘之——青州龍興寺窖藏造像。考古學者認為,這批造像內容、造型等方面有明顯的地域特色,應被劃為一個獨立的造像類型——青州風格。佛經記載,釋迦牟尼曾在菩提樹下思索,最終大徹大悟,體態呈思惟之相的“思惟菩薩像”表現的就是這段故事。剛出土時,這尊造像頭部缺失,工作人員一年后才在庫房中找到了它。經過清理,殘留的貼金彩繪熠熠生輝,菩薩臉上的微笑神秘而純真,仿佛在冥想中悟出了佛的真諦。

去青州之前,我特意爬了一次泰山。站在海拔1533米的玉皇頂,我極目東望,看到的是一片生機勃勃的青色大地。我相信,多年前的某個春天,同樣的地點,大禹眼前見到的也應該是同一種青色。山風陣陣,松濤過耳。那一剎那,我對“岱宗夫如何,齊魯青未了”有了新的理解。

海岱古都,歷盡磨難真佛在

古代青州地區(秦漢至明初)主要包括今山東省中部、東部地區,因位于泰山和大海之間,又被稱為“海岱地區”。大約從一千六百年前起,青州一帶就是佛教傳播的重鎮。到南北朝時期,青州已有上千座佛寺,聲名最顯赫的是南陽寺。到北齊時,寺內佛殿密集,寶塔聳立。當時的《臨淮王像碑》描述說:“南陽寺者,乃正東之甲寺也。”南陽寺后來改名龍興寺,到金代因戰火變成廢墟。硝煙散盡后,青州人又在市南郊區的一處山坳里重建了一座新龍興寺。當千年古剎化為灰燼后,一座仰臥于青州大地上的山體巨佛逐漸露出了神秘面紗:站在駝山望佛臺向東南望去,迷人的釋迦佛正仰望著天空。如將照片逆時針旋轉九十度,巨大的佛陀形象看起來更加逼真。

眼底的千里峰巒,仿佛組成了一朵朵青蓮。佛典說,釋迦牟尼有三十二相,其一就是“佛眼紺青,如青蓮花”。佛有青眼,地有青州——難道這片土地注定要與佛結下不解之緣?

巨佛現身,徐徐揭開海岱佛都的面紗

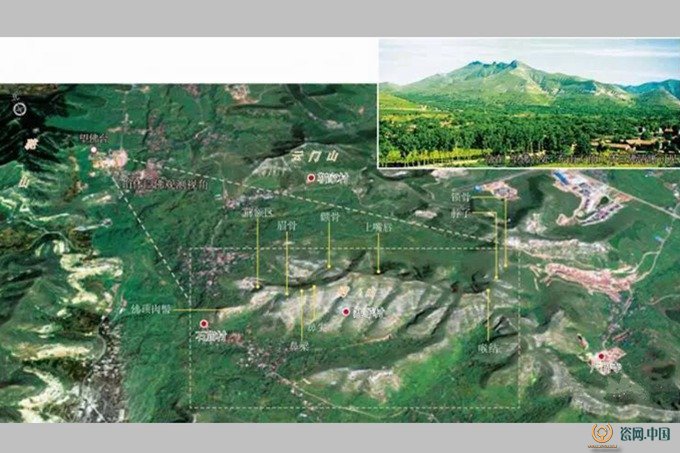

駝山望佛臺與山體巨佛位置關系圖

在青州駝山山腰的望佛臺上,一座巨型的山體仰面巨佛讓我瞠目結舌。但是隨行的青州市博物館工作人員告訴我,眼前這奇妙的景色,竟在人們眼皮底下隱藏、沉默了千百年。直到上世紀90年代,才有人偶然發現它的存在。這是位于駝山東面,一尊由9座山峰連綿組成的巨佛——它仰面朝天,雙唇微張,發髻、眼窩、顴骨、鼻梁、人中、上下嘴唇、下頜,乃至喉結,都清晰可辨。

失落的宗教圣地

除了龍興寺,青州西南郊的駝山也曾是一處佛教圣地。公元七零二年的文獻記載說:“謹施凈材于駝山寺造石佛像。”可惜,駝山中的寺廟早已蕩然無存,只留下了六百多尊石窟造像。駝山,因形似駝峰而得名,附近盛產的大青石適合鑿刻石窟、佛像。在駝山山腰,古人修建了一座望佛臺,但后人常常不知其意何為。直到二十世紀九十年代初,一位寫生的畫家在這里望見了山對面的那尊“仰面巨佛”。這座依山勢走向而修鑿的佛像長兩千五百余米,佛陀的額、鼻、嘴、頷等部位比例適當,眉、眼、顴骨清晰可辨;隨著視角轉換,巨佛的雙唇會呈現或開或閉的奇景。經過考證,專家認為:“巨佛是在人面形山體景觀基礎上,經人工修鑿而成的文化遺存。”巨佛附近有一座劈山,歷史上曾有多座古寺 。右頁圖為庫房內的龍興寺造像,墻邊站立的十余尊為“曹衣出水”式造像。(資料提供/青州市博物館)

我甚至能夠看到它瘦削的臉頰和嘴角邊的皺紋。隨著爬山的腳步,我的視角不斷發生變化,這座巨佛的雙唇不時開合,仿佛正對蕓蕓眾生傳授著妙義大法。這是我第一次見到如此絕妙的景象。那一刻,任何一位觀者在場都會產生匍匐膜拜的沖動。

駝山是青州的著名風景區,主峰因形似駱駝而得名,離市區只有5公里。讓人不可想象的是,在交通如此便捷的地方,這么一尊顯而易見的巨佛,就這么袒露于天地之間,竟長期不被發現,歷代典籍居然也未曾提到。后世祖祖輩輩生長于此的山民,也對身邊的“佛”毫不知情。

1993年,一位年輕畫家來駝山腳下寫生。或許他有著與眾不同的審美眼光,無意中發現了這座長達2500米、堪稱海內第一天然佛像的山體佛。之后,經過考古學家仔細勘測,巨佛并非全是自然之功,這佛的形象是由古人巧妙地利用山形,人工雕鑿而成,其精細程度甚至能夠表現佛像的重瞳。根據種種線索,學者推斷:佛像開鑿的時間大約在公元550年至577年,到今天被發現時,已經有1400多年歷史。不過我還是覺得,古代一定有很多人曾經知道巨佛的存在。只是后來,他們因為戰禍離開了青州。

青州西南郊的駝山、云門山崖壁上,都開鑿有大量的佛教石窟——佛教自西向東傳播的長廊中,這是洛陽以東發現的最大規模的石窟群。其中,駝山石窟中有大小佛像638尊,最大的高7米有余,最小的高度還不足10厘米。無論個體大小,每一尊佛像都直接遙望著對面的山體巨佛。我恍然明白,這應該就是佛家所說的“一佛出世,千佛護持”。

青州和佛教的淵源遠不止這些。據記載,西晉太安二年(303年),青州城中就有了一座寧福寺。此后,十六國時期的朗公和尚于前秦皇始元年(351年)來到濟南(濟南當時歸青州管轄)地區建寺傳教。公元398年,南燕國主慕容德定都青州后與朗公過往甚密,慷慨地加封其為“假東齊王”并施舍傣祿以支持發展佛教事業。但朗公的佛教不太注重造像活動,所以青州地區就很少有十六國時期的造像。

漫漫時光、層層塵土掩不住萬丈佛光的發散:山體大佛被發現后的第四年,一批南北朝中晚期光彩奪目、雕工精美、風格奇特的造像從青州地層中被發掘出來。這一次考古發掘過后,青州地下的佛光再一次閃耀中國。

千佛出世,從“褒衣博帶”到“曹衣出水”

2012年5月,我來到1996年龍興寺造像的出土地點——山東省青州市第八中學運動場。與別處操場相比,這里看上去并沒有什么特殊之處,只是1996年之后,場地一角多了塊石碑——上刻“龍興寺遺址”。對于龍興寺,青州史籍中曾有過記載,它始建于北魏,香火一直持續到唐宋,歷代均為最高等級的皇家寺院。

時光回到1996年10月的一天,一輛為中學執行修整任務的推土機無意間打開了塵封千年的時光隧道:這個隧道就是一座隱秘的地窖。經過考古人員七天七夜搶救性發掘,一口長8.6米、寬6.7米、深約3米的地窖里,居然出土了400余尊佛像。迄今為止,這是中國一次出土數量最多的窖藏造像群。沉睡千余年的精美造像終于從睡夢中醒來了,它們以異常奪目的光彩征服了世人,并綻露出青州佛教輝煌歷史的冰山一角……

去年年初,青州市博物館的工作人員曾給我郵寄了一張當年發掘現場的光盤,我每次觀看都不由自主地為之振奮。隨著塵土被一點點刷去,佛陀、菩薩、羅漢們慢慢睜開了睡眼,當他們目光流轉,再次打量眼前世界,天地間早已滄海桑田。但他們一個個還是漸漸綻放出恬淡的微笑——佛像出土時,一位工作人員脫口而出:“那是東方最迷人的微笑!”

人性的佛光

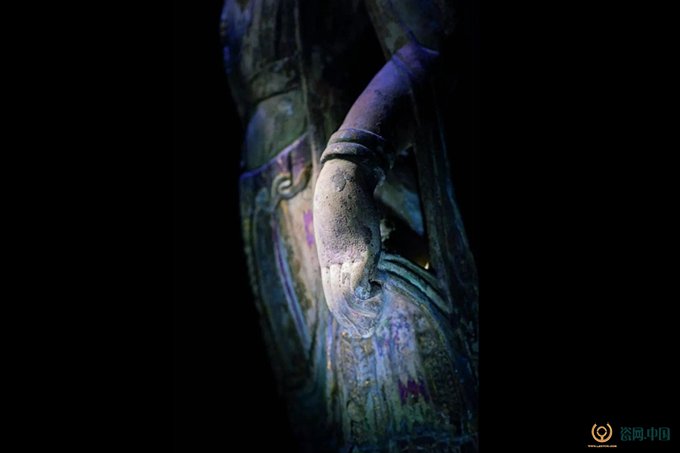

龍興寺窖藏出土的北魏造像多為背屏式。所謂背屏式造像,是以石刻背屏的形式反映佛、菩薩身后的身光,形制多為尖拱的桃形。此時,青州地區的佛像大多面目清瘦、彎眉、丹鳳眼半睜、小嘴上翹、肥大的雙耳下垂,帶有童稚之氣的面部被工匠們刻畫得栩栩如生(上圖)。青州地區出土過幾尊為數不多的菩薩單體立像,呈現出極為繁復、細膩和華麗的風格,身上佩戴的華美飾物往往要經過彩繪和貼金處理,顯得光彩照人(本圖)。有意思的是,每個看似威嚴的面部,都有一張微笑的面孔,神圣的佛陀、菩薩身上散發著濃厚的生活氣息。這些閃耀著神秘靈光、受人頂禮膜拜的佛,一個個被注入了人性的光輝。

是的,幾乎每尊佛像的臉上都帶著深淺不一的笑意。對于這種從污泥中顯露的極致之美,2012年4月去世、全程參與龍興寺遺址發掘的青州市博物館老文博工作者夏名采最有發言權。他曾不止一次地說:“有幾尊斷臂的觀音菩薩,出土時靜靜地躺在地窖里。人們都說維納斯漂亮,我看她們比西方的維納斯更漂亮。”說這段話時,夏老師語調遲緩、神情怡然,掩飾不住內心的興奮。這次考古發掘最終入選了1996年全國十大考古發現,同時也是當年佛教考古領域中最重大的發現。

青州市博物館與龍興寺遺址只有一墻之隔,最顯要位置的展廳中陳列著1996年出土的部分佛像。如果說,山體巨佛帶給我的震撼來自體量與氣勢,那么龍興寺造像呈現的則是親切與安寧。瞻仰完各個時期的造像之后,我察覺到了一個特殊現象:龍興寺佛像的演變并沒有遵循佛教造像的正常演變軌跡,而是在造型與風格上產生了極大的逆流——按照大乘佛教進入中原的路線,青州佛像的風格似乎應該傳承自鄰近的洛陽龍門。但是,這里的造像大大出乎很多人的意外。

考古報告顯示,龍興寺造像并不是一個時代的窖藏,它們從南北朝一直延續至北宋,前后跨度長達500多年,而其中絕大多數完成于公元5至6世紀。佛像中年代最早為北魏晚期,雕像的身軀頎長、臉瘦頸細,還稍微有些溜肩,是典型的中原人形象;而面部微微突出的顴骨,也符合中國傳統文化中智者的形象;其袈裟則多為士大夫的“褒衣博帶”式,褶紋繁復飄逸,頗顯清秀儒雅。正如我過去在洛陽龍門石窟看到的造像一樣,青州北魏造像也鮮明地體現出“秀骨清像”的特征,深深地打上了“鮮卑漢化”的烙印。

漢化造像風格的趨勢一直延續至東魏,并沒有太多明顯變化。但是,當我把目光投向北齊造像——佛像居然被“重新胡化”了,且中間沒有任何過渡!這些佛像面容豐滿圓潤、軀干敦厚寬闊,而他們的服飾也居然又復古了——從褒衣博帶變成了薄衣薄袖。當這批佛像面世的時候,有人一下子想到了一個詞——曹衣出水。

所謂“曹衣出水”,指的是美術作品中的一種技巧,比喻服飾輕薄貼身,就好像剛從水中走出來,濕衣緊貼身體。青州龍興寺出土的北齊造像,或是在軀干上直接刻畫衣紋,或是全身沒有任何皺褶,完全用肌膚輪廓顯現人體輪廓的優美。有幾尊佛像甚至只在手腕、足踝處淺刻幾道象征性的衣紋,乍看上去就是裸體的造像。

這種奔放而大膽的技法明顯來自異域——曹衣出水手法的創始人叫曹仲達,在北齊做到了朝散大夫。但很多人不知道,他其實是西域的曹國人。曹氏的籍貫又令我想起了那尊山體巨佛——大佛的頸部居然被刻意雕鑿了喉結。隨著佛教在中原地區的傳播,佛像日益融合了中原人的審美標準,逐漸去除了喉結等性別特征,甚至有的佛像干脆趨于女性化(如觀音就是由男身轉為女身的典型)。在這種背景下,巨佛的喉結無疑是對佛教漢化的一種逆反——這不是巧合,因為據考證,巨佛開鑿完成年代大約也在北齊時期。

遺憾的是,曹仲達并沒有作品傳世。此前,充滿西域風情的“曹衣出水”只存在于典籍和傳說中。典型的“曹衣出水”手法的藝術品,如今也僅此一例,那就是青州龍興寺窖藏的北齊佛像。自白馬西來,佛教東傳,身后留下了一長串造像或石窟:龜茲、高昌、敦煌、炳靈寺、麥積山、云岡、龍門……這條漫長的路上,佛像的凹目漸漸填平,高鼻漸漸縮減,卷發漸漸平直,裸體漸漸遮掩。這一切看起來是那么行云流水、順理成章。為何到了青州,佛教偏偏異軍突起,硬生生地來了個180度的大轉彎呢?

青州是一座坐標奇異的城市。在文化和地理兩個層面,“青州”的命名都象征著東方。的確,若以東西論,青州居東,洛陽居西;若以南北論,青州居北,洛陽居南。但是,青州與洛陽之間的造像風格卻發生了逆轉。另一個更令人意外的地方是:從公元411到467年,靠北的青州先后被南方的東晉、劉宋王朝統治,而低了兩個緯度的洛陽卻屬于北魏版圖。

難道說,這段歷史不經意間扭曲了佛教傳播路線?

“青州風格”,出自北方還是南方?

改寫世界美術史的青州雕工

菩薩為佛的脅侍,是佛教造像中不可缺少的部分。與佛像雕刻手法的簡潔、洗練相比,青州地區的菩薩造像程式更復雜,手法更細膩,細部刻畫極為精美。比如,北齊時期的一尊菩薩雕像,身上裝飾品極為華美:玉米狀的瓔珞(一種用珠玉串成的裝飾品)分兩股下垂,在腹部連于一塊懸掛的玉璧中,然后下垂至腿間再上卷,裙帶則系成蝴蝶結狀,上面繪有精細的圖案(圖一),手腕上戴有圓鐲(圖二)。在佛教文化中,飛天是一種不受局限的藝術形象,按職能可分為供養飛天、伎樂飛天。青州龍興寺背屏式造像的頂部,多會刻有一座精致的寶塔,周圍有舒展長袖、翩翩起舞、微笑甜美的飛天,她們多為側身,姿態優美、表情動人(本圖)。看過龍興寺佛教造像,牛津大學莫頓學院院長羅森女士說:“世界美術史應該重寫,因為龍興寺佛像完全可以證明,中國的雕塑藝術比歐洲文藝復興時代的雕塑要早得多。”

青州龍興寺佛像和部分石窟造像,既不同于十六國、北魏時期的新疆、涼州模式,又與云岡、龍門模式有著明顯區別,而是一種具有自身文化特色的全新造像模式。為此,學者們將青州及周邊地區出土的眾多造像的類型定名為“青州風格”或“青州模式”。那么,此類造像的源流到底來自何方呢?

東晉義熙八年(412年),我國第一位到天竺取經的高僧法顯攜帶大量經文歸來。此次歸國,他并沒有選擇陸路返回,而是乘坐海船在青州長廣郡牢山(今青島嶗山)登陸。此時,剛剛上任刺史的劉兗邀請法顯在青州居住、譯經、傳教。法顯在青州停留一年,把來自西方的佛光一寸一寸散播在這片青色的大地上。一位叫佛圖澄的高僧,被后趙皇帝尊為“大和尚”。后趙皇帝石虎要修建鄴城舊塔,缺少承露盤等法器,佛圖澄便告訴石虎:“青州有座古阿育王塔,塔底有許多法器,我畫一張圖,您派人去找吧。”石虎派人到青州按圖索驥,果然找到了承露盤。高僧提到的古阿育王塔在今臨淄城西。同曹仲達、僧朗一樣,佛圖澄也是一位西域胡人。

因此,南北朝之前,青州地區就已經直接沐浴過來自西域的佛光。這期間既有胡僧東來傳道,也有中國僧人往天竺求法。此后,在南朝宋元嘉年間,還有一位叫“釋道普”的高昌人啟用官方資助,欲沿海路往西方取經,但不幸的是,在青州長廣郡“船破傷足,因疾而卒”。有學者據此認為,青州地區的造像風格之所以有逆流現象,正是因為高僧們直接帶來了西域佛法。尤其是,青州地區這時候已經有了長廣郡、東萊郡兩處港口,為青州接受外來佛教文化創造了重要路徑。

當然,也有人提出,“青州風格”造像的形成并非外來原因,因為幾位僧人的短居不足以造成如此深遠的影響。他們進一步指出,北魏時期推行胡人穿漢服改革,但到了北齊時期卻來了一次轉折——高氏政權在佛教領域提倡鮮卑化,反對漢式服裝的“褒衣博帶”佛裝。因而,北齊治下的青州地區出現“曹衣出水”造像不足為奇。但是,北齊疆域十分廣闊,為何偏偏在青州一地出現了這種造像呢?

后來,又有南京藝術學院的費泳等學者提出了一種新奇的解讀:青州模式造像的源流,很大程度上來自南朝的影響。因為,青州風格的造像可以在成都萬佛寺遺址中找到范本!青州龍興寺窖藏造像出土的114年前(1882年),遠在西南的成都萬佛橋邊出土了百余尊南北朝時期的佛像。如果不是學者的提示,我根本不會將兩者聯系在一起。細細比較之后才發現,龍興寺、萬佛寺兩地造像的確有諸多相似之處。比如,青州北齊、北周菩薩造像的冠帽與鄰近的河北曲陽白石造像明顯不同,卻可以在成都萬佛寺(時間早于龍興寺)中找到相似的造像。

兩座相隔兩千余公里的寺廟,居然在佛像風格上如此接近,真是不可思議!學者給出的解釋是:青州雖居北方,卻曾被東晉、南朝宋等南方政權統治了半個多世紀,因而在佛教傳播過程中走了一條不尋常的路線。成都被南朝統治,靠近佛教源地,許多造像的年代甚至遠遠早于某些中原地區。這也就不難理解:雖然青州與曲陽緯度相近,但由于二者分屬不同政權,造像風格自然就會有明顯差異。

不過,疑問也隨之而來:從成都到青州,這之間的過渡如何解釋?“青州風格”來自南方還是北方?……關于龍興寺造像的討論或許將一直持續下去。但是,確切答案似乎并不那么重要。因為,這些偉大的作品穿越千年歲月后還能綻放奇異光彩,本身就是一個偉大奇跡。

著名的改革派皇帝——北魏孝文帝拓跋宏登基三年后就將青州劃入其統治版圖。北魏入主后,青州真正開始了大規模的佛教造像運動,青州佛教在此時期進行了深入傳播。自東漢末年以來,青州地區一直被戰爭所籠罩——作為南北政權的交界地帶,這里的戰亂比別處更加頻繁。公元323年,后趙大將石虎領兵攻廣固城(青州早期古城),坑殺青州軍民3萬余眾;公元410年,東晉劉裕領兵攻擊廣固城,血戰10月后破城,將廣固城夷為平地。到了北魏、東魏之際,青州治所東陽城兵來將往、刀光劍影,再次上演一幕幕戰亂慘劇。

佛滅佛生,千年輪回

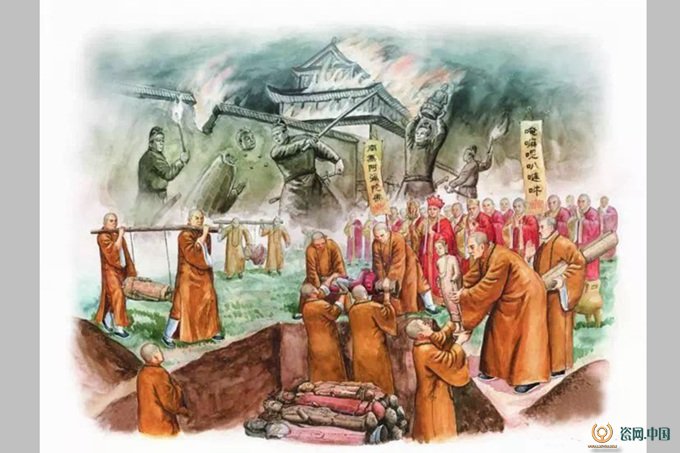

青州龍興寺遺址出土的佛像數量眾多、雕刻精美,但多為殘品。學者推斷,這些造像的毀滅,很可能與唐武宗時期的滅佛運動有關(繪圖/孟凡萌)。

著名考古學家宿白先生認為,一大批曾遭劫難的佛像最終重見天日,確立了青州作為中國東部地區佛教文化中心的地位。每次對外展出,青州博物館的工作人員都要小心翼翼地從地下倉庫中取出這些藝術珍品。

戰亂、滅佛,讓佛都遭遇滅頂之災。地獄的火輪熊熊燃燒,將這片土地碾壓得血肉模糊,生活在悲慘世界里的青州民眾在目不暇接的禍亂中呼天搶地。此時北魏統治者提倡的佛教迎合了民眾的精神需求。據龍興寺造像的題記,那些精美佛像大多是為死者而造。隨后,青州佛教的出家和在家弟子也興起了摩崖造像之風。青州山區巖層以石灰巖為主,駝山、云門山均留下了石窟造像群。其中,這兩座山均為極易雕琢的石灰巖,因而成為開鑿石窟的首選。據唐長安二年(702年)的青州刺史尹思貞造像題記記載,駝山中曾有過一座寺廟“駝山寺”。

可惜,風雨千余年后,寺廟廢墟也蕩然無存了,留存下來的只有眼前的這600多尊石窟造像。

地下還有多少被遺忘的佛光

青州(海岱)地區古代佛教造像遺址分布示意圖

歷史上,青州消失的寺廟又何止這一座。據不完全統計,青州宋代以前所建的200余座寺院幾乎沒有留下任何蹤跡。這些寺廟之所以突然消失,很大程度上是因為歷史上的數次滅佛運動。從東漢至五代時期,千余年時間里先后有4次大規模的滅佛運動。除了第一次,其他3次都對青州佛教帶來了劫難,尤其是唐武宗會昌年間的滅佛,規模之大、尺度之嚴、毀滅寺院造像之多,為歷史之最。而青州龍興寺出土的眾多殘缺造像很可能就是滅佛導致的慘劇。青州地區以平原或低山丘陵為主,除了城池幾乎無險要之地。當災難來臨時,青州不像敦煌那樣有大漠黃沙庇護,也沒有云岡、龍門那樣險要的地形。因此,戰爭和滅佛對青州佛教的打擊是最致命的,甚至可用“滅頂之災”來形容。

對于龍興寺窖藏佛像的曲折命運,我們大致可以推測:龍興寺興盛時,虔誠的善男信女施舍資財雕刻了許多精美的造像,同樣虔誠的寺院僧侶把歷代和當代的精美造像精心收集和供奉。但青州佛教幾經劫難,使這些佛像遭受破損。再后來,由于金軍攻宋,龍興寺被徹底破壞,精美的造像狼藉滿地。于是,一群僧侶和居士把這些佛像收集起來,鄭重地埋藏在寺院的地窖里,期待著有朝一日復興佛法。金元時期,道觀先后進駐駝山、云門山, 青州佛寺歷史從此被暫時塵封。

去年在青州采訪期間,我聽到了一個噩耗:主持發掘龍興寺窖藏佛像的夏名采老先生于4月18日駕鶴西去了!龍興寺造像默立在潔凈的博物館中,但那個精通佛像史的老文物工作者再也回不來了。上世紀60年代末,這個北大考古系的高材生、一位湘西的土家漢子,來到益都(今青州市)這座小縣城,并在此扎根40多年。他始終認定:“這座擁有5000年歷史的古城,是一個等待發掘的古文化寶藏,是一片文物開發的處女地……”現實一次次印證了夏老的話。

前些日子,青州地區又有了重要考古發現,地下出土了一個高達1.5米的大佛頭。按照比例,完整佛像起碼有9米高。又一座冰山在人間顯露了它的棱角。我們不禁想知道:青州的地下究竟還埋藏著多少被遺忘的佛光?

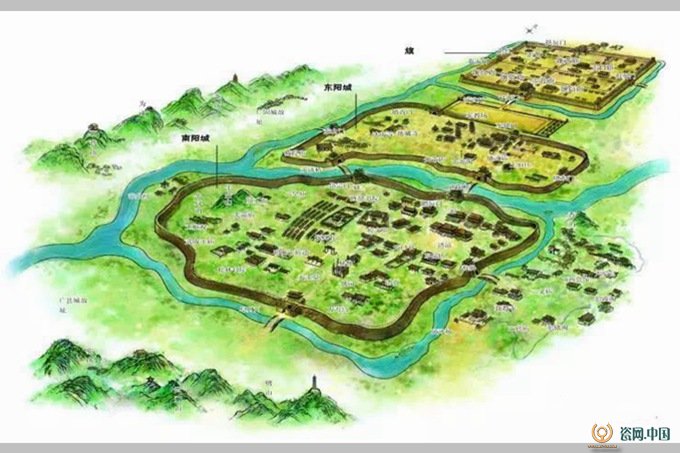

青州古城鳥瞰復原圖。制圖/劉震宇

《法華經方便品》曰:“以諸欲因緣,墜墮三惡道;輪回六趣中,備受諸苦毒。”青州市博物館有一個演示青州城池變遷的沙盤。面對它時,我噓唏不已,腦中很自然地跳出了這段佛經。那個沙盤標注了青州從古至今的城池遷徙軌跡:廣縣城—廣固城—東陽城—南陽城,還有一座最晚出現、與南陽城同時存在過的滿城。

在方圓十公里的范圍內,曾有過5座不同城池,這在中國所有古城中極其罕見。

這一切都是因為海岱地區的無數戰禍和政權頻繁更迭。5座城池無一例外誕生于政權更迭時期,而任何一次政權更迭都伴隨著無數場戰爭。因此,城池的每一次遷徙都是一次命運輪回。據不完全統計,南北朝時期青州遭遇過20多次大戰,治所廣固城百余年間15次易主。

青州佛教的盛衰就是這座城的歷史縮影。佛教進入青州是它的苦難時期,也是最輝煌時期。隨著朱元璋將山東的行政中心由青州遷至濟南,青州城的鋒芒也一點點褪去。到了今天,它又從一個府級(相當于今天的地級)城市降為縣級。

當花雨散盡,青州像一個疲憊的戰士,卸下盔甲、重回田園、回顧歷史、默默蒼老。即將離開青州市博物館時,年輕的館員李寶壘指著后院一截斷墻告訴我:“那是南陽城城墻!”我這才忽然記起,龍興寺的前身就叫“南陽寺”。

一座佛寺,一座古城,原來冥冥中就有因緣。