一、近年田野工作的基礎、緣起與目標、思路

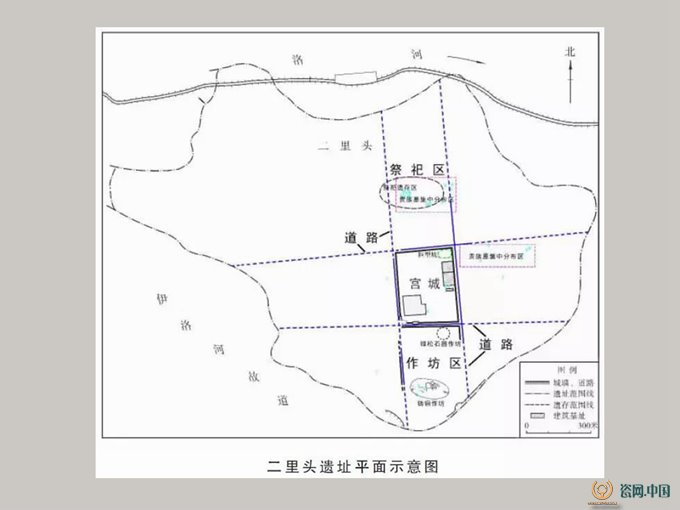

二里頭遺址自1959年發現以來,持續進行了60余次發掘。截止2006年,已發掘4萬余平方米,獲得了一系列重要成果:建立起了二里頭文化四期的分期框架;確認了遺址現存范圍,找到遺址中部的井字形主干道路系統,勾勒出城市布局的基本框架,發現宮城城墻和官營手工業作坊區外的圍墻,發現了大面積的夯土建筑基址群和大型宮殿建筑基址數座,大型青銅鑄造作坊1處,與制陶、制骨、制綠松石器作坊有關的遺跡若干處,與宗教祭祀有關的建筑遺跡若干處,以及中小型墓葬400余座,包括出土成組青銅禮器和玉器的墓葬,獲得包括大型綠松石龍形器在內的銅器、玉器、綠松石器、漆器、陶器、石器、骨器等萬余件文物。作為中國古代文明與早期國家形成期的大型都邑,二里頭遺址的重要學術地位得到了學術界的公認。

20世紀90年代中期,隨著各地考古學文化發展譜系和年代序列的基本建立,中國考古學的研究重心逐漸轉移到以人、社會、環境、資源及其相互關系為主要內容的社會考古領域,聚落考古或聚落形態研究是社會考古學的基本方法。井字形主干道路系統和宮城城墻的發現和遺址布局框架的大致廓清,即是在聚落(城市)考古學理念指導下的收獲。上述一系列發現,構建了二里頭遺址主要功能分區和布局的大致框架,為總體把握二里頭都邑規劃布局的特征,進而探索其社會結構等問題奠定了基礎。

同時,包括測年、遙感、地質、地貌、植物、動物、人骨、化學、工藝技術等多個科技考古領域的研究人員,依據考古學的研究思路,借用自然科學相關學科的方法與技術,投入對二里頭遺址勘探、調查和采樣,對出土的大量遺物進行多種鑒定、測試和分析,結合研究對象各自的考古背景、長時間埋藏過程中可能造成的影響、當時可能存在的人為作用等諸多因素,開展探討和研究。根據研究,二里頭遺址二里頭文化的絕對年代大致為公元前1750~公元前1530年;當時的氣候溫暖濕潤,居民在土質肥沃、距離邙山不遠、瀕臨伊洛河的二級階地上建立居住地;當時人的健康狀況似乎較好,可能存在人口流動的現象;可持續發展的多品種的農業生產已經成為社會穩定發展的基礎,多品種的家畜飼養保證了肉食來源,可能還存在從外地輸入家養動物及對綿羊進行次級開發的行為;當時的專業化分工明確,已經能夠做到依據石器的功能特征選擇合適的石材制作石器;陶器制作的規模化生產進一步穩定,出現專門用于禮制或貴族專用的陶器生產部門;獲取制作銅器資源的產業鏈已經形成,制作銅器和玉器的專門性技術更加完善,可以對那些產品進行規模化生產,這些產品應該是為貴族專用的;出現具備規范化特征的制骨技術等。科技考古研究在一定程度上為認識二里頭遺址各個時期的絕對年代、自然環境特征、人類自身與體質相關的特征、人類的多種生存活動以及生產行為特征等等。

但是,上述工作僅了解到二里頭都邑聚落布局的大致框架,仍需更細致的田野工作、更緊密的多學科合作,更深入掌握遺址的遺存分布及其歷時性變化的更多細節,建立田野資料GIS系統,進一步了解當時的環境、人地關系、技術水平、社會及經濟形態等。

基于上述情況,2010年開始新一輪工作之初,我們將田野工作的目標確定為:繼續探索二里頭遺址的地下遺存分布情況,深入推進對二里頭都邑聚落的構成要素、布局結構、功能分區以及其形成和發展的歷時性變化過程的剖析;了解當時的環境、人地關系、技術水平、社會及經濟形態等問題;整合歷年鉆探、發掘資料,建立二里頭遺址考古GIS系統。為了實現上述目標,我們確定工作思路為:切實貫徹多學科合作、社會考古學和文化遺產保護等理念,運用聚落考古學的方法,注重遺存堆積過程的觀察和復原,系統鉆探、精細發掘、全面記錄、精確測繪、深入思考、綜合分析,用最小限度的發掘,爭取獲得最多的古代社會信息,最大限度地保護文化遺產。

二、工作方法

2010年,為配合中華文明探源工程和二里頭遺址保護展示工程的開展,我們開始了新一輪田野工作。課題實施過程廣泛采用多學科合作,與自然科學、技術方面的專家的合作貫穿發掘課題設計、實施的整個過程中。

為了全面了解地下遺存情況,我們采用全覆蓋式系統鉆探。一般情況下,按照1.5米間隔的“梅花”形布孔法鉆探(之所以將探孔間距設置為1.5米,是因為二里頭文化墓葬寬度最多1米余),使用電子全站儀測繪每一探孔的三維坐標。鉆探之前,打印好鉆探區域的大比例航拍圖紙,記錄者在航拍圖紙上畫出鉆探出遺存的位置和輪廓草圖,同時詳細記錄每個探孔的土質、土色、包含物、硬度、密度、性質等,并對部分探孔土樣拍照、收集,以便于后期對比和取樣,最后繪制鉆探平、剖面圖,建立鉆探GIS系統。為保護重要的文化遺存,對夯土類遺存和墓葬僅鉆到表面下10厘米左右,確定土質、土色、軟硬程度、包含物、堆積性質之后,即停止向下鉆探。

發掘工作注意按地面清理,注意堆積的形成過程和廢棄過程。對大型夯土基址的發掘,一般清理到疊壓在其上的二里頭文化層后,即暫停向下清理,細刮平面,理清各遺存間的相互關系之后,整體和分塊詳細拍照,精確測繪,制作數字三維模型,全面詳細記錄。然后根據需要選擇部分地段進行解剖,對解剖溝內晚于夯土基址的遺跡進行清理,以便獲取基址的時代、結構等細節。對發現的一般灰坑、墓葬等遺跡進行解剖式發掘。

發掘過程和記錄比以往更多關注工作過程、目的和方法,工作過程中更多拍照、多繪圖,更加注意對發掘過程、清理過程、資料提取過程、測繪過程的拍照、記錄。除了上述拍照之外,清理過程中每天上、下午上、下班時均拍工作區域的平、剖面照片,以便更多地保留遺存的時間、空間、環境信息,更好地提高發掘質量。全程使用電子全站儀進行測繪遺跡和遺物,并與全面制作數字三維模型結合。測繪采用與國家地理坐標一致的遺址測繪系統。所有遺跡和部分重要遺物發掘前、中、后均按照三維建模要求拍照,之后制作三維數字模型,同時,設置多個控制點測繪三維坐標。拍照、測繪后盡可能當天或第二天制作出三維數字模型,并導出、制作出遺跡線圖,即時到現場核對、修改、標注遺跡線圖。所有的記錄資料都數字化并建立GIS系統。

三、工作收獲

本階段的考古工作先從對宮殿區的系統鉆探開始,而后對宮殿區以東進行了系統勘探。經過多個季度的勘探和發掘,在宮殿區東北部發現巨型坑,宮殿區東中部新揭露二里頭文化早期的多進院落宮室建筑――5號基址,在中心區的西南部新發現墻垣和道路。

宮殿區東北部發現的1號巨型坑,東緣距宮城東墻西緣3~5米,北緣距宮城北墻4~6米。平面近似圓角長方形,東西長約66、南北寬約33米,總面積約2200平方米,深度一般為4~4.6米,最深達6.7米。1號巨型坑內存在從二里頭文化第一期晚段到四期晚段的連續堆積。二里頭文化第二期遺存是坑內的主要堆積,總厚度1~3米,發現有陶片鋪墊的活動面和道路、祭品為豬的祭祀遺跡、地面經過夯打并用火燒烤的房址及灶、長期踩踏形成的堅硬路土面等遺跡。以豬為祭品的祭祀遺跡有多處,有的用豬某一部位的骨骼,有的用完整的幼豬,其中一處主要由3具完整的幼豬和幾塊幼豬的下頜骨組成。3具幼豬擺放較為集中,均面朝左、背向右側身放置,其中2具豬骨相距較近,頭向南北相反,一具頭向接近正南、一具頭向接近正北,年齡均為半歲左右。第四期局部有密集鋪墊陶片的路。巨型坑的多層堆積中間可見到植物莖、葉的腐爛痕跡,淤積痕跡、水銹痕跡也較多,表明其有較長時間被水浸泡。1號巨型坑外圍近旁鋪墊料姜石塊,表明其是一處特殊的場所。僅對其解剖30余平方米,即發現4具擺放整齊、姿勢一致的完整幼豬骨骼,1處夯打堅硬、建筑講究的小型房址,1處陶片鋪墊層,1條鋪墊陶片的道路及多處踩踏堅硬的道路,表明挖土形成巨型坑后,曾進行過祭祀、居住等活動,而非一般的堆放垃圾的場所。其與偃師商城宮殿區的祭祀遺跡有一些共同之處:均位于宮殿區北側的專門場所,祭品主要是豬。1號巨型坑可能是二里頭遺址宮殿區內一處專門用于祭祀的場所。

5號基址位于二里頭遺址宮殿區東中部,與其東側的3號基址并列,二者中間以通道和暗渠間隔。總面積超過2700平方米,坐北朝南,方向約為南偏東4.5度。自南向北由4進院落組成,分別編為1~4號院(南緣被一南北寬近2米的東西向東漢溝渠打破,但溝渠以南未見同類夯土,推測5號基址南緣即在溝渠經過的區域)。每進院落包括主殿、院內路土,各進院落的主殿均為以窄墻間隔成不同房間的連間排房,每進院主殿的連間排房均自西向東編號1、2、3…室,南側多有門道,第2、3號院的主殿北側也有門道。臺基以東、以北、以西有路土活動面。在第2~4進院落內共發現3排5座貴族墓葬。這些墓葬均打破院內的夯土基址和使用時期的路土,其上又被稍晚的使用時期路土所疊壓,確證這些貴族墓葬是在5號基址使用時期埋入,之后基址繼續使用。5號基址修建和使用均在二期。中心區西南部的墻垣和道路均位于作坊區以西。墻垣(Q7)方向355度,與宮城西墻(QW)大致平行,位于后者延長線以西17.5~20米。墻體被破壞較多,經鉆探知殘存長度約147米,復原長度約228米。墻體直接建在生土之上,寬度不一,最寬1.46米。殘存厚度約0.5米,層厚多在0.08~0.10米,夯筑質量較好,尤其是最下層的,隱約可見夯窩,厚僅0.06、0.08米。始建年代不晚于二里頭文化二期晚段,廢棄年代為四期晚段。道路見于墻垣(Q7)東、西兩側,方向與Q7大體一致。受發掘面積所限,道路的寬度尚不明確。東側道路最寬處超過24米,路土西側斜壓于Q7東側邊緣,東側多直接疊壓生土,路土質量多較好。西側道路寬度超過5.5米,實際寬度尚不明確,偏上的路土質量較好。東側道路的年代可能不早于二里頭文化三期晚段,西側道路的年代不早于三期早段,不晚于四期晚段。

墻垣Q7東側的道路與宮城城墻西側的大道成一直線,寬度、年代基本相同,可能為宮殿區西側道路的南部延伸段,而墻垣Q7可能是作坊區西側另一大型圍垣設施的東垣,而非作坊區的西垣。理由如下:1、宮殿區外圍的的早期道路系統早在宮城城墻修建之前已出現并使用,宮城城墻修建在早期道路之上,宮城城墻建成之后,在城墻內外原道路上繼續鋪墊、踩踏形成使用時期的道路,因宮城城墻靠近早期道路的內側,所以宮城城墻外側的道路遠遠寬于內側,外側道路的寬度在10余米至20米,內側道路的寬度僅1米左右,宮殿區外側的四條道路均如此。作坊區東側和北側東段發現的二里頭文化早期始建并沿用至晚期的墻垣Q5、北側晚期新建的的墻垣Q3及道路情況大致相同:墻垣直接修建在生土之上,內側無道路,而外側有較寬的道路(即宮殿區東側的道路LE、南側的道路LS)。而墻垣Q7位于宮城西墻延長線以西20米左右,其東側即為與宮城城墻西側的大道成一直線、最寬達24米的道路,因此,此道路可能為宮殿區西側道路的向南延伸段,墻垣Q7可能是作坊區西側另一大型圍垣設施的東垣,而非作坊區的西垣。

四、近年田野工作的意義

1號巨型坑為二里頭文化首次發現的該類遺跡,坑內多種文化遺存整體上豐富了二里頭文化內涵,為了解當時社會生活的更多細節提供了重要資料。其位于宮殿區一角,包含從二里頭文化一期到四期晚段等多個時代的遺存,為了解二里頭遺址地下遺存分布情況、布局結構和歷時性變化提供了重要資料。其較大的規模和體量,為了解二里頭遺址大型工程設施用土來源提供了線索。坑外四周用料姜鋪墊,坑內多處用幼豬祭祀的遺存,表明其是都邑內專門的祭祀場所和祭祀遺存。以往曾在宮殿區以北百米之外發現祭祀遺存區,其中存在包括類似于后世的“墠”之類長方形半地下式和后世“壇”之類圓形地上式的遺跡及祭祀的墓葬。1號巨型坑中新發現的祭祀遺存處于當時地面以下2米左右的大坑中,集中而豐富,周邊有多種同期遺存,為研究二里頭文化祭祀活動的內涵、類別及制度等課題提供了新穎的重要資料。其與偃師商城宮城中專門祭祀場中用幼豬祭祀的現象有一些共同之處,為研究偃師商城相關祭祀制度的源頭提供了重要資料。

5號基址是目前所知年代最早、保存最好的多進院落大型夯土基址,是中國后世多院落宮室建筑的源頭。其與3號基址這種外圍無圍墻、多進院落、院內有貴族墓葬的宮室建筑格局和內涵,以及宮殿區外圍無6圍墻的都邑整體布局,構成了二里頭文化早期宮室建筑、宮殿區布局的獨特特征。二里頭文化晚期宮殿區內,以1號、2號基址為代表的宮室建筑則是外圍有圍墻、廊廡、院內無同時期的貴族墓葬的四合院式,以4、7、8號基址為代表的宮室建筑則是單體夯土臺基式,宮殿區外圍則出現了城墻形成了宮城,它們與二期的宮室建筑、宮殿區布局和內涵的差別較大。但二期時井字形道路系統所規劃的“井字形九宮格”的都邑整體布局、大型夯土建筑和絕大多數墓葬的方向,則延續至三、四期;三期、四期的陶器構成、形態特征也與二期的一脈相承、延續發展,表明都邑的主體人群并未發生變化,宮殿區和宮室建筑布局和內涵的較大變化,應是統治階層的規劃理念和政治理念發生了變化。

二里頭遺址至今未發現大型墓地。在遺址東部第Ⅲ、Ⅴ區,北部第Ⅵ、Ⅸ區,均發現從中型夯土基址到小型夯土基址、一般房址等各級居住遺存,和從貴族墓葬到一般墓葬在內的各個等級墓葬并存一起的情況,表明每個區域均有從貴族到一般平民的居址和墓葬,每個區域或許是一個家族或集團的集中居住和墓葬區,暗示每個區域歸不同的家族或集團所有。如前所述,作坊區西側新發現的墻垣,很可能是另一處大型圍垣設施的東垣。1975年曾在該墻垣以西百余米處發現一批銅器、玉器、陶器等,包括1件銅爵、1件玉鉞、1件玉牙璋(原簡報稱為“玉立刀”)、1件七孔玉刀、1件柄形玉器,還有圓陶片和數十枚小綠松石,它們極有可能出自墓葬。如此豐富且高等的遺物,如果出自同一墓葬,則在目前所知最高等級的墓葬之列。我們曾在作坊區以西鉆探到夯土遺存,表明該區域并存貴族居住區和墓葬區。上述多個區域“居葬合一”的情況,與陶寺文化等新石器時代存在大型公共墓地、居址和墓葬區分開的情況迥然有異,而是與鄭州商城、偃師商城、安陽殷墟等早期王朝時期都邑的居住、墓葬制度、社會結構更為接近,一定程度上反映了二里頭文化在中國歷史上劃時代變化的情況。