摘要:甘肅省洮河流域的齊家坪遺址是齊家文化的一處大型聚落。此次通過一系列地表調查、地球物理探測、數字測繪、采集遺物分析和針對性的試掘,對這座遺址的結構和內涵有了更加全面的認識,揭露了這座早期青銅時代遺址的復雜性。初步結果顯示,齊家坪遺址有明顯的分區規劃,可分為生活居住區、公共墓地和制陶手工業區域。而且在生活居住區的中心也有墓葬的分布。上述結果有助于我們在齊家文化交互作用圈的脈絡下深入考察齊家坪的聚落形態,同時也驗證我們這個項目采用的方法在洮河流域考古研究中的潛力。

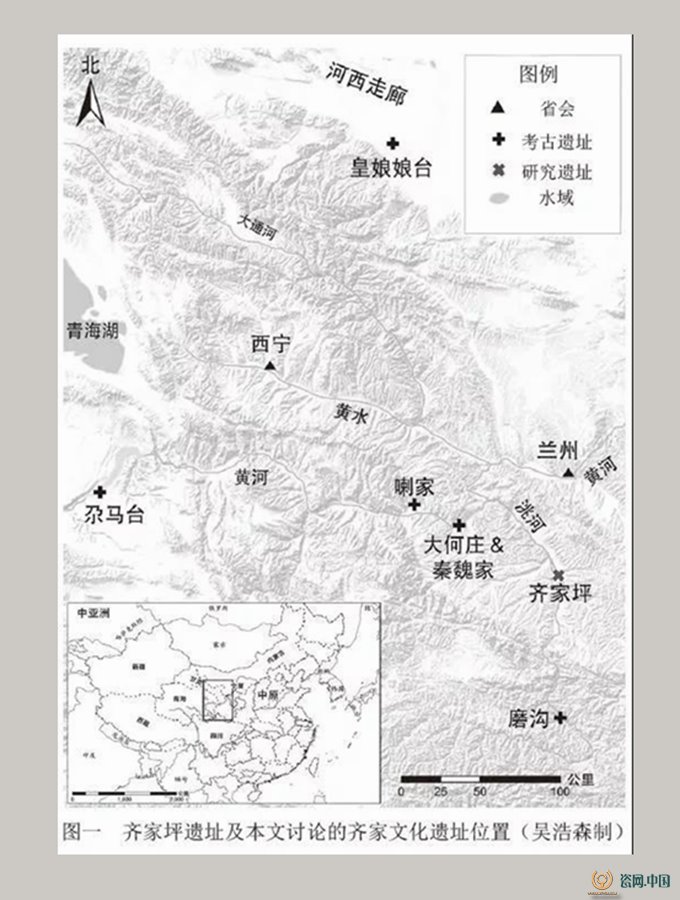

齊家坪遺址位于甘肅廣河縣齊家鎮(原排子坪鄉)的洮河西岸(圖一)。1924 年,安特生在洮河流域進行考古調查時首次發現并進行發掘,發現了與仰韶文化截然不同的遺存,認識到這是一支新的考古學文化,遂稱其為齊家期,并將其置于仰韶期之前,即他提出的甘肅遠古文化六期說之首。安特生提出的仰韶彩陶西來說以及齊家早與仰韶的觀點受到中外學者的諸多質疑。然而,也正是因為他的開創性工作,齊家文化開始受到學術界的關注。

齊家文化分布廣泛。迄今為止,在甘肅、青海、寧夏南部和內蒙古等地均有發現,僅在甘肅省就有遺址2700 余處。對于齊家文化的源頭,目前學界尚無定論,但一般認為可能與隴東的常山下層遺存有關,并在發展過程中較多地受到客省莊文化、馬家窯文化的影響。齊家文化的特點主要表現為彩陶衰落,有較多的銅器和玉器,占卜和祭祀系統也得到了發展,農作物和畜養多元化,包括東亞、中亞和西亞馴化的動植物,如粟、黍、大麥、小麥、豬、狗、綿羊、山羊和牛。此外,齊家文化的社會階層分化加劇,出現了包括權杖頭這類源自西亞的象征權力的文化特質。從其所在地理位置和時代背景看,齊家文化聯系并促進了跨歐亞大陸東西、南北的史前文化交流,是前絲綢之路的重要奠基者。許多學者注意到,齊家文化有著廣泛的文化交互圈,對古代中國的青銅文化發展有獨特的貢獻。

作為齊家文化的命名地,齊家坪遺址在國內外有很大知名度。但以往該址的發掘主要是墓葬,對整個遺址的布局、規模尚不清楚。目前,除了民和喇家遺址 發現相對較全面的資料外,非常缺乏對聚落遺存、居址和與手工業生產相關遺跡的整體認識,不同規模的聚落在布局和功能上有無差異等還需要更多的田野工作,同時也缺乏絕對年代的數據。這一窘境在很大程度上制約了學界對齊家文化的認識。以齊家坪遺址為例,即使先前已有一定的工作積累,但對該址的整體認識仍需深入的系統調查和發掘。

鑒于上述,洮河流域考古項目(北京大學、甘肅省文物考古研究所、哈佛大學的國際合作)選定齊家坪遺址作為重點考察遺址之一,主要目的是探討洮河流域新石器時代晚期到早期青銅時代的文化與社會演變,特別著重于社會文化變遷與生業、手工業技術變革的關系。采用的田野工作方法有測繪、地表調查、物探和針對性的小規模試掘。在考古工作基礎上,選取各類標本進行科學分析與年代檢測,深入探討各項技術變革所涉及的社會文化脈絡與時空環境背景。

本文是洮河流域考古項目在齊家坪遺址所做田野工作的初步認識。此次工作,主要試圖解決下列問題:(1)厘清聚落布局,著重取得與生業和手工業生產相關的考古學證據;(2)評估洮河流域考古工作的田野方法驗證研究手段的效益與局限。初步結果顯示,齊家坪遺址可分為生活居住區、墓地和制陶區。經比較,對該址有了新的認識,也提出了新的問題。

一、研究簡史

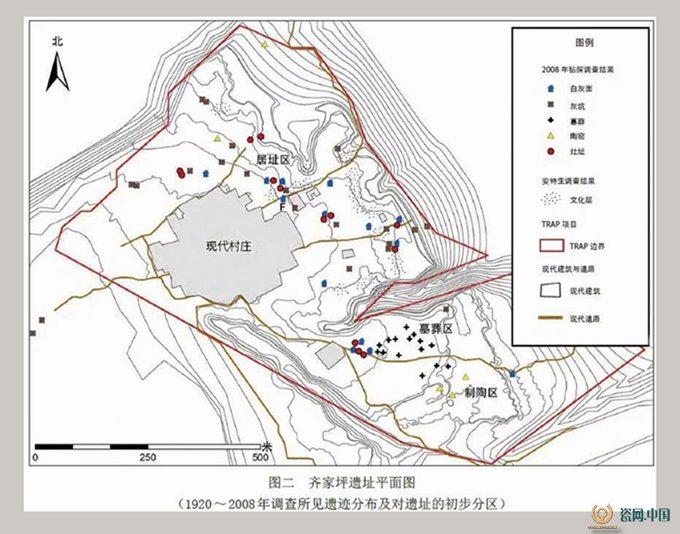

齊家坪遺址東臨洮河,西傍山嶺,是洮河西岸的一處緩坡臺地,西北高東南低,南北各有一深溝(圖二)。臺地與河面高差約100 米,海拔1880 ~ 1920 米,地理坐標為東經103°49′~ 103°50′、北緯35°29′~ 35°30′。整個臺地長約1000、寬約500 米,臺地中間有一東北—西南向的深溝,幾乎將整個臺地切割為兩半。齊家坪村現分布在深溝以北,臺地范圍主要為農田。

安特生當年對齊家坪的地形和遺跡分布有清楚的紀錄。當年他在調查時,用平板儀測繪了一幅1:8000 的平面圖,明確標出遺址地形及文化層的分布(圖二)。他所了解的遺址集中在村北部的臺地,發現有范圍長約500、寬250 ~ 350 米的連續堆積,特別是在面臨洮河的臺地邊緣發現厚1.5 ~ 2.5 米的文化層。南部臺地僅在地表發現有陶片,未見文化層。由于未發現墓葬,他認為這是一處居住遺址。他當年發掘的地點應在北部臺地,出土許多陶片、石器、骨器和獸骨。但具體地點今天已無跡可尋。這批資料后由M. Bylin-Althin 整理發表。值得注意的是她認為齊家期的年代較安特生推測的要晚,可能已屬于金屬器時代。

1944 ~ 1945年,中央研究院歷史語言研究所和中央博物院、中國地理研究所、北京大學等單位合組西北科學考察團,前往甘肅考察和發掘。據夏鼐日記可知, 他曾于1945 年4 月14日首次到訪齊家坪。在村子附近發現“數處有灰層,有一處且露石灰面”。5 月7 日,他再次到來,注意到該址出有辛店文化陶罐。隔日,又在發現辛店陶罐的農田以西發掘一條長25、寬2 米的探溝,在地表下170 厘米見生土。夏鼐未找到辛店文化地層,但在1 米深的齊家地層發現一片甘肅仰韶文化(馬家窯文化)的彩陶片。5 月13 日,他在魏家嘴村楊洼灣遺址發掘2 座齊家墓葬,其中在1 座墓的填土中發現兩片彩陶片。根據齊家坪和楊洼灣的發掘,為仰韶文化和齊家文化的年代早晚找到了重要的證據,齊家文化應晚于仰韶文化,年代不會比公元前2000 年早過許多。

1947 年,中央地質調查所委派裴文中率隊赴西北進行考古學、地質學調查。他和米泰恒對齊家坪的認識與安特生和夏鼐的描述大致相似,但他指出:“村南有一甚深之溝……溝南有甚少且甚薄之灰層……村東有較寬大之臺地,地面稍低之處,即有灰層露出,且有墓葬甚多,村東溝之兩旁,亦有灰層及薄石灰層露出”。他在村東一土崖旁做了發掘,在地表下0.9 米處發現一座殘破的白灰面房址。根據此次調查和試掘結果,他認為齊家坪的地層和陶器并不能證明安特生所言齊家期早于仰韶期的觀點。他還建議將齊家期改稱齊家文化。認為“居住及埋葬于齊家坪之人類,除辛店期者外,似為另一民族,有不同之另一種文化,名之為‘齊家文化’(仍襲用安氏舊名),與彩陶文化為不同之系統”。

1957 年,甘肅省文物管理委員會在臨洮、臨夏兩縣展開考古調查,并將齊家坪遺址的文化性質定為單一的齊家文化,估計遺址面積12萬平方米,文化層厚0.5 ~ 1.5 米,所估算的面積與安特生的一致,可見當時對遺址的認識仍局限在齊家坪北部臺地。

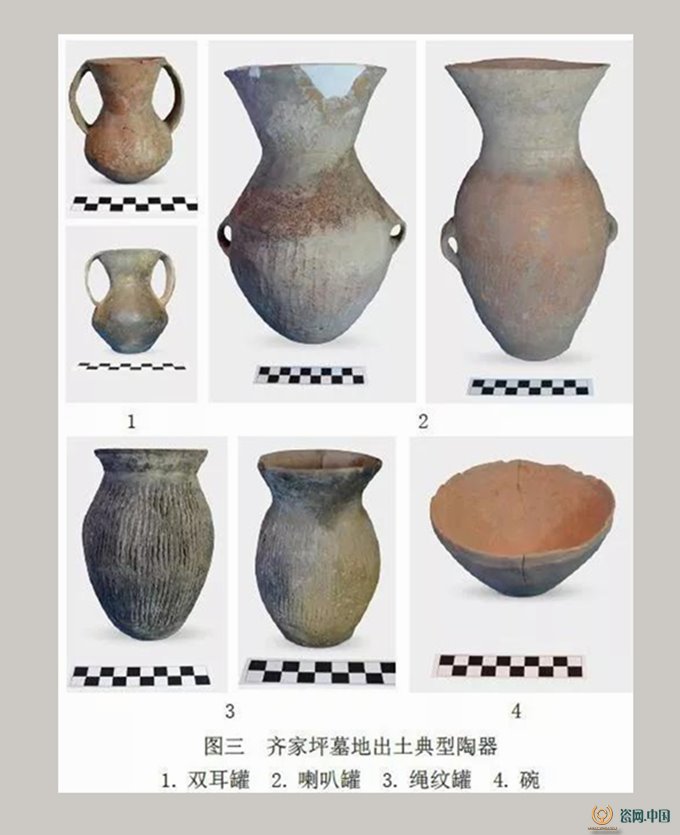

1975 年,甘肅省博物館先后兩次對齊家坪遺址進行發掘。第一次發掘區編為A 區,開探方19 個,發掘面積384.75 平方米,清理墓葬112 座、祭祀遺跡2 處、灰坑2 座。第二次發掘區編為B 區,開方3 個,發掘面積208 平方米,清理房址2 座、灰坑15 個、墓葬5 座。另在配合農田水利建設過程中清理墓葬1 座,位于B 區西南,但不在發掘區范圍。兩次發掘共清理墓葬118 座。其中,單人葬82 座,合葬36 座。出土遺物包括大量陶器、石器、骨角器、牙飾、銅器、卜骨等(圖三)。有學者認為,多人合葬墓像有殉葬跡象。此次發掘雖有記錄,但發掘的確切位置已不可知。近來,廣河縣咨詢當年的發掘者得知,A 區位于村東南臺地,B 區位于村子東部。此次發掘的重要性在于,確認齊家坪遺址不僅是居址,還有墓地。

為了解齊家坪遺址的分布、布局和地下遺存的整體性。2008 年,甘肅省文物考古研究所委托陜西龍騰勘探有限公司對該址進行了系統鉆探。發現各類文化遺跡79 處,包括房址16、灶址4、灰坑25、墓葬18、陶窯5 座。初步判斷上述遺跡均屬齊家文化,確認遺址范圍為50萬平方米,遍布整個齊家坪臺地,其中遺跡密集區被分為兩部分,一是遺址中心區,位于村北部的臺地,面積約16 萬平方米,文化堆積厚0.5 ~ 2.3 米。該區地表可見大量陶片,鉆探發現遺跡分布密集,有房址、灶址、灰坑、窯址、踩踏面及大面積的灰土和灰溝。二是墓葬區,位于村東南的臺地,面積約2 萬平方米,除發現排列有序的墓葬外,還分布有相對集中的房址、窯址及零星的灰坑、灰溝。鉆探報告指出,相較于北部臺地,南部臺地遺物較少,地層堆積簡單,未見大范圍的文化層。這次鉆探結果與前人的調查結果相符,但提供了更全面的數據。

2013 年,陳玭參與齊家坪遺址1975 年發掘報告的整理,以該址為基礎撰寫了博士論文,對齊家文化的分期和源流進行了探討。論文以陶器分析為主、地層學為輔,將齊家坪遺址分為三期,齊家文化分為四期,齊家坪一至三期分別屬于齊家文化的二到四期。排除無法分期的墓,該文實際認為,齊家文化二期(齊家坪一期)墓有5 座,三期(齊家坪二期)的墓有57 座,四期(齊家坪三期)的墓僅3 座。可見齊家坪墓地以齊家文化三期為主體。該文還指出,齊家坪所出陶器與臨潭陳旗磨溝的齊家文化陶器基本相同,后者應屬齊家文化三、四期。最近,北京大學考古學年代實驗室檢測的齊家坪人骨年代在公元前1700 ~ 1500 年間。考慮到已知齊家文化的年代跨度集中在公元前2300 ~ 1900 年,齊家坪墓地的年代應屬齊家文化晚期。由于檢測的齊家坪人骨數量有限,此數據是否有足夠的代表性,還需要更多的取樣分析。陳玭的論文還指出,從齊家文化二期開始,齊家文化的分布重心開始向洮河流域轉移。考慮到齊家坪遺址的面積,或許該址是齊家文化三期時的一座大型聚落遺址。

陳玭的論文還詳細分析了已發掘的118 座齊家坪墓葬。值得注意的是,她將齊家坪的陶器分為A、B、C 三組,三組共存。A 組為主體,B、C 兩組不見或鮮見于其它齊家文化遺址,并認為這是洮河流域在齊家文化三期時受到北方草原文化因素影響的結果。后兩組陶器包括泥質厚胎大口罐、泥質厚胎甕、薄胎細繩紋罐(部分器表貼塑細泥條“蛇紋”)、薄胎圜底彩陶罐等。此類因素約占已發掘齊家坪墓葬陶器的10%。安特生當年在齊家坪的發掘也曾發現此類文化因素,此即《甘肅考古記》中所提到的“康式陶器(Kamm-Keramik)”,即器耳或口沿飾篦紋的薄胎細繩紋陶器。陳玭指出,齊家坪陶器的外來因素還包括M1(齊家文化三期)出土的陶盉,與磨溝M1202 所出白陶盉一樣,與二里頭文化的同類器相似。此外,齊家坪個別墓(M20)還共存有寺洼文化陶器,與磨溝遺址的發現相似,證明洮河流域齊家文化晚期與寺洼文化早期有部分重合。

二、測繪與地表調查

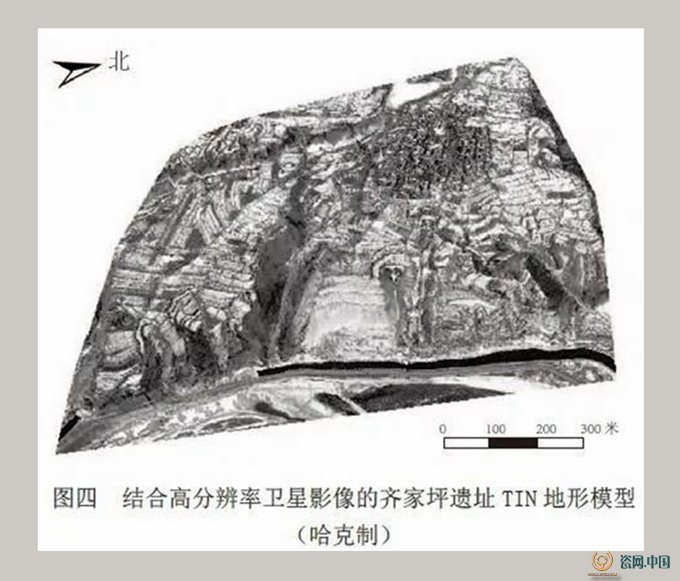

2008 年的鉆探結果有助于我們對齊家坪遺址的布局有了較完整的認識,但對遺址聚落的發展演變還不清楚。此外,2008 年勘探繪制的地形圖與該區域的衛星圖像無法吻合,這類誤差也使得探勘發現遺跡的確切位置難以對應。考慮到上述缺憾,洮河流域考古項目再次對齊家坪遺址進行測繪,并開展系統的地表調查及地球物理勘探。

由于齊家坪是洮河流域考古項目系統調查的首個遺址,在此進行測繪和地表采集的方法會根據具體情況隨時調整修正。方法是,首先設置控制點,以便使用RTK-GPS 將全站儀測繪結果與遺址衛星影像結合。通過一番摸索,我們在遺址設立20 多個控制點,再使用2 個RTK-GPS 測繪遺址和周圍地形,收集到2000余個測繪數據,在此基礎上繪制了遺址數字高程地圖和TIN 地形模型(圖四)。結合這些數據和高分辨率的單波及多波段遺址衛星影像,制作出精準的遺址區域地圖。

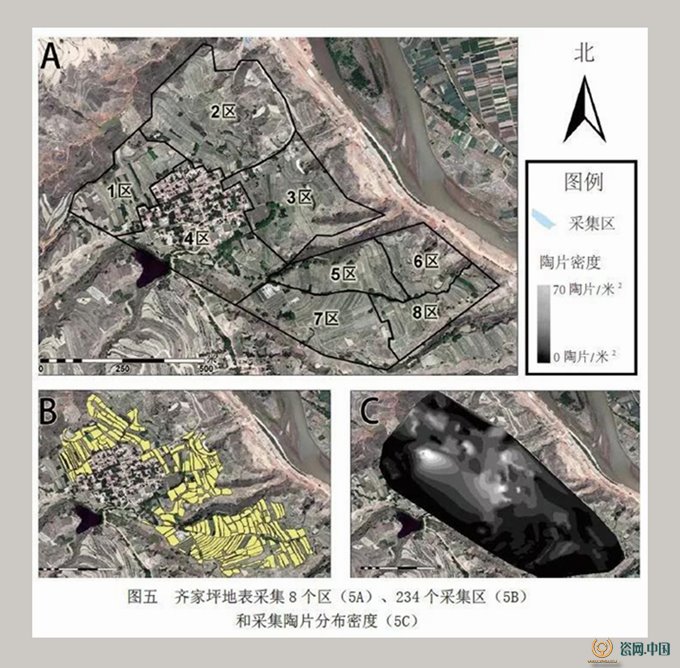

除了測繪,還在齊家坪遺址展開系統的地表調查,將遺址分為八個調查區(圖五,A),再根據地表情況做進一步分區。最初使用拉繩法,即每隔50 米設一中心點,從每個中心點拉出一個10 平方米的圓形采集區,采集區內遺物全部采集。但很快發現,就拉繩法而言,遺址大部分區域地表陶片密度不足,并不適用這種方法。考慮到遺址地表現在主要為農田,遂將地表采集改為以大小不一的農田為單位,項目組成員以10 米為間隔沿直線方向徒步調查。調查時使用一套可在平板計算機操作的地理信息系統繪圖程序(GISPro by Garafa),同步標記并繪制每個采集區的邊界。總共調查并繪制234 個采集區(圖五,B),采集8000 余件陶片。再將陶片清洗、編號,依照所屬文化、年代、陶質、器形和紋飾分類統計。在采集的8632 件陶片中,91%(N=7890)屬齊家文化,少數屬馬家窯、半山和馬廠類型(N=126)、寺洼文化(N=8)、辛店文化(N=3)、戰國或更晚的歷史時期(N=528)、無法辨認屬性(N=77)。可見齊家坪遺址主要是以齊家文化為主的遺留。

經對每一采集區的陶片統計,繪制出遺址陶片分布密度圖(圖五,C),以推測不同區域的使用密度。結果顯示,地表陶片分布密度為每平方米0 ~ 70 余件。由于絕大部分(91%)陶片屬齊家文化,已沒有制作不同時期陶片分布密度圖之需要。采集陶片的統計結果與2008年鉆探調查結論大致吻合,也與安特生和裴文中當年的觀察相符,即北部臺地陶片分布密度高,南部臺地陶片分布密度低。陶片的數量或重量都顯示出兩個區域的陶片密度有明顯差異。

三、地球物理勘測

同時,我們還在齊家坪遺址展開地球物理勘測。物探方法可快速評估地下大范圍遺跡的分布和可能的內涵,且不對遺跡造成任何破壞。應用于考古探測的地球物理技術有多種,各有優缺點。基于下列幾點原因,我們決定在齊家坪遺址采用磁力勘測法。第一,洮河考古項目的重點是研究生業和手工業技術變革,而磁力測量已被證實可有效探測到火燒導致磁力增強的土壤或粘土,如陶窯或熔爐。此法也能探測其它磁力特征較微弱的遺跡,如灰坑、溝渠和房屋地面等。第二,磁力探測不會對農田里的莊稼造成太大損害,便于在遍是玉米田的齊家坪使用。第三,磁力測量可偵測到所有鐵制品,因此不適合在城市附近或有金屬結構的地方使用。齊家坪遺址并無太多這方面的干擾。

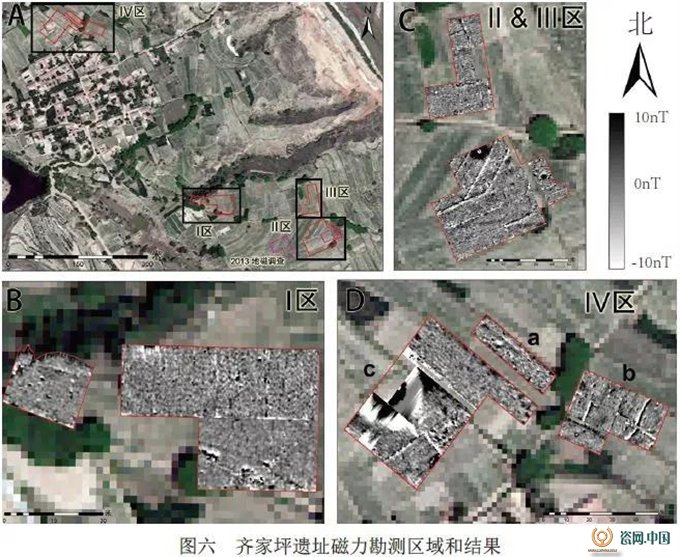

2013年5月,我們在齊家坪遺址進行了小規模試驗,以測試黃土堆積是否適合于磁力儀的調查。這次試驗布置了五個20 米見方的探測方格,其中三個方格在同一農田內,另兩個在向東70 米外的另一農田(圖六,A)。選定這些地點是因在鉆探時發現有燒土遺跡。為在有限時間內記錄探測區磁力強度變化的最大分辨率,我們在每個方格中間隔0.5 米設置一步行線,沿步行線每0.125 米測量一次磁力強度。此次試驗僅一天,在遺址現場用Geoplot3.0 將測量數據下載并快速處理,再用一手持鉆具鉆探其中兩個磁力異常點。其中一個磁力異常點發現有紅燒土和白灰面,另一異常點SEIV,(圖七,A)發現有近兩米厚的紅燒土、草木灰和灰土。根據試驗結果,我們認為,磁力測量法可在洮河流域的黃土堆積有效辨識與考古遺留相關的磁力異常。

基于試驗的成功,2014 年夏,我們在遺址四個不同區域展開更大范圍的磁力探測,探測范圍11650平方米(圖六,A)。探測方格布置在2008 年鉆探調查發現遺跡或地表陶片分布密集區。每個探測格20 米見方,空間較狹窄和受限區域為10 米見方。探測方格設置受限于較寬、較高的田埂、樹林、現代建筑和道路等。

探測方格采用皮尺和全站儀測繪,結合RTK-GPS 測點,以便在投影UTM48N 上標示出探測格的位置和范圍。此次調查使用GeoscanFM256 fluxgate gradiometer 磁力儀。在每個探測方格收集磁力數據時要重新較準儀器,磁力儀探測的靈敏度設定為0.1nT。每天調查結束,就用Geoplot3.0 下載和處理磁力儀數據。然后結合軟件中的不同功能處理每個區域的原始數據,包括clipping、zero mean traverse、destaggering、low pass filtering 和interpolation。同時輸出全站儀測繪探測格范圍并將其輸入ArcMap,再根據全站儀測繪點進行地理坐標定位。其后,再選擇一些磁力異常點鉆探,對比鉆探和磁力探測結果。

2014 年探測I 區包含5 個相連的20 米見方探測格,一個長25、寬20 米的探測格,總面積2500 平方米(圖六,B)。I 區的明顯磁力異常主要由土壤中的現代金屬殘片造成,但一些潛在的磁力異常還需更多的物探才能解讀。如在I 區西部獨立探測方格內,除了疑似鐵制品造成的異常,還偵測到其他幾個異常點。我們對這一結果感到奇怪。2008 年鉆探調查此區域發現幾處白灰面,但這些遺跡并未在此次磁力探測中顯示。2013 年的試驗得知,磁力探測能偵測到白灰面遺跡。整體而言,I 區磁力探測結果較難解釋。其部分原因可能是調查伊始,磁力儀操作者和助手尚在適應當地的地形,在儀器設置和操作上面臨較大挑戰。此外,該區域的磁力探測結果可能受到兩個額外因素干擾,一是南邊的遺址管理所,二是鄰近道路的過往車輛。

II 區探測結果較清楚(圖六,C)。探測的首要目的是尋找與考古遺跡相關的磁力異常,其次是重新定位2013 年在該區發現的兩個磁力異常點。II 區地形相對平緩,系高差較小的農田。此區含8 個20 米見方的探測格和幾個較小的探測格,面積3550 平方米。探測結果不僅重新確認了2013 年偵測到的兩個大的磁力異常SEI、SEIV(圖七,A),還在附近發現另外四個大的(直徑約5 米、強度+12nT)異常。圖七標示了六個異常中的四個。其中兩處異常(SEI、SEII)進行了鉆探,地表下50 ~ 80 厘米出現明顯的紅燒土、草木灰和其它火燒遺留。這一深度與前一年鉆探遺跡(SEIV)的深度一樣,與2008 年鉆探報告的遺跡深度也一致。

在II 區北側的III 區未見明顯磁力異常(圖六,C),III 區探測1600 平方米, 雖然有很多小的磁力異常,但形狀和強度都不像考古遺跡,其中緣由還不清楚。

在IV 區展開磁力探測是因為此區地表調查發現密集的陶片。探測方格包含a、b、c 三小區,共4000 平方米(圖六,D)。其中在IVa 區發現可能由鐵片造成的磁力異常。IVb 區發現三個大的磁力異常,每個范圍直徑2.5 ~ 4.5 米(圖七,B)。其中最南端的磁力異常與磁力儀對已知窯址的典型判讀(±15nT)相似,但不排除鐵片的可能。另外兩個異常顯示為強度+5nT的緊密結構,其性質不清楚。在IVc 區探測格北緣發現許多正向異常。除了北緣五個直徑3.5米多的異常外,此區還有五個規模和強度相似的異常。可惜IVc 區的很大部分受到大的金屬管道和鐵皮屋干擾,影響到周圍直徑30 米范圍的磁力測量結果。此外,IVc 區東緣農田的金屬碎片也干擾了探測結果。盡管存在這些問題,IV 區仍有許多磁力異常值得進一步檢測。

2014 年的磁力探測結果在每區都不同。總的說,發現大量可能由考古遺跡造成的磁力異常。通過對II 區的異常鉆探,這些遺跡很可能屬于齊家文化。遺跡中含大量火燒物質,可能是灶坑或窯址。2014 年磁力探測的另一目標是重新定位2013 年偵測到的異常,將II 區探測結果與之前的重迭,發現兩年所探測到的磁力異常一致。因此,磁力探測結果是可靠的、并可重復檢驗的。

磁力探測的最后一個目標是定位2008 年鉆探調查發現的遺跡。將鉆探的遺跡分布圖與磁力探測結果數據重迭。我們發現,在II 區鉆探的一個窯址位置非常接近磁力探測發現的有嚴重火燒異常的區域。此外,該區域還偵測到許多鉆探調查未見的異常,包括下面將討論的一個經發掘證實的窯址。因此,在黃土中探測考古遺跡,磁力探測顯然有其優勢和潛力。此法與傳統鉆探調查的結合將有助于更全面、更快速地辨識遺跡的分布、位置和性質。

四、初步發掘結果

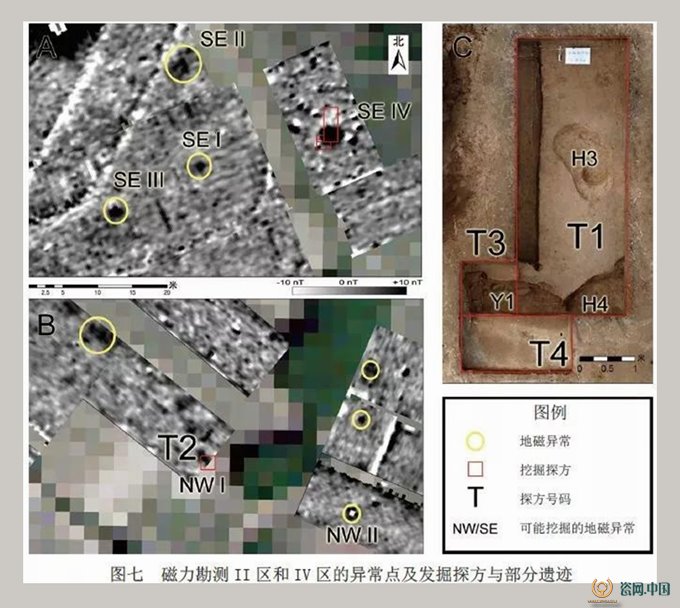

為厘清物探的磁力異常屬于何種遺跡現象,了解遺址不同分區的關系,2016 年夏,項目組在齊家坪進行了為期一周的小規模試掘。主要關注兩個磁力異常點,一個在II 區,一個在IV 區。

II 區發掘主要針對最東邊磁力異常(SEIV),異常直徑近3 米,強度+12nT,周圍還有幾個彼此間隔約15 米、強度、范圍相似的異常(圖七,A、C)。這個異常點的海拔較其它異常所在略低,遺跡深度應最接近地表。2013年地表調查和磁力探測時, 曾鉆探過這個點,地表下60 厘米左右出現草木灰、紅燒土和其它證據,上述考古遺留延伸至地表下2 米余。

2016年,我們布置了長5、寬2米的探方(T1),將探方南壁橫切異常(SEIV),以便解剖遺跡。在異常往北、探方范圍內未見其它明顯磁力異常。所有挖出的土全部過篩(孔徑5 毫米)。發掘時以自然層為主,人工層為輔,自然層之中采用人工分層,人工層厚度控制在10 ~ 20 厘米,以便記錄遺物出土深度。每個人工層和自然層都有單獨地點編號(Locus number)和記錄表格。發掘時,隨時采集土樣供浮選使用。發掘至地表下43 厘米時,在探方西南角平面出現寬約10 厘米的紅燒土混雜燒結灰土的結構,從西壁延伸至南壁。最后了解到這條燒土是一陶窯局部,窯(Y1)的規模較大、保存較好,恰好位于磁力異常(SEIV)點上。窯東端被探方東南角一灰坑(H4)打破。磁力探測未偵測到此灰坑和探方中另一出有少量遺物的淺坑(H3)。但不排除本次發掘針對的磁力異常(SEIV)是由陶窯和灰坑一起造成的(圖七,A、C)。下一季度的發掘將著重揭露整座陶窯并厘清與H4 的關系。包括用熱釋光和碳14獲取它們的絕對年代。

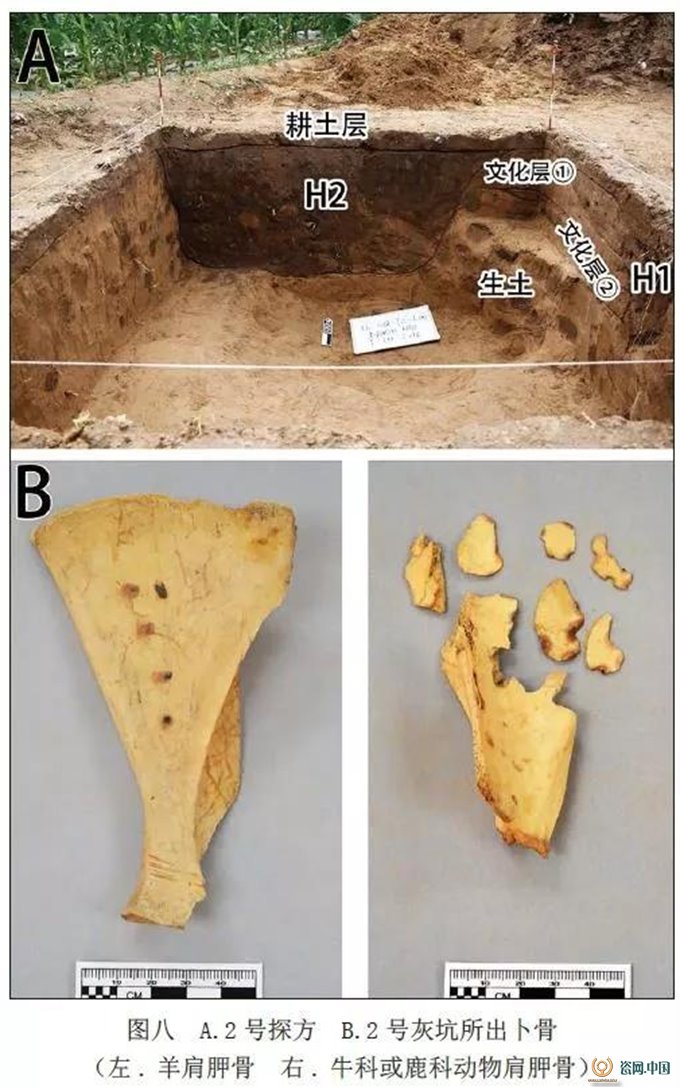

針對IV 區一長2、寬1.5米的磁力異常(NWI),我們布了2 米的探方(T2),在耕土層下出現兩個迭壓的灰坑(H1、H2)(圖八,A)。兩座灰坑區別不明顯,H2 分布在探方北部,坑底比H1深。H1 不規整,較淺,出有陶片、骨頭、紅燒土和歷史時期的磚瓦。H2 為大口,底部較小,微凹,坑口和坑底直徑為1.8、1.1 米,深75 厘米,出土大量動物骨骼,包括豬骨、羊骨及少量牛、狗、鹿、嚙齒類動物、野生牛科動物和鳥類骨骼。H2 接近坑底發現卜骨2 塊,一為羊的肩胛骨,有5 處灼痕。另一塊為碎裂的中型牛科或鹿科動物肩胛骨,至少有15 處灼痕(圖八,B)。它們與此前在齊家坪等遺址所出卜骨相似。

五、遺址結構及其社會意涵

洮河流域項目的測繪、地表調查、物探和發掘,相當程度地提升了對齊家坪遺址的整體認識。齊家坪遺址有較明顯的分區規劃,聚落一部分壓在現代村莊之下,區功不很清楚。在缺乏更多發掘材料的情況下,很難判斷不同區域的關系。就目前的資料看,不同區域大致同始共終。

齊家坪村北臺地為主要生活居住區(圖二)。安特生當年在此區發現多處文化剖面,出土數百件陶片、石器、骨角器、獸骨等。夏鼐、裴文中也在此區觀察到文化堆積層。裴文中還在村東發掘一座白灰面房址,當時雖無法確定其是否屬齊家文化,但就目前材料看,可能性極高。1975 年發掘的B 區也在村東,發現有房址和灰坑。2008 年的鉆探將此區稱為遺址中心,發現生活居住遺跡及厚2.3 米的文化層。地表調查時,在此區發現密集的陶片分布。在村東北一道路旁斷面發現白灰面房屋1 座(圖二,F)。此區物探也偵測到大量異常,很可能是灰坑或灶坑,但還需鉆探確認。此區發掘的T2 也發現灰坑和大量陶片、獸骨等廢棄物,證明這里的生活居住區性質。

齊家坪遺址有專門的墓地,但有些人死后卻葬在生活區。1947 年,裴文中和米泰恒曾觀察到村東臺地有許多墓葬。1975 年發掘B 區在村東清理遺跡有5 座墓葬。據陳玭的分期,居住區的墓與墓地有如下差別。第一,齊家坪遺址發掘的118 座墓中,單人葬82 座,合葬36 座。居住區的5 座墓均為單人葬。第二,墓地的墓向多朝北或西北,朝西的較少,比例約為3:1。居住區的5 座墓僅1 座朝北,余皆朝西。第三,居住區這5 座墓有2 座為兒童墓,1 座可能是未成年男孩,僅1 座可確認為成年男性。第四,居住區的墓隨葬品不多,僅有陶片或1 ~ 2 件齊家的陶器,不見陳玭分為B、C 兩組的外來影響陶器。將不同人群葬在居住區和墓地的例子也見于永靖大何莊和秦魏家。陳洪海認為大何莊和秦魏家屬同一聚落,秦魏家為統治集團成人公共墓地,統治集團未成年人和被統治集團的人死后葬在大何莊居住區。2014 年青海民和喇家遺址發現兩座葬在居址的墓,皆隨葬有多件齊家文化的玉料,無其它陪葬品。齊家坪葬在墓地和生活區的人群可能存在社會階層、分工或族群差異,但具體還需更多發現及與其它墓地的比較厘清。

齊家坪的公共墓地位于南部臺地東北隅,與生活區相隔一沖溝(圖二)。2008 年在此區鉆探出18 座未發掘墓葬,現在排水溝仍可見人骨遺骸。1975 年發掘的A 區確切位置不詳,就現有資料,大致就在此區。地球物理探測未在該區偵測到任何異常。此結果并不意外,因為磁力探測無法偵測墓葬。就目前情況看,此區為墓地,但范圍不清。在墓地西邊鉆探出幾處房址,這些房屋的功能與居住區的異同也有待日后發掘厘清。整體看,齊家坪這種居址在北、墓地在南的聚落布局與大何莊遺址在北、秦魏家墓地在南的布局相似。陳玭還指出,兩處墓地的使用都是從近水一側開始,再向山坡方向蔓延,類似現象也見于臨潭陳旗磨溝墓地。

緊連墓區的東南可暫定為制陶區。此區在齊家坪聚落之初已形成。1975 年發掘出時一座墓(M111)打破一陶窯,此墓位置就在發掘A 區東南角。除這座陶窯外,2008 年在此區鉆探出3 座陶窯,有窯室火道。此布局顯示這里可能有一窯場。地磁探測也在此區發現大量火燒遺跡,其中一處為2016 年發掘證實。此區地表還發現1 件陶墊(圖九,A),表明從制陶到燒制都在這里。此區還發現白灰面建筑和灰坑遺跡,是否與作坊有關,有待進一步研究。2008 年在北部臺地北緣鉆出2座陶窯(圖九,B),不排除那里也有一制陶區。目前,齊家文化陶窯僅有個別發現,尚未找到專門的制陶區。齊家坪制陶區生產的陶器是僅供齊家坪使用還是有更廣泛的用途,都還有待日后的田野考古。

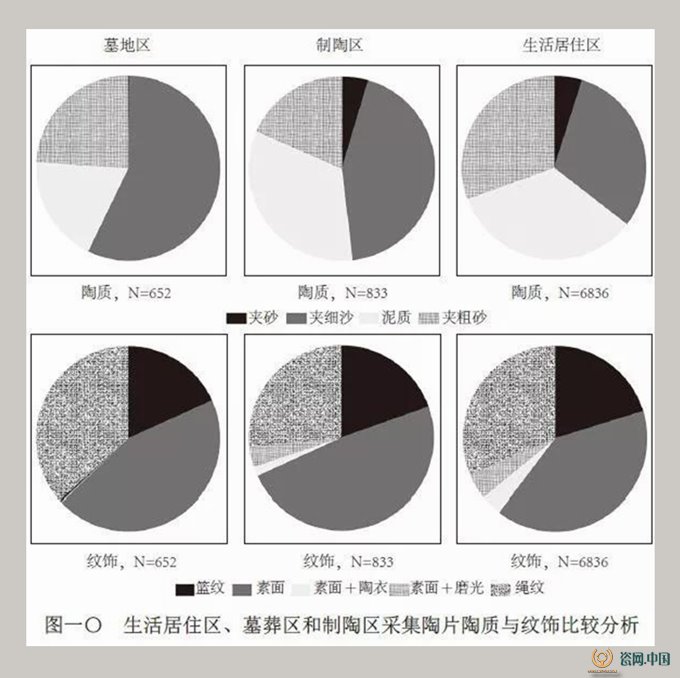

齊家坪聚落的區域功能差異還可從采集陶片分析看出些端倪。相比較發現,南北兩區所出陶片存在一些差異。南部臺地陶片數量少于北部,生活居住區陶片分布密度高于墓地和制陶區(圖五)。根據陶質、器表處理及對陶片的統計分析發現,不同區域的陶片組合有所不同。圖十顯示這三個區域陶片的質地和紋飾組合差異。就陶質看,生活區與墓葬區差異明顯,制陶區介于二者之間(圖十,上)。生活區的泥質陶、細砂陶和粗砂陶比例相似,各占齊家陶片的三分之一。墓葬區的細砂陶遠高于泥質陶、粗砂陶。墓地比居址有更高比例的夾細砂陶。就紋飾看,三區中占比例最高的都是素面,繩紋、籃紋次之(圖十,下)。相較于北部臺地居住區,素面陶在南部臺地的墓地和制陶區比例稍高,但差別不大。

此外,采集陶片中還有少量器表處理不同的其他陶器,包括陶衣(N=244)、拋光(N=338)、刻劃紋(N=70)、附加堆紋(N=14)、彩陶(N=6)等。這些陶片數量較少,主要發現在生活區和制陶區,鮮見于墓區。由于完整器中這幾類較罕見,就不一一討論其功能了。

項目組正在對上述不同區域采集陶片進行統計分析和巖相分析,包括運用分層隨機抽樣法比較不同區域出土陶片的陶質成分和孱合料,希望能進一步探討遺址不同分區的陶器使用模式。

六、結語

研究顯示,齊家坪聚落的不同區域有不同的用途,這些區域大致同始共終。值得注意的是,在生活區中心臺地也發現有墓葬,陶器形態和墓葬形制顯示,這些墓的年代與墓地的墓同時。齊家坪死者最后被葬在居址區或墓地的決定機制為何?這是值得探討的話題。

齊家文化吸收、發展、傳播源自歐亞大陸不同區域的文化和技術傳統。這些可由齊家坪遺址出土的陶器、銅器和動物遺存窺知一二。該址早年發掘和2016 年在北部臺地的發掘發現有大量獸骨,包擴豬、狗、牛、山羊、綿羊等。另外,1975 年發掘還在M15 發現一堆馬骨。這些動物最早并非在甘青地區被馴化,但在齊家文化時期已成為重要的生活資源。就陶器而言,齊家坪墓葬所出陶器可見北方草原文化和二里頭文化的因素。齊家坪所出5 件銅器中最引人注目的是一面圓形帶鈕銅鏡和有銎銅斧。有學者指出這類豎銎斧是塞伊瑪-圖比諾文化現象(Seima-Turbino Phenomenon)的因素。帶鈕銅鏡的源流則尚無定論,但中亞西部出現的年代要早于新疆和甘青地區。齊家坪個別墓葬(M42、M44)還出有數百片綠松石。有學者注意到天水、二里頭及四川廣漢三星堆等地出土的綠松石鑲嵌銅牌,或與甘青地區的綠松石鑲嵌及新疆天山北路的鏤空銅牌有淵源關系。此外,廣河縣齊家文化博物館收藏有數件權杖頭,也應出自齊家坪遺址。

史前東西文化交流的參與者除了齊家坪這類大型聚落,也有許多中小型聚落。青海貴南尕馬臺遺址地處齊家文化分布的西緣。該址出土銅器39 件,包括一件引起諸多學者討論的七角星紋銅鏡。但尕馬臺與齊家坪的生業形態差異較大,該址發掘年代也早,未收集動物骨骼,骨器原料經鑒定主要為羚羊、鹿等野生動物,未見家養動物。隨葬品中也不見農業工具。在史前東亞與其他歐亞文明的聯系上,這些位于不同環境背景的大小聚落中的人群分別發揮什么作用?所掌握的生業、手工業技術和交換體系有何差異?這些差異又分別造成何種社會文化效應?這些都是未來需要考慮的。

洮河流域項目的研究結合了地表調查、地球物理探測、數字測繪和針對性的試掘。結果證實這一多種方法的結合可提供宏觀及微觀的多種訊息,以了解整個遺址或個別的遺跡現象,可有效用于研究考古遺址的聚落型態。隨著洮河流域項目的進展,我們會繼續利用和精確化這套方法,以期在更廣泛的時空框架下了解齊家文化及史前洮河流域的文化、社會、經濟、技術演變。

(作者: 美國印第安納大學;吳浩森(A. Womack) 美國耶魯大學;哈 克(Y. Jaffe) 美國紐約大學;周 靜 甘肅省文物考古研究所;王 輝 甘肅省文物考古研究所;李水城 北京大學 ; 臺灣大學;傅羅文(R.Flad) 美國哈佛大學;原文刊于《考古與文物》2019年第3期 此處省略注釋)