摘要:二里頭文化的年代和齊家文化中晚期大致相當,兩支文化存在交流的可能。二里頭文化和齊家文化在中國古代文明形成發展中的特殊地位,使得探討二者之間的互動交流成為探索早期國家的形成、發展及中西交流問題十分重要的內容。本文認為大約二里頭文化二期時向西南擴張的二里頭文化開始與東擴的齊家文化在丹江上游有所交集,約二里頭文化三、四期時二者在北線也開始交流。而東龍山類遺存成為了二者交流的關鍵媒介甚至是交流的結果。二里頭文化中花邊口沿圓腹罐應該是從西北地區傳入的,二里頭青銅文明的崛起過程中,齊家文化技術輸出起到了重要的作用。反之,二里頭對齊家文化的輸出基本是以綠松石銅牌飾、壺形盉、牙璋等包含禮制內涵的重要器物。換言之,二里頭文化向外擴張或文化輸出的是其逐漸成熟的禮制文化或者禮樂文明。

齊家文化是分布于黃河上游甘青地區一類重要的考古學文化遺存。近年來民和喇家遺址、臨潭磨溝遺址等齊家文化重要遺址的持續性發掘和重要收獲引起學術界對齊家文化的更多關注。尤其齊家文化與二里頭文化的測年都有新的數據公布,因而引發關于兩個文化的性質、分布、分期及其他一系列問題的更深入探討。筆者以為,不管是新的還是舊的測年數據,使用相同測年方法的數據進行比較是必須的。巧合的是新舊測年數據都表明:整個二里頭文化的年代和齊家文化的中晚期是同時的,因此二者之間存在交流的可能。而二里頭文化時期恰恰是中國早期王權國家形成與發展的關鍵時段,齊家文化則在時間上橫跨龍山時代晚期和二里頭文化時期,在地域上連接西北和中原地區。因此齊家文化與二里頭文化之間的互動成為探索早期國家的形成、發展及中西交流問題十分重要的內容。而梳理之前的研究,筆者發現學界對兩個文化的交流做專題研究的并不多,本文試就兩個文化交流的內容、路線及中介等問題做綜合分析。

一 齊家文化與二里頭文化交流的內容

齊家文化和二里頭文化之間存在交流,對此主要可從發現于兩地的一些類似器物入手,如綠松石銅牌飾、束頸花邊口沿罐、壺形盉等。韓建業先生曾指出,花邊束頸圓腹罐其實是在二里頭文化之前就長期流行于西北老虎山文化、菜園文化的一類器物,龍山后期擴展至甘青的齊家文化、關中的客省莊文化及王灣三期文化的幾個遺址中。二里頭文化一期大量出現的這類罐是齊家文化東擴與新砦類型碰撞的結果,雖不排除繼承早先滲入洛陽盆地同類器的可能性,但主要為二里頭文化形成之初從甘青—關中一路傳入。隨著近年來對客省莊文化、齊家文化與中原本土王灣三期文化、新砦類遺存互動研究的深入,這種認識更具說服力。筆者曾就壺形盉這類二里頭文化的陶禮器專文研究,認為壺形盉最初可能源于東方海岱地區的陶鬶,在石家河文化中基本形成雛形,在二里頭文化二期形成二里頭文化獨具特色的一類陶禮器,之后又傳播至齊家文化。值得注意的是,二里頭文化中青銅冶煉、鑄造確實是在一個較短時間內發展起來的,并在當時達到了超越其他地區的最高水平。對于二里頭文化青銅文明的崛起,在技術層面上學者一般認可除了對本地仰韶和龍山時期鑄銅經驗的繼承外,更多地從西北地區獲得,尤其齊家的文化技術輸出起到了重要的作用。

此外,二里頭文化中的鑲嵌綠松石銅牌飾一直是學者關注的焦點,這種類似器物近年在天水地區也有發現,二里頭文化發現的銅牌飾和天水地區的銅牌飾是何種關系?銅牌飾真如個別學者認為的:也是和花邊圓腹罐一樣是來自于西北地區的文化因素嗎?綠松石銅牌飾,顧名思義由綠松石和銅牌飾兩種重要物質組成,以往多是從分析銅牌飾的結構、造型等考察這一器物,而對于鑲嵌的綠松石重視不夠。筆者近年對綠松石有一些研究,這是一種史前至三代時期均被先民珍視的重要物品,二里頭綠松石銅牌飾為本地制造無疑義,追溯其來源,二里頭文化之前,綠松石使用最廣泛的三大區域是中原、海岱和甘青地區,中原文化系統裴李崗文化、陶寺文化均十分盛行綠松石。二里頭文化時期更是進入鼎盛時期,從二里頭遺址的重要墓葬中出土的大量綠松石器及專門加工綠松石的作坊可見一斑。這一行業從礦料運輸到加工制作應該都是國家掌控。中原文化區發現的綠松石產地來源,學者的研究傾向其自陜西白河經湖北鮑峽、云蓋寺、鄖縣竹山至河南淅川一帶。值得注意的是,西安東南的商洛地區正處于這一綠松石礦區的北礦帶,近年這一地區持續開展了田野工作,其中的洛南河口遺址,從發現的陶片、開采工具的年代以及碳十四測年等資料判斷,其開采年代始于新石器時代晚期到青銅時代早期,延續到春秋時期。而商洛地區和二里頭遺址之間有方便的交通可達,所以二里頭綠松石原料的來源很可能就有商洛地區。總之,二里頭銅牌飾使用綠松石的傳統、綠松石的原料均可能源于中原地區。銅牌飾上綠松石的制作技術,主要使用了淺窩鑲嵌和使用膠粘劑的平面鑲嵌技術,而這兩種鑲嵌工藝可能來源于海岱地區,并且向其他地區傳播。齊家文化店河遺址小陶器上的綠松石片正是利用粘膠劑的平面鑲嵌技術,這或許正是中原技術傳播的結果。而天水發現的綠松石牌飾,學界普遍認可其整體形制、風格和二里頭遺址M11∶ 7近似,年代在二里頭文化四期。天水銅牌飾的紋飾僅上部羊角的卷曲紋和二里頭遺址發現的兩件不同,下部還是相同的,總體制作遠遠不如二里頭精致。綜上,筆者認為天水青銅牌飾從年代、制作技術等方面看,更可能是受到二里頭銅牌飾的影響并吸收當地因素而制作的器物。二里頭文化的確吸收融合了許多文化因素,并且加以改造創新,即所謂的揚棄,這也是二里頭文化具有強大生命力的關鍵所在。二里頭文化二、三期的許多新器物正是在這種揚棄理念下形成的,壺形盉、銅牌飾都是如此,而之后其他地區出現的同類器則恰恰是二里頭文化強勢擴張對該地區影響的模仿制作。

二里頭遺址銅牌飾和龍形飾上綠松石的排列、鑲嵌技術均已經十分發達。就目前發現的15件銅牌飾來看,年代沒有早于二里頭文化二期的。天山北路墓地出土的銅牌飾中被認為年代最早的一件是天山北路一期。天山北路一期年代寬泛,下限到二里頭文化四期,盡管不排除其等于或早于二里頭文化二期的可能,但是二里頭文化的銅牌飾和天山北路墓地的銅牌飾形制特征差別巨大,后者也無綠松石出現,將二者聯系起來還缺乏很多環節。反而四川盆地出土的3件銅牌飾中有2件沒有鑲嵌綠松石,整體風格上與新疆這類牌飾較為接近,年代最早至二里頭文化四期,多數屬于商代,和新疆出土的幾件年代也相近。筆者認為,考慮到四川盆地和甘青疆地區交流的方便性,這兩個地區的銅牌飾互相影響的可能性更大。至于四川和新疆銅牌飾的來源,不排除是受到二里頭銅牌飾的影響而產生,或許還有其他來源或多種因素綜合而出現。

此外還有一個值得注意的現象,齊家文化和二里頭文化交流的兩個關鍵遺址即東龍山和老牛坡都出土了綠松石器,尤其老牛坡遺址除了常見的綠松石珠還有一些綠松石塊,最小的不及1厘米,且均出土于墓葬中,可見在生前是十分珍視的。考慮到大遺址的礦料來源地一般不是單一的,而且新疆和青海地區存在綠松石礦,所以不排除在二者交流中有西部礦料運輸至二里頭遺址的可能。

二 交流媒介——東龍山類遺存

探討齊家文化與二里頭文化的交流,從空間來看繞不開兩地區之間的關中地區。這一地區除了客省莊土著文化外,還有一些與齊家文化、二里頭文化關系密切的遺存,無疑它們是二里頭文化和齊家文化交流的關鍵媒介。年代稍早的遺存主要集中于甘肅東部地區,包括涇水、渭河、西漢水上游地區,具體來看有天水師趙村和西山坪遺址第七期遺存、傅家門遺址發現的龍山時代晚期遺存、隆德頁河子龍山晚期遺存等。同時自齊家文化中晚期,在關中西部出現川口河類遺存,在關中、陜南一帶出現東龍山類遺存。早期這幾類遺存不屬于齊家文化,它們恰恰是齊家文化向隴東、關中西部滲透的體現,特別是這個時期對其東北鄂爾多斯地區甚至再南下對晉中地區的影響都是不可忽視的。川口河類遺存與甘肅中部及以西地區齊家文化中秦魏家類型相似,但是有自己的地方特色,這批遺存的年代相當于齊家文化的中期或略偏晚,可稱為齊家文化的一個類型——川口河類型。限于篇幅和本文探討的主題,在此主要談談東龍山類遺存。

東龍山類遺存是指以東龍山遺址夏代早期遺存、西安老牛坡類型遠古文化遺存為主要代表的一類考古學遺存。張天恩先生最早識別出這類遺存的特殊性,并將此類遺存命名為東龍山文化;韓建業先生認為這類遺存就是齊家文化;由于東龍山遺址發掘稍晚,學界探討更多的是老牛坡遺址的這類遺存,井中偉先生認為以老牛坡類型為代表的關中東部夏代文化遺存,是一支獨立的具有濃郁地方特色的考古學文化。同意暫時將其命名為“老牛坡類型”。該文化早晚兩期的遺存是漸變發展的,不能將其割裂開來加以考慮,主體年代相當于二里頭文化一、二期,上限或比二里頭文化一期更早些,下限應進入到二里頭文化三期。段天璟先生認為至少“老牛坡類型遠古文化”的早期或曰其主體屬于客省莊文化西山坪期或其后裔,而“老牛坡類型遠古文化”的灰坑中陶器與二里頭聯系緊密,與華縣元君廟M451、華縣南沙村H11都屬于二里頭文化影響的結果;另有一種觀點認為灰坑和墓葬代表了不同的考古學文化,3座灰坑應屬于二里頭文化。

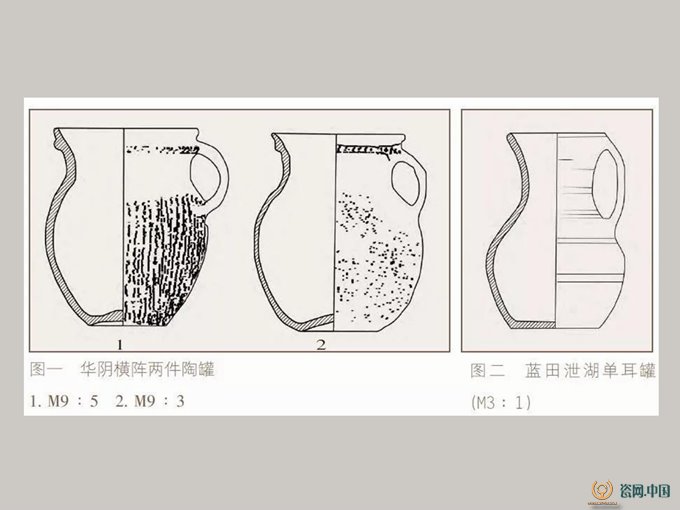

筆者基本贊同張天恩先生的意見,即將這類遺存獨立,既不屬于齊家文化也不屬于二里頭文化或者客省莊文化。除了東龍山遺址的夏代早期遺存和老牛坡遺址“遠古類型文化”外,還包括華陰橫陣M9、藍田泄湖T1④M3等遺存。其中老牛坡遺址的這類遺存作為一個整體,不宜割裂開來考慮。但是關于華陰橫陣M9和藍田泄湖T1④M3的年代稍有不同的認識。橫陣遺址兩件花邊單耳罐(圖一),報告作者和張天恩先生均認為和二里頭文化的同類器相似,所以據此將這個單位從原報告的龍山晚期遺存摘出,認為時代較晚。然而這一認識是基于花邊罐是二里頭文化一期顯著特征的舊認識得出的,過去學者常常見到花邊罐就認為屬于二里頭時期了。但是目前來看,在早于二里頭文化一期的中原龍山文化時期和周邊如老虎山、齊家文化早中期遺存中均有花邊作風。仔細比較發現,橫陣M9花邊單耳罐在二里頭文化一期罕見同類器,在二期以后才可見到,而且特征有一定差別,橫陣的花邊單耳罐腹部略深而顯瘦長,而二里頭文化同類器則腹部多圓鼓,導致差異的原因除了地域,更可能是年代不同,尤其泄湖M3∶ 1這件單耳罐年代在齊家文化分期中屬于較早的。筆者認為橫陣M9和泄湖M3的年代不會晚到二里頭文化二期。所以這兩個單位的年代應該是和該遺址的客省莊文化晚期年代大致相當或稍晚。

東龍山類遺存基本由三種文化因素構成。其一,來自齊家文化的因素,如墓葬和灰坑中的高領折肩罐、雙耳罐、三耳罐,墓葬隨葬石璧的葬俗等;其二,二里頭文化因素,如白陶爵、觚、大口尊、圓腹罐,玉器中的玉牙璋、玉戚、石圭等;其三,當地客省莊文化因素,如單把繩紋鬲。正是因為該類遺存由不同的文化因素構成,所以導致目前對其性質認識不一。我們認為,判斷一個遺存的文化性質,不僅要分析其文化因素的組成,更主要的是看基本的陶器組合中各個文化因素所占的比例,并綜合分析其時空分布。

首先,以遺存豐富的老牛坡為例,陶器組合主要是以陶罐為主,還有盤、杯、碗、盆、器蓋等。3座灰坑以出土束頸圓腹花邊口沿罐最為突出,墓葬中除一件陶杯外,其余均是陶罐,包括無耳罐(和齊家的侈口罐相同)、單耳罐、雙耳罐、三耳罐。發掘報告特別強調鬲片不見。可見無論如何不能將其歸于以單把繩紋鬲和單把蛇紋鬲為典型器物的客省莊文化。所謂的二里頭文化因素主要是指出土的束頸圓腹花邊口沿罐,而此類器物卻可能正是來源于西方的齊家文化。3座灰坑中的花邊口沿罐器形偏瘦長而非圓鼓,口沿較直,外侈不甚且口徑均小于腹徑,此類特征顯然更接近齊家文化因素。其余幾種器物所占比例極少,不能以此定其性質。墓葬出土的各類帶耳罐在數量上占絕對大宗,且和齊家文化同類器非常相似,加之墓葬中隨葬石璧的葬俗也和齊家文化典型遺址皇娘娘臺相同。由此,這類遺存和齊家文化的關系最密切。

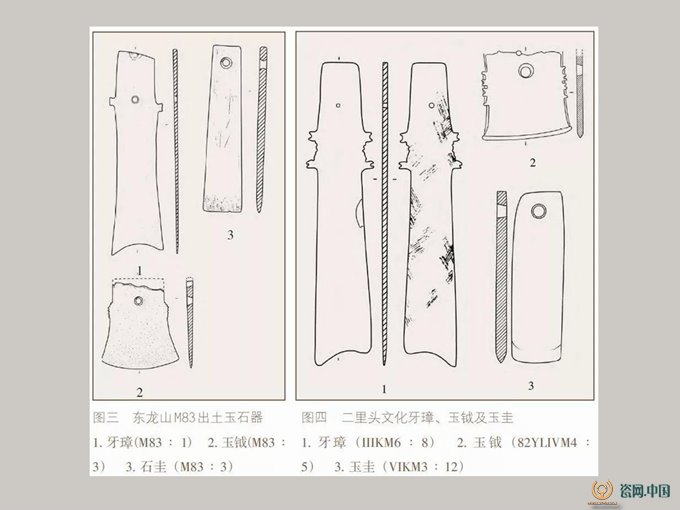

其次,關于東龍山遺址,報告稱為夏代早期遺存。其陶器以灰、灰褐以及黑陶為主,紋飾以繩紋最多,器形以陶罐和陶盆為最多,口沿帶花邊者45件,占全部器物的比例是13%,口外或腹部有雞冠狀雙鋬的30件,占可辨器物的8%。其余鬲、甑、觚、大口尊均復原1件,其他為數件陶器殘片;鼎、盉僅發現殘器三五件;爵僅發現器足1件。將東龍山夏代早期遺存和二里頭文化對比,可以看出二者的相似特征較多,紋飾均以繩紋為主,灰陶占的比例均較高,器物口或腹部飾雞冠狀耳,尤其東龍山大量的圓腹罐和二里頭文化相似度極高。另外,M83墓葬中發現隨葬的玉牙璋、玉鉞(原報告稱玉戚)、石圭則和二里頭遺址的同類器十分近似。(圖三,圖四) 東龍山遺址相比老牛坡,與二里頭文化的關系要密切得多。該遺址中發現的一件繩紋單把鬲屬于典型客省莊文化,雙耳罐、三耳杯等器物的形制也都與客省莊文化接近。而東龍山遺址中也有齊家文化因素,如高領雙耳罐、隨葬石璧的葬俗等。相對來看,二里頭文化對東龍山遺址夏代早期遺存的影響要比齊家文化更大些。

至此,我們認為東龍山遺址夏代早期遺存盡管有二里頭文化的較多因素,但是其并不具有二里頭文化的典型特征,這類遺存陶器組合不見二里頭典型器三足盤、深腹罐、刻槽盆等,也不見器壁常飾麻點的作風,整體紋飾差別也較大。同樣,老牛坡遺址和齊家文化關系密切,卻又不同于典型的齊家文化。同時,我們要看到東龍山類遺存遠處于齊家文化分布范圍的東部,如果說川口河類型勉強可以算作齊家文化的東部類型,那么東龍山類遺存應該更邊緣化。其從文化內涵和空間分布上都不能歸屬齊家文化了。

東龍山類遺存的年代可以從同類器在二里頭文化中的分期及其在齊家文化中的分期來估定。東龍山遺址出土一件大口尊(IIIT14②∶ 5) 大口外侈,斜折沿,方唇,深腹,腹壁近直,上腹有兩道索狀堆紋。此類器物無折肩,和二里頭遺址大口尊并非同類器,和二里頭大口缸相類,與二里頭文化二期陶缸(IIIH232 ∶ 11) 的形制特征相近,而且其底部內凹的作風是二里頭文化二、三期常見特征。東龍山大量圓腹罐的繩紋、圓鼓腹、多圜底或平底內凹,顯然是二里頭文化二期、三期同類器的典型特征。另外和東龍山M83 出土的玉鉞、玉牙璋及石圭特征相近的二里頭文化同類器多在二、三期出現,其中玉鉞早在二里頭文化二期就已經出現,玉牙璋和玉圭在三期出現。

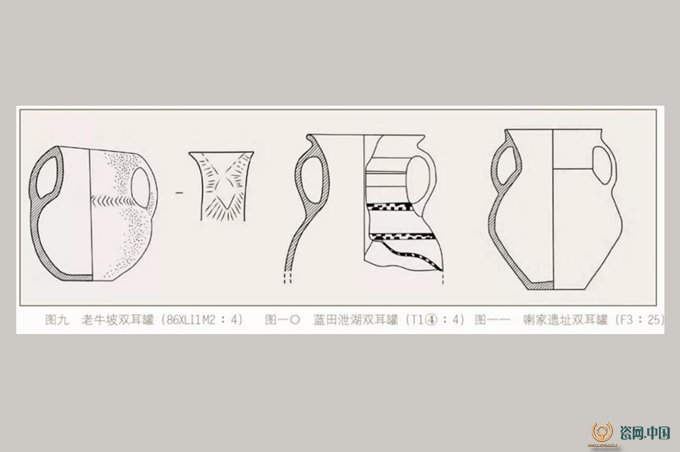

老牛坡遺址中齊家文化因素占的比例較大,根據齊家文化中高領罐和大雙耳罐的早晚演變規律,目前86XLI1M1∶ 1(圖五) 是老牛坡遺址中所見到的年代最早的高領罐,其形制和秦魏家遺址下層M106 ∶ 5 (圖六) 近似,而88XLI2M1∶ 1(圖七) 是老牛坡年代較早的雙大耳罐,其和秦魏家遺址下層M134∶ 4(圖八) 近似。秦魏家遺址M106、M134屬于齊家文化中期。值得注意的是,老牛坡報告所言的I式雙耳罐86XLI1M2∶ 4(圖九),侈口,長頸,圓鼓腹,自沿下至上腹置兩個對稱的寬扁狀拱形耳,這類陶罐在東龍山遺址也大量見到,同時在藍田泄湖遺址也有見到(T1④∶ 4)。(圖一〇)仔細比對,和齊家文化多個重要遺址出土的雙耳罐均不相同,老牛坡報告的II式雙耳陶罐是齊家文化中常見的小雙耳罐,前述的88XLI2M1∶ 1則是甘肅齊家文化常見的大雙耳罐。而此類罐在川口河類型中也沒有見到,僅在喇家遺址見到一件類似器(F3∶ 25)。(圖一一) 由于喇家遺址發表陶器資料不多,在獨此一件的情況下,目前不能說此類陶罐乃甘青齊家的典型器物。加之目前這類齊家變體的雙耳罐僅在東龍山類遺存中大量發現,筆者認為這類器物很可能是齊家文化到達關中東部和當地文化融合之后的變體。所以這類陶罐的年代應不早于M106的年代。老牛坡東龍山類遺存出現的時代也應該不早于M106的年代。

綜上,筆者認為東龍山類遺存的年代,主體不早于齊家文化中期,個別遺址如藍田泄湖和華陰橫陣的一些遺存或許比中期再早些。和中原地區的二里頭文化相比,其主體約當于二里頭文化一、二期,部分可至三期早段。

三 齊家文化和二里頭文化的交流路線

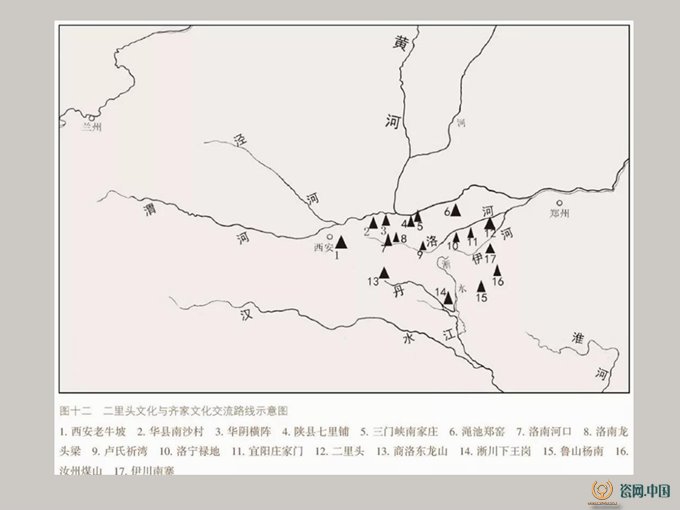

自齊家文化早期,齊家文化勢力可能已開始向關中地區滲透,中晚期在關中西部出現的川口河類型正是齊家文化向東發展的一個重要據點。由甘肅天水到達關中西部寶雞最近的通道是渭河峽谷,其間險峻難行,戰國秦漢以后開鑿有棧道。其實甘肅臨洮至關中的鳳翔最常用的一條古道則是唐時期著名的“唐蕃古道”的東段,即從甘肅臨洮、隴西到天水的清水縣或張家川一帶翻越隴山,再沿汧水河谷的隴縣、千陽而至關中西部的鳳翔。秦漢時期甘青及新疆地區和關中的溝通除了上述的唐蕃古道所走的汧水河谷,更多的是經由平涼地區,由涇水河谷再經乾縣、禮泉直達關中東部。兩漢時期無論汧水谷道還是涇水谷道其實都是著名的絲綢之路的一部分。絲綢之路屬于龐大的交通網絡,僅僅東段就有諸多分支路線。近年的考古資料和研究表明“絲綢之路”“唐蕃古道”等在青銅時代甚或新石器時代晚期可能已經被先民利用,甘青、新疆和西藏則是東部的中原地區和西部的中亞、南亞地區交流的中間樞紐。西安以西的絲綢之路的路線學者研究較多,在此暫就齊家和二里頭文化交流的東段路線進行探討。齊家文化由關中到伊洛盆地中原核心區的通道,陳小三先生指出存在兩條路線,一條是順著伊河和洛河,與二里頭文化的腹心地域進行文化交流;另一條是沿著丹江南下,直接到達南陽盆地。結合東龍山類遺存的分析、二里頭文化的分布及筆者2017年8月在豫西、商洛的田野調查,筆者認為除了陳小三先生所提到的兩條路線,還有另一條歷史時期兩京間的東西官道,不妨稱前兩條為南線,后一條為北線。北線,西安向東北過潼關、陜縣進入洛陽盆地。南線,西安向西南過藍田縣至商洛地區后,其一沿丹水至南陽盆地并影響潁汝下游地區;其二沿洛水直接入洛陽盆地。

北線具體是:從西安至渭南、華縣、華陰經潼關、靈寶、陜縣、三門峽市、澠池、洛陽新安,最后達洛陽盆地(大致今天隴海鐵路線西安至洛陽)。北線的形成至少自西周始,以后很長的歷史時期,鑒于西安洛陽長期都城的地位,北線沿途常設有驛站,是東西通行的官道。前輩先賢已對漢唐時期洛陽、西安間古道做過不少研究。根據他們的研究,西安至陜縣正如上文所言,大概與今隴海鐵路線同,過潼關后至陜縣間古道在今鐵路線北。陜縣以東至洛陽又分南北兩路,北路經澠池、新安至洛陽,大概沿今鐵路線。南路由陜縣東南至洛寧縣,大致沿洛河支流永昌河過雁翎關至洛寧三鄉,后沿洛水河谷至洛陽。歷史上多數時間以北路為主,但是南路在唐代是主道,可考證的館驛有11處,北路卻不常置驛,行軍為多。

根據學者們對歷史時期北線兩京間交通路線及其變遷的研究,利用近幾十年來的考古成果,對于二里頭文化時期關中和洛陽的交通線路也可詳細考察。出洛陽盆地西行,目前在澠池發現的二里頭文化遺址有澠池鄭窯、鹿寺,兩遺址二里頭文化遺存的年代較早,可早至二里頭文化一期晚段,主體屬于二里頭文化二期,最晚或到三期早段。再向西在陜縣西崖村、七里鋪、三門峽南家莊也發現豐富的二里頭文化遺存,西崖村二里頭文化遺存年代和鄭窯遺址大體相同,主體也屬于二里頭文化二期,部分可早至一期;七里鋪遺址總體屬于二里頭文化三期,而南家莊遺址則屬于四期,個別或早至三期。陜縣再向西,靈寶境內目前尚無正式發掘的二里頭文化遺址,根據河南文物地圖集的資料,靈寶境內高瑤遺址和閻家坪遺址可能屬于二里頭文化時期的遺址,但尚無法判斷更細分期。潼關以西至西安一帶,目前有華縣南沙村是確認的二里頭文化遺址。華縣元君廟僅有M451可能屬于二里頭時期遺存。南沙村下層屬于二里頭文化,南沙村下層H11和H12根據出土器物形制,結合紋飾、陶質、陶色并和二里頭遺址典型同類器物相比,可判斷南沙村二里頭文化遺存的年代在三期晚到四期末。由北線上各個二里頭遺址的年代初步判斷,二里頭文化于一、二期已到達三門峽陜縣地區,但可能并未繼續西進,其西擴進入潼關以西則是在三期晚段以后了。而分析澠池和陜縣地區二里頭遺址的位置,筆者認為其更可能是二里頭文化進入晉南運城盆地的重要中轉。因此二里頭文化一至二期,齊家文化和二里頭文化交流很可能未使用北線。

南線由關中翻越秦嶺至商洛地區后,商洛地區到達洛陽盆地有一條便捷的水路,沿洛水(今洛河) 而行,即從商洛地區沿洛水而下經河南盧氏、洛寧、宜陽而至洛陽盆地。洛河古今河道變化不大,自洛陽市沿洛河上行,仰韶至二里頭時期的遺址均分布于河旁臺地之上,根據中國文物地圖集的資料,宜陽、洛寧、盧氏境內洛河兩岸龍山文化、商代的遺址多達近百處。這些遺址多數文化內涵豐富,包含龍山和商代兩個時期遺存。需要注意的是,《中國文物地圖集·河南分冊》出版較早,限于當時的認識,其中不少龍山文化、商代遺址其實屬于二里頭文化或相當于二里頭文化時期。例如洛寧縣祿地遺址、坡頭遺址等均屬于二里頭文化遺址。在商洛地區除東龍山遺址外,在洛南縣古洛水附近還發現含有東龍山類遺存因素,同時又有較多二里頭文化因素的龍頭梁遺址。因此從考古發現看,通過古洛水這一水路實現二里頭文化和東龍山遺存之間的互動交流是成立的。

南線中另一條路線由關中翻越秦嶺至商洛地區后,沿丹水到達淅川進入南陽盆地,而后再進入洛陽盆地。歷史時期南陽盆地至中原的交通路線,王文楚先生指出有二:其一過方城隘口、平頂山,北行經新鄭可至鄭州,東北行經許昌、尉氏縣可至開封,命名為方城路;其二是出南陽盆地順白河、口子河河谷穿越魯山經臨汝、伊川進入洛陽盆地,北魏后名為三路。他通過文獻、金文資料證明這兩條路線遠在春秋戰國時期已開拓成途。

需要說明的是,經方城路到洛陽盆地,過平頂山后可能是向西北行,經汝水、伊水流經的山間谷道而至洛陽盆地,繼續北行,經鄭州、滎陽也可達洛陽盆地。過方城隘口,經平頂山、汝陽、伊川進入洛陽盆地的路線,二里頭文化時期已經存在。二里頭遺址在伊川、平頂山均有分布,而且在嵩山南麓潁汝河上游,自二里頭文化一期開始已有較多遺址分布,沿線發現的二里頭文化遺址有伊川南寨、白元,汝州煤山、李樓、魯山楊南遺址等。方城發現的二里頭文化遺存年代最早的屬于二里頭文化二期,南陽盆地二里頭文化遺存年代主要是三、四期,最早也是二里頭文化二期。淅川下王崗遺址中個別早至二里頭文化一、二期的因素仍屬于當地龍山文化遺存的延續,是受到二里頭文化的影響所致。由沿路二里頭文化遺址年代,經洛陽盆地入南陽盆地并經丹水進入商洛地區的路線可能在二里頭文化二期已開始使用。

三路歷史時期長期使用,十分重要。出洛陽盆地,過伊川、汝州這段和方城路是重合的,不同的是這條路線向南進入魯山河谷地帶,經今鴨河、白河進入南陽盆地。進入魯山河谷后路程以山路為主,考古工作不多,尚未發現二里頭文化時期的遺址。因此三路在二里頭文化時期是否開始利用,尚無法確認。

齊家文化和二里頭文化交流中最早使用的可能是南線古洛水水路。前已論述商洛地區是二里頭綠松石手工業的重要原料來源地之一,根據二里頭遺址已發現綠松石器的年代,推測商洛至二里頭之間綠松石的運輸道路在二期或之前已經使用。東龍山遺址早在二里頭文化二期已經出現二里頭文化因素了,這可能也是二里頭文化擴展至此的最直接證據。二里頭文化沿洛水進入商洛地區最初的動機就是獲取綠松石資源,和早于其到達這里的齊家文化接觸后形成東龍山類遺存,這也是東龍山遺址中二里頭文化因素濃厚的原因。遺憾的是洛河流經的宜陽、洛寧、盧氏等縣市經正式發掘的遺址很少,這一水路在二里頭時期最早使用的時間和變遷等問題,尚待田野材料的細化和補充。

二里頭文化三、四期,東龍山類遺存已被二里頭文化代替,南北二線共同使用,更擴大了兩支文化的交流。

總之,二里頭文化與齊家文化之間存在明顯的互動交流,二里頭文化中花邊口沿圓腹罐的來源之一正是齊家文化,二里頭青銅工業也深受齊家文化技術層面的傳播影響。大約二里頭文化一、二期時,向西南擴張的二里頭文化開始與東擴的齊家文化在丹江上游有所交集,約在二里頭文化三、四期,二者交流的北線也同時使用。而東龍山類遺存成為了二者交流的關鍵媒介甚至是交流的結果。值得注意的是,二里頭文化對齊家文化的輸出基本是在三期后,以綠松石銅牌飾、壺形盉等包含禮制內涵的重要器物為主,其向外擴張或輸出的是二里頭文化逐漸成熟的禮制文化或者禮樂文明。(作者:龐小霞 中國社會科學院考古研究所 王麗玲 洛寧縣文物管理委員會辦公室;原文刊于《中原文物》2019年第4期)