從1990年開始,國家文物局委托中國文物報社舉行每個年度的全國十大考古新發現評選,這個活動對全國的文物保護工作和考古學研究都起到了很好的作用。所謂新發現,是指這項考古發現除具有歷史、藝術、科學價值之外,還要在中國考古學科發展上具有新的內容信息和新的認識。

1997年十大考古發現

陜西洛南盆地舊石器地點群

時代:舊石器時代

發掘地點:陜西省洛南盆地

發掘單位:陜西省考古研究所、商洛地區文管會、洛南縣文管會

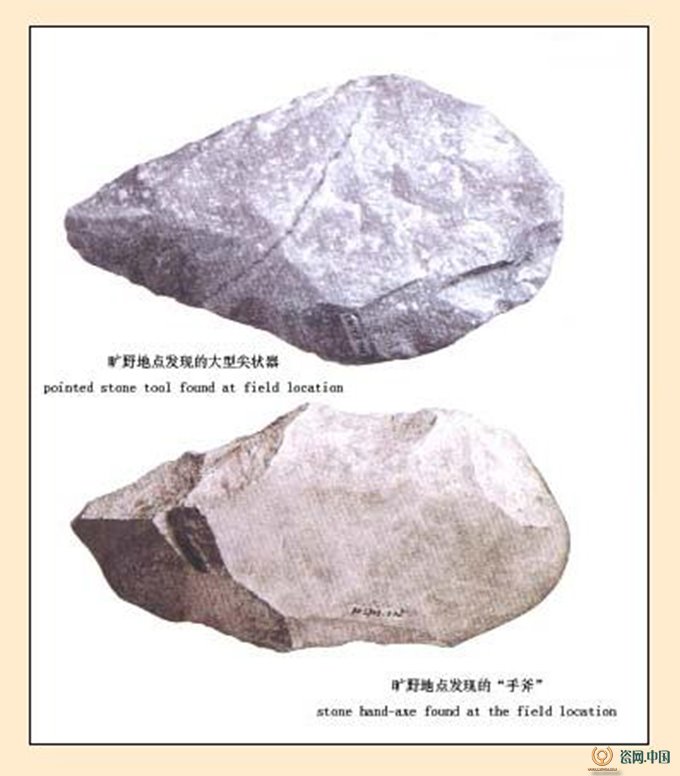

在南洛河流域的調查中,發現舊石器地點38處,其中洛南盆地34處,采集各類石制品1000余件,相鄰的丹江上游商州市腰市盆地4處,采集各類石制品870余件。另外在洛南盆地發現花石浪龍牙洞洞穴遺址1處,并對其進行持續三年的發掘,共獲得哺乳動物、鳥類和水生動物化石20余種,各類石制品3.5萬余件,其中洞穴內達3萬余件以上,揭露遺址面積120余平方米,從中清理出3層古人類居住踩踏面、灰燼層,燒石,燒骨,該遺址被認定為一處埋藏十分豐富的早期人類生活居址。

隨后,又在洛南盆地發現曠野型舊石器地點12處,獲得石器1000余件。洛南盆地舊石器時代地點群的發現不但填補了秦嶺山區舊石器時代考古的空白,而且為研究我國南方礫石石器工業和北方石片工業二者的關系,提供了十分重要的資料。整個南洛河流域從上游的洛南盆地到中游的盧氏,甚至三門峽、靈寶一帶直至下游的河南鞏義都有舊石器曠野地點發現,時代從中更新世中晚期到晚更新世,也即由舊石器時代早期到舊石器時代晚期,石制品由大到小。這些沿洛河流域分布的大量舊石器曠野地點群的重要發現,對研究整個南洛河流域舊石器時代聚落考古及古人類從山區到平原地區遷徙過渡提供了不可多得的資料。

山東章丘西河遣址

時代:新石器時代

發掘地點:山東省章丘市龍山三村

發掘單位:山東省考古所

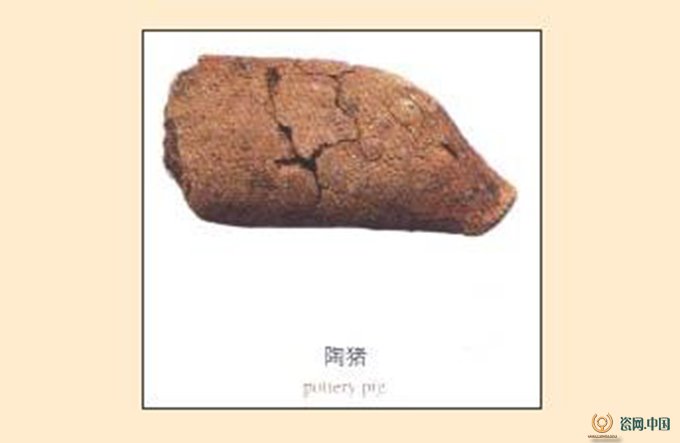

西河遺址距今約9000~7700年,已發現30余處房址,采用大致平行的橫行式布局,房內有2~3組設計巧妙的燒灶,并有居住、炊飲、活動的功能分區。制陶業比較發達,從西河遺址的制陶業使我們看到,此時的陶器決不是山東地區最早的,它們的發現,為我們探討陶器的起源提供了一條重要的線索。西河聚落的居民已過著穩定的定居生活,造型各異的陶器幾乎貫穿于日常生活中的每一個環節。在西河遺址中已發現了一些與北辛文化有關的線索,其是否直接發展為北辛文化,或者北辛文化承襲其某些因素而來,還須今后的考古工作來證實。西河遺址為研究山東地區新石器時代文化發展脈絡及陶器的起源,提供了珍貴的實物資料。

廣西邕寧頂螄山遣址

時代:新石器時代

發掘地點:廣西省壯族自治區南寧市邕寧縣蒲廟鎮新新行政村九碗坡自然村

發掘單位:中國社會科學院考古研究所廣西工作隊、廣西壯族自治區文物隊、南寧市博物館

遺址揭露面積500平方米。共發現墓葬149座。此次發掘還獲得了大量地層關系明確的文化和自然遺物,包括陶片、石器、骨器和蚌器等史前人類生活用具、生產工具以及人類食后遺棄的水、陸生動物遺骸,為了解南寧地區史前文化的內涵、特征及發展序列提供了重要資料。頂螄山遺址包括前后承繼的四個發展階段,代表了嶺南地區距今10000~6000年的史前文化發展序列,其中河邊階地類的新舊石器過渡時期文化遺存,距今1萬年左右的陶器,距今8000~7000年的100多座墓葬,罕見的肢解葬式以及大量的出土文物等,填補了中國史前文化的空白。頂螄山遺址的發現、發掘與研究,對認識廣西地區史前文化的基本框架和序列,確立廣西在中國史前文化中的地位,探討廣西在華南與東南亞地區史前文化交流中的作用,研究史前廣西的自然環境及變遷以及人與自然環境間的互動關系等方面,都具有十分重要的意義。

湖南澧縣城頭山大溪文化城墻及湯家崗文化水稻田

時代:新石器時代

發掘地點:湖南澧縣城頭山

發掘單位:湖南省文物考古研究所

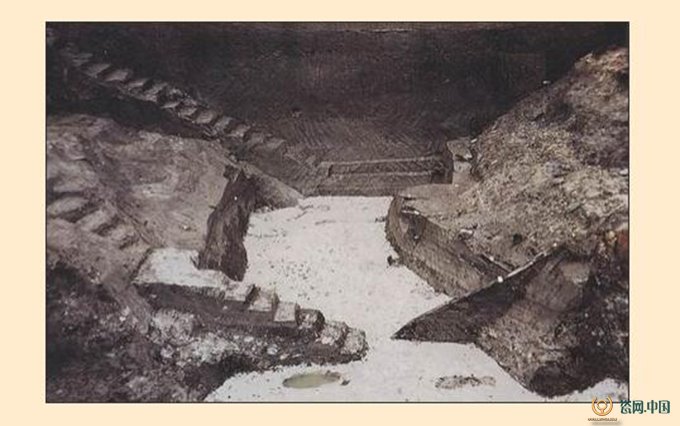

城頭山遺址發現迄今中國最早的水稻田和用于灌溉的水溝,發現了大溪文化早期(6000年前)到屈家嶺時代四次疊壓建造的城墻,城內更有湯家崗、大溪、屈家嶺不同文化時期的制陶作坊、古墓葬、房基以及包括水稻在內的上百種植物籽實、麻織物、動物、人骨與毛發及陶、木、石等人工遺物。城頭山古城址發現了迄今為止年代最早的古城墻及水稻田,堪稱目前中國最早、發現最豐的史前城址。

香港東灣仔北遣址

時代:新石器時代

發掘地點:香港特區荃灣區馬灣島馬灣鄉馬灣村

發掘單位:中國社會科學院考古研究所、香港古物古跡辦事處

東灣仔北遺址總面積3000平方米,是典型的海灣遺址,有三期遺存,第一期年代約為公元前3700-2900年;第二期年代為公元前2200~1500年,發現19座墓葬,是香港地區目前最重要的一批史前人骨資料;第三期年代約在公元前1500~公元前500年間,屬浮濱文化,說明香港和內地文化交流有悠久的淵源。東灣仔北遺址的發掘是香港考古的一個重大突破。對它的深入研究,將會為香港乃至整個珠江三角洲地區考古學上的許多學術問題提供一些有價值的資料。

河南偃師商城小城

時代:夏代至商代

發掘地點:河南省偃師市城關鎮

發掘單位:中國社會科學院考古研究所偃師商城工作隊

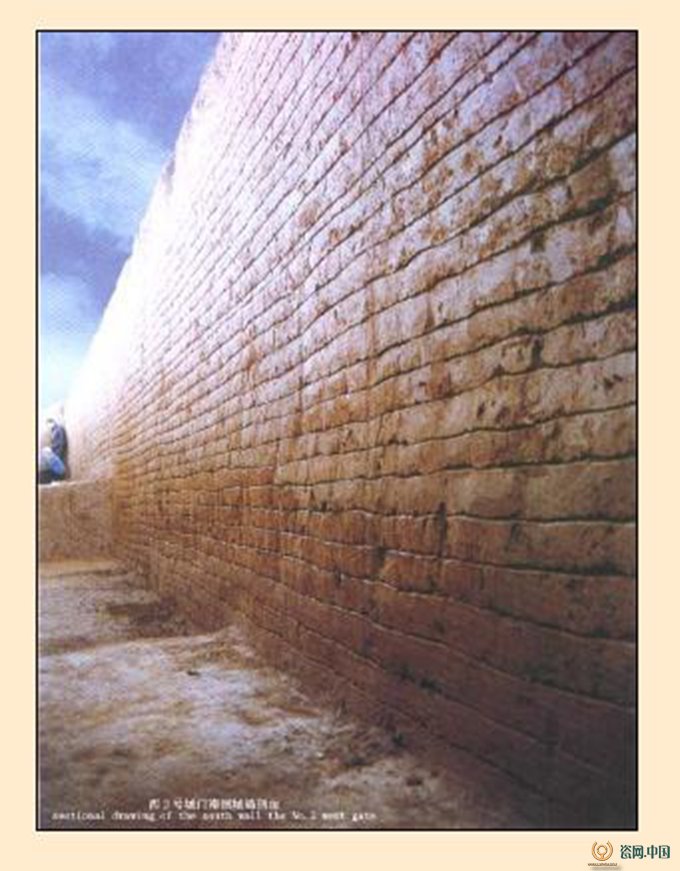

偃師商城有內城(現稱小城)、外城(現稱大城)之分,以往人們所知道的偃師商城的城垣,屬于其大城;在大城之內還有小城,其平面大致呈長方形,南北長約1100米,東西寬約740米,它的南、西城墻以及東城墻的南段,與外城城墻重合。以前發現的宮城,正位于小城南北中軸線上。通過發掘可知內城的建造早于外城,外城城墻市在內城城墻的基礎上擴建而成。根據可靠的地層關系,偃師商城的大城與小城的建造年代之間,存有一段距離,它們之間的疊壓打破關系,并非“同期打破”關系。大城是在小城建成并使用一段時間后,才開始建造。內城的發現對商文化上限的認定、夏商文化分界和偃師商城布局、年代及性質的研究都具有極為重要的意義。

河南新鄭鄭韓故城鄭國祭祀遺址

時代:春秋

發掘地點:河南省豫西山地和豫東扇積平原的交接地帶

發掘單位:河南省文物考古研究所

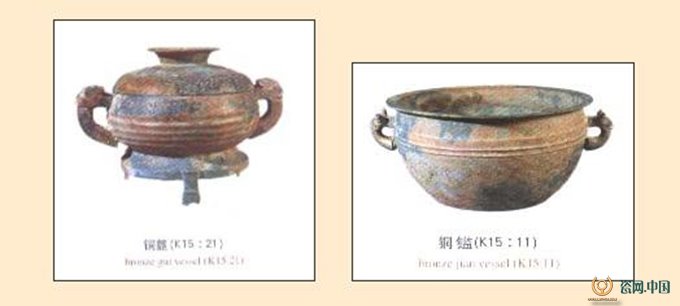

河南省新鄭市鄭韓故城是東周時期鄭國和韓國的都城,鄭國祭祀遺址位于鄭韓故城東城西南面,總面積20000平方米,遺址清理出土春秋時期鄭國青銅禮樂器坑17座,殉馬坑44座、夯土墻基一道,商周灰坑791座,水井98眼,戰國烘范窯3座,小型墓葬80座,甕棺葬28座,兩周及漢代灶坑9座,還有一批戰國牛肋骨墨書文字從出土。發現了以348件鄭國公室青銅禮樂器大都保存完好,精美富麗,件套完整,編鐘、編镈138件,多經調音,為實用樂器。此次發掘大大豐富了對春秋時期禮樂制度、鄭國銅器等方面的認識。鄭韓故城鄭國祭祀遺跡的發掘為研究戰國文字和倉廩管理制度提供了難得的實物資料。對我國春秋時期的禮樂制度、古樂器學、考古音樂學、樂律史、音樂史和科學技術史等方面的研究,均具有非常重要的價值。

遼寧綏中石碑地遣址

時代:秦代至西漢

發掘地點:遼寧省葫蘆島市綏中縣萬家鎮墻子里村

發掘單位:遼寧省文物考古研究所

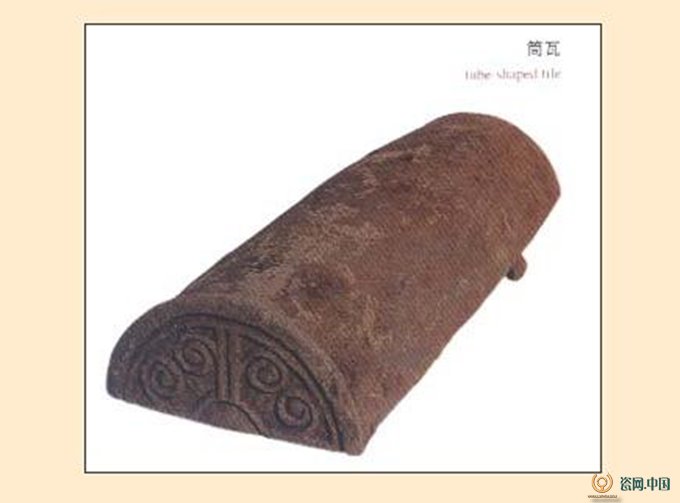

遺址為帶有苑囿性質的秦漢行宮遺址,外輪廓呈曲尺形,內部以連續的圍墻分成10個小區,區內建筑呈軸線對稱,主體建筑分布在東南部,西部多為整齊劃一的院落。整個遺址的建筑總體布局充分考慮到給排水的要求。它的發現和發掘,為研究秦代建筑、藝術以及科技提供了寶貴資料。石碑地遺址的發現和發掘。為研究秦代建筑、藝術以及科技等方面提供了寶貴資料。

廣東廣州南越國御苑遣跡

時代:漢代

發掘地點:廣州老城區中心城隍廟前忠佑大街西側

發掘單位:廣州市文物考古研究所

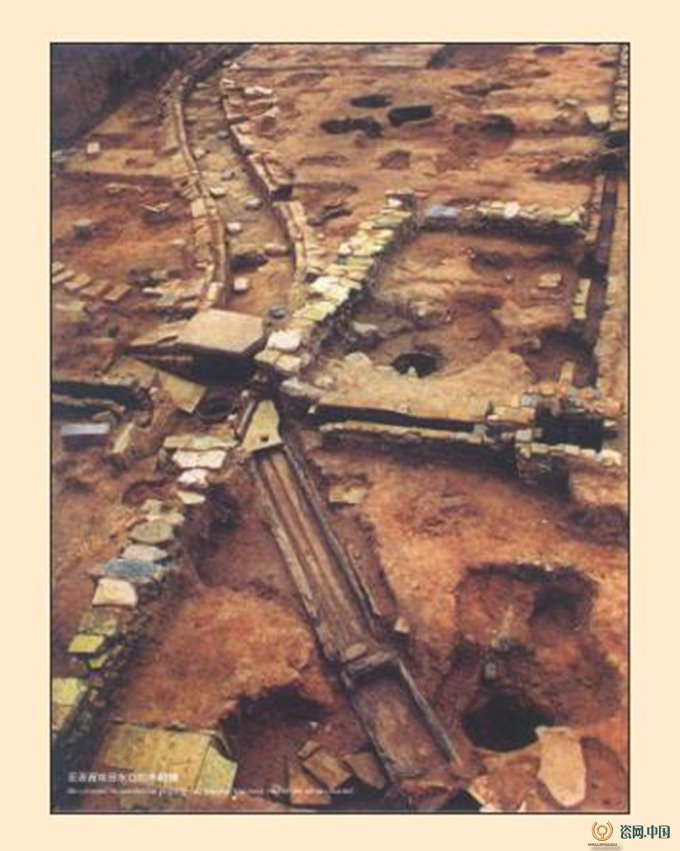

在南越國時期的大型石構水池石水池的西南方,清理出了一段全為石構的曲渠,長150米,保存基本完好。經過研究證明了石水池和曲渠同屬南越國王宮御苑的園林水景,兩者同屬一個整體,為我國發現最早的宮苑實例。南越國宮署御苑的發現,首次在考古學上向人們提供了一個保存較為完好的實例。證明我國古代皇家園林不僅有大型的苑囿,而且還有小型的,精致的,純觀賞性的都市園林。

新疆尉犁營盤漢晉墓地

時代:漢代至晉代

發掘地點:新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣

發掘單位:新疆文物考古研究所

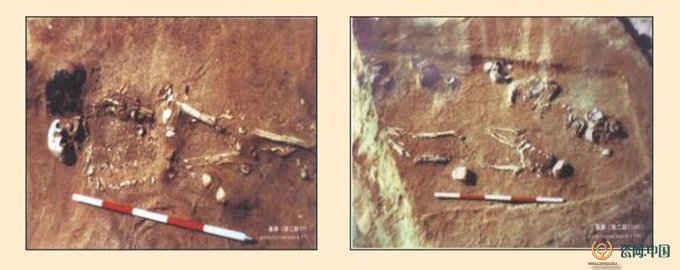

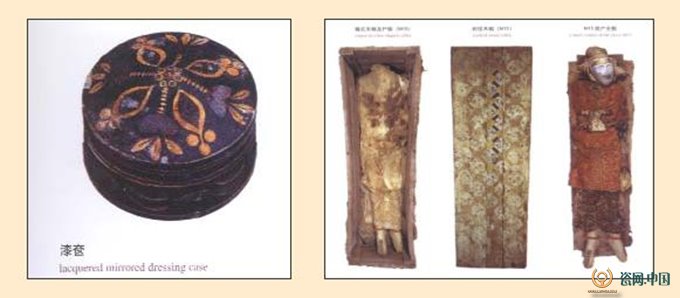

這是一處漢晉時期的大型聚落遺址,包括古城、城外佛寺、烽燧、公共墓地以及農田。尉犁營盤發掘清理的132余座漢晉墓,是目前羅布淖爾地區發掘的面積最大、發掘資料最為豐富的一處墓地,它的發掘為建立這一地區這一時段考古學文化的序列提供了珍貴的基礎材料。營盤墓地主要分布在臺地上東、西兩側及臺地下方緊靠臺地的邊緣地帶。墓葬形制有長方形豎穴土坑、豎穴土坑二層臺、豎穴偏室三類。其木質葬具細分大致有四、五種,最常見的是胡楊木形棺。死者以單人葬為主,個別為雙人葬、三人葬。葬式均為仰身直肢,頭向多朝東或東北。隨葬品中木質器具最為豐富,說明木器在當時人們日常生活中的主要用器,木器制造業在當時產業結構中占有相當重要的地位。

亦出土有大量紡織品。其中最引人注目、資料最豐富的是15號墓,墓中出土的紅地對人獸樹紋雙面罽袍,堪稱稀世瑰寶。其面料是一種雙層兩面紋組織的精紡毛織物,通幅織出成組的以石榴樹為軸的兩兩相對的裸體人物、動物,帶有濃郁的希臘(羅馬)、波斯藝術風格。與其它墓葬相比,其埋葬位置、葬俗都十分特別,其面具、服飾及棺外獅紋毯異域特色明顯,墓主人生前一定有著特殊身份地位,初步推測他可能是一位來自方從事貿易的富商。營盤漢晉墓地位于絲綢之路交通要沖,出土文物中土著文化因素與東、西方文化因素共存,表現出極為豐富的文化內涵,對研究當時絲綢之路貿易、交通、中西文化交流都有著極為重要的學術價值。