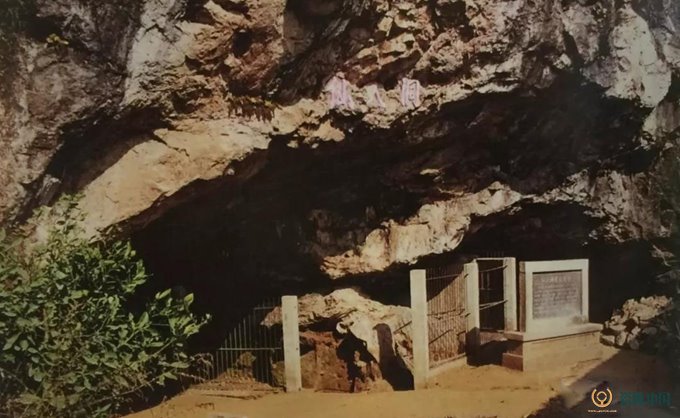

江西省萬年仙人洞遺址發現于20世紀60年代初。1962年2月間,江西省文物管理委員會考古隊劉玲等人到萬年縣作考古調查,得到該縣文化館姜同志對這一洞穴的反映,即前往勘探,發現洞口地面暴露許多動物骨骼和大量泛白色螺殼,并采集到穿孔石器和礪石各1件,又在洞口右側緊靠洞壁處,看到一大塊膠結堆積,高約1.30米左右,斷面上有不少動物骨髓,螺殼、蚌殼和少量的紅砂陶,因此確認它是一處古代的洞穴地址。

為了解這洞穴遺址的文化內涵,同年3月間,江西省文物管理委員會又派劉玲、陳克剛、楊厚禮、陳文華、郭遠謂、李家和組成發掘組前去試掘,于洞口開了三個探方,歷時50天,獲得人工制品300余件,并發現燒火堆12處,人頭骨3個,股骨4根,以及大量的動物骨骼等。

這次試掘,在洞口的左右兩側開了三個探方,編號為T1、T2、T3,T1和T2分別位于洞口左右兩側靠洞壁處,T3靠近T4的東側,面積為2×4米,合計28平方米。三個探方以T3堆積保存比較完整,文化層厚達2.30米。

以T3北壁為例,地層分三大層,其中第一大層又分A、B兩小層;第三大層分A、B、C層,這之中的B、C又分甲、乙兩小層,堆積序列從上至下依次為①A、①B、②、③A、③B、③B甲、③B乙、③C、③C甲、③C乙層。

①A、①B層包含有大量螺殼、少量蚌殼、木炭屑、動物骨骼、陶片、穿孔蚌器和不少石灰巖碎塊,但同時出有近代青花瓷片。

第二大層含有夾砂紅陶、夾砂灰陶、泥質紅陶和灰陶,并有一件盤形陶鼎足,還有骨器、蚌器和粗磨石器,也有少量石灰巖塊和大量動物骨髓、螺殼等。

第三大層為仙人洞的主要原始堆積物,堆積厚度達1.80米,發現有大量動物骨骼和蚌器、骨器、石器、夾砂紅陶片,以及人骨、頭骨,還有白色灰燼和紅燒土,石灰巖燒塊及燒火堆。3C甲層出有人股骨1根,出土動物骨骼和文化遺物較多;3C乙層為深黃色砂土層,文化遺物等逐漸稀少其底部為原生黃砂土層。

試掘報告執筆者郭遠謂、李家和從地層和出土文化遺物分析,第一層出有近代擾亂坑和瓷片等,應為近代擾亂層;第二層出土籃紋泥質灰陶片和夾砂陶片,并有磨制石錛等,應為一個時期的文化堆積;第三層雖小層較多,但所出陶片均為飾繩紋的夾砂紅陶,應屬于同一時期的文化堆積。據此,他們把它分為兩期,第三大層稱之為第一期文化,第二大層稱之為第二期文化。第一期文化中,有燒火堆遺跡;文化遺物有石器、骨器、牙角器和蚌器等共220余件(片),還有人骨和動物骨骼,其中石器46件,打制石器24件,磨制石器16件,還有燧石片11件,石英片81件。陶器復原1 件圜底直口罐,陶片90余片,骨器36件,蚌器52件。人骨和動物骨骼,經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所李有恒鑒定結果如下:

人骨:頭骨有顱頂骨1片,下頜骨1殘塊。壓扁破碎的頭骨1個,另有股骨一段,是屬于成年男女和兒童四個個體的殘骨。

動物骨骼:多破碎,有不完整的頭骨、軀干骨、趾骨、牙床、牙齒,還有介殼等,動物種屬有:斑鹿、麋、野豬、羊、獼猴、豬獾、鼬、中國小靈貓、果子貍、野豹、貓、蚌殼、雕、雞等十四種,介殼有厚殼蚌、矛蚌、河蚌和田螺,還有花龜、鱉和螃蟹等,其中以斑鹿占多數,次為糜、野豬,羊和鳥類也不少。

第二期文化,有石器6件,未見打制石器,僅見磨制石錛等器。

陶器殘陶片56件,分紅陶系和灰陶系。骨器4件,蚌器19件。動物骨骼能辨明種屬的有鹿類和野豬、龜。

此次發掘,學術界普遍認為這是華南地區最先發現的新石器時代早期遺址,開始引起人們的關注。

為了進一步了解洞穴文化內涵,日后成立的江西省博物館考古隊,于1964年4月作了第二次發掘,歷時35天,獲文化遺物600余件,燒火堆10處,灰坑3個,人類頭骨1個,動物骨骼約6000 余塊。參加發掘人員有彭適凡、陳文華、李家和、劉玲、程應林、陳克剛、張忠寬、郭遠謂等人。洞內文化堆積的表層曾遭后期破壞。這次發掘重點放在洞口右側,首先把壓在文化堆積上的巨大的石灰巖炸掉,在上次的T1、T3號探方的北側開了兩個探方(編號T4、T5),再在洞口左側原T2之西開了T6探方,三個探方面積合計為41平方米,以T4、T6探方地層較為典型。

T4分為六大層,第一層為A、B兩小層,①A層包含有少量螺殼、獸骨片和近代瓷片、板瓦等外,還有夾砂紅陶。T4①B層除出土夾粗砂紅陶片外,還有諸如摻和蚌末的夾粗砂繩紋陶片,以及商代印紋硬陶片等,它們大體上屬于同一時期的文化堆積。第二層出有獸骨片、螺殼、蚌片、骨器、陶器、石器以及大量夾砂紅陶片(有少許涂有朱紅)。第三層,包含灰燼和紅燒士,夾粗砂紅陶片及骨器、石器、蚌器和獸角等。第四層,出土遺物中,計有骨器(針、鏃、魚鏢、刻劃紋錐等)、石器、夾粗砂紅陶片,另出有人類骨骼。

T6第一層,包含了商代印紋硬陶片、夾砂陶片(如摻蚌末紅砂陶鼎形器足)、獸骨片、蚌器片和近現代瓷、瓦片。第二層分A、B兩小層,A層出土多量的夾粗砂紅陶片及少量泥質紅陶、黑皮磨光陶片。②B層出有少量蚌、骨、石器。陶片僅見紅陶片6塊;摻和蚌末的夾砂紅陶片。第三層,出有石器2件,獸骨50塊。第四層出有打制燧石片,四層以下為原生黃砂土層。報告執筆者李家和認為:T4①B層、T6①B層,雖然內含復雜,并出有近代瓷片,但從總的情況來看,還應屬于商代擾亂層。上層T4②層、T6②層均出有夾粗砂繩紋陶片,不見摻和蚌末的夾砂紅陶片,應視為同一時期的文化堆積,以下稱為下層。

執筆者認為,萬年仙人洞遺址的上層和下層,應是江西新石器時代早期的原始文化遺存。表土(擾亂層,亦即商代)和后期擾亂層之下均屬于同一種性質的原始遺存。而把它們劃分為上、下兩層,即表明兩層之間有一脈相承的聯系,又表明有發展程度上的一定差異。這次的下層,與第一次試掘中的第一期文化內涵是相同的;上層雖仍以夾砂紅陶為主要陶系,但新出了摻和蚌末的紅砂陶和黑皮磨光陶,這說明制陶技術有了某些進步。但是,并沒有發現反映晚期的文化遺物,例如商周時期的印紋陶出土,因而這里的文化內涵和第一次試掘報告中的第二期文化是完全不相同的。

70年代中期(報告)正式發表時還附有中國科學院考古研究所實驗室對萬年仙人洞遺址出土的貝殼和獸骨作的年代測試,測試標本上層貝殼年代距今10870±240年;下層標本骨化石(有機部分)年代為距今8575±235年。兩件標本前一件采集日期1964年,實驗室收到日期1966年測定日期1974年7月;后一件骨化石,采集日期1964年,收到日期1971年12月,測定日期1975年12月。從標本采集到測試年代,歷經10余年。由于上、下層測定數據相反,引起了學術界的疑慮,人們認為標本存放時期,正是中國現代史動亂年代,是否標簽易袋;也有的學者認為,遺址年代不會有如此之早,南方巖溶洞穴年代測定往往偏早,誤差較大,致使仙人洞的學術價值被淹埋了20余年。

1973年和1977年中國考古工作者在浙江省余姚縣河姆渡遺址先后進行了兩次發掘;出土了距今7000-6000年的炭化稻谷和一批農業生產工具。隨后的80年代末和90年代初,湖南澧縣彭頭山遺址又出土了距今8000-7000年的稻谷遺痕,加上長江中下游其他許多4000-6000年前的稻作遺存的發現與報道,從80年代中后期在國際上才明確了中國是亞洲栽培稻的重要起源地之。

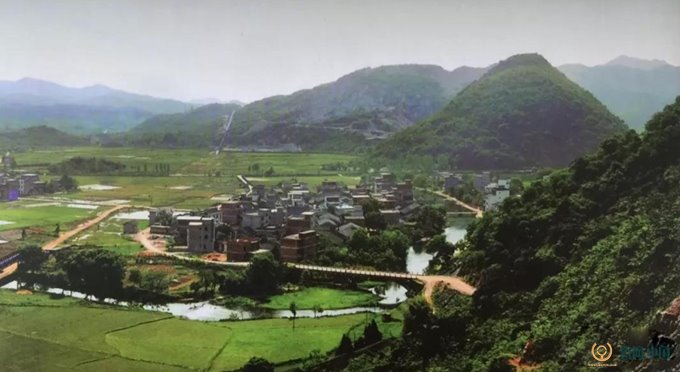

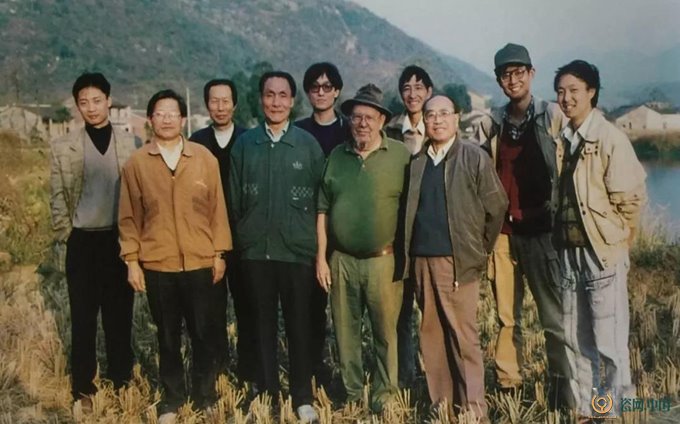

為了更進一步在年代上和馴化形態上探討稻作農業的起源和演化,中外學者十分關注長江中游地區丘陵盆地前沿的洞穴遺址,這之中萬年仙人洞再次成為人們關注的熱點。美國資深考古學家、美國科學院院士、安德沃考古基金會主任馬尼士博士曾在墨西哥的洞穴進行農業考古發掘,結果發現了玉米進化過程的系列標本,將人類種植玉米的歷史推到1萬年前。1991年,他應邀來江西參加“首屆農業考古國際學術討論會”,在會議主持人、《農業考古》編輯部主任、江西省社會科學院副院長陳文華的引薦下,對贛東北地區石灰巖溶洞,尤其對萬年仙人洞的考古潛力產生了深厚的興趣。

1992年秋馬尼士博士再次來到江西作實地考察,江西省文物考古研究所彭適凡、周廣明、程應林、曹柯平陪同前去考察,他們先后察看了樂平洪巖洞、萬年仙人洞與吊桶環遺址。

吊桶環是1982年萬年縣開展文物普查時發現,縣博物館館長王炳萬帶領普查隊來到大源鄉根據群眾提供的線索,在其表土堆積中發現了商代幾何印紋硬陶片,但由于信息和未曾試掘的原因,致使這一發現沉寂了整整十年。1992年七十歲高齡的馬尼士博士來到吊桶環,當登上數十米高的坡路來到清涼宜人的洞內時,馬尼士博士興奮異常,斷言這里一定會有重大發現,便急著問洞穴叫什么名字,大家一時說不上來,當彭適凡介紹說這洞穴是王炳萬館長發現時,馬博士脫口而出,那就叫“王洞”,而中方認為,還是以地名為宜,通過詢問當地人,才知叫“吊桶環”。根據雙方的不同習慣,本報告的書名及章節采用中方“吊桶環”的叫法;而發表的原始資料有關遺跡和遺物出土地點仍保留美方“王洞”稱法;如93WW,即代表1993年萬年縣王洞的遺跡或遺物。

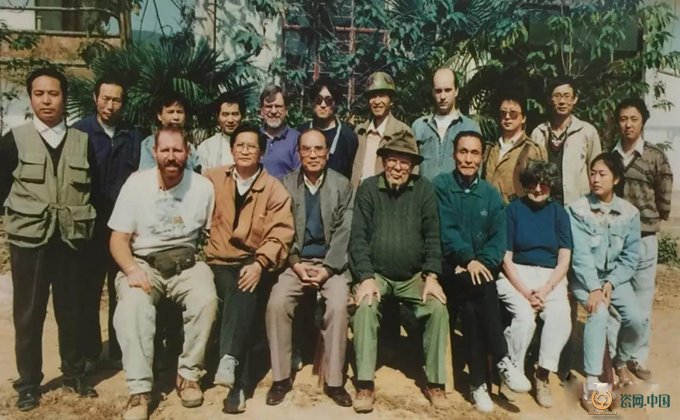

1993年8月,經中國國務院主管文化的領導李鐵映和國家文物局的批準,組成了中美農業考古隊。考古隊由中國北京大學考古系、江西省文物考古研究所、美國安德沃考古基金會組成,中方領隊為中國著名的考古學家、稻作農業研究專家、北京大學考古系教授嚴文明,副領隊為江西省博物館館長、江西省文物考古研究所所長、研究員彭適凡,美方領隊美國安德沃考古基金會主任馬尼士博士。中方人員有北京大學考古系張弛、李水城、王幼平、黃蘊平,北京大學地質系王憲曾、江欽華,北京大學地理系夏正楷。江西省文物考古研究所劉詩中、周廣明、唐舒龍,江西省博物館陳建平、楊衛,萬年縣博物館王炳萬、王善全等。美方人員有Geoffrey Gunnar、John Peterson、Pamela Vandiver、David hill、 Richard Redding、Jean Libby、Bob atchison、Joshua Wright、趙志軍。這之中具體在吊桶環參加田野發掘工作的有張弛、Geoffrey Cunnar、Bob atchison、李水城、周廣明、王善全。仙人洞發掘的人員為劉詩中、唐舒龍、彭適凡。從事工地實驗室工作的有Jean Libby、楊衛。從事陶器研究的有張弛、David Hill、Pamela Vandiver。從事石器研究的有王幼平,從事骨骼研究的有黃蘊平,從事植物研究的有王憲曾、趙志軍,從事生態環境研究工作的有夏正楷、John Peterson。在后期資料整理過程中,上海硅酸鹽研究所李家治研究員、吳瑞博士、鄧澤群研究員特地來實地考察,采取標本,對仙人洞陶器用現代科技方法進行研究。

90年代的田野發掘工作先后進行了三次,前兩次均由中美雙方人員共同進行。第一次發掘時間從1993年10月6日至11月5日,初選三個工作點全面鋪開,即仙人洞取樣,吊桶環、蝙蝠洞試掘以及有關測量繪圖工作。這次仙人洞取樣是先把1962年發掘的T3北壁揭開,然后向內掘進30厘米,逐層取樣(③B層以下)。③B層以上堆積后被挖去,為了保證取樣的完整性,補上原有的①A、①B和②層的樣品,又在中部仍保存的原始堆積部位,采取平剖結合引線法使這兩大段堆積銜接,未經發掘的中部堆積上部被鈣化板覆蓋,先劃分好地層,然后切進20厘米,逐層取樣,在整個取樣過程中盡量細致、科學,用考古小鏟刮掘,對所有的人工制品和自然遺物都作坐標記錄,逐層采集C年 代測定、孢粉和植硅石檢測樣品。吊桶環的6試掘從10月6日至15日,布1×1米探方18個,發掘程序按棋盤格掘法,隔方發掘,然后再交叉循環發掘。此年度發掘平均深度1.10米,最深(W3S1) 發掘至2.10米,尚未到基巖。吊桶環的地層堆積厚,出土遺物豐富,計有石器、骨器、蚌器和陶片,以及大量獸骨,對每一件出土物和每個遺跡都進行拍照、繪圖、量坐標,然后按遺跡單位分袋而裝。

蝙蝠洞的試掘始于10月11日至11月3日。該洞穴位于仙人洞西南約1500米的山緣,洞口朝北,在洞口處試掘1×1米探方5個,上部為大量近現代瓦礫堆積,還出有現代石磨;底部為自然沖 積泥沙層,并夾有少量豬牙,未見早期人類在此活動的現象。

該年度的11月4日至15日,中美雙方派出人員在大源范圍內進行古文化遺存調查,先后在距仙人洞東北約500-1500米左右的大源河岸發現了跳上、三畝半等新石器至商代遺址10處,其中三畝半遺址保存有較厚的新石器中晚期至商代地層堆積。在仙人洞東側的一個山洞發現有含黑衣紅陶片,屬新石器晚期遺物。這些資料都為仙人洞人的去向,以及仙人洞最上部堆積的由來提供了科學的解釋。同時為進一步了解鄱陽湖周圍地區新石器時代文化分布和年代序列,我們還對鄱陽湖沖積平原進賢縣城墩遺址作了考古工作,對其自然斷面進行了解剖工作,發現新石器中晚期堆積厚達3米許,中有約2米厚的湖相沉積泥砂層。遺址早晚時代層次清楚,中間有被水淹沒形成的卵砂自然淤積層,對考察鄱陽湖歷史地貌變化極有參考價值。

1995年度的田野工作從9月18日開始至11月20日結束,試掘重點仍在吊桶環和仙人洞。吊桶環發掘前先將1993年度結束時所用塑料紙墊底的回填土清理干凈,顯露出原發掘面,然后在原發掘面的東西部新布1×1米探方22個,目的是拓展中部文化層較厚的發掘面,以便取得更多的資料。由于吊桶環堆積是南厚北薄傾斜堆積,北部大多掘至1.5米深見大石塊基巖,而南部探方早期堆積厚,且遺跡、遺物豐富,發掘至4米仍未見自然堆積層。此次發掘的目的繼續采取各層有關年代、孢粉、植硅石的測定標本。發掘規程仍然是對每一地層、每個遺跡、每件樣品,作繪圖、照相和測量工作,并在工地實驗使用電腦將新年度遺跡、遺物標到1993年度的平立面圖上,使發掘者對遺存的文化面貌能及時有個總體了解。

1995年度仙人洞的發掘分東西兩區,西區仍沿襲1993年度的工作,繼續作60年代T3北壁隔梁取樣工作,由西向東平面切進,按層位、遺跡單位分裝遺物,并采取各項測定標本。東區則為1995年度新開辟的試掘區,試掘地點在1964年T6的西壁,首先清除60年代以后上部的塵埃瓦礫,然后根據平面裂縫將T6范圍找到,繼而將回填30余年的發掘土清理干凈,使T6的東面形成發掘站位地。發掘布方朝T6西壁向前延伸1米,使其形成從南至北3米,東至西1米長的發掘線,象限法布方,根據1993年西區統一布方延長至東發掘區,從南至北編號分別為ElN0、El1N1l、E1IN12,探方規格1×1米。布方后將T6西壁刮凈,露出原有地層;力圖使仙人洞的探方地層保持連續性,以60年代地層為粗框架,按中國傳統的辦法編地層序號,即以阿拉伯數字加圈為大地層號,小地層則采用A、B、C英文字母序號。吊桶環則采取美式編號,無論大小地層均以英文字母序號順延。但在核對原地層面時又覺60年代對地層劃分略顯粗糙,而且60年代的發掘因受條件限制,無人工穩定光源,所以存在對地層認識上的判斷失誤,以至底部出現舊石器文化堆積層而并未認識到,再則由于未用光源,故而尚有數十厘米未掘至底,由于發掘時間關系,此次也只掘到60年代探方底就暫時結束,尚有底部舊石器堆積工作并未做完。

1999年度8月15日至10月22日由中方單獨對仙人洞和吊桶環進行了發掘,吊桶環的發掘主要是將前兩年度中堆積最厚的四個探方做到底,以全面了解該巖棚地層堆積和年代。仙人洞的發掘則在東區進行,緊貼1995年度所掘三個探方,又并行向西布有E10N10、E10N1l、E10N12三個探方其目的是將東區1995年度所開探方做到底,另外再次分層取年代測定標本,同時以期獲得更多陶器等實物資料。發掘結果表明,這次出土的陶片,有好幾件都比60年代及1993、1995年發掘所獲個體大,且保留口沿部分,同時器底陶片也見有,圓底陶片的發現證實了60年代唯一一件復原陶罐,底部為圜底的假設是正確的。這次發掘方法是先將1999年度所開三個探方先清至底,然后再將1995年度三個探方剩余堆積清凈。

90年代的發掘工作,由于中美在田野考古中對遺跡在文字上表述不一,中國田野考古習慣按遺跡功能分類,如灰坑、窖穴、房址、水井、灶等。美方則習慣統稱,即所有遺跡均稱英文Feature,后加上阿拉伯數字,如Feature1,縮寫成Fea.1。

90年代仙人洞與吊桶環遺存發掘出的遺物較60年代更為豐富,人工制品中的陶片496件、石器543件、骨器204件、蚌器67件。自然遺物中獸骨94890件、蚌殼227件、螺殼1019件。另有人骨 8件,其中6件為頭骨片,2件為下頜骨。

90年代對大源盆地的仙人洞與吊桶環遺存的田野考古工作與60年代有所不同,它的學術目的更明確。它力求解決遺存地層堆積年代序列,舊石器時代向新石器時代轉變的歷史進程,捕捉有關原始稻作農業的信息,早期陶制品的制作技術,新舊石器時代之交石器制作特點和技術,家畜的馴養, 經濟形態的演化及歷史之交時期生態環境變化等世界歷史上的重要課題。

為了探索“新石器革命”這個大課題和若干個子課題,90年代的田野考古工作力求認真仔細, 科學記錄有關現場資料,首先在布方上采取統一布方,探方僅1平方米,以便更細微觀察地層,這點與60年代布方零亂,各方面積大小不一不同。為使坐標測量更準確,除地面打樁布方外,同時在洞穴頂部用繩索粘住,將繩索另一端與每探方四角相垂直,使測量工作更為準確,探方發掘時采取棋盤格式方法,前后、左右探方對角開揭,當揭出同一遺跡、或同一地層面時,即轉換為一對角方掘下,如此往復,對于地層控制十分有利。發掘過程中使用工具也由60年代的鐵鋤變為小手鏟、竹簽、毛刷等小工具作業,盡量使遺物和遺跡減少人為損壞。對所掘出的地層堆積土,首先用鐵篩過篩,爾后又用細竹篩進一步篩選。對于活動面,燒火堆的堆積土多用浮選法,利用水的浮力將比重較輕的植物飄浮于水面。1999年度發掘工作結束后,中國古環境研究專家夏正楷教授來到現場詳細察看洞穴文化堆積,洞穴內外環境,綜合性考察了古今環境,為了解和研究古代文化堆積成因和當時的生態環境奠定了基礎。

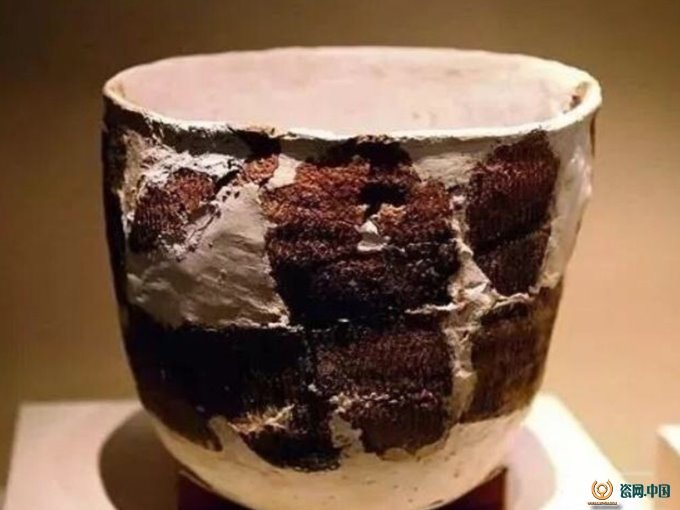

仙人洞遺址出土陶片,唯一復原了一件陶罐,現收藏在中國國家博物館。

由于多學科的相互配合,田野考古工作更加深入,使得仙人洞和吊桶環考古工作獲得了可喜成果。1996年2月18日的《中國文物報》公布了1995年度和“八五”期間中國十大考古發現,萬年仙人洞和吊桶環獲1995年中國十大考古新發現之一,同時又獲“八五”期間中國十大考古發現之一。該報簡介中說到,1993年和1995年9-11月,由北京大學、江西省文物考古研究所和美國安德沃考古基金會組成的考古隊在江西萬年大源鄉仙人洞和吊桶環遺址進行采樣和發掘,兩遺址相距約800米,其中吊桶環遺址應為棲息于仙人洞的原始居民在這一帶打獵的臨時性營地和屠宰場。兩遺址文化堆積分成兩大時期,即距今2-1.5萬年的舊石器時代末期及距今1.4-0.9萬年的新石器時代早期。簡介中又稱:“此次發掘揭示出目前我國從舊石器時代向新石器時代過渡的最清晰的地層關系證據,為探討這一國際性的大課題具有重要意義。此外,經對遺址的孢粉分析和植硅石分析,發現有新石器早期的類似水稻的扇形體,為探討農業起源提供了重要線索。”由于仙人洞與吊桶環田野發掘的科學成果顯著,這項考古項目還獲得中國國家文物局頒發的1995年度田野考古發掘二等獎。(本文內容源自《仙人洞與吊桶環》文物出版社2014年8月版)