近日,在國(guó)家文物局的指導(dǎo)下,由中國(guó)考古學(xué)會(huì)、中國(guó)文物報(bào)、《文物天地》雜志社等共同主辦的2004年度“中國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)”評(píng)選活動(dòng)正式揭曉。自1990年以來(lái),中國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)評(píng)選活動(dòng)已連續(xù)舉辦了15屆,產(chǎn)生了十分廣泛的社會(huì)影響,極大地推進(jìn)了考古學(xué)科的發(fā)展、考古知識(shí)的普及和文物保護(hù)意識(shí)的培養(yǎng)。

廣東廣州大學(xué)城南漢二陵

時(shí)代:五代十國(guó)

發(fā)掘單位:廣州市文物考古研究所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):馮永驅(qū)

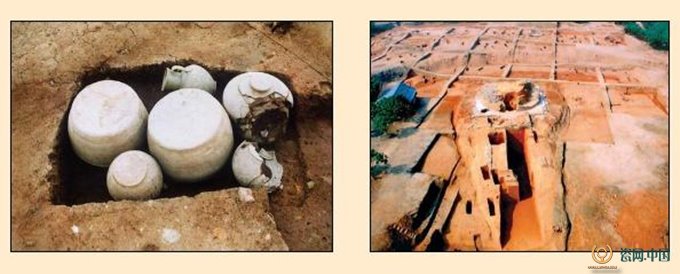

2003年2月,廣東省委、省政府和廣州市委、市政府決定興建廣州地區(qū)高校新校區(qū)(廣州大學(xué)城),選址廣州市蕃禺區(qū)新造鎮(zhèn)小谷圍島。3月,廣州市文物考古研究所對(duì)島上文物進(jìn)行全面調(diào)查。2003年6月—2004年10月,對(duì)施工范圍發(fā)現(xiàn)文物的地點(diǎn)進(jìn)行考古勘探和搶救發(fā)掘。分別在小谷圍島西部的北亭村的青崗和大香山發(fā)現(xiàn)2座南漢時(shí)期的磚室大墓,經(jīng)發(fā)掘考證,為南漢的德陵和康陵。

南漢是五代十國(guó)時(shí)期割據(jù)于嶺南的一個(gè)獨(dú)立王朝,前后經(jīng)歷了55年的時(shí)間,其疆域最大時(shí)包括今廣東、廣西、海南三省及湖南、貴州、云南的一部分,是嶺南地區(qū)繼南越國(guó)之后的第二個(gè)地方政權(quán)。此次發(fā)現(xiàn)的南漢德陵和康陵,是南漢考古的重要收獲。經(jīng)發(fā)掘,德陵雖未發(fā)現(xiàn)陵園建制,且墓室被盜,但墓道中出土的青瓷罐和釉陶罐,是廣州第一次發(fā)現(xiàn)如此眾多的五代瓷器,屬官窯制品無(wú)疑。其胎質(zhì)堅(jiān)硬,釉色青中閃灰,晶瑩透亮,是五代青瓷中的上品,為研究五代十國(guó)陶瓷器提供了實(shí)物資料。

康陵哀冊(cè)文碑的發(fā)現(xiàn),不僅明確了墓主人的身份和下葬年代,還更正了《蕃禺縣志》等文獻(xiàn)史志對(duì)德陵和康陵的錯(cuò)誤記述,解決了歷史懸案。康陵是迄今為止所發(fā)現(xiàn)的這一時(shí)期唯一布局完整的陵園,圍垣四隅雙角闕和陵前設(shè)廊式建筑的建制也與歷代陵寢制度有所不同。將為研究我國(guó)古代陵寢制度的發(fā)展,提供新的材料。

河北易縣北福地史前遺址

時(shí)代:新石器時(shí)代

發(fā)掘單位:河北省文物研究所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):段宏振

易縣北福地遺址發(fā)現(xiàn)于1985年,是河北最重要的史前遺址之一,對(duì)研究北方地區(qū)史前文化具有特別重要的意義,一直備受學(xué)術(shù)界關(guān)注。2003—2004年度的發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)了3個(gè)階段的新石器時(shí)代遺存,其中北福地一期遺存是此次發(fā)掘最重要的發(fā)現(xiàn),其年代與磁山文化、興隆洼文化的年代大體相當(dāng)(公元前6000—5000年),在地域上填補(bǔ)了此2支文化之間的空白。

遺址中發(fā)現(xiàn)大量的房址、灰坑、還發(fā)現(xiàn)了祭祀場(chǎng)遺跡,出土了玉器、石器、陶器等重要遺物,特別是發(fā)現(xiàn)了大量刻陶假面面具,是目前所見(jiàn)年代最早、保存最完整的史前面具作品,為研究原始宗教或巫術(shù)提供了重要新資料。

北福地遺址正處在新石器時(shí)代中原、北方、山東三大文化區(qū)之間的夾縫交界地帶,文化地理關(guān)鍵,是研究三系統(tǒng)之間錯(cuò)綜復(fù)雜關(guān)系的重要地域。此外,遺址屬于史前村落遺址,是早期新石器文化生存發(fā)展于環(huán)境人地關(guān)系研究的較好個(gè)案標(biāo)本。

河南偃師二里頭遺址宮殿區(qū)

時(shí)代:夏商

發(fā)掘單位:中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):許宏

2004年偃師二里頭遺址宮殿區(qū)發(fā)現(xiàn)了宮城城墻以及大型夯土基址、車(chē)轍、綠松石器及其制造作坊等重要遺存。

發(fā)掘確認(rèn)宮城平面略呈長(zhǎng)方形,面積約10.8萬(wàn)平方米。宮殿區(qū)內(nèi)已發(fā)掘的大型建筑基址達(dá)9座,最新的發(fā)掘結(jié)果表明,其中至少存在2組具有明確中軸線(xiàn)的建筑基址群。二里頭遺址宮城是迄今可確認(rèn)的我國(guó)最早的宮城遺跡。縱橫交錯(cuò)的中心區(qū)道路網(wǎng)、方正規(guī)矩的宮城和排列有序的建筑基址群,表明二里頭遺址是一處經(jīng)縝密規(guī)劃、布局嚴(yán)整的大型都邑。二里頭遺址的布局開(kāi)中國(guó)古代都城營(yíng)建制度的先河。

在宮殿區(qū)大路發(fā)現(xiàn)的車(chē)轍痕,是迄今所知我國(guó)最早的車(chē)轍遺跡,它的發(fā)現(xiàn)將我國(guó)雙輪車(chē)的出現(xiàn)時(shí)間上推至二里頭文化早期。而屬于二里頭文化四期的大型夯土工程和綠松石器作坊的發(fā)現(xiàn)表明,二里頭遺址在此期仍屬高規(guī)格的大型聚落。二里頭文化四期正值一般認(rèn)為的夏商王朝更替的關(guān)鍵期,上述發(fā)現(xiàn)為夏商文化分界研究提供了新的材料。

二里頭文化早期貴族墓出土大型綠松石龍形器,全長(zhǎng)逾70厘米,由2000余片形狀各異的細(xì)小綠松石片粘嵌而成。其用工之巨、制作之精、體量之大,在中國(guó)早期龍形象文物中都是十分罕見(jiàn)的,具有極高的歷史、藝術(shù)與科學(xué)價(jià)值。

湖南寧鄉(xiāng)炭河里西周城址

時(shí)代:西周

發(fā)掘單位:湖南省文物考古研究所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):向桃初

發(fā)現(xiàn)、解剖并確認(rèn)了西周時(shí)期的城墻,揭露2座大型人工黃土臺(tái)建筑基址,清理出2座可能為宮殿建筑的大型房屋遺跡。在城內(nèi)外均發(fā)現(xiàn)了與城墻同時(shí)的壕溝線(xiàn)索,并對(duì)壕溝的走向、形成原因、溝內(nèi)堆積情況及時(shí)代等進(jìn)行了發(fā)掘。在城外臺(tái)地上發(fā)現(xiàn)清理了西周時(shí)期小型貴族墓葬7座,出土了大量青銅器和玉器。

西周時(shí)期古城址是首次在湖南發(fā)現(xiàn),在整個(gè)南方地區(qū)也不多見(jiàn)。炭河里西周方國(guó)都城遺址的發(fā)現(xiàn),對(duì)研究湖南地方史、地方青銅文化和早期國(guó)家社會(huì)的形成等具有重大意義。找到了備受學(xué)術(shù)界關(guān)注的“寧鄉(xiāng)銅器群”所屬的考古學(xué)文化,為湘江流域乃至整個(gè)南方地區(qū)商周青銅文明的研究提供了重要素材。

江蘇無(wú)錫鴻山越國(guó)貴族墓

時(shí)代:春秋、戰(zhàn)國(guó)

發(fā)掘單位:南京博物院考古研究所、無(wú)錫市錫山區(qū)文管會(huì)

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):張敏

首次完整地揭示了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期越國(guó)貴族墓葬在同一墓地的埋葬規(guī)律,并將墓葬分為小型、中型、大型和特大型墓,代表了越國(guó)貴族的5個(gè)等級(jí);7座墓葬共出土2000件隨葬品。其中丘承墩一座長(zhǎng)57米的“中”字形特大型越國(guó)貴族墓葬,是僅次于紹興印山越王墓的越國(guó)第二大墓,分為墓道、主室、后室3部分,主室還用木板隔成南北側(cè)室。該墓共隨葬各類(lèi)器物1100余件,大多為精美絕倫的成組成套的青瓷禮器、樂(lè)器和玉器,展示了迄今為止江浙一帶所發(fā)現(xiàn)的最高等級(jí)的越國(guó)隨葬品的風(fēng)采。500余件青瓷和硬陶樂(lè)器堪稱(chēng)龐大的地下樂(lè)器庫(kù),既有中原式甬鐘、磬,也有越式的淳于、丁寧、鐸、鈴形器,還有以往從未確認(rèn)的缶,樂(lè)器的數(shù)量和品類(lèi)可與曾侯乙墓相媲美;玉器中既有葬玉、劍飾,亦有佩玉,而成雙成對(duì)的“五璜佩”,當(dāng)為春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期最高等級(jí)的配飾;尤其是具有特殊意義的玻璃釉盤(pán)蛇玲瓏球形器,是研究玻璃起源與中外文化交流的難得材料。

鴻山貴族墓地的時(shí)代為戰(zhàn)國(guó)早期,即越國(guó)最強(qiáng)盛的越王勾踐時(shí)期,出土文物豐富,等級(jí)差別明顯,是繼印山大墓之后越文化考古的重大突破,對(duì)越文化及越國(guó)史研究具有重要意義。

遼寧朝陽(yáng)十六國(guó)三燕龍城宮城南門(mén)遺址

時(shí)代:十六國(guó)時(shí)期

發(fā)掘單位:遼寧省文物考古研究所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):田立坤

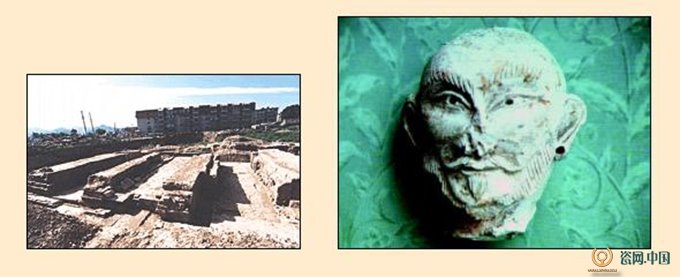

2003年,遼寧省朝陽(yáng)市政府對(duì)朝陽(yáng)市老城區(qū)內(nèi)的北大街及周邊地區(qū)進(jìn)行拆遷改造,遼寧省文物考古研究所配合改造工程,進(jìn)行了考古勘探和發(fā)掘工作。從2003年7月—2004年12月,共發(fā)掘11個(gè)地點(diǎn),發(fā)掘面積1萬(wàn)余平方米,揭露出多處十六國(guó)時(shí)期至清代的重要遺跡,出土了包括北燕紀(jì)年陶甕在內(nèi)的大量重要遺物。其中3號(hào)地點(diǎn)即朝陽(yáng)北大街城門(mén)遺址的發(fā)掘,是本次考古工作最大的收獲之一。

考古發(fā)掘表明,這座門(mén)址坐北朝南,始建于前燕,徹底廢棄于元代,共經(jīng)歷了前燕、后北燕、北魏、唐、遼和金元6個(gè)時(shí)期的建筑和改建,歷時(shí)1000余年,這在我國(guó)城市考古中是極為罕見(jiàn)的發(fā)現(xiàn)。三燕時(shí)期的城門(mén)是首次在朝陽(yáng)城內(nèi)發(fā)現(xiàn),其門(mén)道結(jié)構(gòu)保存完好,建筑風(fēng)貌獨(dú)特,為研究十六國(guó)時(shí)期北方城市的城門(mén)形制提供了實(shí)物資料。更重要的是,這座城門(mén)遺址位于朝陽(yáng)老城區(qū)的中軸線(xiàn)上偏北處,根據(jù)其位置判斷,應(yīng)為三燕龍城宮城的南門(mén),這為研究三燕龍城的布局提供了一個(gè)重要的坐標(biāo)點(diǎn)。尋找和確定三燕都城龍城遺址,是十六國(guó)時(shí)期考古的重大課題,也是遼寧西部地區(qū)歷史時(shí)期考古的一項(xiàng)主要任務(wù),雖不斷有有關(guān)遺跡現(xiàn)象顯露,但都較為零散。此次考古發(fā)掘有較好的解決,為遼寧城市考古積累了經(jīng)驗(yàn),是學(xué)術(shù)上的一次突破。

山西芮城清涼寺墓地

時(shí)代:新石器時(shí)代

發(fā)掘單位:山西省考古研究所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):薛新明

芮城清涼寺墓地屬于寺里——坡頭遺址(即“坡頭遺址”),遺址最早發(fā)現(xiàn)于1955、1965年,屬新石器時(shí)代廟底溝二期文化,墓地總面積近5000平方米。2004年的發(fā)掘共清理墓葬262座,墓葬排列有序,南北成行,東西成列,同時(shí)也存在著比較復(fù)雜的打破關(guān)系。墓內(nèi)共出土玉璧、玉鉞、玉琮等玉石器200余件。

廟底溝二期文化時(shí)期的大規(guī)模墓地在全國(guó)還是首次發(fā)現(xiàn)并發(fā)掘。發(fā)掘者認(rèn)為,該墓地的發(fā)現(xiàn)和發(fā)掘促進(jìn)了對(duì)以前一些認(rèn)識(shí)的重新思考和定位。清涼寺墓地代表的時(shí)代是史前一個(gè)十分關(guān)鍵的時(shí)期,而墓葬所在的區(qū)域是中原的核心地區(qū),也是廟底溝二期文化腹心地區(qū),當(dāng)時(shí)中原地區(qū)正在發(fā)生一次大規(guī)模的文化變革,周邊各種文化因素和理念在這里匯聚。這批以隨葬玉石器、特殊葬制為特色的墓地,對(duì)詮釋這一地區(qū)的復(fù)興歷程具有著毋庸置疑的作用,對(duì)中原地區(qū)文明起源及與此相關(guān)的學(xué)術(shù)課題研究也將有所助益,是近年來(lái)少見(jiàn)的重要發(fā)現(xiàn)。

四川綿竹劍南春酒坊遺址

時(shí)代:清代至民國(guó)時(shí)期

發(fā)掘單位:四川省文物考古研究院

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):陳德安

2002年,四川綿竹劍南春集團(tuán)進(jìn)行綿竹市棋盤(pán)街兩側(cè)第一生產(chǎn)區(qū)拆遷工程,為配合劍南春“天益老號(hào)”酒坊的維修、整治工程,2003年4—8月,四川省文物考古研究院和德陽(yáng)市文物考古研究所對(duì)劍南春“天益老號(hào)”酒坊遺址進(jìn)行了考古勘探和發(fā)掘。2004年8—11月,再次在“天益老號(hào)”酒坊西南側(cè)進(jìn)行了發(fā)掘。“天益老號(hào)”酒坊遺址位于綿竹市棋盤(pán)街傳統(tǒng)釀酒作坊區(qū),其保存和延續(xù)了傳統(tǒng)釀酒生產(chǎn)工具及其工藝流程,是一處較為全面體現(xiàn)劍南春傳統(tǒng)酒文化的典型老作坊。

2年共發(fā)掘面積800平方米,清理出土一大批和白酒釀造工藝密切相關(guān)的遺跡現(xiàn)象,包括水井、酒窖、爐灶、晾堂、水溝、池子、蒸餾設(shè)施、路基、糧倉(cāng)、柱礎(chǔ)和墻基等類(lèi),初步了解到酒坊群布局配套設(shè)施齊備、遺跡保存完整。揭示出遺跡表明從原料浸泡、蒸煮、拌曲發(fā)酵、蒸餾釀酒到廢棄用水的排放等釀酒工藝全過(guò)程,工藝流程遺跡比較完整,是一處保存較好的酒坊街區(qū)遺址,遺址年代為清代——民國(guó)。劍南春“天益老號(hào)”酒坊遺址的發(fā)掘是一次重要考古發(fā)掘,其規(guī)模之大,釀酒遺跡之全、保存之好超出以往的發(fā)現(xiàn),具有重要的科學(xué)價(jià)值。

從墓葬形制、出土器物看,墓葬風(fēng)格接近于晚唐和遼代早期的風(fēng)格,應(yīng)為遼代早期契丹貴族的墓葬。彩繪木棺和棺床,在內(nèi)蒙古尚屬首次完整發(fā)現(xiàn)。該墓的發(fā)現(xiàn),是近年來(lái)遼代考古的重要發(fā)現(xiàn),在研究遼代的社會(huì)風(fēng)格、風(fēng)俗習(xí)慣、服飾、藝術(shù)以及喪葬習(xí)俗等方面都有十分重要的意義。

新疆若羌羅布泊小河墓地

時(shí)代:青銅時(shí)代

發(fā)掘單位:新疆省文物考古研究所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):伊弟利斯

發(fā)現(xiàn)罕見(jiàn)的具有祭祀功能的泥殼木棺墓、墓地規(guī)格最高的木房式墓葬、成排布列的“木尸”墓。部分墓葬尸體、服飾、隨葬品保存較好,采集30多具古尸標(biāo)本,出土數(shù)以千計(jì)的珍貴文物。遺存的時(shí)空關(guān)系基本廓清。

小河墓地在上世紀(jì)初由羅布獵人奧爾德克首次發(fā)現(xiàn),1934年瑞典考古學(xué)家貝格曼進(jìn)行了調(diào)查發(fā)掘。從2002年底以來(lái),通過(guò)跨4個(gè)年度的沙漠考古,共計(jì)發(fā)掘墓葬167座,出土珍貴文物數(shù)以千計(jì)。

墓地的外觀(guān)為一個(gè)巨大的橢圓形沙山。在不斷的自然風(fēng)積和構(gòu)筑墓葬時(shí)的人工堆沙過(guò)程中,沙山越來(lái)越高。墓葬區(qū)南北兩側(cè)各立一排整齊的木柵墻,客觀(guān)起到減緩風(fēng)蝕作用。

墓地絕大多數(shù)墓葬結(jié)構(gòu)一致,一般是先挖沙坑、坑中置胡楊木棺,然后在棺前后栽豎標(biāo)志死者性別的立木作為墓葬標(biāo)志物。一墓一棺。還發(fā)現(xiàn)少量特殊的泥殼木棺墓及一座木房式墓葬。

小河墓地上層的100多座墓葬已被破壞,完整保留下來(lái)經(jīng)過(guò)科學(xué)發(fā)掘的墓約是原來(lái)整個(gè)墓地的一半。墓地上部采集到的高3米左右的木雕人像、數(shù)千根的短木楔在發(fā)掘墓葬中未見(jiàn),表明上層被破壞的墓葬和已發(fā)掘的墓葬有較大的區(qū)別。發(fā)掘墓葬分層明確,早晚之間遺跡遺物發(fā)生明顯變化,這些現(xiàn)象都表明墓地使用了相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期。上限有可能早于孔雀河古墓溝墓地年代,即公元前二千紀(jì)初。

樓蘭地區(qū)史前考古資料表明,在這一地區(qū)存在一支文化面貌獨(dú)特的考古文化。由于良好的埋藏條件,墓地諸多方面的信息得以較為全面的保存,尤其是極為豐富的與原始宗教有關(guān)的遺存,一批保存相對(duì)完整的古尸、服飾等等,都為國(guó)內(nèi)外史前考古所罕見(jiàn)。它將在更寬的領(lǐng)域?qū)χ苓吰渌貐^(qū)的考古產(chǎn)生影響。小河墓地的全面發(fā)掘是新疆史前考古的一個(gè)重要進(jìn)展。

浙江杭州嚴(yán)官巷南宋御街遺址

時(shí)代:南宋

發(fā)掘單位:杭州市文物保護(hù)管理所

發(fā)掘領(lǐng)隊(duì):杜正賢

為配合浙江杭州市萬(wàn)松嶺隧道東接線(xiàn)(嚴(yán)官巷段)的道路建設(shè),杭州市文物考古所于2003年12月—2004年8月對(duì)嚴(yán)官巷的南北兩側(cè)進(jìn)行搶救性考古發(fā)掘,發(fā)掘面積共計(jì)1200余平方米,發(fā)現(xiàn)了南宋時(shí)期的御街、御街橋堍和橋墩基礎(chǔ)、道路、殿址、圍墻、河道、石砌水閘設(shè)施以及元代石板道路等重要遺跡。嚴(yán)官巷位于杭州市上城區(qū)紫陽(yáng)街道,南距南宋皇城約400、北距南宋太廟遺址約100米,是一條長(zhǎng)不過(guò)200、寬約5米的小巷。

南宋臨安城在中國(guó)古代城市發(fā)展史上占有極其重要的地位,是中國(guó)封建社會(huì)由封閉式的里坊布局轉(zhuǎn)變?yōu)殚_(kāi)放式的街巷布局的一座典型城市。嚴(yán)官巷地處南宋臨安城遺址的核心地帶,與南宋皇城遺址、太廟遺址和三省六部遺址毗鄰,地理位置十分重要。本次發(fā)掘發(fā)現(xiàn)的遺跡包括南宋御街、御街橋堍和橋墩基礎(chǔ)、道路、殿址、圍墻、河道、石砌水閘設(shè)施以及元代石板道路等,不僅種類(lèi)多,而且保存較好,這在臨安城考古中極其罕見(jiàn)。特別是發(fā)現(xiàn)了保存完好的南宋御街遺跡,從而確定了南宋臨安城的中軸線(xiàn)。而御街橋堍和橋墩基礎(chǔ)及河道遺跡的發(fā)現(xiàn),是中國(guó)古代南方城市中采用河路并行體系布局的典型實(shí)例,也是南宋臨安城的最大特點(diǎn),對(duì)研究中國(guó)古代都城制度的發(fā)展和變遷具有十分重要的價(jià)值。