2019年3月28日至29日,2018年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)終評會在京召開。入圍終評的20個項(xiàng)目經(jīng)過一整天的演示匯報,3月29日上午,評委會通過評議和無記名投票,選出2018年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)。中國文物報社和中國考古學(xué)會聯(lián)合召開新聞發(fā)布會,公布了2018年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)。

廣東英德青塘遺址

發(fā)掘單位:廣東省文物考古研究所北京大學(xué)考古文博學(xué)院

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉鎖強(qiáng)

廣東英德青塘遺址連續(xù)的地層與文化序列為華南乃至東南亞新舊石器過渡階段研究提供了重要的參考標(biāo)尺,并揭示出環(huán)境變遷與文化演進(jìn)過程的耦合關(guān)系;墓葬與人類化石的發(fā)現(xiàn)對于舊石器時代晚期原始宗教信仰、社會復(fù)雜程度、區(qū)域現(xiàn)代人體質(zhì)演化與人群擴(kuò)散等方面的研究具有重大價值;為研究華南新舊石器過渡階段聚落形態(tài)、早期陶器的出現(xiàn)與發(fā)展、現(xiàn)代人行為復(fù)雜化、區(qū)域史前文化的關(guān)系等提供了十分重要的新材料;為深入探討舊大陸東部現(xiàn)代人出現(xiàn)與擴(kuò)散、東亞與東南亞史前文化交流、新舊石器時代過渡等前沿課題提供了新契機(jī)。

湖北沙洋城河新石器時代遺址

發(fā)掘單位:中國社會科學(xué)院考古研究所湖北省文物考古研究所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:彭小軍

湖北沙洋城河新石器時代遺址發(fā)現(xiàn)的城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遺存等重要遺跡,從內(nèi)部聚落形態(tài)的角度揭示了屈家?guī)X社會的發(fā)展。王家塝墓地則是迄今為止發(fā)現(xiàn)的規(guī)模最大、保存最完整的屈家?guī)X文化墓地,填補(bǔ)了長江中游地區(qū)缺乏史前大型墓發(fā)現(xiàn)的空白,對重新審視屈家?guī)X文化的社會結(jié)構(gòu)提供了極其重要的資料,同時清楚表明屈家?guī)X社會已經(jīng)形成了完備而獨(dú)具特色的墓葬禮儀。這些發(fā)現(xiàn)表明,在距今5000年前后中國史前社會動蕩整合的廣闊背景下,屈家?guī)X文化自身高度發(fā)展并在區(qū)域間互動中扮演了重要角色,為長江中游地區(qū)文明化進(jìn)程乃至整個中華文明形成過程的研究提供了更全面的信息。

陜西延安蘆山峁新石器時代遺址

發(fā)掘單位:陜西省考古研究院西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院延安市文物研究所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馬明志

蘆山峁遺址是繼神木石峁遺址之后的又一重大考古發(fā)現(xiàn),為認(rèn)識龍山時代晉陜高原人群流動、社會變遷、中原與北方區(qū)域互動,乃至探索中國社會復(fù)雜化、文明起源和“早期國家”的形成提供了重要資料。遺址核心區(qū)的多座人工臺城及其上構(gòu)建的規(guī)整院落,似可被視為中國最早的宮殿或宗廟建筑雛形,對于研究中國聚落、都邑形態(tài)演變和早期禮制的發(fā)展具有重要作用。筒瓦和槽型板瓦的發(fā)現(xiàn),將中國使用瓦的時間提前至廟底溝二期文化晚期。大量玉器的發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步證明廟底溝二期至龍山時代,這一地區(qū)與河套及其周邊地區(qū)普遍流行以玉為禮的現(xiàn)象,背后必然隱藏著精神思想層面的價值認(rèn)同。

新疆尼勒克吉仁臺溝口遺址

發(fā)掘單位:新疆維吾爾自治區(qū)文物考古研究所、中國人民大學(xué)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:阮秋榮

新疆尼勒克吉仁臺溝口遺址發(fā)現(xiàn)了規(guī)模宏大、布局復(fù)雜的大型聚落遺址,是伊犁河流域青銅時代晚期的中心聚落之一,為建立伊犁河流域的史前考古學(xué)文化序列提供了極為寶貴的資料,也為西天山地區(qū)人群的生業(yè)方式從畜牧經(jīng)濟(jì)向游牧經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的研究提供了重要參考資料。發(fā)現(xiàn)了豐富的銅、鐵冶煉相關(guān)的遺跡遺物,是新疆史前唯一一處有明確冶金證據(jù)鏈的遺址,對新疆及至中亞史前冶金考古具有重要研究意義和價值。迄今為止世界上最早使用燃煤證據(jù)的重大發(fā)現(xiàn),將人類對燃煤的使用歷史上推千余年。出土的動植物遺存也為揭示生業(yè)方式的轉(zhuǎn)變和早期農(nóng)作物的東西交流提供了新視角。

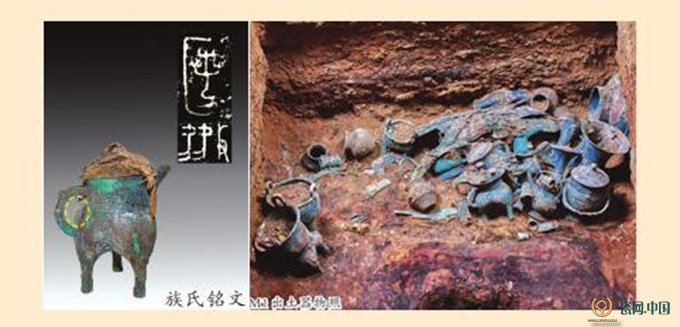

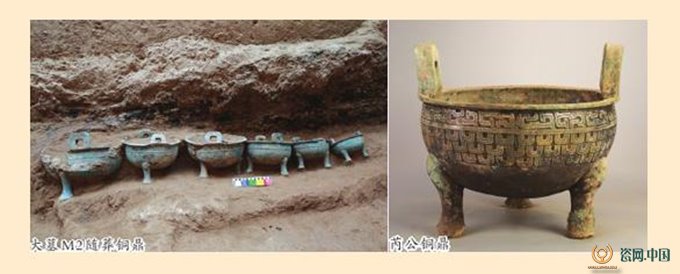

山西聞喜酒務(wù)頭商代墓地

發(fā)掘單位:山西省考古研究所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馬昇

山西聞喜酒務(wù)頭商代墓地是一處擁有帶墓道大墓的大型晚商墓地,對于研究商代墓葬的形制結(jié)構(gòu)、葬俗、墓道功能與等級關(guān)系提供了極好的資料。該墓地應(yīng)為晚商高等級方國貴族墓地,從青銅器中兩種族氏銘文的差異性來看,此墓地應(yīng)為“匿”族墓地。該墓地的發(fā)現(xiàn)與發(fā)掘是商代考古的一次重大突破,不僅為“匿”族青銅器找到了歸屬,也填補(bǔ)了晉南地區(qū)晚商遺存的空白。墓地出土的青銅器組合以及器型紋飾風(fēng)格和大墓形制表現(xiàn)了商文明演進(jìn)過程的同一性與復(fù)雜性,加上該墓地所處的特殊位置,對于認(rèn)識晚商文化的區(qū)域類型,以及商王朝西部勢力范圍的變遷、中央對地方管控方式和國家政治地理結(jié)構(gòu)等課題具有重要意義。

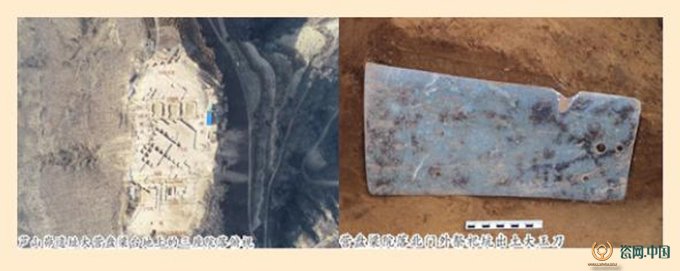

陜西澄城劉家洼東周遺址

發(fā)掘單位:陜西省考古研究院渭南市博物館、澄城縣文體廣電局

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:種建榮

從陜西澄城劉家洼東周遺址所發(fā)現(xiàn)的居址和墓葬特點(diǎn)來看,可以確定這里是一處芮國后期的都城遺址及墓地。芮國,這個歷史上與周同姓的諸侯的最后政治中心,經(jīng)劉家洼遺址的考古發(fā)掘得以確認(rèn),填補(bǔ)了芮國后期歷史的空白,也提供了周王室大臣采邑(地)向東周諸侯國發(fā)展演變的典型案例。不同文化傳統(tǒng)、族系背景的居民共用同一墓地的現(xiàn)象,揭示了芮國后期民族、文化融合的真實(shí)圖景,呈現(xiàn)出地緣國家的基本特征,是研究周代社會組織、人群結(jié)構(gòu)的重要材料。大墓出土的樂器組合,為我國古代樂器發(fā)展史和音樂考古的研究提供了重要資料,出土的三欄木床將我國使用床榻的歷史提前到春秋早期。

江蘇張家港黃泗浦遺址

發(fā)掘單位:南京博物院蘇州市考古研究所、張家港博物館

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周潤墾

經(jīng)過十多年的考古工作,對唐宋河道的揭示以及河道內(nèi)大量的磚瓦瓷片堆積以及棧橋遺跡的發(fā)現(xiàn),說明江蘇張家港黃泗浦遺址作為港口曾有的繁華及在江南地區(qū)重要的歷史地位,是目前長江下游港口型遺址中的重要發(fā)現(xiàn)。河道解剖顯示黃泗浦河為唐宋時期江南地區(qū)入江的主干水道之一。出土較多與佛教相關(guān)遺跡遺物,證明黃泗浦遺址有唐宋時期的寺院,也為實(shí)證鑒真第六次從黃泗浦成功東渡提供重要依據(jù)。遺址范圍之大、時間跨度之長,在全國同時期遺址中較為罕見,為中外文化交流、陸路和海運(yùn)交通路線及海岸線變遷等諸多課題的研究提供了新的視野。

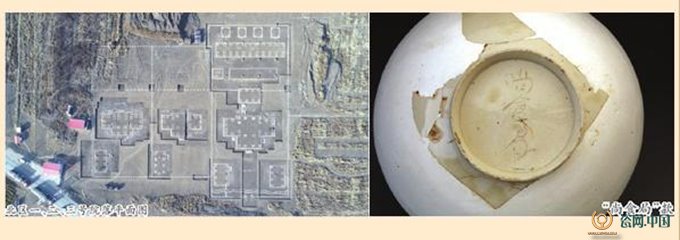

河北張家口太子城金代城址

發(fā)掘單位:河北省文物研究所、張家口市文物考古研究所、崇禮區(qū)文廣新局

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃信

河北張家口太子城遺址是第一座經(jīng)考古發(fā)掘的金代行宮遺址,是僅次于金代都城的重要城址,是近年來發(fā)掘面積最大的金代高等級城址,結(jié)合文獻(xiàn),推測為金章宗夏捺缽的泰和宮。城址雙重城垣選址理念,主體建筑呈軸線分布、前朝后寢的布局方式對金代捺缽制度、行宮的選址與營造研究有重要意義。編號“七尺五”“四尺五”“三尺”的鴟吻分別對應(yīng)城內(nèi)不同等級建筑,與《營造法式》記載完全吻合,對金代官式建筑研究有重要幫助。“尚食局”款定瓷、仿汝窯青瓷、雁北地區(qū)化妝白瓷的組合對金代宮廷用瓷制度、供御體系研究有重大推進(jìn)。

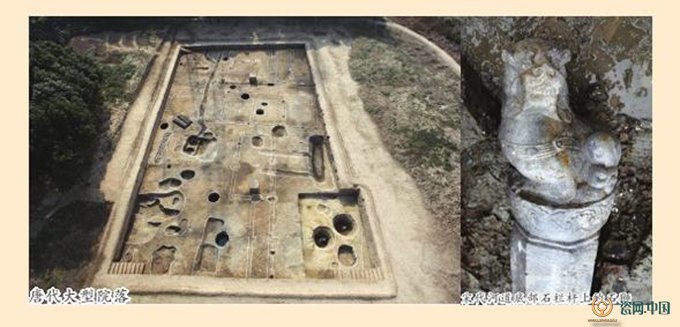

重慶合川釣魚城范家堰南宋衙署遺址

發(fā)掘單位:重慶市文化遺產(chǎn)研究院

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:袁東山

重慶合川釣魚城范家堰遺址是目前國內(nèi)罕見的經(jīng)過大規(guī)模考古發(fā)掘、保存完整的宋代衙署遺址。根據(jù)考古發(fā)現(xiàn),結(jié)合歷史文獻(xiàn),應(yīng)為1243年南宋四川制置使余玠納播州二冉之策修筑釣魚城時所徙合州州治。范家堰遺址是釣魚城的政治軍事中心,符合中國傳統(tǒng)衙署建筑規(guī)制的同時又具有鮮明的山地城池特色,豐富了中國宋元時期都城以外的城市考古資料,與既往發(fā)掘的水軍碼頭、南一字城、九口鍋、山頂環(huán)城等遺址共同構(gòu)成了釣魚城山、水、城合一的城防系統(tǒng),為我國宋代城址與衙署建筑、古代園林及宋蒙(元)戰(zhàn)爭史提供了珍貴的實(shí)物遺存。遺址出土的鐵雷是世界中古史火器與冷兵器并用時代開創(chuàng)階段的珍貴見證。

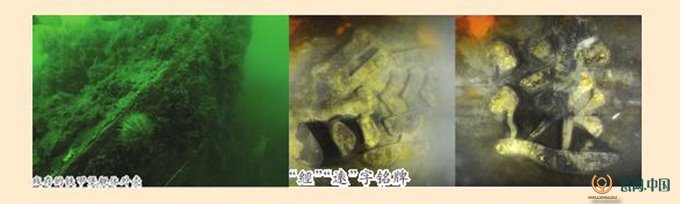

遼寧莊河海域甲午沉艦遺址(經(jīng)遠(yuǎn)艦)水下考古調(diào)查

調(diào)查單位:國家文物局水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、遼寧省文物考古研究院、大連市文物考古研究所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周春水、馮雷

“經(jīng)遠(yuǎn)艦”得以確認(rèn)是繼“致遠(yuǎn)艦”之后,我國水下考古工作獲得的又一重大成果,摸清了整個沉艦的殘存情況、埋藏狀態(tài)、遺物分布等諸多信息。首次發(fā)現(xiàn)北洋海軍艦銘牌,其材質(zhì)、工藝及安裝方法首次得以明確。“經(jīng)遠(yuǎn)艦”是德國設(shè)計制造裝甲巡洋艦的最早案例之一,甲午海戰(zhàn)又是木質(zhì)風(fēng)帆戰(zhàn)艦被蒸汽機(jī)裝甲戰(zhàn)艦取代以后的第一次大規(guī)模海戰(zhàn)和中日近代發(fā)展史上的分水嶺,它的發(fā)現(xiàn)為中國近代史、海軍發(fā)展史、世界海戰(zhàn)史、世界海軍艦艇史的研究提供了彌足珍貴的實(shí)物資料。同時,該項(xiàng)目提供了濁水海洋環(huán)境里開展工作的成功案例和多種技術(shù)綜合運(yùn)用的寶貴經(jīng)驗(yàn),為以后大型沉艦遺址的調(diào)查、研究與展示工作提供了借鑒。