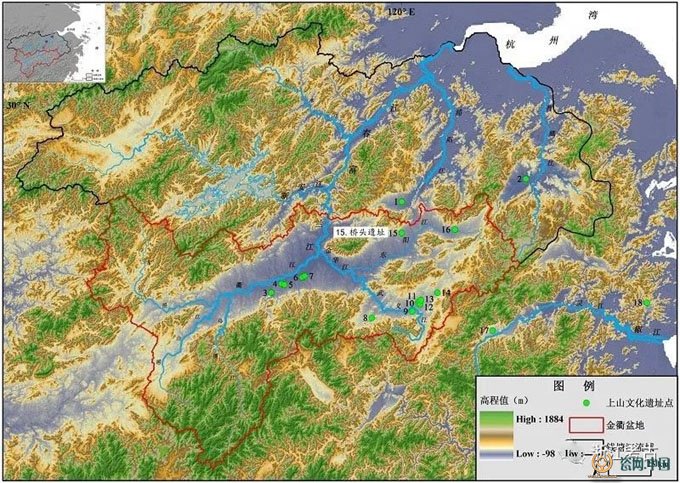

橋頭遺址在上山遺址群中的位置

義烏橋頭遺址考古發掘

橋頭遺址位于義烏市城西街道橋頭村,地處金衢盆地義烏江北岸。遺址發現于2012年。2014年,為配合03省道支線擴建及橋頭村新農村建設工程,經國家文物局批準,浙江省文物考古研究所對其進行發掘,發掘工作至今尚未結束。

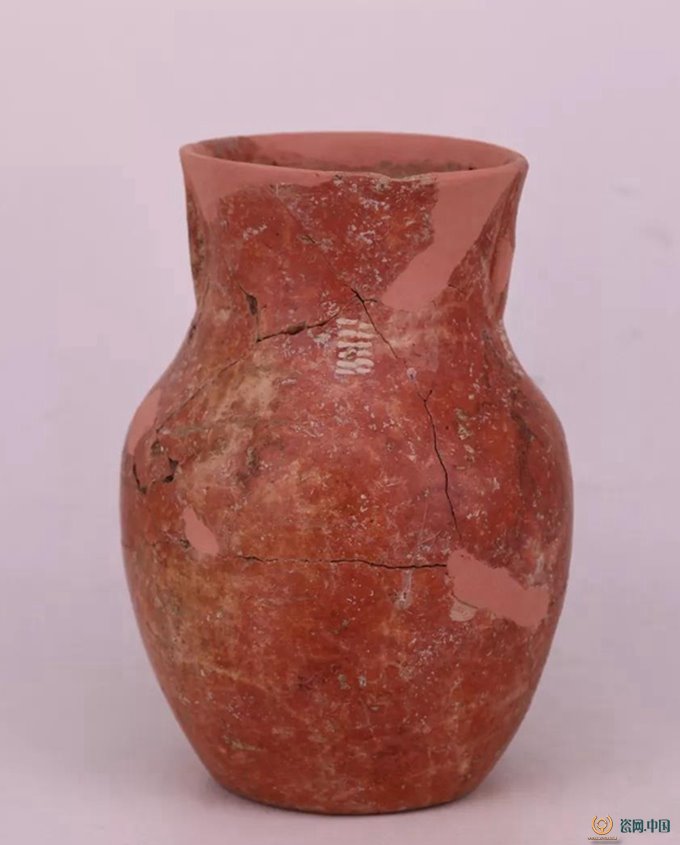

出土陶壺

橋頭遺址的發掘共布設探方28個,發掘面積約2400平方米。發掘已清理至第⑧層,其中第⑤-⑧層為上山文化層,代表了遺址的主體文化內涵。橋頭遺址為一處環壕聚落遺址,遺址的東、南、北三側為人工挖掘的環壕,西側被河流沖刷破壞,中部為略呈正方形的不完整臺地。中心臺地上山文化地層及遺跡中出土的遺物非常豐富,存在多處陶器成組置放的“器物堆”或“器物坑”。兩座上山文化中晚期墓葬M44、M45,墓主骨骼保存均較為完好,為浙江目前發現的年代最早的墓葬。

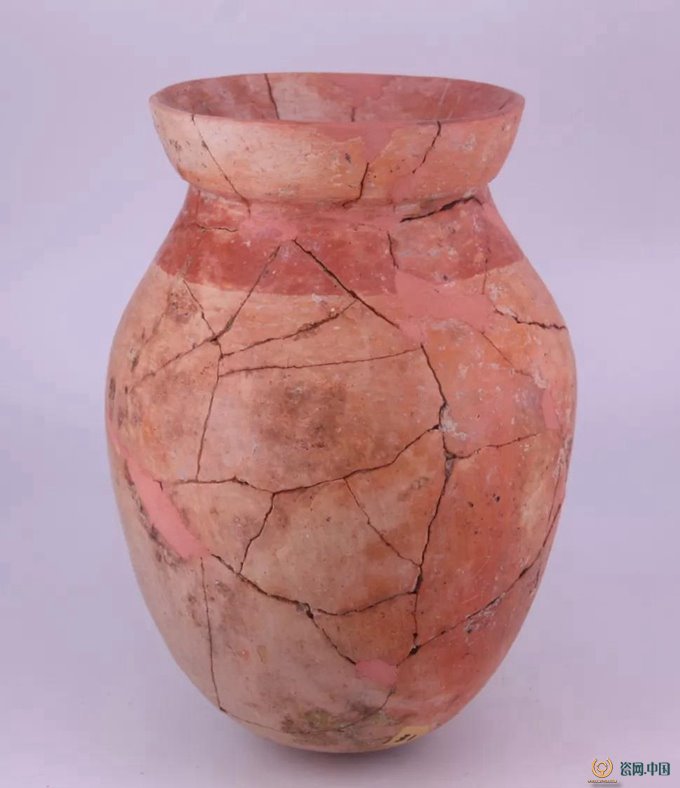

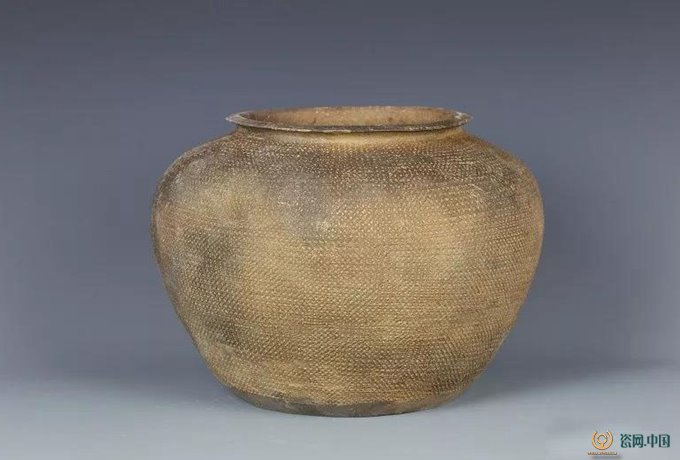

出土卵腹罐

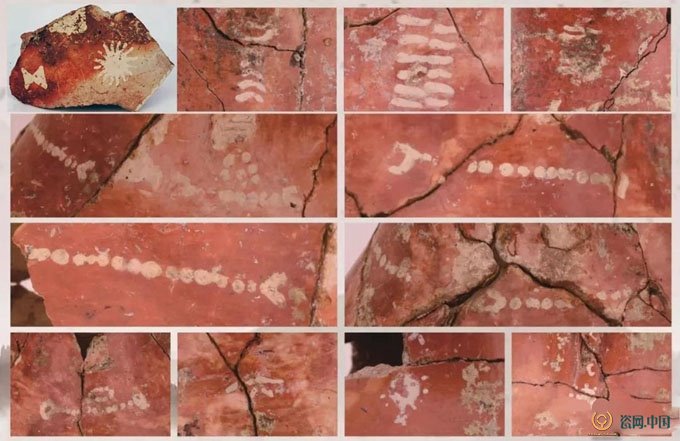

橋頭遺址出土遺物以陶器和石器為主。石器以磨制石器為主,打制石器少見。陶器類型包括大口盆、平底盤、卵腹罐、雙耳壺、圈足盤等,陶衣鮮亮。出現了一定數量的彩陶,分乳白彩和紅彩兩種,乳白彩紋中多見太陽紋、短線組合紋。

部分彩陶紋飾

我們對早期文化層中獲取的炭屑樣品進行了碳十四年代測定,校正年代為距今約9000年。(供稿:浙江省文物考古研究所)

何家遺址出土河姆渡文化晚期陶器

寧波奉化何家遺址考古發掘

遺址位于寧波市奉化區方橋街道何家村,分布面積約14800平方米。為配合地方工程建設,寧波市文物考古研究所先后于2017年和2019年聯合奉化區文物保護管理所、南京大學等分別開展了兩次發掘,總發掘面積1869平方米。遺址文化堆積年代由早至晚分別為河姆渡文化三期、四期,良渚文化時期、商周時期和唐宋時期,以史前時期遺存為主。遺跡現象發現有干欄式建筑、棧橋、墓葬、灰坑、灰溝、水井等。出土遺物主要見有釜、鼎、豆、罐、異形鬶、盆、盤、灶、支腳、石鉞、石錛、石犁、木槳、地梁、木柱、木板、木樁,等等。

何家遺址出土良渚文化遺物

何家遺址出土遺存時代特征較為明確,文化因素復雜,為認識寧紹地區史前文化面貌地域特征、細化文化分期和構建史前文化時空框架增加了新的材料;揭露出的干欄式建筑遺跡結構較為清楚,為研究河姆渡文化建筑演變提供了新的案例。(供稿:寧波市文物考古研究所)

II區F40和H230平面照

寧波奉化下王渡遺址Ⅱ期考古發掘

遺址位于寧波市奉化區方橋街道何家村,分布面積近三萬平方米。2017~2019年,為配合基本建設,寧波市文物考古研究所聯合奉化區文物保護管理所、吉林大學、中國人民大學、南京大學、武漢大學和復旦大學等分別開展了兩次發掘,總發掘面積4000平方米。遺址文化堆積年代由早至晚分別為河姆渡文化四期、良渚文化時期、商周時期和唐宋時期,以史前時期遺存為主。遺跡現象發現有房址、棧橋、墓葬、灰坑、灰溝、水井、灶等。出土遺物主要見有釜、鼎、豆、罐、盆、盤、支腳、石鉞、石錛、石犁、耘田器、木槳、木柱、墊板、直欞欄桿,等等。

II區河姆渡文化晚期棧橋

下王渡遺址出土遺物

下王渡遺址出土遺存時代明確,文化面貌較為清晰,不僅為構建寧紹平原新石器時代晚期文化譜系提供了大量基礎材料,還為探究河姆渡文化聚落演變過程和人群擴散遷徙路線提供了新的研究視角。(供稿:寧波市文物考古研究所)

嶼兒山遺址鳥瞰

溫州市藤橋鎮嶼兒山遺址考古發掘

嶼兒山遺址位于浙江省溫州市鹿城區藤橋鎮上寺西村北部,總面積約5000平方米,確認為新石器時代晚期好川文化的一處小型墓地和聚落遺址。發掘面積700平方米,主要發現可分為好川文化及漢六朝2個時期的遺存。

1.好川文化遺存

(1)墓地 分布于山頂中部及西南區域,共清理長方形土坑墓16座,出土各類隨葬品29件

(2)聚落 山頂中西部和北部區域,清理各類灰坑76個,多為小型柱坑,大致可分為4組建筑;中南部區域,揭露“木骨泥墻”類成片燒土廢棄堆積1處,面積約10平方米。

(3)出土遺物 分為陶、石、玉器3類。其中陶器分為夾砂灰黑陶和泥質灰陶,陶片極為散碎,可辨器類有高領罐、缽、豆、圈足盤、鼎和紡輪等;石器主要有鏃、錛、鉞、刀、斧及磨石等;玉器主要有錐形器、紡輪和鐲。

東漢磚室墓

2.漢六朝墓地

西北邊坡清理漢六朝時期磚室墓4座,出土環首刀、盤口壺、圈足壺、杯、碗、四系罐、滑石豬等各類隨葬品30件。

出土石鉞

出土玉器

嶼兒山遺址發掘是溫州市繼曹灣山遺址之后又一次重要的新石器時代考古工作,揭露的好川文化墓地、成組柱坑和成片燒土堆積,為溫州乃至浙南地區新石器時代考古學文化面貌、聚落形態和墓葬制度的研究提供了難得的考古資料,具有重要文化歷史價值。(供稿:溫州市文物保護考古所)

應家遺址發掘區航拍圖

寧波鎮海應家遺址2019年度考古發掘

應家遺址位于寧波市鎮海區九龍湖鎮應家村舊址上,地理坐標為北緯N30°01′47.53″,東經E121°33′1.87″,分布面積約12000平方米。該遺址地處小山岙環境中,距離現海岸線約10公里,北、西、南三面環山,東側面向濱海平原。2019年10月至今,為配合“世紀九龍”開發建設項目,在遺址5/6面積得以原址保護的基礎上,經國家文物局批準,寧波市文物考古研究所聯合鎮海區文物保護管理所、武漢大學、山東大學等科研單位,對其進行了2000平方米面積的搶救性考古發掘。

截止目前,發掘區平均下挖深度約50厘米,所見地層堆積可分為五層:其中第①層為明清時期堆積;第②層為唐宋時期堆積;第③、④、⑤層為商周時期堆積,是遺址的堆積主體。

1.明清時期

未發現遺跡。出土遺物主要有青花瓷、青瓷、白瓷,可辨器形有碗、盤、盞等。

2.唐宋時期

發現5個灰坑,平面形狀多為橢圓形。出土遺物以青瓷器為主,還有少量青白瓷、白瓷、醬釉瓷,可辨器形有碗、盤、盞、壺、碟、杯、缽、罐、盆、器蓋等,主要為越窯和龍泉窯的產品。

3.東周時期

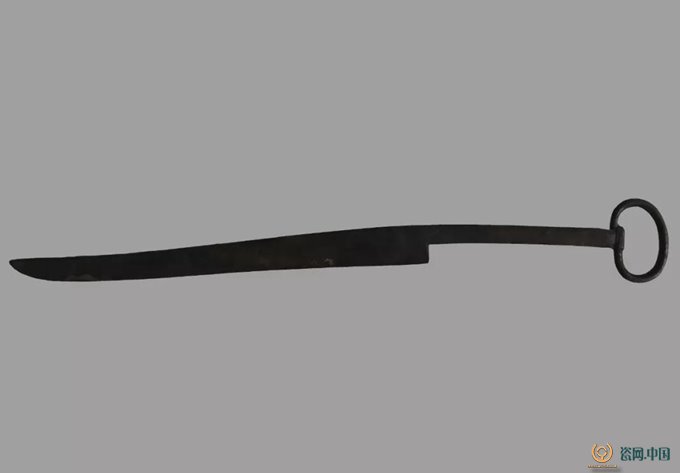

發現38個灰坑,1條灰溝,1處燒土堆和多處柱洞。灰坑平面形狀多為橢圓形,深度和規模不一。出土遺物以印紋硬陶和原始瓷器為主,還有較多夾砂和泥質陶,以及少量石器和銅器。印紋硬陶可辨器形有罐、壇、甕、碗、杯等;原始瓷器可辨器形有碗、杯、盅、盂、缽、器蓋、甬鐘等;夾砂陶則以鼎常見,泥質陶有灰、黑色兩種,可辨器形有罐、盆、杯、碗、壺、杯等;石器有斧、鑿、刀、鐮等;銅器有斧、刀、鐮等。綜合出土遺物來看,目前商周時期遺存時代主體為春秋晚期至戰國晚期。

青銅斧(2019ZJYT2011②:2)

青銅刀(2019ZJYT2011H47:1)

青銅鐮(2019ZJYT2211H2:2)

原始瓷甬鐘(2019ZJYT2412③:4 )

根據應家遺址所處的環境,我們推測其在商周時期應是一處濱海小聚落。值得一提的是,應家遺址商周文化層中出土的1件原始瓷甬鐘殘片,器形、釉色和紋飾皆與戰國時期越國貴族墓中出土的同類器物相同,揭示該聚落在當時具有一定等級。另外,結合該遺址周邊已經發現的近20處商周遺址來看,應家遺址所處的九龍湖鎮轄區在商周時期應是聚落密集區,從這一點來看,應家遺址的發掘對我們探索和研究寧波濱海地區商周時期的聚落布局、聚落結構、人海關系和生計模式等問題具有重要意義。(供稿:寧波市文物考古研究所)

墓園結構全景航拍圖

安吉龍山107號墓(八畝墩)考古發掘

安吉龍山107號古墓葬(俗稱八畝墩)位于浙江省安吉縣遞鋪街道古城村,是全國重點文物保護單位—龍山越國貴族墓群中規模最大、等級最高的一座完整墓園,西北距另一處國保單位安吉古城城址約850米。

整個墓園由中心主墓、外圍陪葬墓(小型土墩)和隍壕三部分組成,包括隍壕在內的墓園總面積達35000平方米。

八畝墩航拍全景(西—東)

中心主墓土墩聳立于小山之巔,為東西向長方形覆斗狀。主墓外圍現存30座排列整齊的小型土墩,分兩周兩兩對應分布。最外圍的隍壕圍繞墓園所在山體一周,為轉角方正的曲尺形。

陪葬墓D113M1平面(西—東)

陪葬墓出土印紋陶罐(D127M1:7)

發掘共清理一座中心主墓和31座陪葬墓,出土印紋陶、原始青瓷等隨葬器物500余件,另有大量以綠松石為主的玉石器需轉移至室內進行實驗室考古清理。根據墓葬形制、隨葬品面貌初步判斷,墓園范圍內墓葬均為春秋晚期的越墓,中心主墓為越國高等級貴族墓。

本次發掘是大遺址考古理念下的一項系統工程,發掘全程采用多種數字記錄手段,注意多學科橫向聯合,始終兼顧考古發掘與保護利用。首次發現并完整揭示了一處越國高等級貴族墓園,主墓為雙層覆斗狀“土石金字塔”結構,墓外有超長的器物坑,顯示出墓主人崇高的地位。

龍山107號墓綠松石飾件出土狀況

安吉八畝墩的發掘是繼紹興印山越王陵之后越文化考古的另一項重大成果,填補了越國貴族墓園制度研究等多項空白,對研究春秋晚期越國的政治和歷史文化變遷、越國的疆域等,都具有非常重要的意義。(供稿:浙江省文物考古研究所)