史前彩陶的研究角度有多種,既各有側重,又往往有所交叉。如果不做制作工藝上的分析,僅就圖像而言,可以歸納出一個從二維到三維再到四維的方法鏈。“二維”指的是平面圖案,作為研究資料的彩陶圖案常常以描摹所得的線圖形式出現。研究這些圖案一般有形式分析與圖像學兩種方法。形式分析側重直觀的圖像描述,而圖像學則深入到對圖像意義的闡釋。“三維”指的是彩陶器本身,所有彩陶圖案都是以陶器為載體的。圖案的裝飾部位、陶器的形態與文化屬性等,都是彩陶的研究范疇。“四維”則是指對彩陶器進行歷時性考察。通過明確研究對象在文化序列中的位置,以期推斷其發展演變的過程以及特殊時間段下特殊圖案的文化信息。

在這一方法鏈中,有兩大難點。一是圖像學。史前彩陶的圖像意義,在缺乏文字資料的情況下,以不同學說為背景對圖像進行的闡釋,得到的也是無法被實證的假說。二是彩陶器的時間定位。這里有一個前提,就是具體到每一件彩陶標本的測年數據是不可得的,只有考古學的方法才能確定彩陶器的相對年代位置。這里還有兩個層次。第一個層次是彩陶器的文化屬性,因為考古學文化本來就有時間意義。但這一層次對認識彩陶遠遠不夠。一種考古學文化往往有幾百年的跨度,經過漫長歲月的發展,文化面貌會發生一些變化,為了研究文化進程,考古學文化的基礎研究工作之一就是對文化進行分期,每一期文化的面貌相對穩定。因此,彩陶器的絕對年代盡管不可得,那還是可以經過考古學文化的分期,將彩陶器劃歸到相應的期別里。這是第二個層次。之所以稱之為難點,是因為目前的考古學文化分期體系并不足以支撐大多數彩陶器的期別歸屬。

針對這兩種難點,從考古學的角度研究彩陶,更應該重視通過三維與四維的研究視角向彩陶提供豐富的文化背景。這樣,從圖案的形式分析著手,加上彩陶載體第三維與第四維的屬性,可以從一定程度上彌補圖像學闡釋的不足。

一、仰韶彩陶的老話題

半坡與廟底溝文化的彩陶研究,從中國考古學誕生之初就已經開始,長久以來受到學界的關注。四維觀察視角下,半坡文化和廟底溝文化的彩陶研究,首先需要解決的是彩陶器的分期問題,或者,確切地說,是建立一個適用于體現彩陶演變規律的考古學文化分期方案。

(一)通過半坡文化分期解決半坡彩陶的發展規律

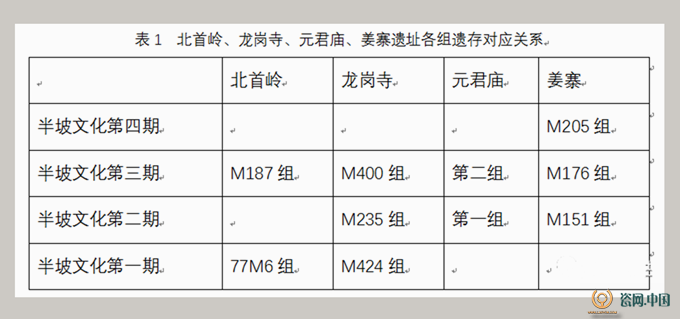

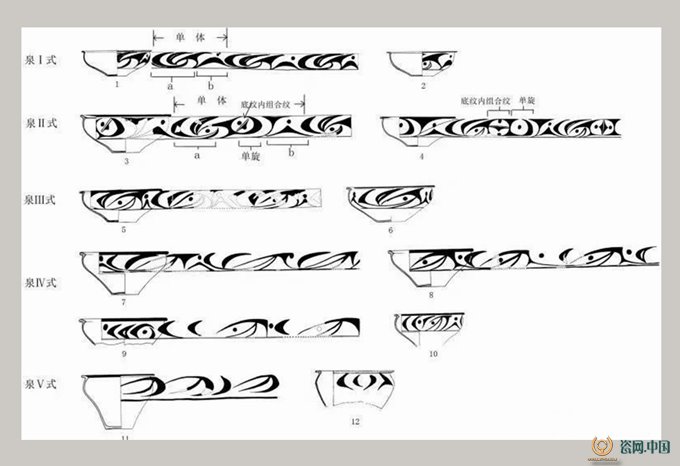

關于半坡文化的分期,學界早有多種成熟方案。然而,半坡文化最具分期標尺意義的,是很少施彩的杯形口雙耳小口尖底瓶。運用此類分期方案,彩陶圖案的演變情況并不直觀,具體標本的期別難以落實。因此,在重新審視了寶雞北首嶺、華縣元君廟、臨潼姜寨、南鄭龍崗寺這四處經典的半坡文化遺存后,對目前的種種分期做出一些調整,并形成了以下四期的半坡文化分期認識【1】。

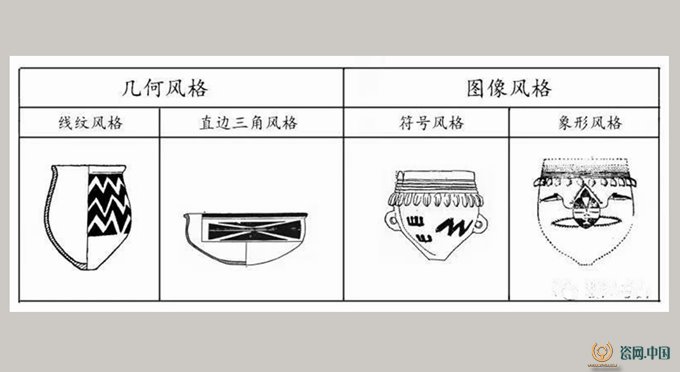

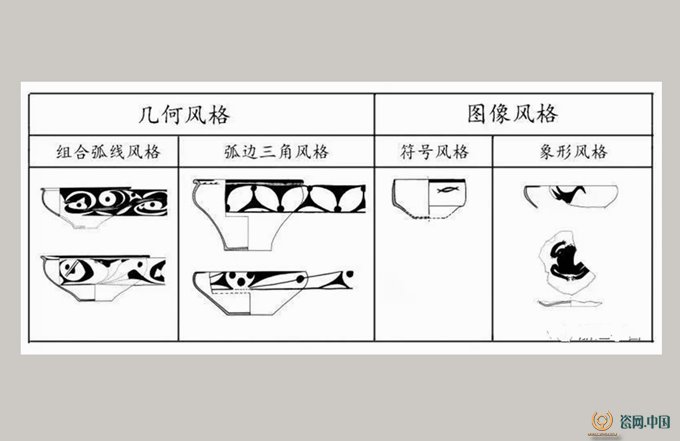

總得來說,半坡文化彩陶屬于黑彩系,以器表彩為主,兼有部分內彩。施彩器類廣泛,瓶、壺、缽、盆、盂、罐、缸等器物大類中,均有施彩者。包含主要的圖案風格有“幾何風格”和“圖像風格”。“幾何風格”包括以“線紋風格”和“直邊三角風格”為代表的“直線造型風格”;“圖像風格”包括“符號風格”和“象形風格”。

圖1半坡文化彩陶圖案風格分類

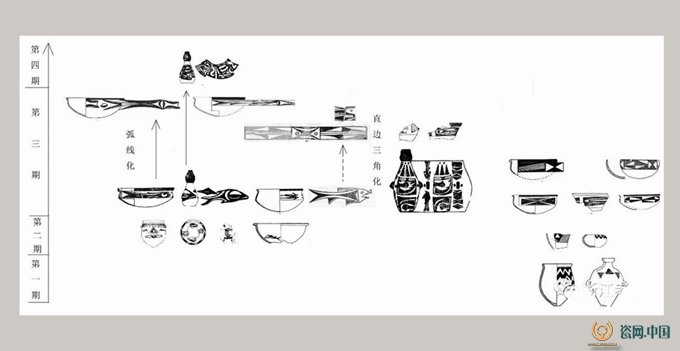

半坡文化第一期時,彩陶圖案簡單。多見曲折線條與一些符號風格的圖案。第二期開始,半坡彩陶進入了一種自由發展的階段,具體表現是象形風格的圖案極為豐富。那些兒童畫一般天真的小魚、小鹿、小青蛙,加上圓腦袋的人面紋,使得這一時期的彩陶呈現出原始的浪漫和自由。進入第三期,半坡文化彩陶出現了明顯的風格分野。一部分是“直線造型風格”,同時又突然出現了一批“曲線造型風格”的圖案。這一時期,幾何風格的圖案大范圍地呈現出規范化、程式化的特征,且第二期時最具代表性的魚紋圖案,此時也呈現出幾何化進程,并分別朝著直線化與弧線化兩個方向發展。第四期的半坡文化彩陶主要體現在史家類型墓地出土的葫蘆瓶上,并以“曲線造型風格”為主。從象形魚紋的進化方向來看,從幾何化進程轉向抽象化。這與主流學界那種認為半坡魚紋會轉變為直邊三角紋的觀點不同,從半坡文化第三、四期的彩陶發展情況看,魚紋的發展始終都能令人辨識出魚的具象,而直邊三角圖案與魚紋長期共存,并沒有證據表明直邊三角是魚紋進化的終點。

圖2半坡文化一至四期彩陶的演進序列

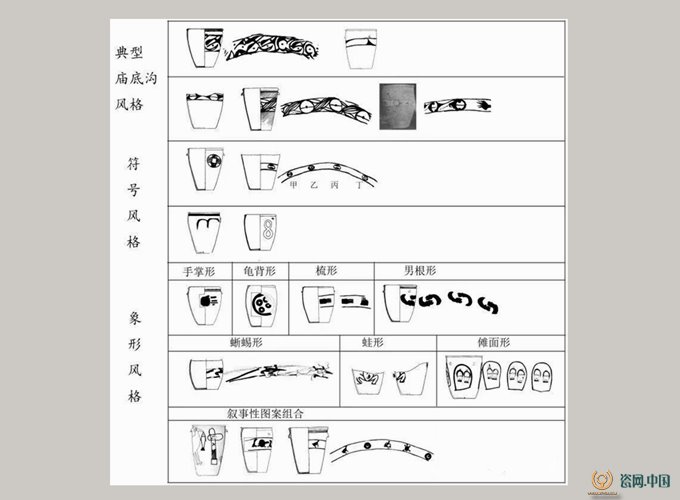

(二)廟底溝文化彩陶的發展規律與幾類圖案的分析

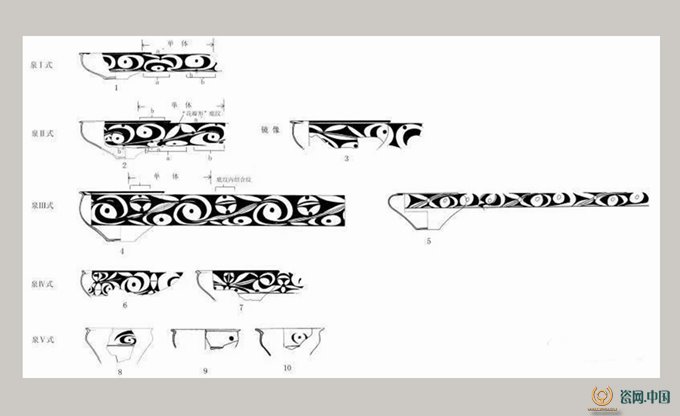

與半坡的情況不同,研究廟底溝文化的彩陶,最大的便利是施彩器類本身就有明顯的歷時性器形演變。而陜西華縣泉護村遺址廟底溝文化的分期,就代表了典型廟底溝文化分布區域內廟底溝文化的演進過程,同時也反映出彩陶的演變過程,如圖3所示。

圖3泉護村遺址廟底溝文化第一至三期彩陶的演進序列

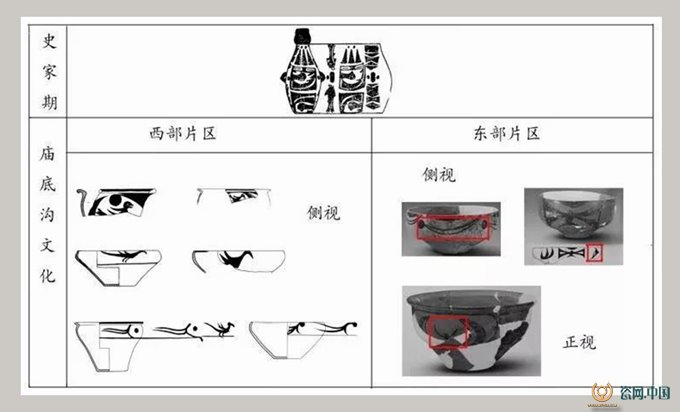

對比半坡彩陶的總體情況,廟底溝文化彩陶亦屬于黑彩系,基本為表彩。施彩器類多為缽、盆、罐等。包含主要的圖案風格同樣有“幾何風格”和“圖像風格”。“幾何風格”以“弧線造型風格”為主,同時也存在部分“直線造型的風格”,而“弧線造型風格”中,則以“組合弧線風格”、“弧邊三角風格”為主;“圖像風格”包括“符號風格”和“象形風格”。

圖4廟底溝文化彩陶圖案風格分類

盡管廟底溝文化彩陶種類繁復,但最具年代標尺意義的還要數這甲乙兩類“組合弧線風格”【2】的彩陶盆。如圖5圖6所示,演變趨勢為,隨著器形的增高與曲腹程度的加大,圖案逐漸復雜又驟然簡化。

圖5甲類“組合弧線風格”圖案的演變序列

圖6乙類“組合弧線風格”圖案的演變序列

然而,比起演變規律的明朗直觀,理解廟底溝文化彩陶的要點更在于對圖案性質的把握。現舉幾例說明。比如,甲乙兩類“組合弧線風格”圖案是一種程式化程度極高的圖案。雖然也是兩個或以上單體的二方連續,但并不同于一般幾何形狀的連續紋樣設計。其單體的構成遵循特定的設計理念,但又并非規則的圖形疊加。由此推知,這兩種紋樣的設計是包含特定意義的。在它的傳播過程中,不斷地被更廣范圍的人群所習得,除了傳播圖案外,同時也傳播著它的意義。這就造成了無論在何地出土,這兩類圖案即使受到了大限度的簡化,依然有它獨特的構圖形式可以被辨識。盡管我們還不能了解到具體的象征意義,但卻可以認定甲乙兩類圖案背后的同一性,代表著人們某種共同的心理。

相應地,“弧邊三角風格”指的是另一類圖案,如圖7。這些圖案也是廟底溝彩陶圖案中的經典。此類圖案本身沒有前兩者那么清晰的演變規律,這可能與圖案性質有關。其裝飾性強于意義,圖案更規整,以二方或四方連續的形式出現,以弧邊三角為主要元素,依靠弧邊三角間的留白,形成正面的花朵形態。此類紋樣古今中外都十分常見,其流行并不一定依賴傳播與傳承。

圖7 廟底溝“弧邊三角風格”圖案舉例

這樣的認識有助于我們分辨廟底溝文化的傳播及影響能力。甲乙兩類圖案出現的情況,除了標志著廟底溝文化的直接控制之外,還有以下可能:第一,有廟底溝文化的直接輸出,圖案及其載體都屬于廟底溝文化;第二,存在一種傳習關系,其載體、或者圖案與載體,都不是典型的廟底溝文化。而單純的“弧邊三角風格”圖案,則更容易出現在超出了廟底溝文化范疇的區域中,此類圖案的影響力度有可能廣于前者,但其所傳達的文化厚度則不可與前者相提并論。

二、尋找“早期廟底溝”

通過對半坡、廟底溝彩陶典型風格的梳理后,以廟底溝彩陶為參照,半坡文化第三、四期彩陶中突然出現的“曲線造型風格”,顯然即為廟底溝文化的風格。

從廟底溝文化第一至三期彩陶的發展來看,廟底溝彩陶有三個重要特點:第一,是執著于對弧線的運用;第二,是從第一期開始圖案就非常成熟,作為后面兩期圖案發展的藍本,此時的圖案,尤其是“組合弧線風格”的圖案,已有了完整的架構;第三,“組合弧線風格”圖案的程式化程度極高,說明此時的廟底溝文化范疇內存在某種同一性。由此推知,第一期的廟底溝文化應該不是它最初的模樣,形成如此復雜的彩陶圖案一定有個過程。

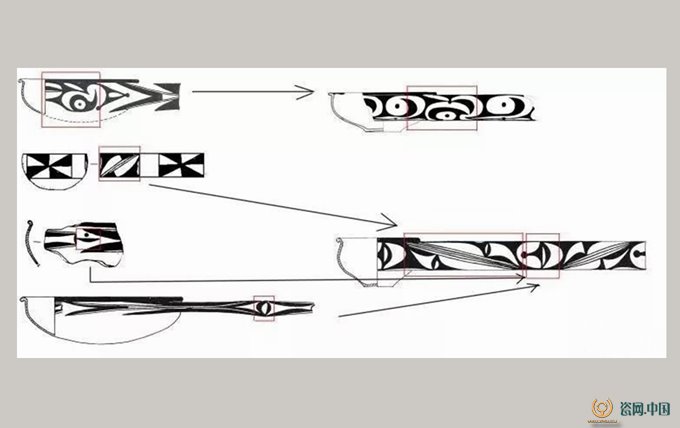

經過這樣的雙向分析,半坡第三、四期的“廟底溝風格”彩陶,應作為尋找早期廟底溝的突破口。這一時期,半坡與廟底溝兩種風格彩陶共存的情況有如下幾種。第一,單件器物上的共存。圖8左側三件飾有弧線化魚紋的陶盆和一件飾有幾何圖案的陶缽,其整體圖案中,均有獨立小單元的植入。這些小單元的結構在圖8右側廟底溝彩陶的構圖中,都在特定的布局中占有特定的位置,這就表示著其中特定的意義。因此,這些小單元,是截取自廟底溝彩陶圖案完整形態的可能較大。

圖8 單件器物上的共存情況以及廟底溝風格小單元的來源比對

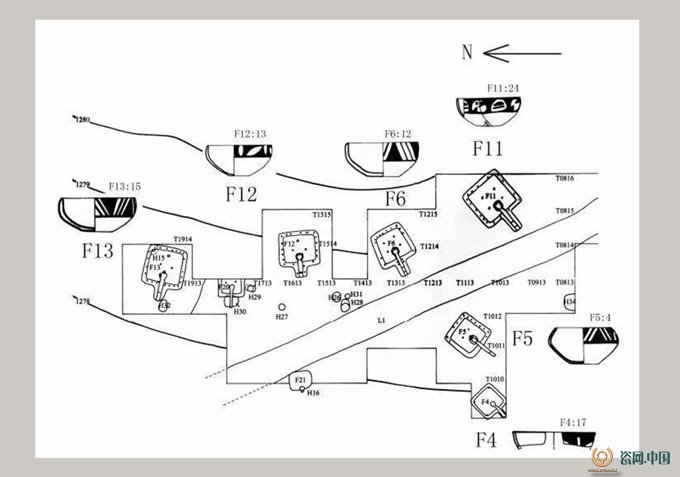

第二,單個遺跡內的共存,如甘肅秦安大地灣遺址F1、H379等。第三,遺址內共存且單個遺跡內不共存。可辨識出此類情況的材料較為罕見,說明這畢竟不是一種普遍存在的情況。內蒙古涼城王墓山坡下遺址中,有局部遺跡出現了這種情況。在遺址中部路L1東西兩側較集中分布的房址中,F11、F6、F12、F13、F4、F5六座房址的分布最為緊密,排列較有規律。如果以兩兩鄰近為一組,則F11·F6組、F12·F13組、F5、F4組中,分別各有一座房址出土半坡風格彩陶缽,另一座房址出土廟底溝風格彩陶缽。具體分布如圖9所示。一般來說,房址內出土的器物可能有兩種性質:第一,房屋廢棄后當作垃圾坑使用的情況下,房屋內多器物殘片;第二,房屋自然廢棄,其中很可能遺留有房屋居住者的日常生活用品。王墓山坡下遺址的情況,顯然屬于后者。在這種情況下,房屋內出土器物,具有與墓葬內隨葬品程度相似的特定人群指向性。那么,L1東西兩側的六座房址,極有可能是不同人群的兩兩相鄰。

圖9王墓山坡下L1兩側不同風格彩陶的分布情況

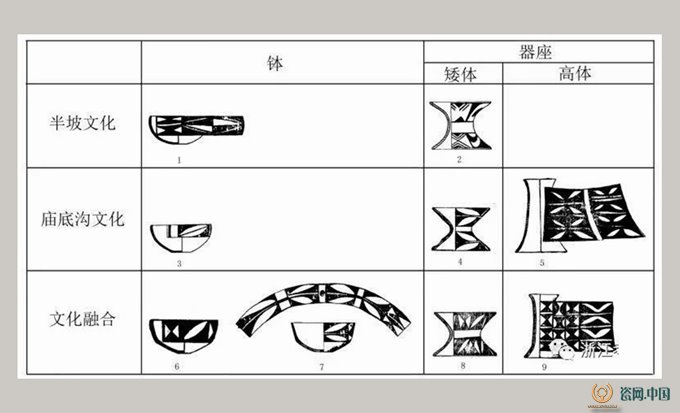

第四,系列化的共存。在淅川下王崗遺址仰韶二期墓地內共存的情況,以遺址內共存為主,兼有墓內共存和單件器物上的共存。墓地隨葬的彩陶器類以缽、器座為主,值得注意的是,因裝飾圖案的不同,可區分為半坡風格、廟底溝風格以及融合風格三個系列,如圖10。每種風格都有屬于自己的那套隨葬器物。

圖10 王崗墓地三種風格系列的彩陶對比

這種情況反應出的人物關系可能相對復雜。有堅持使用半坡文化的人,也有堅持使用廟底溝文化的人,同時還有一部分人能夠兼收并蓄。這些人生前大約活在同一個聚落中,具體的相互關系難以言明。

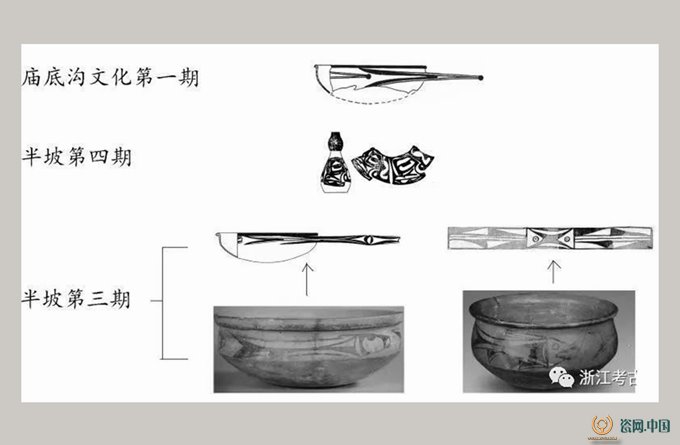

認識到共存的前提下,再看原本我們習以為常的圖案,就會產生不一樣的解釋。作為半坡文化彩陶代表的“魚紋”,按照上文的分期,于半坡第三期時出現了兩個不同風格的發展方向。一是“直線造型風格”的直線化,發展出小細眼魚紋,另一是“弧線造型風格”的弧線化,發展出大圓眼魚紋。既然弧線造型是廟底溝的風格,那經過弧線化的魚紋,應看作是在廟底溝風格對半坡彩陶進行的干預下產生的。這也可以算是另一種形式的“共存”。到了半坡第四期,弧線化的進程有明顯的演變序列,如圖11葫蘆瓶上的抽象魚紋,就是這一進程的結果。此外,許多遺址進入典型的廟底溝文化第一期時,還仍使用著如圖11中的這類魚紋盆,從器形到紋飾,都是半坡弧線化魚紋盆發展的余續,這種看不出具體魚身的圖案,也是抽象化的一個方向。

圖11魚紋圖案顯示出廟底溝風格對半坡風格的干預

其實,我們可以大膽假設半坡文化在典型廟底溝文化第一期時,尚沒有完全消亡。并且,直到廟底溝文化較晚階段,個別彩陶器上的圖案也還頗有半坡魚身的韻味,如圖12。一般來說,我們看作這是舊有傳統的遺留,就可以一筆帶過這個問題。但這畢竟反映了人的活動,說明在廟底溝文化中,有一部分人的半坡血統始終沒有斷絕。

圖12廟底溝文化中含有半坡風格的彩陶

三、史家遺存的問題

學界對于半坡第三、四期這批既有半坡又有廟底溝風格的遺存,所做定義即為“史家類型”或“史家遺存”。其分布范圍目前也是半坡文化的最大分布范圍,具體遺址包括半坡、元君廟、龍崗寺、北首嶺、姜寨、泄湖、呂家崖、吳家營、大地灣、原子頭、王家陰洼、 宮家川、東莊村、下王崗等。“史家遺存”得名于陜西渭南史家遺址,1976年的發掘發現了42座多人二次合葬墓。墓內埋葬個體少則4具,多則51具,以20具左右較多。墓葬內的隨葬品為集體隨葬,置于墓坑內一側或一角。以葫蘆瓶為水器隨葬、隨葬器物的明器化,是史家墓地最大的特點。 起初,學界對史家遺存的認識是在半坡文化大框架下的,認為是半坡的一個支系,后來升級為獨立的文化,往往被稱為“史家類型”【3】。最近,有學者提出“史家類遺存”【4】的命名,將它看做半坡文化向廟底溝文化轉變的中間環節。這種認識的轉變,恰恰是因為認識到史家類遺存中,確實存在不同的文化因素,即半坡文化因素和廟底溝文化因素。事實上,考古學文化發生交叉的情況很多,我們基于研究的需要,把它們區別為不同的文化,其實,背后都是對應著使用這一個文化的人群。人群不會突然放棄一種文化而使用另一種文化。因而,舊傳統沒有消失,新傳統已經出現的情況普遍存在。 這就成為了誕生“過渡遺存”的土壤,而忽略了從不同文化人群共存的角度來看待這種現象。

為了避免文化概念的交叉,采用時間概念,或許對了解這種現象有所幫助。因此,半坡文化第三、四期就可以用“史家期”這個概念來代替。在史家期中,半坡文化與早期廟底溝文化共存。

四、重讀《鸛魚石斧圖》

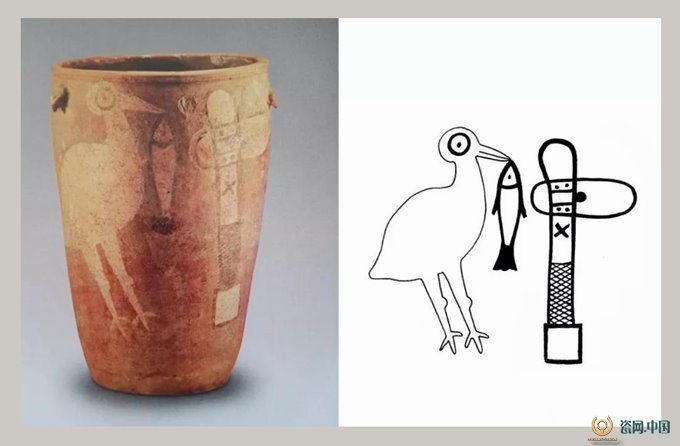

關于從彩陶角度對半坡與廟底溝文化關系進行的討論,不可避免地會令人聯想起一件繪有《鸛魚石斧圖》的彩陶缸。此器通高47厘米,口徑32.7厘米,底部正中穿一圓孔。于1978年,出土于河南臨汝閻村。器身一側繪有大幅圖案,屬于“象形風格”,更確切地說,這是一種敘事性的圖畫。由兩個單元組合成一個完整的意象。一個單元描繪了水鳥銜魚的形象,旁邊一個單元則是一柄石斧。

水鳥銜魚生動地表現出這一自然景象,而石斧在早期人類創造的精神文化中,常常寓意著軍事統帥、戰斗獲勝等。

圖13 《鸛魚石斧圖》彩陶缸及其線圖

敘事性的圖畫是做圖像學闡釋的極佳素材,而圖像學闡釋的依據,是闡釋者的知識結構。對于這幅圖畫,嚴文明先生曾從“圖騰說”的角度給出一種解讀【5】:“依我們看,這兩種動物應該都是氏族的圖騰,白鸛是死者本人所屬氏族的圖騰… …鰱魚則是敵對聯盟中支配氏族的圖騰。這位酋長生前必定是英武善戰的,他曾高舉那作為權力標志的大石斧,率領白鸛氏族和本聯盟的人民,同鰱魚氏族進行殊死戰斗,取得了決定性的勝利。”此后,趙春青先生又撰文指出【6】“數十年來研究工作表明,仰韶文化晚期,魚紋主要流行于半坡類型,以關中地區最為常見。鳥紋主要流行于廟底溝類型,以豫西地區最為常見。因此,這幾幅不同尋常的魚鳥彩陶實際上還隱含著仰韶文化當中以魚為圖騰和以鳥為圖騰的兩支社會集團之間的多變關系。”。盡管沒有直白地將“鸛魚石斧”解釋為廟底溝氏族戰勝了半坡氏族,但其文中鳥和魚的指向是很明確的。

按照本文提出的四維視角,對于《鸛魚石斧圖》這一二維平面圖案的闡釋,就只能停留在鳥銜魚和石斧兩個單元結構的識別上。其中,魚的形象為簡筆畫的魚紋,雖然是半坡早期的風格,但程式化程度不高,沒有很強的文化指向性。鳥的形象很難與典型廟底溝文化的鳥紋做比對。進入典型廟底溝文化的鳥紋,在不同片區有不同的體現(如圖14)。

圖14 廟底溝文化鳥紋情況歸納

其中,以華縣泉護村遺址為代表的西部片區,鳥紋主要表現為側視飛鳥,從第一期至第三期,有明顯的抽象化演變規律。而以陜縣廟底溝遺址為代表的東部片區,只見一些抽象程度很高的所謂“側視鳥”與“正視鳥”,沒有從具象圖案發展而來的規律可循。僅從相似性上看,這個白鸛的頭部還更像史家期幾件彩陶瓶上的鳥頭。倘若廟底溝文化以鳥為圖騰,圖騰物的形象應具有大范圍內的統一性,才能喚起一定范圍內人們的文化認同。由此觀之,鳥之于廟底溝文化的圖騰意義,尚且不如甲乙兩類“組合弧線風格”的圖案,因此,廟底溝文化以鳥為圖騰的這一假說,很可能不成立。然而,假如確有鳥圖騰一說,那很有可能只涵蓋西部片區,東部片區的情況有所不同。因此,《鸛魚石斧圖》中,魚和鳥的形象要分別做半坡與廟底溝的圖騰物來解釋的話,就形式分析來看,比較牽強。那么,其所表現的深層含義如何理解,則需借助三維、四維信息的提供,但事實上是,即使借助了三維、四維信息,圖像的意義是難以求證的。

首先,作為陶缸本身,此類陶缸最先出土于伊川土門遺址,因此也被稱作“伊川缸”,以環嵩山地區最為常見。此類陶缸不是一般的日常用器,而是作為甕棺葬的葬具使用的。甕棺葬往往屬于二次葬,而巧合的是,使用“伊川缸”的甕棺葬大多屬于二次合葬。比如汝州洪山廟M1的甕棺合葬墓,除了被破壞的部分,仍有136具甕棺合葬。這種大量人員的合葬,與處于史家期的史家、橫鎮、姜寨、下王崗等多處墓地相似。

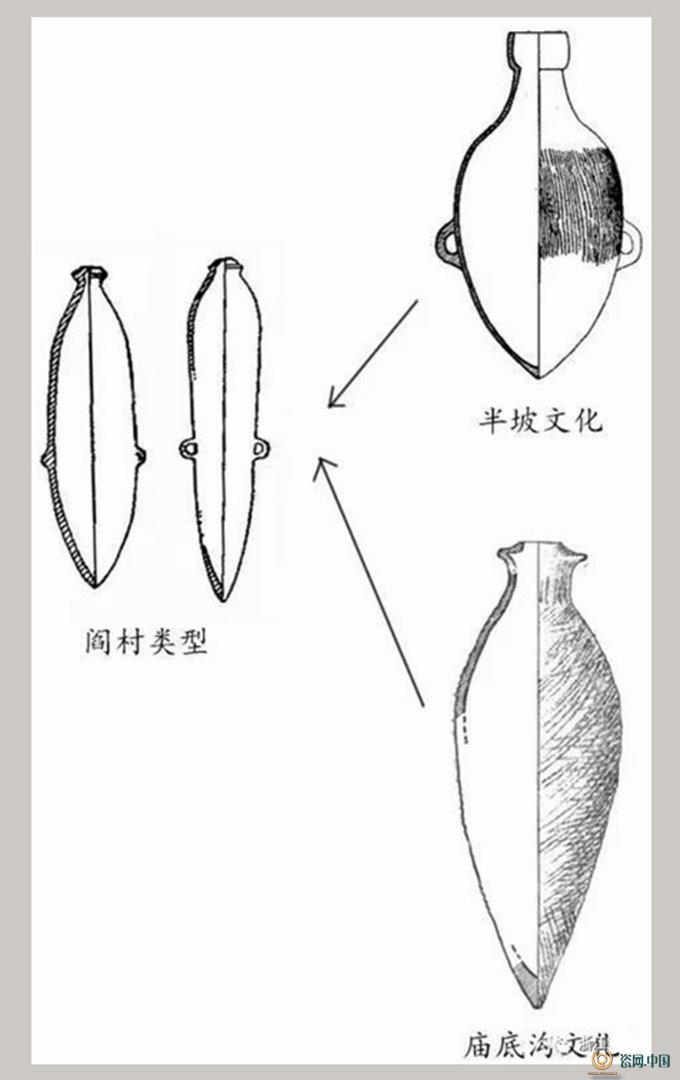

其次,關于其相對年代,首先應確定其屬于廟底溝文化的范疇。此類陶缸所屬遺存,曾被稱作“閻村類型”,這一類型與典型廟底溝文化的面貌有明顯的差別。然而,“閻村類型”中使用了一套重唇口卻帶雙耳的尖底瓶,卻是兼具半坡與廟底溝兩種特征。

圖15 “閻村類型”的尖底瓶與半坡、廟底溝文化尖底瓶的對比

圖16 “伊川缸”的彩陶風格

再看這類“伊川缸”的彩陶風格。其中,敘事性圖畫特別多、種類豐富、沒有特定的體系。“具象風格”濃厚,有一種半坡早期彩陶“畫派”自由與多元的特點,但意象的表現更趨成熟。同時,也存在廟底溝文化典型的“組合弧線風格”和“弧邊三角風格”彩陶,盡管表現得比較粗糙。

綜合以上三點考慮,“伊川缸”的文化背景,更趨向于半坡與廟底溝的融合。比起西部片區典型廟底溝文化更趨統一的面貌,以“伊川缸”為代表的東部片區,反而有更多半坡傳統的遺留,或者說,是經過了史家期糅合后的那種文化面貌,暫時可以稱為“東部廟底溝”,甚至包括鄭洛之間,也是以重唇口雙耳尖底瓶為代表的那部分廟底溝文化。在這種文化背景下,恐怕紀念一場半坡氏族的“敗仗”就有些不合時宜了。因此,《鸛魚石斧圖》的魚和鳥,未必就有影射半坡文化和廟底溝文化的意義。它們可以是自然場景的速寫,可以是這類遺存人民內部矛盾的寫照,甚至也可以是等價交換的一種記錄。若是想要追根究底地了解圖像背后具體是哪一種意義,恐怕也超出了考古學的任務。

五、藝術變革后的“華夏一統”

至此,半坡與廟底溝文化兩種不同風格彩陶藝術的關系,用“若即若離、相生相克”來形容,恰當不過了。通過“史家期”的提法,研究思路可以擺脫那種“誰發展出誰”的單線進化觀點,從而發現更生動的文化互動關系。

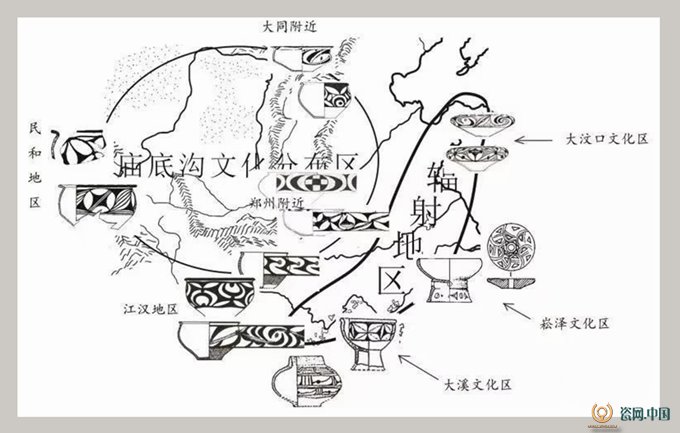

“史家期”后,整個黃河中上游的彩陶重心完全落在了廟底溝文化上,為其彩陶所覆蓋的區域,很有可能就是最初的“華夏”。當然,彩陶藝術風貌的統一只是當時文化趨同的一個方面。其表現出的,是審美趣味的統一和精神領域所受的同 一種規范。而這種規范,則意味著“古禮”的誕生。

在廟底溝文化的分布區域內,邊緣地帶的彩陶面貌頗具個性,部分圖案盡管在形式上與廟底溝風格十分接近,但顯然已是當地的土著產品。如下圖所示,鄭州附近的大量曲腹盆、缽,將“組合弧線風格”與“弧邊三角風格”圖案相結合,創造出新的圖案形式。棗陽雕龍碑遺址中,同時存在著典型廟底溝風格的彩陶和一批經過了再創造的圖案,這些圖案同樣也圍繞著“組合弧線風格”與“弧邊三角風格”。在廟底溝文化的分布區域外,東部的大汶口文化、東南部的崧澤文化、南部的大溪文化,都是一些較為強勢的土著文化。在土著文化的“抵擋下”,仍有不少廟底溝彩陶進入這些地區,并在當地產生了模仿的效應。其中,大汶口文化對廟底溝彩陶的模仿,可能間接地取材于鄭洛地區,不僅對“弧邊三角風格”的裝飾效果有了很好的吸收,也對標識著文化認同的“組合弧線風格”有精準的模仿。看來,在當時,來自華夏的古禮,對東方部族是有一定的規范性的。而在長江中游,則罕見“組合弧線風格”,倒是“弧邊三角風格”的裝飾效果更受歡迎。抵制力最強的,是來自于東南方向的崧澤文化。崧澤文化盛行刻紋裝飾傳統,其中,一種“圓點與弧邊三角”組成的刻紋圖案,與廟底溝的藝術風格最為接近。然而,這屬于純粹的“弧邊三角風格”,并沒有很強的文化指向性,正如前文所說,其流行并不一定依賴傳播與傳承。

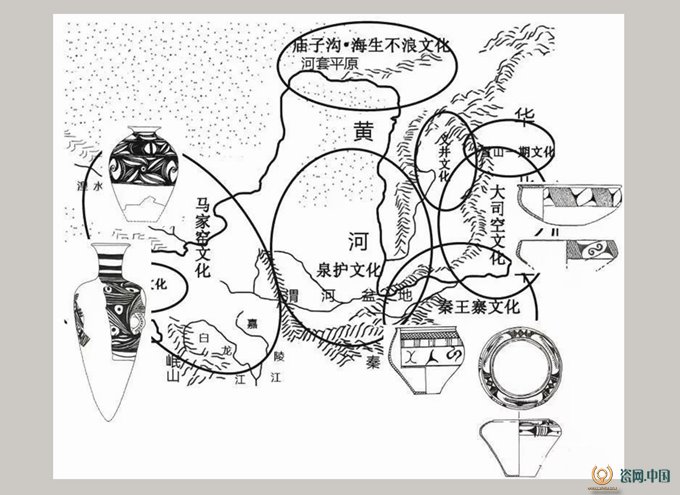

圖17 廟底溝文化彩陶風格的傳播與影響情況示意圖

然而,廟底溝文化解體后,作為其核心地帶的關中地區,彩陶反而瀕臨絕跡。倒是東部的秦王寨文化、東北部的大司空文化以及西部的馬家窯文化,仍然傳續著“弧邊三角風格”這一彩陶藝術的傳統,并基于地理上的隔離,呈現百花齊放的格局,如圖18。這無疑是對廟底溝文化的繼承。但是,標識著廟底溝文化內文化認同心理的“組合弧線風格”已然消失無蹤,這表示了一個偉大時代的消亡。

圖18 廟底溝文化解體后“弧邊三角風格”的后續發展情況示意圖

當然,彩陶只是仰韶時代的文化現象之一,憑這一個方面,自然不能夠包攬對整個時代的理解,但也未必一定落入以管窺豹、盲人摸象的狹隘境地。因為彩陶圖案太特殊了,在考古學解讀考古遺存這部無字天書的時候,無異于一把鑰匙。圖案背后一定有豐富的隱喻,何不試試?

后記:由于應邀參加陜西歷史博物館的“歷博講壇”,需要準備一個以彩陶為主題的講座,我重新審視了博士論文《仰韶時代彩陶的考古學研究》,發現了自己此前對一些考古資料的忽視,造成了一些認識上的失誤,主要是關于“史家類型”的討論。借此機會勘誤,重新撰文糾正自己以往的觀點。關于廟底溝文化彩陶“組合弧線風格”圖案,在張朋川先生《中國彩陶圖譜》與王仁湘先生《史前中國的藝術浪潮》中都有詳細的論述。本文所做的圖案分析,是以《仰韶時代彩陶的考古學研究》中建立的彩陶圖案描述體系為前提,又做了一些展開,而與此前學者的考察角度有較大的區別。