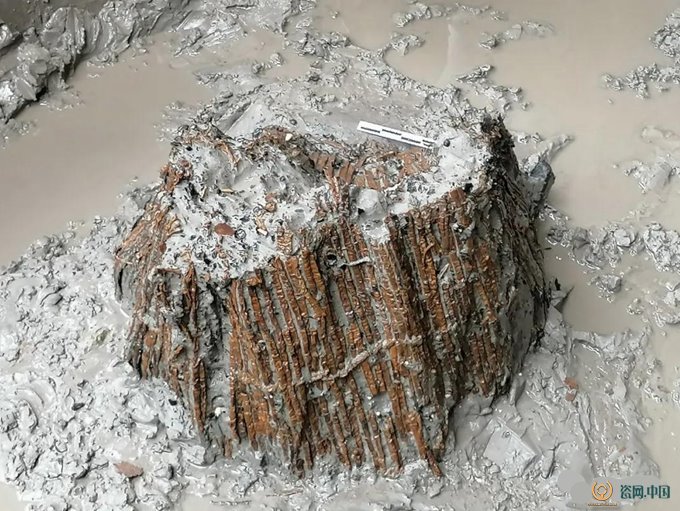

余姚井頭山遺址考古發掘

井頭山遺址位于余姚市三七市鎮,臨近河姆渡、田螺山遺址,2013年發現,總面積約20000平方米。2019年9月~2020年8月,浙江省文物考古研究所等單位對該遺址進行發掘,揭露面積750平方米。發掘之前建設了圍護發掘區的鋼結構基坑。

井頭山遺址環境(南向北攝)

發掘場景

文化堆積總體順著地下小山崗的坡勢由西向東傾斜,堆積最厚處2米多,分為12小層(編號為第9~20層)。

發現露天燒火坑、食物儲藏坑、生活器具加工制作區等聚落遺跡,出土遺物按性質分為兩大類:

一、人工利用后廢棄的動植物、礦物遺存,動物遺存中最多的是海生貝殼,種類有蚶、牡蠣、海螺、蛤、蟶等5大類,其次是各類漁獵動物骨骸,屬鹿、豬、狗、水牛、海魚等;植物遺存中最多的是廢木材、橡子殼和儲藏坑中的麻櫟果、橡子,以及少量炭化米等。另有很多膠結著牡蠣殼的小塊礁石。

二、陶、石、骨、貝、木、編織物等器物400多件。陶器,器形有卷折沿敞口釜(飾繩紋、方格紋)、支腳、平底盆、圈足盤、紅衣陶深腹罐、杯、碗、壺、拍等。石器較少,有斧、錛、錘、鑿、石球、墊餅、磨石等。骨器較多,有鏃、錐、鑿、魚鰾、笄、哨、鹿角錐、針等。貝器,共出土數十件。木器,共上百件,有槳、矛、柄、杵、雙尖頭棍、碗、帶銷釘木器等。編織物,出土10多件,有筐、簍、籃、席、扇、魚罩等生活用器,以及漁網殘塊。

以貝殼為主要包含物的文化堆積(北向南攝)

填埋廢木料的灰坑

發掘成果表明:

一、井頭山遺址是浙江省和長三角地區首個貝丘遺址,也是中國沿海埋藏最深、年代最早的海岸貝丘遺址(距今7800~8300年),表明余姚、寧波乃至浙江沿海地區是中國海洋文化的重要源頭區域;

二、出土遺存和所處地理環境表明河姆渡文化直接來源于寧波沿海地區,把余姚和寧波的人文歷史軸線在河姆渡文化基礎上向前延伸1000多年;

三、是研究和重建8000多年前中國東南沿海地區社會生產、生活狀態與自然環境相互關系;以及西太平洋地區南島語族發源、全新世早中期海平面上升過程等重大學術問題的寶貴案例,堪稱中國新石器時代考古,特別是海洋文化考古、全新世海洋環境變遷研究的一個重大突破。(供稿:浙江省文物考古研究所)

出土木器

木槳出土情形

用蘆葦編織的漁罩

出土骨器

飾淺方格紋陶釜

大牡蠣殼制作的貝器

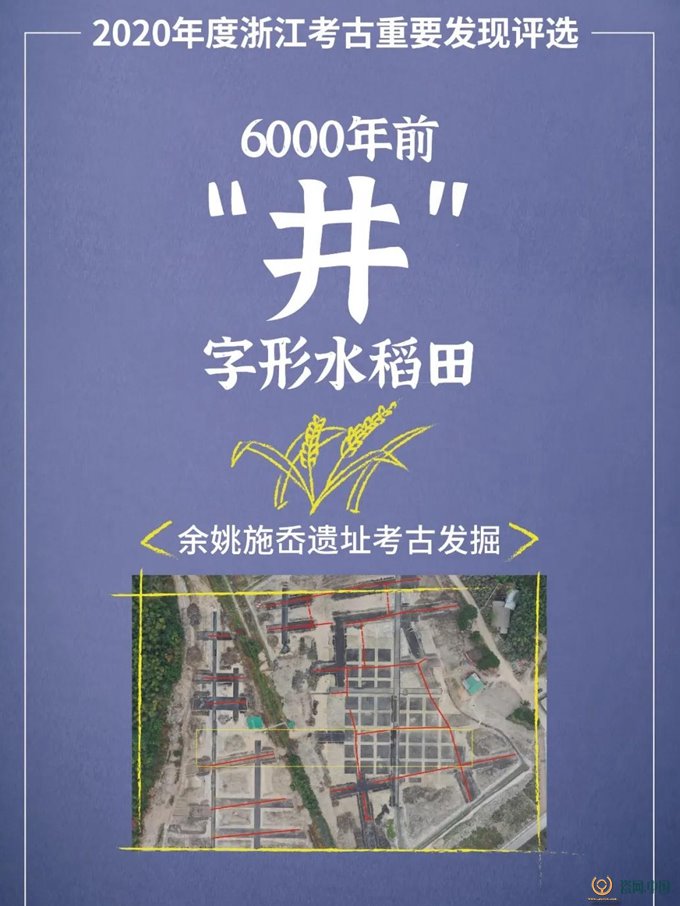

余姚施岙遺址考古發掘

施岙古水田遺址位于寧波市余姚市三七市鎮相岙村施岙自然村西側山谷中,東南距田螺山遺址約400米。經國家文物局批準,2020年我們進行了考古發掘。經過先期鉆探,確認此區域古水田分布范圍約8萬平方米。

施岙遺址水稻田道路系統

在古水田分布區,共布設探溝24條,布探方44個,發掘面積7000平方米平方米。

發掘發現三個時期的塊狀水稻田。其中第二、三期水田已檢測4個碳十四年代數據。第一期可能屬于河姆渡文化三期(BC4000年前后),目前僅在TG2南端揭露,發現一條疑似的東西向凸起田埂。第二期屬于河姆渡文化四期即相當于崧澤文化階段(BC3700-3300年左右),在TG1、2中發現明確的田埂3條與生土埂3處;TG2中田埂寬約0.5-1米,間距約20-30米。第三期屬于良渚文化時期(BC2900-2500),發現大面積的塊狀水稻田,由縱橫交錯的田埂組成“井”字形結構,田埂(有些為木頭鋪墊)明確的有近20條,東西向田埂數量較多,田埂寬約2-3米,間距約15-40米之間,明確的三塊田塊面積分別為900、1700、1900平方米左右;水稻田堆積中出土極少量魚鰭形鼎足、泥質黑皮陶等。初步了解到,這三個時期的水稻田結構應均為“井”字形,前后延續發展。

TG1南壁地層堆積

TG2河姆渡文化四期水稻田

TG2河姆渡文化四期路3

TG9俯拍(灰色地方為道路)

TG2良渚文化時期路19

路19鋪墊的竹子

TG3良渚文化時期木構路22

TG6西壁路11剖面

不同時期古水田之間普遍有自然淤積層間隔。良渚晚期水稻田之上是一層屬于錢山漾文化時期的泥炭層。

經檢測,水稻田堆積中含有水稻小穗軸、穎殼、水稻田伴生雜草等遺存。植硅體分析結果顯示,稻田堆積中水稻植硅體密度在1~2萬粒/克,遠高于一般認定的土壤中含水稻植硅體超過5000粒/克即可判定為水稻田的標準。

施岙古水田的發現,是浙江史前考古的重大發現。如此大規模的“井”字形結構的水田,目前在全國范圍內僅見于浙江地區,起源年代有可能早至距今6000年以上,突破了學術界對史前時期水稻田的認識。古水田與自然淤積層的間隔,為研究人類生產與環境的變遷提供了新材料。(供稿:浙江省文物考古研究所)

良渚文化時期水田土壤篩選出的水稻穎殼、小穗軸和雜草種子

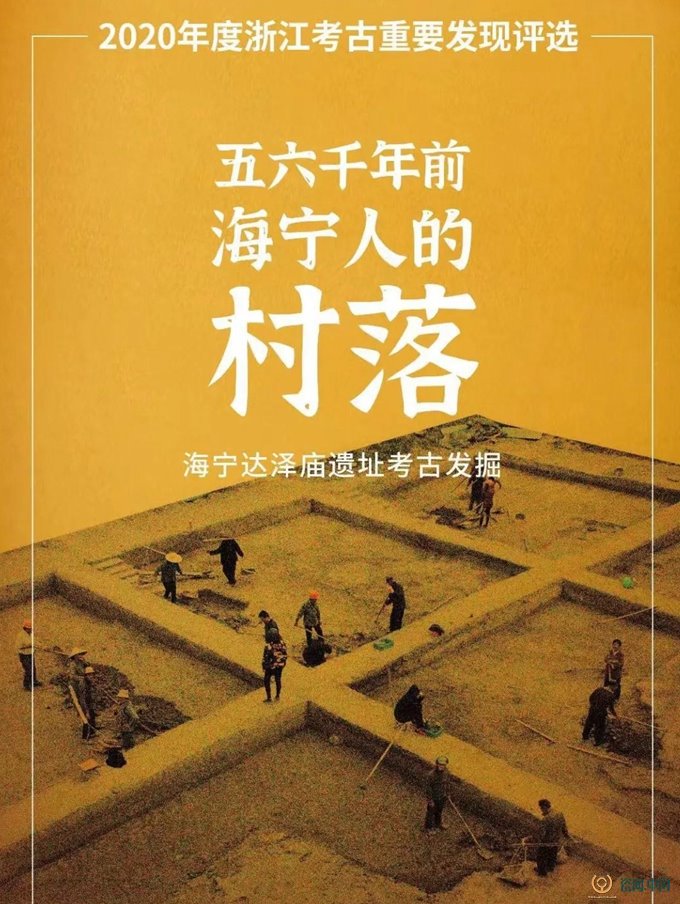

海寧達澤廟遺址考古發掘

2016年5月至2020年10月,為配合擴大杭嘉湖南排工程,浙江省文物考古研究所會同海寧市文保所,對工程涉及的遺址南部區塊進行了全面考古發掘。以年度為單位,整個發掘工作斷續進行了五次,揭露面積共計9400平方米,清理史前至明清時期各類遺跡533處,出土各類編號器物1184件。期間,浙江省田野考古培訓班兩屆17名學員參與了發掘。

發掘場景1

發掘場景2

發掘區的文化堆積包含崧澤文化、良渚文化、馬橋文化、商周、春秋戰國、唐宋、明清等各個階段,表明這是一處長期有人類生活的歷史村落。其主體為崧澤—良渚文化堆積,這一史前時代共清理出8個土臺、2處房址、105座墓葬、185個灰坑、8個井窖和11條灰溝。崧澤晚期開始部分先民在此定居,修建人工土臺用來居住和埋墓,良渚時期繼續沿用,兩者之間銜接緊密,并無間斷。發掘區東部至南部存在一組東北—西南走向的灰溝,將遺址分為東西兩區。從墓葬來看,崧澤時期人口較少,主要在西區活動,良渚時期人口增加,活動范圍擴展至東西兩區,重心也逐漸東移。墓葬規格較為普通,隨葬品數量2—25件不等,有一定的貧富差距。陶器是主要的隨葬品,石器少見;玉器占一定比例,但真玉很少,多為葉蠟石,器形有鐲、錐形器、耘田器、鐮、墜、管、珠串、片飾等。良渚晚期在東區出現了一座隨葬玉璧的墓,同時還有4枚豬獠牙,墓葬等級相對較高。

歷史時期的遺跡以灰坑和灰溝為主,另有少量井窖、小炭窯和零星墓葬。春秋時期的一座土坑墓出土了12件保存較好、制作精良的釉陶器物。唐宋時期袋狀坑較多見,有的很深,可能作為窖藏使用。宋代一個奠基坑底鋪青色方磚,上面倒扣一陶盆,內置一青白瓷杯。

成組墓葬

M90

M75玉石器

J7陶器

春秋墓葬

宋代奠基坑

達澤廟遺址見證了海寧地區史前社會基層村落的發展過程,同時反映了嘉興地區史前文化的地域傳統,是一個保存較好、格局和脈絡相對清晰的史前村落樣本。(供稿:浙江省文物考古研究所)

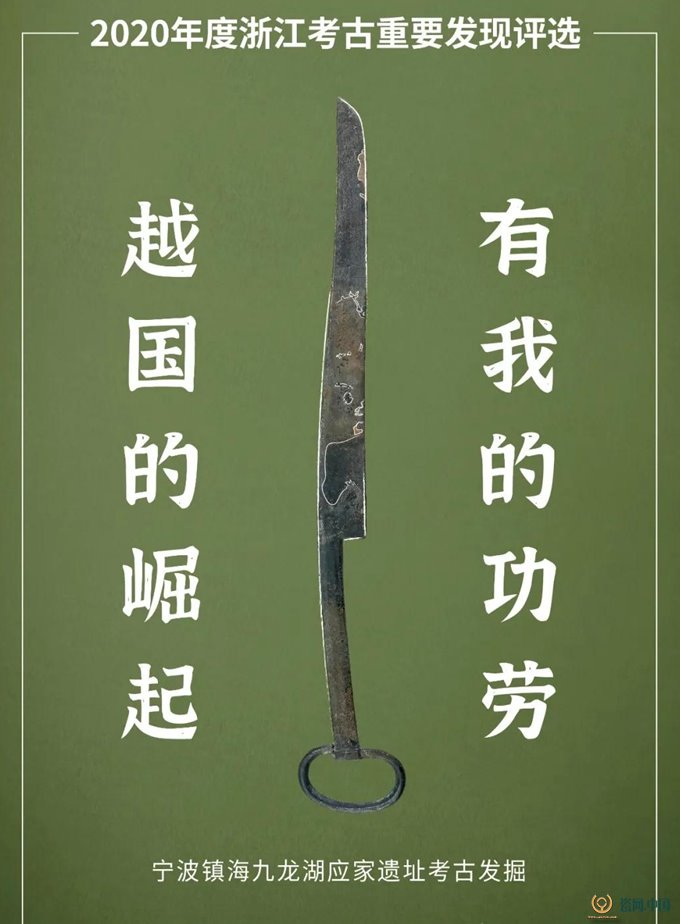

寧波鎮海九龍湖應家遺址考古發掘

應家遺址位于寧波市鎮海區九龍湖鎮應家村,分布面積約12000平方米。該遺址三面環山,東側面向濱海平原,距離現海岸線約10公里。2019年10月至2020年8月,為配合當地經濟建設,寧波市文化遺產管理研究院對其實施了2000平方米面積的考古發掘,共發現古代水井、灰坑、灰溝、基槽、柱洞群、燒土堆等各類遺跡約220余處,出土陶、瓷、石、銅、木器等各類完整或可復原文物約1000余件。

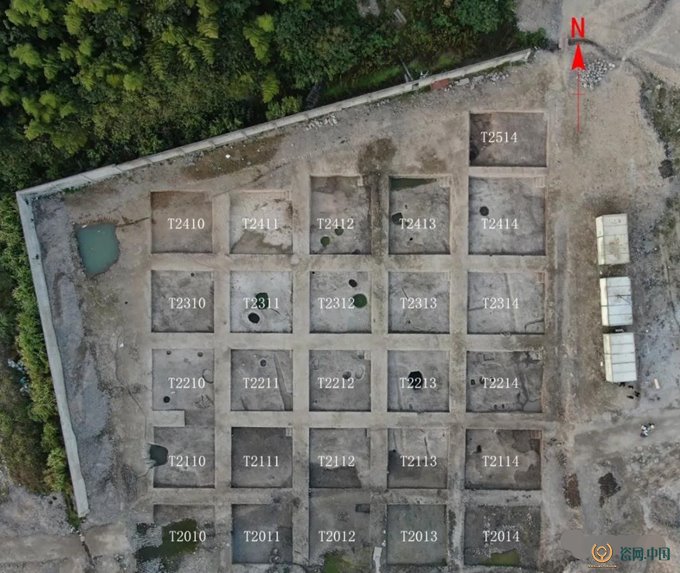

應家遺址發掘區航拍照

應家遺址商代末期至西周早期遺跡航拍照

應家遺址發掘區所見地層有十二層,由早至晚可劃分為史前時期,商代末期至西周早期,春秋末期至戰國時期和歷史時期等四個發展階段,其中以商周和春秋戰國時期遺存為主體文化堆積。

一、商周時期遺存

以第⑥層為代表。發現水井、灰坑、灰溝和基槽等各類遺跡90余處,以及400余個柱洞。柱洞群所構成的建筑單元是本次重要發現,推測其主體原為日常居住的干欄式建筑。此外,還在H172發現了木器和竹編器,H149發現了一捆用麻繩捆綁的竹片,它們可能與先民的儲藏行為有關。

出土遺物數量豐富,按照質地分為陶、原始瓷、石、木器等。以陶器為主,原始瓷較少,可辨器形有鼎、甗、罐、豆、盤、缽、盆和器蓋等。

應家遺址商代末期至西周早期灰坑2019ZJYH172及其底部出土竹編器

二、春秋戰國時期遺存

以第⑤-③層為代表。發現水井、灰坑、灰溝和燒土堆等各類遺跡110余處。尤為重要的是,H29底部出土了1件銅鼎器蓋,這在浙江地區同時期遺址中較為罕見。

出土遺物數量豐富,按照質地分為陶、原始瓷、石、銅、木器等。陶器和原始瓷器最多,可辨器形有鼎、罐、壇、盆、碗、缽、盒、杯、器蓋和甬鐘等。銅器較少,可辨器形有斧、錛、鍤、鋤、耨、刀和器蓋等。此外,還出土了一些銅塊和凝結物。

應家遺址春秋晚期至戰國時期水井2019ZJYJ1

五、價值與意義

應家遺址文化堆積深厚,時間跨度大,發現古代遺存十分豐富,價值和意義頗為重要,總結如下:

第一、商周時期文化譜系。應家遺址該階段遺存的文化性質相當于“后馬橋文化”。以往發現的該文化遺存材料較為單薄,時空范圍和文化面貌等還不清晰。作為上承馬橋文化,下啟越文化的關鍵階段,“后馬橋文化”階段遺存的重要性毋庸置疑。應家遺址發現的該文化遺存,不僅有單純的地層堆積,還有豐富的遺跡和遺物,為構建浙江地區青銅時代文化譜系提供了豐富的新材料,對盤活浙江地區青銅時代早期聚落考古研究具有重要意義。

第二、春秋戰國時期文化內涵。應家遺址該階段遺存在文化性質上相當于越文化,時間相當于勾踐滅吳和越國強盛時期。曹娥江以東作為越國的大后方,為越國的崛起和強盛提供了強有力的支撐,但是由于文獻資料的匱乏和考古資料的不足,對該歷史進程的研究還比較薄弱。應家遺址發現的該時期遺存不僅材料豐富,而且發現了銅鼎蓋、原始瓷甬鐘等高等級遺物,以及可能與鑄銅活動有關的遺物,為深化越國大后方社會的政治、經濟和文化研究提供了豐富的新材料。(供稿:寧波市文化遺產管理研究院)

應家遺址河姆渡文化四期泥質黑皮陶圈足盤

應家遺址出土商代末期至西周早期陶、石器

應家遺址出土戰國時期原始瓷甬鐘(2019ZJYT2412③:4)

應家遺址出土春秋晚期青銅器蓋(2019ZJYH29③:1)

應家遺址出土戰國時期泥質陶器與原始瓷器

應家遺址出土戰國時期銅器

寧波江北慈城東門村遺址考古發掘

東門村遺址位于寧波市江北區慈城鎮東門村北,海拔約2.6米,南距余姚江4.5公里,東南距塔山僅百余米,北部為一小山丘。為配合基本建設,于2020年7月~11月在遺址西部開展了搶救性考古發掘,發掘面積1500平方米。

東門村遺址航拍照

一、地層堆積

遺址地層堆積深約2.5-3米,出土遺存大致可劃分為河姆渡文化晚期、良渚文化、廣富林文化、馬橋文化、東周、漢-六朝、唐宋、明清八個時期,其中史前和商周階段文化堆積為遺址主體堆積。

二、主要發現

因遺址核心區在發掘完④層后進行了原址回填保護,河姆渡晚期文化遺存和良渚文化遺存僅在解剖溝內發現少量陶片,以下主要介紹廣富林文化至歷史時期遺存。

1.廣富林文化遺存

包括第④層堆積,遺跡現象有柱坑、木構護岸、灰坑、房址等。出土遺物主要分為陶、石、骨、木器四類。陶器有罐、鼎、豆、鬶、盆等;石器有石錛、刀、鏃等。木器主要是建筑構件,包括木樁、木柱等。

東門村遺址廣富林文化木構護岸

東門村遺址出土廣富林文化石器

東門村遺址出土廣富林文化陶器

2.馬橋文化遺存

包括第③層堆積,遺跡有房址、水井、灰溝、灰坑、灶、燒土堆等。房址多發現于土臺上,除少量范圍、結構較為清楚,其余多為柱洞,結構不明。出土遺物主要有鼎、豆、壺、罐、三足盤、觶、觚等陶器和鉞、錛、鏃、鑿、犁、刀等石器。

東門村遺址馬橋文化房址2

東門村遺址馬橋文化房址F2

東門村遺址馬橋文化燒土堆

東門村遺址出土馬橋文化陶器

3.東周至明清等歷史階段遺存

遺址②層為明清文化層,②層下另發現有東周、漢—六朝、唐宋三個時期灰坑、灰溝、水井等遺跡單位,未發現對應文化層,可能被晚期人類活動破壞。東周遺物包括原始瓷碗、碟、盞和印紋硬陶罐等,以及銅鏃、帶鉤等青銅器。漢—六朝遺物有青瓷碗、盤、罐等。唐宋遺物見青瓷碗、盤、韓瓶等。明清遺物主要為青花碗、盤、碟等。

東門村遺址六朝、唐宋水井

三、價值意義

東門村遺址出土遺存年代跨度大,時代特征鮮明,尤其是廣富林文化和馬橋文化兩時期遺存的發現,為完善寧波地區考古學文化序列增加了新的材料。聚落延續使用時間長,為探究聚落形態、布局和變遷等提供了新的案例。遺址所揭露出的類型豐富的六朝水井群系寧波地區首次發現,為研究寧波地區筑井技術演變規律和先民用水史提供了寶貴的實物資料。(供稿:寧波市文化遺產管理研究院)

余杭跳頭遺址考古發掘

跳頭遺址位于余杭區中泰街道跳頭村東北400米,東距南湖約1000米。遺址是配合阿里巴巴達摩院一期地塊三項目而發掘。遺址發掘共布設探方21個,包括擴方區域在內總發掘面積約2200平方米。

發掘區全景

發掘區上空自南向北遠眺南湖

遺址目前已經清理至第⑥層。①層為農耕層,土質疏松,土色呈黑褐色。②層至④層為自然堆積,土色呈灰褐色或紅褐色,出土有零星螺殼。⑤層土質致密,土色呈青灰色,可分為⑤a、⑤b兩層。⑤層底部出土大量原始瓷、印紋硬陶片,紋飾包括云雷紋、米篩紋、回紋、方格紋、席紋、大方格填線紋等。⑥層土色呈黃褐色土,僅在局部分布,厚度在6—16厘米左右,推測為人工堆筑的土臺,⑥層出土夾砂紅陶、泥質灰(黑)陶片,少量黑陶、印紋硬陶片。夾砂陶、泥質灰(黑)陶多為素面,少量可見繩紋、折線紋,可辨器形包括鼎、釡、罐、三足盤等。印紋硬陶以變體云雷紋、回紋為主。同時遺址⑤層底、⑥層出土大量紅燒土塊,大小不一,部分紅燒土塊見有較為平直的面,且部分見有植物印痕,推測是構筑墻體時燒制而成。

遺址⑥層出土部分陶片

遺址主體年代為商周時期。遺址的結構為中部存在一條南北向河道(G1),河道開口于⑤b層之下,口部寬約35-36米,暫未清理至底。河道東西兩側分布有人類活動的聚落,聚落以土壟、道路、灰溝(G2)等為界分割成不同的遺跡單元,截至目前共清理灰坑18座、陶片堆2處、紅燒土堆積6處,另外還揭露出柱洞組合(建筑單元)、疑似護岸遺跡等。

發掘區西側土壟、G2、陶片堆1等遺跡的分布情況

提取陶片堆1陶片

H15

G2位于G1西側,已揭露的部分呈近東西向,溝口寬5-5.6米,深約0.8-1.2米。根據勘探結果表明,G2向東與G1相連,向西轉向西南方向,推測其具有壕溝性質。土壟分布在發掘區西側,呈南北走向,開口于⑤b層之下,寬1.3-1.5米,土色為灰褐色,質地較硬。土壟在G2處中斷。其中G2南側土壟長約21米,厚20-45厘米,北側土壟殘長約13米,厚約20-30厘米。發掘區西側還存一條東西向土壟,向西與南北向土壟相連,向東延伸至G1,長約17.5米,寬約2.2-2.5米,厚約10-40厘米。發掘區西側還分布有灰坑、陶片堆、紅燒土堆積、柱洞組合(建筑單元)等遺跡,其中柱洞根據填土顏色可以分為兩類,一類含紅燒土顆粒,直徑在10-40厘米不等,一類填土為黑褐色,含極少紅燒土顆粒,直徑在12-20厘米左右。

發掘區東側結構與發掘區西側相似,也分布有灰坑、陶片堆、紅燒土堆積、柱洞組合(建筑單元)等遺跡。發掘區東側還存在一條近西北-東南方向的道路,開口于⑤層下,土色為灰褐色,殘長約30米,寬約1.3-1.8米,厚10-20厘米,延伸至G1邊緣中斷。同時發掘區東側G1東部分布有疑似護岸遺跡,部分木樁尚得到保存。

跳頭遺址出土陶鼎、陶三足盤、陶罐、陶紡輪、原始瓷碗、銅鏃、銅刀、銅矛、石錛、穿孔石刀、石斧等120余件。同時通過對G1土樣進行浮選,初步發現有炭化水稻、烏桕、桃核、梅核、炭化水桃核、橡子、柿屬、青風藤、苦楝、樟屬等植物種子,大量木材以及少量魚骨等。跳頭遺址對于了解本地區商周時期的文化內涵、古人類與環境之間關系、小型聚落的形態與結構等都具有重要的意義。(供稿:杭州市文物考古研究所)

遺址出土部分鼎、三足盤

遺址出土部分紅燒土塊

遺址出土部分石器

遺址出土部分銅器

遺址出土部分印紋硬陶片

遺址出土部分原始瓷碗