“百年百大考古發(fā)現(xiàn)”證明了中華民族璀璨悠久的文明,更見(jiàn)證了一代代中國(guó)考古人執(zhí)著的探求精神。這100個(gè)項(xiàng)目反映了中國(guó)考古學(xué)在人類(lèi)起源、農(nóng)業(yè)起源、中華文明起源形成和發(fā)展、中國(guó)早期國(guó)家誕生、統(tǒng)一多民族國(guó)家形成與發(fā)展等重要學(xué)術(shù)研究的成果,都在各自領(lǐng)域解決了重大的學(xué)術(shù)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了新突破。具有重大科學(xué)價(jià)值和意義、在國(guó)內(nèi)外產(chǎn)生了重大影響、在中國(guó)考古學(xué)發(fā)展史上具有重要的地位和作用。

江西新干商代大墓

新干大墓是一座大型方國(guó)王陵,出土青銅器475件,玉器754件,陶器139件。經(jīng)考古發(fā)掘,新干大墓是中國(guó)出土青銅器數(shù)量最多、種類(lèi)最豐富的大型商代墓葬,與殷墟婦好墓、三星堆祭祀坑并稱(chēng)為商代青銅器三大發(fā)現(xiàn),堪稱(chēng)“江南青銅寶庫(kù)”。

它與吳城、牛城所體現(xiàn)的高度發(fā)達(dá)的青銅文明改變了人們對(duì)贛江流域古代文明的認(rèn)識(shí),重塑了中國(guó)青銅時(shí)代文化格局。

新干大墓的發(fā)現(xiàn)將中國(guó)青銅文明和整個(gè)商代歷史、文化研究推進(jìn)到了一個(gè)新階段。是中國(guó)南方考古的一項(xiàng)重大突破。

立鹿四足銅甗

銅镈

銅大鉞

新干大墓保護(hù)范圍

新干大洋洲商代大墓墓地遠(yuǎn)眺

主要發(fā)掘單位

江西省文物考古研究院、江西省博物館、新干縣博物館 等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:彭適凡、詹開(kāi)遜、劉林、侯遠(yuǎn)志、楊日新、徐長(zhǎng)青等。

河南偃師二里頭遺址

二里頭遺址是迄今所知東亞地區(qū)青銅時(shí)代最早的大型都城、中國(guó)青銅禮制的創(chuàng)造者,更是夏商周王朝乃至整個(gè)古代中國(guó)核心政治制度、身份認(rèn)同和文化思想的奠基者。

二里頭遺址公園

經(jīng)過(guò) 60 余年發(fā)掘,確認(rèn)二里頭遺址是一處經(jīng)縝密規(guī)劃、布局嚴(yán)整的王國(guó)都城遺址。遺址現(xiàn)存面積約 300 萬(wàn)平方米,可分為中心區(qū)和一般活動(dòng)區(qū)。許多制度層面的建樹(shù)史無(wú)前例, 大型夯土基址為代表的宮室制度,以貴族墓葬為代表的各級(jí)墓葬所顯示的墓葬制度,以玉質(zhì)禮器群、中國(guó)最早的青銅禮器群、綠松石龍形器等遺物為代表的器用制度,表明代表中國(guó)古代政治文明發(fā)達(dá)程度的宮廷禮制、禮樂(lè)制度已經(jīng)形成。

以二里頭遺址為核心的二里頭文化,是東亞地區(qū)最早的“核心文化”、最早的廣域王權(quán)國(guó)家,是“中華文明總進(jìn)程的核心與引領(lǐng)者”,是實(shí)證中華文明五千多年悠久歷史的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

二里頭夏都遺址博物館

二里頭文化開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)歷史進(jìn)入到王國(guó)時(shí)代的新紀(jì)元,為其后高度發(fā)達(dá)、繁榮的商周青銅禮樂(lè)文明、王國(guó)文明奠定最主要和最直接的基礎(chǔ),并與商周文明一道,構(gòu)成早期華夏文明發(fā)展的主流,確立了華夏文明的基本特質(zhì)。二里頭遺址、二里頭文化極有可能是夏都、夏文化,是探索中國(guó)文明起源問(wèn)題的最重要起點(diǎn)和標(biāo)尺。

乳釘紋銅爵

主要發(fā)掘單位

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:徐旭生、高天麟、殷瑋璋、趙芝荃、鄭光、杜金鵬、許宏、趙海濤、陳國(guó)梁、方酉生、鐘少林、李經(jīng)漢、方孝廉、馮承澤、張國(guó)柱、屈如忠、烏恩、楊國(guó)忠、徐殿魁、金仲林、劉忠伏、劉嘉、張立東、岳洪彬、張良仁 等。

河南偃師商城遺址

偃師商城遺址是1983年在配合基建的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的。截止目前為止,考古發(fā)現(xiàn)有城墻(含小城)與城門(mén)、城壕組成的嚴(yán)密的防御體系,宮城與大型建筑基址、祭祀場(chǎng)、水系與池苑構(gòu)成的高規(guī)格中心功能區(qū),府庫(kù)與囷倉(cāng)構(gòu)成的完備的儲(chǔ)藏區(qū),制陶、鑄銅的手工業(yè)組成的多種手工業(yè)設(shè)施群,橋梁、道路與渡槽、水渠、車(chē)轍等組成的復(fù)雜的交通體系,不同規(guī)格墓葬構(gòu)建的小型墓地等重要遺存。

偃師商城對(duì)古代經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)、科技,尤其是考古學(xué)、歷史學(xué)、建筑學(xué)、水利設(shè)施和園林等領(lǐng)域的研究,具有重要的學(xué)術(shù)意義。偃師商城文化編年體系建立在系統(tǒng)的地層依據(jù)之上,有大量成組陶器可供參照,為學(xué)術(shù)界研究早商文化,提供了一個(gè)有別于鄭州商城早商文化分期的另一參照系。該城址保存相當(dāng)完好,考古發(fā)掘系統(tǒng)深入。其宮室建筑、城墻、城門(mén)、府庫(kù)、水系、手工業(yè)場(chǎng)所等重要遺存的發(fā)掘,積累了全面而詳實(shí)的科學(xué)資料,為古代城市布局和規(guī)劃理念的研究提供了最為基礎(chǔ)和詳實(shí)的資料。偃師商城小城的營(yíng)建和區(qū)域商文化的出現(xiàn),最接近夏、商王朝的更替年代,可視作夏商分界的“界標(biāo)”,這也是目前在缺乏內(nèi)證性材料的條件下,利用考古學(xué)手段對(duì)夏文化與商文化做出區(qū)分與界定的最為可行的辦法。目前可以確認(rèn)偃師商城是商代早期的都邑遺址之一,在早商的某些階段具有顯著的都城特征和要素。

綜上,偃師商城是商代早期的一處規(guī)劃嚴(yán)謹(jǐn)、布局清晰的具有都邑特征的大型城址,其宮城遺址也是我國(guó)夏商周時(shí)期唯一被完整揭露的遺址。該城址是二里崗文化的中心點(diǎn)之一, 也是“夏文化”下限研究的切入點(diǎn)和早期國(guó)家形成研究的關(guān)鍵點(diǎn)。以該遺址為代表的早商時(shí)期是中華文明形成環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)。

單柱銅爵

銅斝

銅尊

偃師商城考古遺址公園總平面圖

偃師商城遺址2021年發(fā)掘工

主要發(fā)掘單位

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所 等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:段鵬琦、趙芝荃、徐殿魁、劉忠伏、王巍、杜金鵬、王學(xué)榮、谷飛、曹慧奇、陳國(guó)梁、黃石林、杜宇生、鄭文瀾、楊國(guó)忠、劉嘉、徐良高、許宏、張立東、張良仁、李志鵬 等。

河南鄭州商城遺址

鄭州商城遺址是我國(guó)著名的大型古代城市遺址,城市始建距今約3600年。城址包括宮殿區(qū)、手工業(yè)作坊區(qū)、居民區(qū)、墓葬區(qū)、宗教活動(dòng)遺跡,城市布局有明顯規(guī)劃。根據(jù)夏商周斷代工程研究成果表明,鄭州商城是商王朝的前期都邑所在地,即成湯建商的“亳都”;鄭州商城作為中華民族早期文明時(shí)期的統(tǒng)治中心,是中國(guó)青銅時(shí)代的重要都城遺址之一,在中國(guó)古代文明史中占有重要?dú)v史地位。

鄭州商城遺址出土了大量的遺跡、遺物,完整地反映早商文明的完整形態(tài)。其中的鑄銅、制陶、制骨作坊遺址、城市建筑基址、城市基礎(chǔ)設(shè)施遺存、習(xí)刻甲骨、原始瓷器,尤其是大量的王室青銅重器,集中展示了早商文明的發(fā)展高度,代表了中國(guó)早期文明在這一階段的最高發(fā)展水平。鄭州商城所展現(xiàn)的商文化成就顯示出華夏文明已經(jīng)走向成熟并相對(duì)穩(wěn)定的階段,華夏文明的形態(tài)已經(jīng)逐步清晰,商文明奠定了這一位于東方的文明體系在以后的發(fā)展基礎(chǔ)——在商以后的文明發(fā)展過(guò)程中,商文化的痕跡已經(jīng)難以磨滅并體現(xiàn)出強(qiáng)烈的文化傳承關(guān)系。

目前,鄭州商城遺址公園建設(shè)已見(jiàn)雛形并對(duì)外開(kāi)放。鄭州商都遺址博物院計(jì)劃于2021年開(kāi)放。

杜嶺張寨南街青銅大方鼎

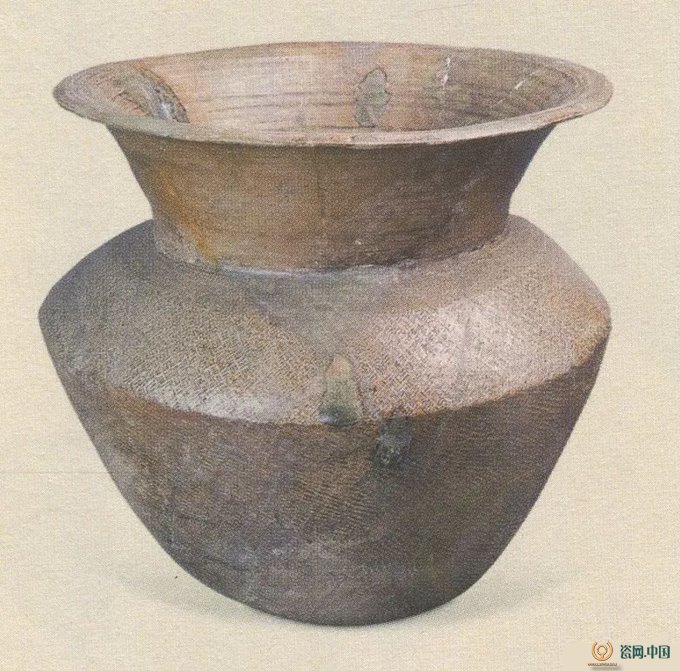

夔紋灰陶斝

原始瓷尊

商城宮殿區(qū)遺址內(nèi)的商代二里崗上層一期填有人頭骨的壕溝

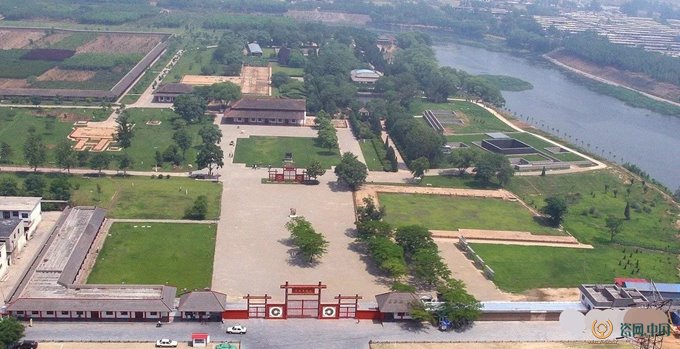

鄭州商城遺址公園鳥(niǎo)瞰圖

主要發(fā)掘單位

河南省文物考古研究院、鄭州市文物考古研究院 等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:韓維周、安金槐、楊育彬、陳嘉祥、宋國(guó)定、賈連敏、楊樹(shù)剛、曾曉敏、李素婷、韓朝會(huì)、劉海旺、張松林、顧萬(wàn)發(fā)、劉彥鋒、姜楠 等。

河南安陽(yáng)殷墟(含洹北商城、后岡遺址)

殷墟為商代晚期都城,為古代文獻(xiàn)所記載,并得到甲骨文與考古發(fā)掘所證實(shí),其把中國(guó)信史往前推進(jìn)了近千年,成為中國(guó)考古學(xué)的基石與原點(diǎn)。殷墟是中國(guó)青銅時(shí)代的頂峰階段, 系統(tǒng)的文字、成熟的禮制、完備的國(guó)家治理體制、高超的科學(xué)技術(shù)等,無(wú)不彰顯中華文明的偉大與輝煌。

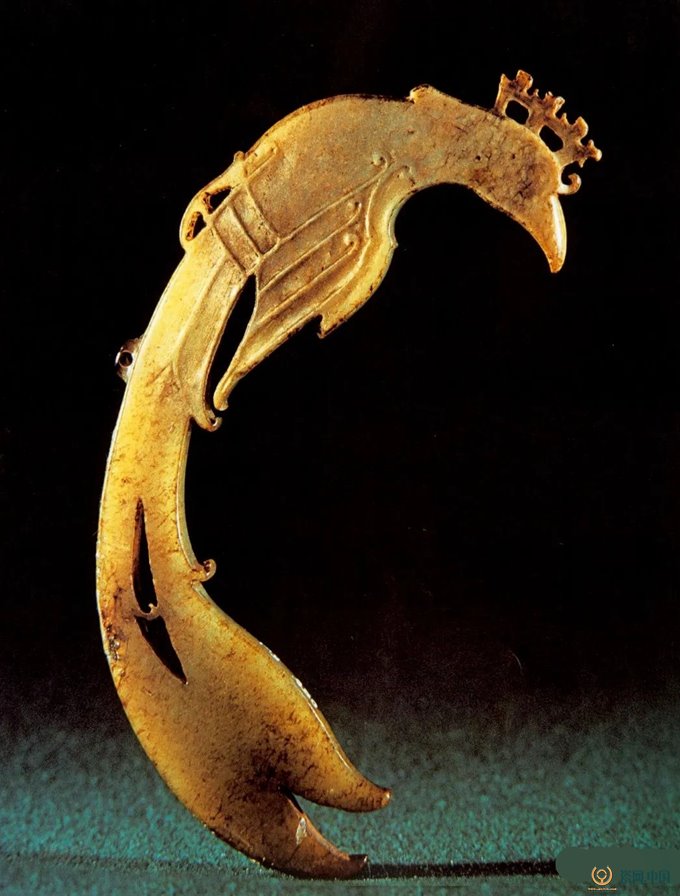

婦好墓出土的玉鳳

殷墟是中華五千年文明史中最重要的節(jié)點(diǎn),是中華文明連續(xù)不斷、多元一體的核心,更是增強(qiáng)文化自信的重要源泉。殷墟是中國(guó)考古學(xué)的搖籃,一部殷墟發(fā)掘史,半部中國(guó)考古學(xué)史,一代又一代考古學(xué)家從這里走出,為中國(guó)考古學(xué)發(fā)展培養(yǎng)了大量人才,也把考古發(fā)掘技術(shù)推廣到全國(guó)。殷墟同樣是世界文明史中重要的一環(huán),為人類(lèi)文明進(jìn)程增光添彩。

婦好墓鸮尊

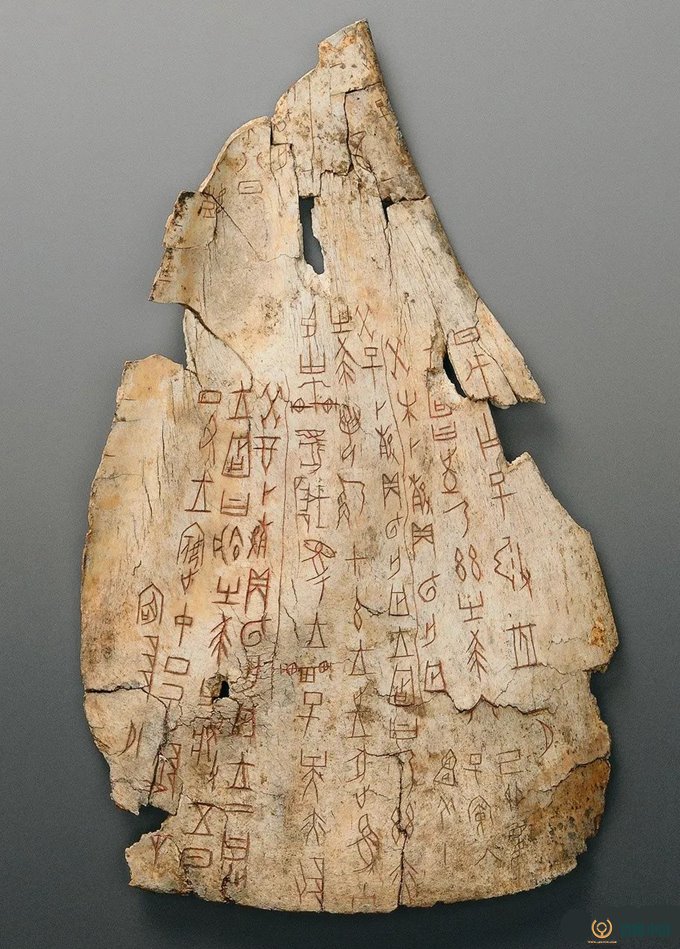

甲骨文合集10405卜骨

殷墟考古發(fā)掘,是中國(guó)考古事業(yè)中規(guī)模最大、持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的考古發(fā)掘。發(fā)掘始于 1928年,此后連續(xù) 10 年進(jìn)行了 15 次發(fā)掘,特別是在宮殿區(qū)、王陵區(qū)考古發(fā)掘中取得重要成果。1935 年,殷墟取得前內(nèi)政部、教育部頒發(fā)的首個(gè)“采取古物執(zhí)照”,確立了具體發(fā)掘項(xiàng)目的中央管理體制。1950 年恢復(fù)殷墟發(fā)掘后,發(fā)掘工作持續(xù)至今,幾乎沒(méi)有中斷。在甲骨窖藏、殷墟都邑布局、手工業(yè)生產(chǎn)、族邑聚落、城市道路等多個(gè)方面均取得突破性進(jìn)展;作為殷墟遺址的重要組成部分之一,后岡遺址內(nèi)仰韶、龍山、殷墟文化“三疊層”的發(fā)現(xiàn)在中國(guó)考古學(xué)上具有劃時(shí)代的意義;洹北商城則極大地填補(bǔ)了鄭州商城與殷墟之間商代中期都城的空白,完善了商文化編年體系。

殷墟宮殿區(qū)鳥(niǎo)瞰圖

殷墟申報(bào)保護(hù)及緩沖區(qū)示意圖

殷墟王陵區(qū)鳥(niǎo)瞰圖

殷墟以其重要的歷史、文化、科學(xué)和藝術(shù)價(jià)值,成為人類(lèi)文明史上不可或缺、輝煌壯美、璀璨絢麗的一頁(yè),是人類(lèi)文明進(jìn)程中一個(gè)重要的里程碑。在中外古代文明中具有重要的地位, 為世界文明做出了巨大貢獻(xiàn)。正因如此,殷墟被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。

主要發(fā)掘單位

前中央研究院歷史語(yǔ)言研究所、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所 等。歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:董作賓、李濟(jì)、梁思永、郭寶鈞、石璋如、周永珍、安志敏、鄭振香、楊錫璋、徐廣德、唐際根、何毓靈、牛世山、岳洪彬、岳占偉、徐錫臺(tái)、陳志達(dá)、楊寶成、劉一曼、劉忠伏、谷飛、王巍、王學(xué)榮 等。

湖北黃陂盤(pán)龍城遺址

盤(pán)龍城遺址位于武漢市西北郊,是二里頭、二里崗文化向南擴(kuò)張過(guò)程中在江漢地區(qū)形成的規(guī)模最大、社會(huì)地位最重要的一處中心聚落,是長(zhǎng)江流域已知布局最清楚、遺跡最豐富的一處商代前期城址,距今有3500年歷史,是商朝南土中心城邑,被譽(yù)為“武漢城市之根”。

經(jīng)多年的考古工作,盤(pán)龍城遺址出土有大量的青銅器、陶器、玉器等珍貴遺物,發(fā)現(xiàn)有城垣、壕溝、宮殿基址群、貴族墓葬、鑄銅手工業(yè)作坊等遺跡現(xiàn)象,展現(xiàn)出了遺址極高的社會(huì)等級(jí)。盤(pán)龍城遺址為目前所見(jiàn)夏商時(shí)期長(zhǎng)江中游地區(qū)規(guī)模最大的城市,屬于早期中原王朝向南擴(kuò)張過(guò)程中所建立的區(qū)域性中心聚落。

盤(pán)龍城遺址的考古工作首次在長(zhǎng)江沿線揭示出一座屬于中原青銅文化體系的城市聚落,展現(xiàn)了夏商時(shí)期中原王朝對(duì)長(zhǎng)江流域的經(jīng)略和開(kāi)發(fā)歷程,是中華文明多元一體的格局發(fā)展的有力證據(jù)。遺址出土的大量青銅器以及發(fā)現(xiàn)的鑄銅手工業(yè)作坊,表明在早商時(shí)期長(zhǎng)江流域已出現(xiàn)高度發(fā)達(dá)的青銅禮儀文化和復(fù)雜的青銅器生產(chǎn)活動(dòng)。目前所見(jiàn),在整個(gè)長(zhǎng)江流域,盤(pán)龍城遺址最早成體系、成規(guī)模使用青銅器,成為之后長(zhǎng)江流域青銅文化發(fā)展的起點(diǎn)。

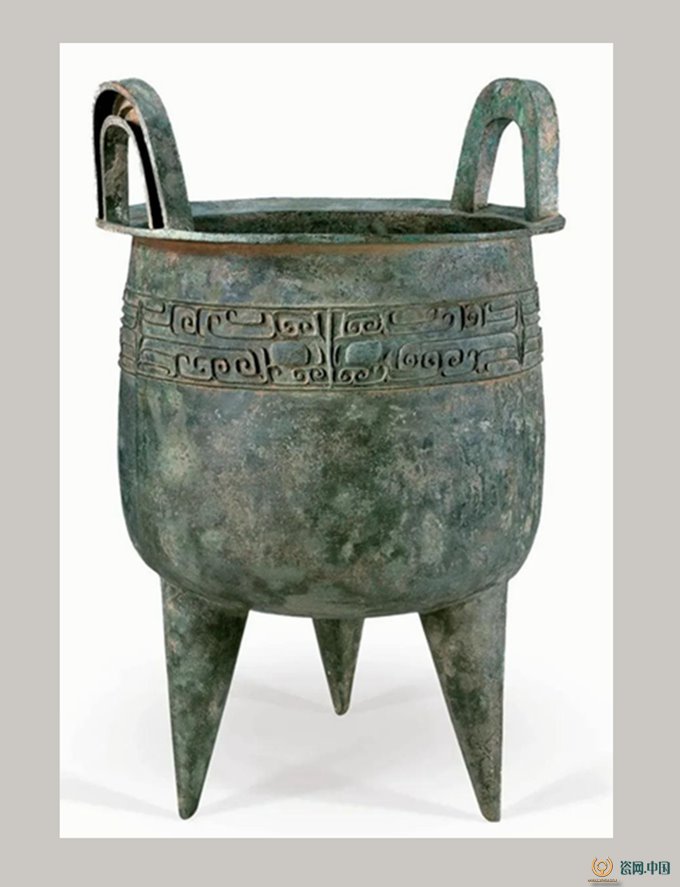

銅鼎

銅鉞

1974年一號(hào)宮殿基址發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)

綠松石鑲嵌飾件

盤(pán)龍城遺址鳥(niǎo)瞰

2017年,盤(pán)龍城國(guó)家考古遺址公園正式掛牌。

主要發(fā)掘單位

北京大學(xué)考古系、湖北省文物考古研究所、盤(pán)龍城遺址博物院、武漢大學(xué)歷史學(xué)院 等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:藍(lán)蔚、張?jiān)迄i、俞偉超、李伯謙、王勁、 陳賢一、 劉森淼、張昌平 等。

湖北大冶銅綠山古銅礦遺址

銅綠山古銅礦遺址位于長(zhǎng)江中游南岸的大冶市城區(qū)西南約3公里,是一處以采礦和冶煉遺址為核心的古代礦冶遺址,遺址的銅礦采掘,最早可以追溯到3300多年前的商代中期,經(jīng)春秋戰(zhàn)國(guó)延續(xù)至西漢。經(jīng)考古發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)銅斧(每件重約3.7千克)、銅錛以及木槌、木鏟、陶罐等器物,還發(fā)現(xiàn)有夏商周時(shí)期露天采坑(場(chǎng))、礦房遺跡、井口上的大草棚、木砍渣堆積、灰燼堆積等遺跡現(xiàn)象。

銅綠山古銅礦遺址規(guī)模宏大、采冶時(shí)間早,延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、冶煉水平高,生產(chǎn)組織分工與管理嚴(yán)謹(jǐn),文化內(nèi)涵豐富,在中國(guó)乃至世界礦冶史上是十分罕見(jiàn)的,對(duì)研究世界科技史、冶金史和礦業(yè)史等具有突出的價(jià)值,填補(bǔ)了中國(guó)古代冶金史的多項(xiàng)空白,開(kāi)辟了中國(guó)礦冶考古的先河,對(duì)研究中國(guó)青銅文化起源與發(fā)展具有獨(dú)特性和唯一性。

1984年,銅綠山遺址博物館建成,新館預(yù)計(jì)于2022年建成開(kāi)放。銅綠山國(guó)家考古遺址公園已于2013年列入全國(guó)第二批國(guó)家考古遺址公園立項(xiàng)名單。

春秋早期煉銅豎爐(6號(hào)爐)(1974-1982冶煉設(shè)施照片)

銅凹刃鑿

銅綠山7號(hào)礦體1號(hào)點(diǎn)(1974—1981年銅綠山采礦井巷及銅工具照片)

巖陰山腳遺址南區(qū)發(fā)現(xiàn)選礦場(chǎng)鐵礦石堆積全景照 (北-南)(2012年巖陰山腳遺址)

遺址原地保護(hù)與搬遷保護(hù)論證照片:銅綠山礦大露天采礦場(chǎng)南坑

主要發(fā)掘單位

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所、湖北省文物考古研究所、黃石市博物館、湖北大冶市銅綠山古銅礦遺址保護(hù)管理委員會(huì)、大冶市博物館等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:范世民、孔祥星、王勁、黃景略、殷瑋璋、陳樹(shù)祥 等。

四川廣漢三星堆遺址

三星堆遺址最早于1927年發(fā)現(xiàn)、,之后90余年里,共計(jì)開(kāi)展了6次考古勘探和30余次考古發(fā)掘,勘探面積12.09平方公里、發(fā)掘面積約18000平方米。

目前關(guān)于三星堆遺址的認(rèn)識(shí)有以下幾個(gè)方面:第一,遺址的文化內(nèi)涵,在遺址內(nèi)發(fā)現(xiàn)了城墻、大型建筑、溝槽式建筑、生活遺跡、墓葬和祭祀坑等,出土金器、銅器、玉石器、陶器、象牙等各類(lèi)文物5萬(wàn)余件;第二,遺存分布情況和保存狀況,主要的遺存分布于城墻合圍的3.6平方公里,其中以月亮灣、青關(guān)山、三星堆和倉(cāng)包包等地最為豐富;第三,遺址的分期和年代,主體遺存目前被分為五期,年代從新石器時(shí)代末期延續(xù)至西周早期,距今4400年至2950年;第四,遺址的文化面貌,涵蓋了從寶墩文化、魚(yú)鳧三期文化、三星堆文化到十二橋文化,其中遺址繁榮時(shí)期的考古學(xué)文化為三星堆文化;第五,遺址的聚落結(jié)構(gòu),總共有月亮灣小城/倉(cāng)包包小城、三星堆小城和大城三重城圈,大型建筑區(qū)、手工業(yè)作坊區(qū)主要位于第一重的月亮灣小城內(nèi),第二重城圈內(nèi)主要是一般居住區(qū),第三重城圈目前確認(rèn)有祭祀?yún)^(qū)。

三星堆遺址的發(fā)現(xiàn)與研究,極大地豐富了古蜀文明的文化內(nèi)涵,提升了古蜀文明的學(xué)術(shù)價(jià)值。以祭祀坑為代表的遺跡及出土文物,生動(dòng)展現(xiàn)了古蜀文明的獨(dú)特性和創(chuàng)造性,實(shí)證古蜀文明是中華文明重要組成部分,從而豐富了中華文明的整體面貌。三星堆遺址與周邊地區(qū)的密切交流,尤其是地處傳統(tǒng)中原文化圈和半月形地帶之間,受到二者共同的影響,亦是統(tǒng)一多民族國(guó)家的早期融合過(guò)程的見(jiàn)證者。

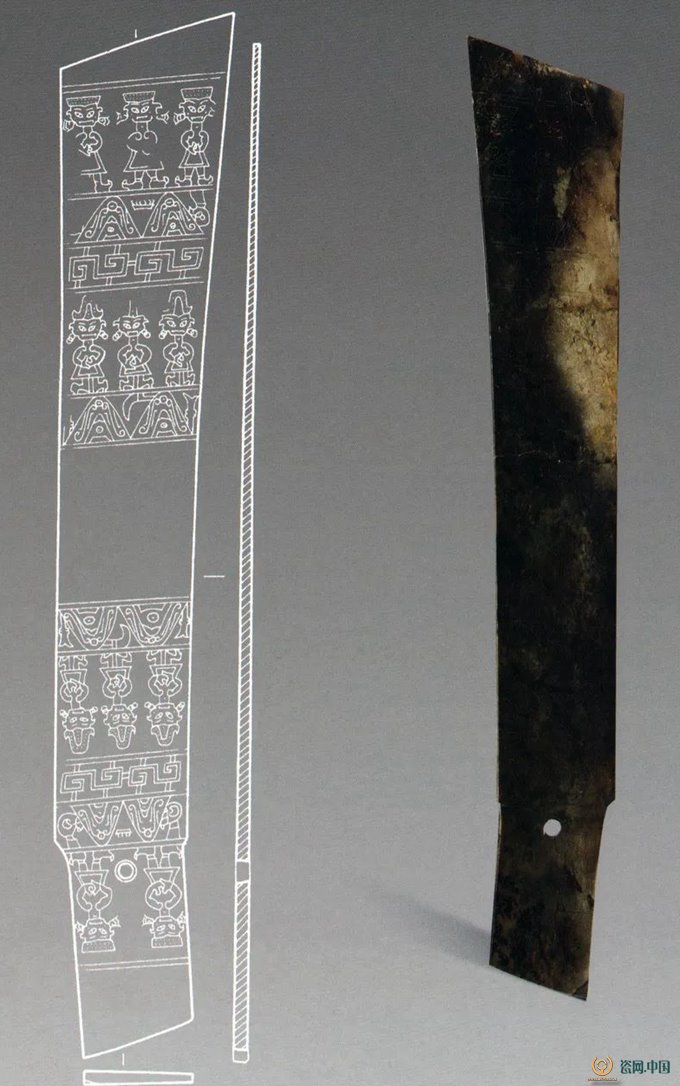

刻圖玉璋

銅大立人像

銅神樹(shù)

2005年青關(guān)山地點(diǎn)發(fā)掘

三星堆遺址鳥(niǎo)瞰圖

主要發(fā)掘單位

華西大學(xué)博物館、四川省博物館、四川省文物考古研究院、四川大學(xué)歷史系、四川省文管會(huì)、廣漢縣文物部門(mén) 等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:燕道誠(chéng)、陳德安、雷雨、冉宏林、陳顯丹 等。

新疆若羌小河墓地

小河墓地位于若羌縣孔雀河下游河谷南約60公里的荒漠之中。1934年瑞典學(xué)者貝格曼首次發(fā)掘,發(fā)掘墓葬12座。2002~2005年,新疆文物考古研究所對(duì)墓地實(shí)施全面發(fā)掘,發(fā)掘墓葬167座,出土文物千余件、保存完好的古尸30多具。墓地年代為距今3400-4000年左右,是夏商時(shí)期塔里木盆地特色鮮明的青銅時(shí)代文化遺存。

小河墓地的全面發(fā)掘,是新疆史前考古的重大成果。墓地反映出夏商時(shí)期塔里木盆地青銅時(shí)代文化的獨(dú)特性、多元性和復(fù)雜性,為新疆史前考古文化、史前社會(huì)原始宗教、信仰的研究提供了極其豐厚的資料,同時(shí),也極大地拓展了新疆乃至歐亞大陸早期歷史、文化交流、人群遷徙、人地關(guān)系等多學(xué)科、多領(lǐng)域研究的視野。

小河墓地發(fā)現(xiàn)與研究,為建構(gòu)新疆史前史提供了珍貴的新材料,揭開(kāi)了新疆史前考古重要的一頁(yè),其成果對(duì)于闡明中華民族、中華文明多元一體的形成過(guò)程、探究歐亞大陸早期文化、文明的交流互鑒都具有重要意義。同時(shí),基于小河墓地的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行的多學(xué)科研究,相關(guān)成果也為增強(qiáng)中國(guó)學(xué)者在國(guó)際歐亞考古研究領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)、提升國(guó)際影響力創(chuàng)造了契機(jī)。

彩繪牛頭

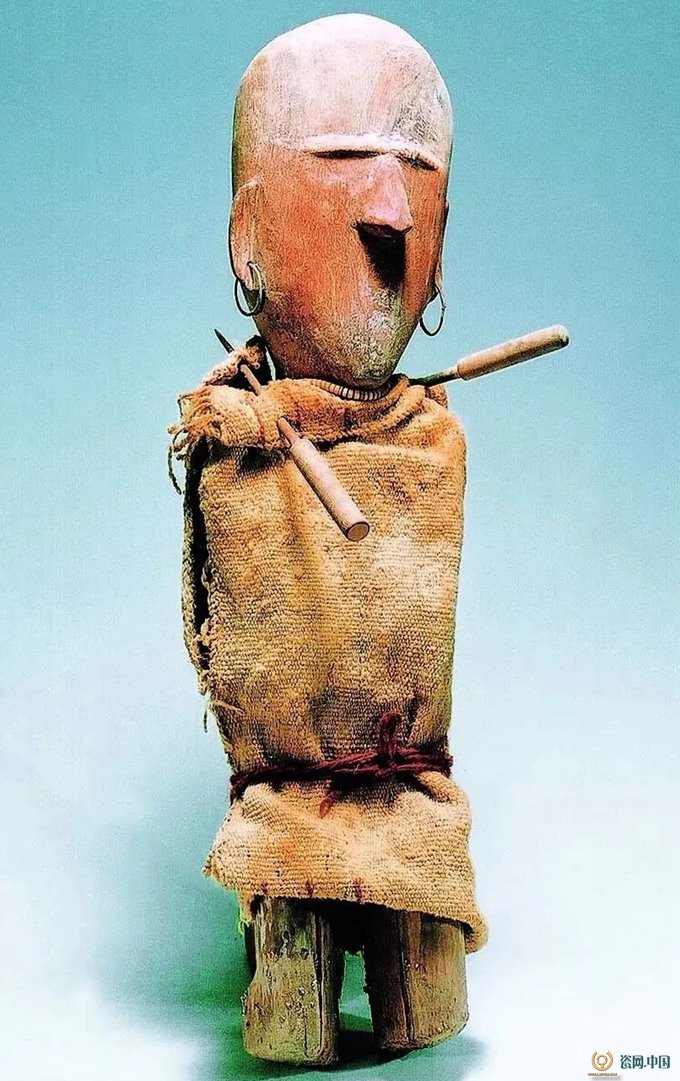

木雕人像一組

木仗

墓地附近集中存放的部分棺木、立柱等

小河墓地遠(yuǎn)視圖

主要發(fā)掘單位

新疆維吾爾自治區(qū)文物考古研究所、吉林大學(xué)邊疆考古中心 等。遺址發(fā)現(xiàn)者、歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:貝格曼、伊弟利斯·阿不都熱蘇勒、劉國(guó)瑞、李文瑛、尼加提·肉孜、吳勇、胡興軍、李伊萍、呂軍 等。

臺(tái)灣卑南遺址

卑南遺址位于臺(tái)東縣卑南鄉(xiāng)南王村,包括大坌坑文化和卑南文化兩個(gè)時(shí)期的堆積,“卑南文化”因此命名。主要分布在臺(tái)灣東部海岸地區(qū)和花東縱谷南段的河旁階地、海邊階地或山區(qū)的緩坡地。

板巖石板棺、石槽、石柱、大型石制容器和石墻等遺存是卑南文化的基本特征。葬式為仰身直肢葬,有拔牙的習(xí)俗。文化遺物包括陶器、打制石器、磨制石器和玉器等,其中玉玦形狀繁多。此外還有較多水陸生動(dòng)物遺骸。遺址的文化年代為距今3000-2000年。

卑南遺址發(fā)掘面積大,出土文物豐富精美,是臺(tái)灣規(guī)模最大的史前遺址之一,也是臺(tái)灣考古史上具有最完整聚落型態(tài)的遺址之一,發(fā)現(xiàn)了迄今為止環(huán)太平洋及東南亞地區(qū)規(guī)模最大的石板棺墓葬群遺址。

卑南遺址遠(yuǎn)視圖

主要發(fā)掘單位

臺(tái)灣大學(xué)人類(lèi)學(xué)系 等。歷任發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)及主持發(fā)掘者、主要參與發(fā)掘人員:金關(guān)丈夫、國(guó)分直一、宋文薰、連照美、劉益昌、王強(qiáng)、石瓊純、宋錦秀 等。