“百年百大考古發現”證明了中華民族璀璨悠久的文明,更見證了一代代中國考古人執著的探求精神。這100個項目反映了中國考古學在人類起源、農業起源、中華文明起源形成和發展、中國早期國家誕生、統一多民族國家形成與發展等重要學術研究的成果,都在各自領域解決了重大的學術問題,實現了新突破。具有重大科學價值和意義、在國內外產生了重大影響、在中國考古學發展史上具有重要的地位和作用。

北京周口店遺址

1921年,瑞典學者安特生發現仰韶遺址后即刻來到北京房山周口店,開啟了北京周口店遺址的發掘和研究大幕;自1929年中科院古脊椎所裴文中先生發掘出北京猿人第一頭蓋骨以來,經過中外學者和我國學者百年的努力,周口店遺址已成為包括27處地點的古人類活動遺址群,1987年被列為世界文化遺產。

周口店遺址除發現古人類化石外,還發現了近十萬件“北京人”制作和使用的石器、數百種哺乳動物化石和豐富的用火遺跡。尤其是周口店遺址發現的用火證據是世界同時期古人類遺址中最具有充分說服力的,發現的灰燼層最厚處約達6米,這個重要發現把人類用火的歷史追溯到距今四五十萬年前,成為人類進化史上的里程碑。

目前,周口店遺址已成為人類化石寶庫和古人類學、考古學、古生物學、地層學、年代學、環境學及巖溶學等多學科的綜合研究基地在同時期古人類遺址中她的材料最豐富、最系統和最有科研價值。在世界范圍內,尤其是東亞地區,直立人和智人的演化與生存模式在很大程度上是在周口店的基礎上建立起來的。

1953年,在北京猿人遺址考古發掘的基礎上建立了300平方米的“中國猿人陳列館”,并于同年對外開放,這是新中國成立后最早建立的博物館之一。

1936年北京猿人洞發掘現場

2009年周口店發掘剖面

北京猿人第一頭蓋骨

刮削器;尖狀器

碩鬣狗骨架

主要發掘單位

中國地質調查所、北京協和醫學院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:斯丹斯基、丁文江、李捷、布林、楊鐘健、裴文中、卞美年、賈蘭坡、劉憲亭、趙資奎、李炎賢、袁振新、高星等。

遼寧營口金牛山遺址

遼寧營口金牛山遺址發現于1974年,該遺址不僅出土了“金牛山人”化石,還發現豐富哺乳動物化石、人類使用的打制石器、人類居住面和人類用火的遺跡,是距今20多萬年前東北地區最早的古人類居住遺址。金牛山人是一個20-22歲的青年女性個體。人骨表現出進步性和原始性混合的特征,屬于古老型智人,鈾系測年為距今約26萬年。

遺址還發現有灰堆、用火遺跡、大量哺乳動物化石、200件石制品等。金牛山遺址發現的古人類化石以及豐富的舊石器文化遺存,為探討早期人類適應東亞大陸北部地區更新世環境,不斷發展演化的歷史進程提供了非常重要的新證據。尤其是將該遺址用火遺跡、動物骨骼及碎片與石制品的空間分布等發現綜合起來觀察,結合人類化石的體質特征的進步性來考慮,更是為我們開啟了認識中更新世晚期東亞地區古人類與舊石器文化發展歷程及其區域性特點等課題的非常重要的新窗口。

2004年,遼寧省大石橋市金牛山遺址博物館成立。

1990年金牛山遺址A點加固現場

金牛山遺址A點發掘現場

金牛山遺址發現的灰堆

金牛山人部分化石出土情況

金牛山人骨骼化石

主要發掘單位

遼寧省博物館、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、北京大學考古系、遼寧省文物考古研究所 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:張森水、呂遵諤、孫守道、郭大順、顧玉才、傅仁義 等。

河北陽原泥河灣遺址群

泥河灣遺址群位于河北陽原縣東部桑干河畔,是華北地區最重要的舊石器時代遺。自1921年發現以來,目前已發現早更新世中期至晚更新世之末的遺址超過300處。經過100年,尤其是最近30年來的辛勤耕耘,包括小長梁、東谷坨、許家窯-侯家窯、虎頭梁等上百處古人類活動遺址的發現,記錄了東亞人類近200萬年來的連續演化歷史,被譽為“東方人類的故鄉”。

泥河灣遺址群發現數量多,分布集中,遺址延續時間長,自170多萬年至1萬年間古人類演化的文化序列接近完整,沒有大的缺環,古人類演化關鍵階段都有重要遺存發現。馬圈溝遺址是泥河灣盆地目前確認時代最早的古人類文化遺址,提供了東北亞地區最早人類的生存證據;許家窯-侯家窯遺址是泥河灣盆地最重要的舊石器時代中期遺址,經發掘陸續獲得包括上頷骨、下頷支、臼齒等古人類化石20件;于家溝遺址發現有舊石器向新石器時代過渡階段的剖面,文化遺物包括石制品、骨制品、裝飾品以及陶片等。提供了研究華北地區舊石器向新石器時代過渡的重要材料;埋藏文化遺物的地層為研究第四紀以來的環境變化、人與自然關系提供豐富材料,是研究東亞地區人類起源演化的經典地區和典型材料。

2021年,泥河灣遺址博物館獲得立項,目前正在積極籌備建設。

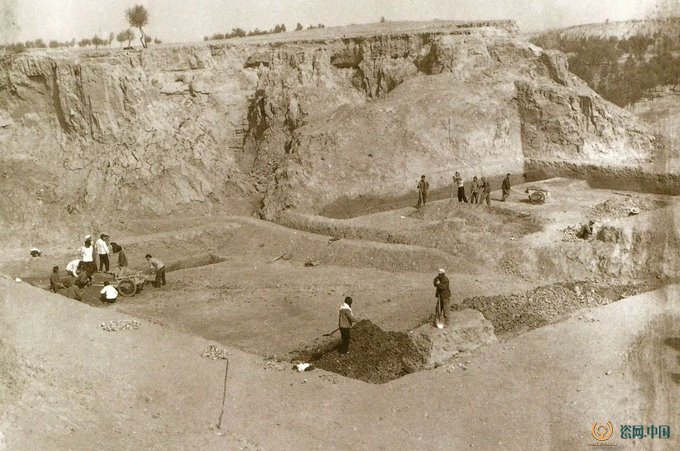

1976年侯家窯遺址發掘現場

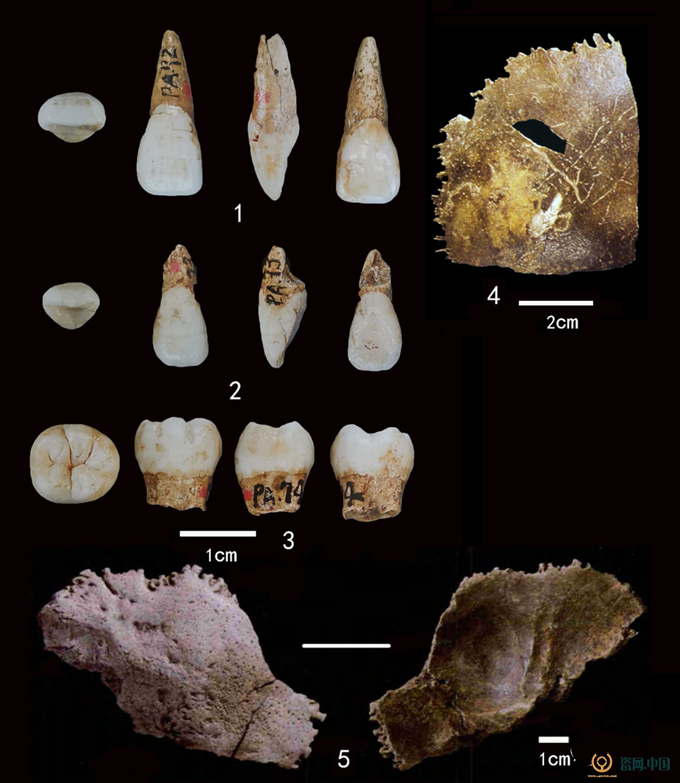

侯家窯遺址發現的“許家窯人”化石

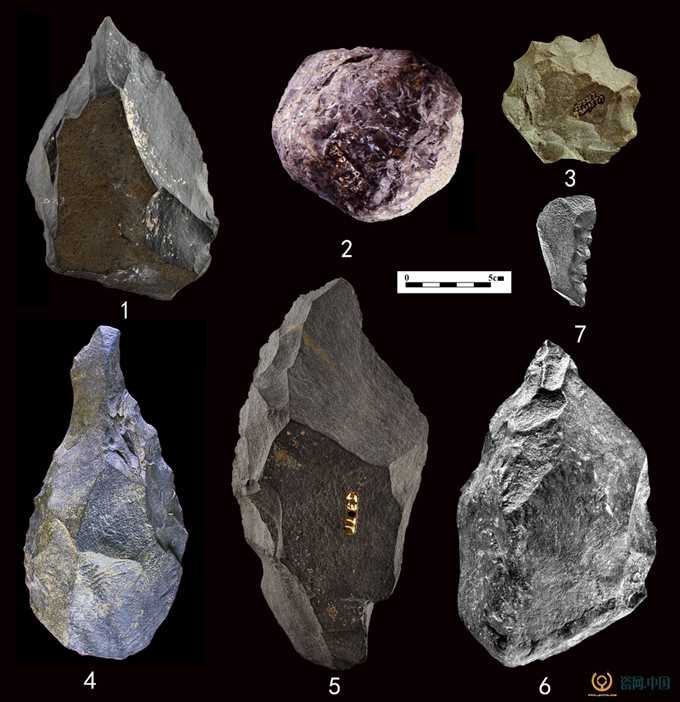

馬圈溝遺址第Ⅲ文化層石制品組合

于家溝遺址文化遺物組合

泥河灣研究中心全景

主要發掘單位

河北省文物考古研究院 、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:賈蘭坡、王擇義、蓋培、衛奇、尤玉柱、謝飛、高星、石金鳴、李珺、張曉崢 等。

山西襄汾丁村遺址

丁村遺址位于山西襄汾縣的汾河河畔,該遺址發現于1953年,是新中國成立以后在北京周口店以外地區發現的首個大型舊石器時代遺址,也是我國正式發掘的第一個露天舊石器遺址。它因發現介于北京猿人和現代人之間的“丁村人”而備受關注。丁村遺址是我國舊石器時代中期的典型代表,對探索古人類演化以及10多萬前人類對黃土高原地區的適應生存方式,具有不可替代的作用。

遺址出土有數量豐富的石制品、動物化石、古人類化石等,并發現地震裂縫、石器制造場等遺跡現象。綜合來看,丁村遺址內涵豐富,自舊石器時代早期延續至舊石器時代晚期,以舊石器時代中期最為典型,是我國舊石器時代中期的典型代表。

丁村遺址的石器工業特征鮮明,早期和中期以錘擊法為主要剝片方法,石核類型多樣,包含大石片生產和普通石片生產兩個體系。丁村遺址的發現,對于構建中國舊石器文化的發展序列起到了關鍵作用。丁村遺址開創的研究方法與研究方向,對中國舊石器考古學的發展起到了重大作用和持久影響。丁村遺址作為中國人第一次獨立主持發掘研究的舊石器遺址,吸引了諸多人員的參與,培養了一大批舊石器人才,間接推動了我國舊石器考古事業的發展。

丁村54100地點1976年搶險發掘

丁村遺址54100地點保護壩

丁村人類化石

老虎坡遺址人工遺跡俯視

石制品組合

主要發掘單位

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、山西省文物局、襄汾縣文教局、山西省考古研究所、丁村文化工作站 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:王擇義、丁階三、賈蘭坡、張德光、王建、王益人 等。

寧夏靈武水洞溝遺址

水洞溝遺址地處寧夏回族自治區靈武市黃河岸邊,是中國舊石器時代考古的發祥地。遺址地處毛烏素沙漠和黃土高原接壤的荒漠區。水洞溝遺址考古工作始于1923年對第1地點(SDG1)的發掘。大量古人類活動遺存的發現,再次實證了水洞溝作為早期現代人在東亞遷徒、擴散和技術交流駐足地的豐富內涵,被我國黃土之父-劉東生先生譽為“中國舊石器考古文藝復興”的標志。

水洞溝遺址不僅標志著我國舊石器時代文化研究的開端,也是我國舊石器時代最有代表性遺址之一,在東西方舊石器文化對比研究中占有極其重要的地位。遺址中出土帶有西方舊石器時代晚期技術特點的文化遺存,存在遠古時代東西方人群遷徙和文化交流的證據或可能性,對現代人起源與擴散研究具有重要的啟示與意義。

2020年水洞溝遺址第1地點出土重要遺物

高星在水洞溝第2地點考古現場

水洞溝遺址保護碑

主要發掘單位

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、寧夏文物考古研究所、寧夏博物館、原寧夏地質局區域地質調查隊 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:德日進、桑志華、裴文中、李炎賢、胡壽永、計宏祥、蓋培、科列班諾娃、特洛菲莫夫、鐘侃、王惠民、高星 等。