陜西神木石峁遺址

石峁遺址位于神木市高家堡鎮,遺址由“皇城臺”、內城和外城三座基本完整并相對獨立的石構城垣組成,城外還分布有數座人工修筑的“哨所”類建筑遺跡,是河套地區一處龍山晚期至夏代早期的超大型中心聚落。

目前已發掘外城東門址、韓家圪旦墓地、樊莊子“哨所”、皇城臺等多處重要地點,出土大量玉器、陶器、壁畫和石雕頭像等重要遺物。石峁遺址的考古發掘表明石峁城址的社會功能不同于一般性原始聚落,應為早期城市濫觴時期作為統治權力象征的邦國都邑。皇城臺的一系列重要發現顯示出遺址的核心區域已經具備了早期“宮城”的性質,其建筑結構奠定了以中國古代以宮城為核心的都城布局,同時表明石峁在中國北方地區社會復雜化過程中具有的區域政治中心的作用外,可能還承擔著宗教中心的雙重角色,為中國文明起源形成的多元性和發展過程提供了全新的研究資料。

由于遺址處于游牧文明與農耕文明的交錯地帶,其發展高度、復雜程度以及建筑技術,遠遠超出了我們之前對公元前兩千紀前后中國早期文明發展程度的判斷,表明自新石器時代晚期以來中國北方地區與歐亞草原方向存在雙向、多重、頻繁的技術交流和文化互動。

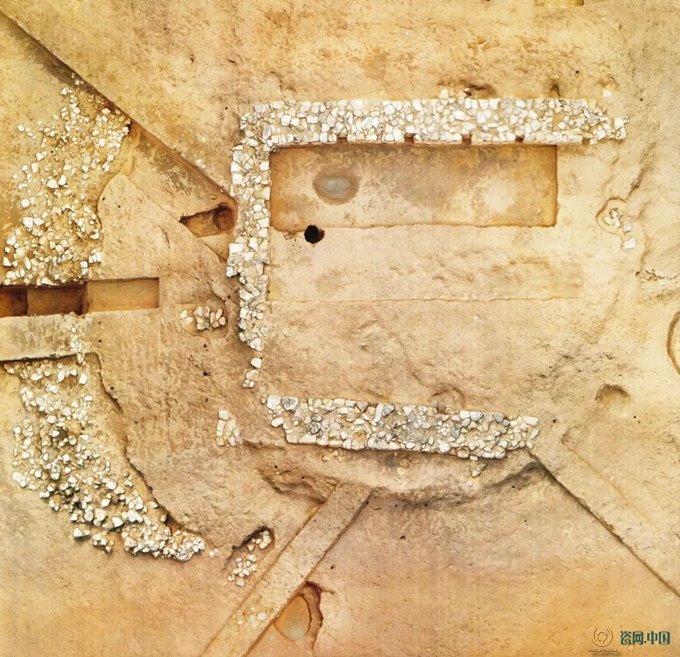

樊莊子“哨所”鳥瞰(上為南)

皇城臺大臺基南護墻全景(自南向北)

口簧

立柱石雕

陶鷹

主要發掘單位

陜西省考古研究院 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:戴應新、鞏啟明、魏世剛、高耀成、孫周勇 等。

陜西西安半坡遺址

半坡遺址位于今陜西省西安市灞橋區,是關中腹地的一處新石器時代遺址。該遺址是中國第一次以大面積揭露古遺址的聚落考古方式開展的考古工作和研究,開創了中國聚落考古學先河。

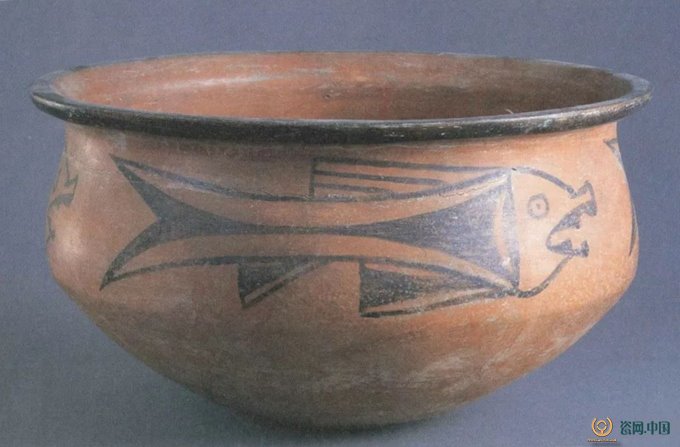

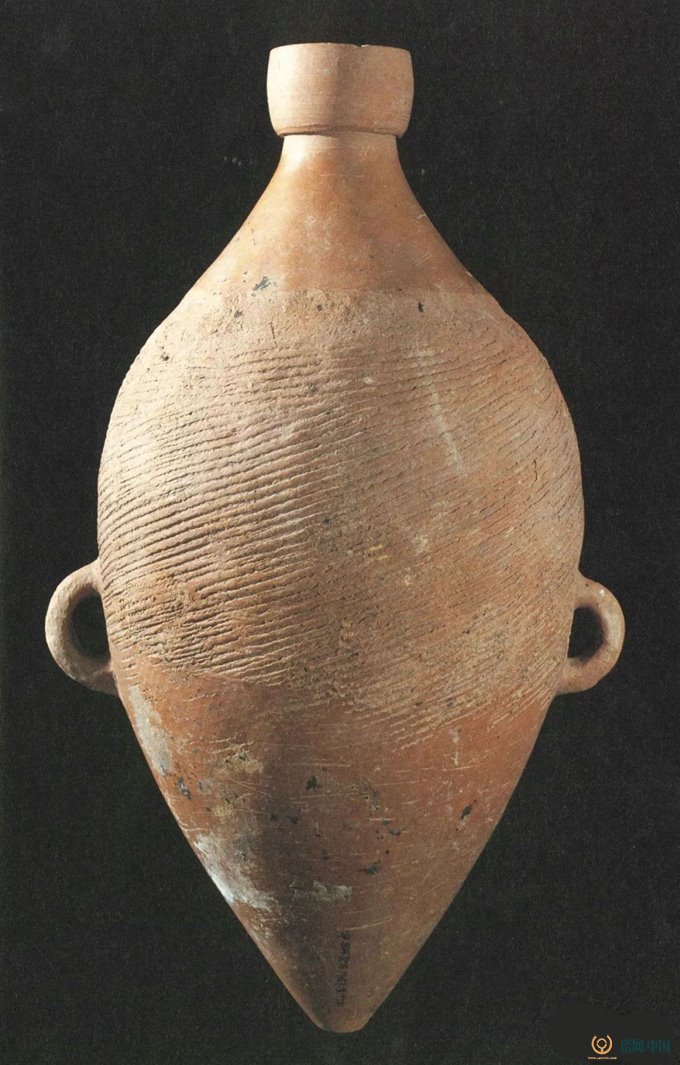

《西安半坡》考古發掘報告將半坡遺址新石器時代的遺存劃分為早晚兩期:早期遺存是遺址的主體遺存,保存較好,遺存豐富,年代為距今7000—6000年之間,屬于仰韶文化早期,有人工挖設的內外兩重圍溝環繞;晚期遺存以喇叭口尖底瓶和簡化彩陶為代表,屬于仰韶文化晚期,被稱為仰韶文化半坡晚期類型。半坡遺址首次揭露了中國境內以環壕聚落為特征的新石器時代閉合式聚落形態及其布局特征,同時,展示了仰韶文化不同階段的文化面貌和社會結構特征,從而為仰韶文化的研究樹立了半坡類型、半坡晚期類型兩個階段的標桿,為構建中國新石器時代文化編年標尺提供了標志性參照系。

此外,遺址內發現的遺跡遺物,為研究新石器時代的環境、生業形態、建筑材料與建筑技術、埋葬制度與社會結構、彩陶雕塑與早期宗教乃至社會治理方式等重大問題,提供了前所未有的實物資料和開創性的研究成果。

半坡遺址的展示與利用

彩陶魚紋盆

人面魚紋盆

尖底瓶

主要發掘單位

陜西省考古研究院、陜西省文物管理委員會 等。發掘領隊或歷年發掘參與者:石興邦 等。